あらすじ

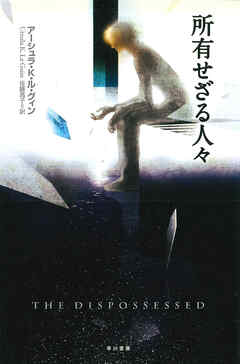

〔ヒューゴー賞/ネビュラ賞受賞〕理論物理学者シェヴェックは、やがて全世界をつなぐ架け橋となる一般時間理論を完成するために、そしてウラスとアナレスの間に存在する壁をうちこわすために、いまアナレスを離れ、ウラスへと旅立っていったが……SF界の女王が緻密な構成と流麗な筆致で築く一大ユートピア!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

読み終わってしばし呆然。ずっしりと重い課題と、ひとかけらの希望を飲み込んだような気分。SFという括りを超えた名作だと思う。

ウラスとアナレスの双子星が舞台。ウラスは自然豊かで長い人類の歴史を持つけれど、競争主義社会で貧富の差がどうしようもなく広がっている。対するアナレスは荒涼とした植民星で、人々は協力し合い、飢えと闘いながら必死で生きている。一見すると共産主義礼賛のように捉えられてしまうのか、発表当時は作者の政治的思想に対して様々な批判があったらしい。私には、現代の政治的イデオロギーなどを超えた、普遍的な問題提起だと感じた。もっとも作者は、問題提起など全く意図していなかったらしいけれど。

主人公が述べた、「誰かが飢えている一方で、他の誰かが腹一杯食べているということはあり得ない」というアナレス星を表した言葉が心に残る。今、世界は「ウラス的」な方向に向かいつつあるのではないか。人類にとってのユートピアとは?それを実現するために、人間の「所有する」欲望をどのように扱っていくのか?作者の意図を超えて読み手に様々な課題を突きつける、希有な本だと思う。

Posted by ブクログ

共産主義社会を思わせる世界の荒涼とした惑星アナレスと、現代の資本主義社会や地球環境をほとんど写したかのような惑星ウラス。

この二つの惑星を舞台に、アナレス出身の科学者、主人公シェヴェックという個人の人生と社会、人々との関わりを重厚なスケールで描いた一冊。この本そのものが膨大な思考実験であり、なおかつ一人の男の物語としても一級品で読みごたえ抜群。

所有せざる人々の住むアナレスと、所有主義者(プロバタリアン)の住むウラス。

アナレスに生まれたシェヴェックがウラスに出発するに至るまでと、ウラスに到着後の人生が交互に描かれていくが、どちらの惑星でも個人というよりも社会そのものがシェヴェックに苦難の道を歩ませる。爽快感のある小説ではない。SFであってどこか他の惑星の物語なのに、ひたすら現実の重さみたいなのがふりかかってくる。

作品の基礎となっているだろう思想部分にはまったく自分の知識がないのだけど、確かにこれはいろいろと語ることができる内容らしい。

後半、ある惑星から来た人物の描写を皮切りに、第三の視点がはさまれ、シェヴェックの意志の強烈さが輝く場面が個人的ハイライト。

解説の作者の言葉を読むまで、本作がユートピアについて語っていたことに気づかなかった。

Posted by ブクログ

ジョン・レノンが『イマジン』の歌詞の三番で「少し難しいかもしれないが想像してほしい」と歌った"所有のない世界”を実現した惑星アナレスから、資本主義と社会主義が対立しながらも美しい繁栄を謳歌する惑星ウラスに降り立った孤独な物理学者の物語。

無政府主義を現実のものとしたアナレスでも、最後の障害は「人々の慣習にすがる態度」だった、というのが衝撃的だった。

しかし、ほんの小さな希望が、長い、長い旅を終えて、アナレスに帰還する宇宙船の中、遠く離れた、古い歴史を持つ恒星系セインから来たひとりの下士官によってもたらされる。

彼は命の危険があり、二度と戻ることができないかもしれないアナレスへの同行を願い出たのだ。

シェヴェックはかすかな皮肉かあきらめを込めて、

「良かった。われわれの特権を享受したがる人間はあまりいないからね!」

と言ったが、ハイン人は即座にこう答える。

「おそらく、あなたがお考えになっているより大勢いると思いますよ」

ハインは、すでに何百万年もの歴史を有し、その間にはアナーキズムも共産主義も、あらゆることを試してきた人々。しかし、その下士官は言う。

「しかし、わたしはまだ試みていません」

だから、アナレスが見たいのだと。

以下、印象に残ったシェヴェックの演説。引用メモの字数を超えていたので、こちらにメモ。

P436「われわれを結束させるものは、われわれの苦悩であります。愛ではありません。愛は心に従うことなく、追いつめられると憎しみに転ずることがあります。われわれを結ぶ絆は選択を越えたところにある。(中略)与えていないものを人からもらうことはできません。だから、あなたがたはあなたがた自身を人に与えなくてはなりません。<革命>を買い取ることはできません。<革命>を作ることもできません。あなたがたにできる唯一のことは、あなたがたが<革命>になることです。それはあなたがたの魂の中に存在します。それ以外のどこにもありません。」

それから、アナレスのアナーキズムはオドーという女性の思想に基づいているが、シェヴェックがその女性の墓をウラスで訪ねたシーン。その墓に刻まれた言葉がまたいい。

「真の旅は、帰還である」

Posted by ブクログ

ハヤカワ文庫SFシリーズで「ヒューゴー賞 ネビュラ賞」受賞とあるのだから [SF]に分類してもいいのだが・・・・

未来の宇宙空間にある「所有のない共同体」の詳細が読み取れる。

Posted by ブクログ

小説とは人間を描くものである、というル・グィンの言葉通りの本。

主人公シュヴェックを語るためにアナレスとウラスという二つの世界があり、本書が存在する。

個人的には彼の親友であるベダップが凄く印象的でした。終始一貫してシュヴェックの視点で語られる物語において、例外的にべダップが語る場面が存在するからでしょうか。

彼が持ち得ない(という言い方はこの本だと不適切ですが)「それ」に対する気持ちにシンクロしてしまってしょうがなかったです。彼の話が読みたい。

あと姉妹短編の「革命前夜」も読み返さなきゃ。

Posted by ブクログ

善意を前提に作られたシステムは余裕というか、誰もが未来の心配しなくていい状態にしないとおそらくうまく回らないと思う。作中ですら結局の所無政府状態というけど善意でなく村社会もどきで回してるの当人たちが自覚しつつ、わずらわしく思いながら折り合いつけながらな感じで、うまく回らないなりにどうにか回ってる社会になってたかと思う。問題はあっても、それでも社会を信じているのはいい事なのやら、思考停止なのやら

Posted by ブクログ

政府をもたず、国境もない

オドー主義というアナーキーな思想を持つ

コミニュタリアンの星、アナレスと

資本主義的で、男尊女卑の文化を取りながらも

繁栄をするウルスという

双子星を舞台に、

人間の真の幸福とはなにかを問う作品。

資本主義と社会主義のメタファー。

アナレスでも、結局は人の目を気にする、

周りの人間からの暗黙のルールのような

しがらみに縛られたりする。

主人公はアナレスからウルスに行き、

資本主義の世界を経験する。

ラストはアナレスに帰って来る。

手ぶらで帰って来るラストが印象的だった。

時系列は分かりにくいし、文章も独特で

読みづらい。

しかし内容は素晴らしい。

読書に慣れた人間が読むべき1冊。

Posted by ブクログ

理想の社会構造ものって言っていいのか

貨幣なし世界だとどうなんだろうと思うけど、その1つのあり様が描かれた作品

お金のことを考えないとどこまでできるのかと言うのは考えたことはあるけど、この作品はソ連みたいな社会主義の顛末を念頭に置いたものっぽい。

プロジェクトヘイルメアリーや機本伸司さんの僕たちの終末みたいにお金のこと考えないと凄いことできるみたいな可能性じゃなくて、継続的な生活が描かれていた。

Posted by ブクログ

なんだろうこれは。すごいものを読んでしまったのに、この本の世界は、私たちのいる現実であってまったくの異世界でもある。

この本の「人間」というものが、わたしたちと同じ形をしているかもわからないのに、悩んだりそして(まやかしであっても)解決策を見つけようとしたり、他を上と見たり下と見たり、またはそういう上下関係が全ていやになったりすることは普遍的な問題であって、それが描かれているために、異世界の話なのに妙に身近な問題の手ざわりがする。

集会シーンは、ハクスリーのすばらしい新世界のオマージュかなと思った。

Posted by ブクログ

最初はなかなか慣れず、アナレスとウラスのセクションの時間軸が今ひとつわからなかった。最後まで到達してようやく理解でき、読み終わった直後にもう一度読み直した。

『闇の左手』にも記載したが、そもそもル=グィンのハイニッシュシリーズはSFというジャンルなのだろうか。

確かに異星の物語で近未来という意味ではSFだが、文化や人に焦点が当てられていることを考えると、異星というのはただの舞台に過ぎないように感じる。

ル・グィンの素晴らしい点は、やはりその精密な世界構築だ。描く世界の文化や気質、時には歴史など、説得力のある世界を描く。今回は一般に資本主義の象徴のように語られるウラスと、共産主義のアナレスという2つの世界だ。

もちろんフィクションなので、これら2つの世界はある意味極端で、それをもとに現実の世界を語ることはできない。思考実験的な要素もあるのかな、と思う。

ただ、どちらの世界にも理想と現実があり完全ではない描写は、物事を二元論で語りがちな私達には少し立ち止まって考えさせるきっかけになるのではないだろうか。

描かれるアナレスとウラスは、ハイニッシュ・ユニバースの中では比較的文化的発展途上にあるようだ。作中にはおそらく地球であるテラという星が登場するが、テラは若干発展しているようで(西暦2300年らしいが、地球人はあと300年でここまで成熟できるだろうか?)、むしろアナレスとウラスに現在の地球の世界を投影してしまう。ナショナリズム的思想が強くなっている現在はなおさらだ。

さて、主人公シェヴェックはアナレスとウラスの両世界を知ることによって、本当の、そしてこの世界で唯一のアナーキストになったわけだが、彼はこれからどう世界に影響を及ぼすのだろうか。

改めて作品だが、異なる時間軸の2つの世界を交互に描くという手法は、もしかしたら読者に混乱をもたらすかもしれない(少なくとも私は混乱した)が、最後にここに到達するのか、という種明かし的効果があり、クライマックスを盛り上げる方法としては素晴らしいと思う。なるほど、と頷くラストだ。

主人公は、私には少々偏屈な人物に思え感情移入は難しいが、ウラスに向かう、あるいはウラスで貧困層を探しに出かけるためには必要なキャラクターだったのだろう。

とても素晴らしい作品だとは思うが、若干私には難しく心を動かすまでには至らなかったので、私的には★4。

私にもう少し賢さがあれば★5だったかも。

Posted by ブクログ

人間にとっての理想郷はどこにあるのか? この小説の主人公であるシュヴェックとともに、読者である自分もそんなことを考えていました。

経済の繁栄した自由主義・資本主義的な惑星のウラス、自由や平等をモットーに荒廃した惑星を切り開いてきた、共産主義的な惑星のアナレス。

歴史、政治、文化、言語……、回想と現在を行ったり来たりし、二つの惑星の違いを丹念に浮かび上がらせていく、その詳細さは、本当に二つの世界があるように思わされます。

シュヴェックは共産主義的な惑星のアナレス出身。そんな彼は、経済や文明が繁栄しているウラスの光、そして闇も先入観なく見つめます。時間や仕事に囚われ、芸術にすら価値をつけ、自由なはずなのに資本を所有し、拡大させることを生まれながら義務づけられたウラスの人々。

シュヴェックのウラスの人々に感じる疑問は、そのまま今の世界を生きる自分たちの矛盾点をついてきます。

しかし平等や共有を謳い「所有せざる」ことを美徳としてきたウラスも、その理想通りにいかない現実があることが、シュヴェックの回想から徐々に浮かび上がってきます。それは気高い理想を持ちながらも、保身や欲から逃れられない人間の限界を示しているように思います。

では結局、理想郷は無理なのか。僕個人的には悲観的なのですが、でも物語の結末を見ていると、こういう人たちが一人でも多く増えれば夢ではない。そんな風に希望のボールを読者に委ねる、そんなラストだったように思います。

Posted by ブクログ

ウラスと植民星アナレス、それぞれがそれぞれを月とする双子星を舞台にした、ル=グィンのSF小説。アナレスに住む孤高の物理学者が、自らの理論を分かち合ってくれる者たちを求め、かつて先祖たちが暮らしていた星・ウラスへと、植民以来はじめての訪問者として向かう。

資本主義と共産主義、政府と無政府、権力と学問、緑と荒野、男性と女性…様々な二項対立が現れ、語られるが、それらのすべてが多面的に描かれていて説得力がある。

主人公・シェベックは常に孤独を抱えて生きているけれど、その孤独の底に誠実さを以って行動する姿が美しい。

Posted by ブクログ

アナレス:荒れ果てた惑星、原始的な共産主義。

ウラス:豊かな惑星、資本主義。

単純な物質だけでなく、人間関係の「所有」も排した共産主義の惑星、アナレス。そこの天才物理学者、シェベックが主人公。

あからさまな権力機構がなくとも、慣習に縛られ、息苦しくなった彼は、自らの研究成果をより必要としているであろうウラスに亡命するが、そこで彼はゼイタクを満喫する研究者やハイソサイエティに接する。しかし、そこでも彼はやはり孤独なのであった。

「共産主義」を題材にした小説というと、「1984」や「われら」のような冷徹な独裁者が君臨するディストピアものしかなかったので、今回の「飢饉や、戦争はあるがそこそこ成功した共産主義」の描かれ方が斬新であった。

たとえ、システム的に「所有」を廃棄したとしても、他者の足を引っ張ったり、成果を横取りしたりそういうものは消えず、厳然として壁として立ちはだかるという逆説的な描き方なのかもしれない。

Posted by ブクログ

誰もが何も所有しない社会を築く星アナレスと、地球に良く似た物質社会の星ウラス。アナレスに生まれたシェヴェックという物理学者が成長していく過程と、ウラスに何らかの理由で辿りついてからの様子が交互に語られる。派手さはないけれど、じわじわとした面白さがあった。アナレスの成り立ちが非常に興味深かった。

『闇の左手』を読んだ時にも思った、異文化コミュニケーションのあり方について考えさせられた。

所有することは何かに固執すること。何も所有しないことは自由なのか。何にも執着せずに生きることは出来るのか…等々色々なことを考えさせられた。

Posted by ブクログ

40年近く前に描かれたユートピア。SF界の女王、ル・グィンの古びない傑作。

物語は、主人公シェヴェックが自らの画期的な物理理論を発展、完成させるために、故郷の星アナレスを離れ、惑星ウラスに向かうところから始まる。

物語の舞台は、アナレスとウラスという二重惑星。アナレスは、乾燥し、あまり人が住むには適さない環境の星。ウラスは緑と水が豊富な地球に似た星。

荒涼としたアナレスには、元々は人が住んでいなかった。アナレスに住む人々は、オドー主義者と呼ばれる政治的亡命者、革命主義者たちの子孫だ。

およそ2世紀前。ウラスの資本主義、自由主義経済国ア=イオから、オドー主義者たちが、自らが理想とする共産主義的社会を実現とするべく、新天地アナレスへと移住した。アナレスには権力機構が(少なくとも形式的には)存在せず、所有することが否定されており、貨幣も存在しない。人々は自由意思に基づく協力と分かち合いにより社会を営んでおり、貧しくはあるが、一見ユートピア的な社会が実現しているかのように見える。

ではなぜ、シェヴェックは故郷アナレスを離れ、ウラスに向かう事となったのか。アナレスとウラスの間には、物資の交換を除いて、基本的にはほぼ交流が無かった。シェヴェックは、半ば叛逆者としてアナレスを去り、ウラスでは、月からの最初の訪問者として、丁重にもてなされることとなる。豊かなウラスでの新たな生活と、アナレスにおける過去の生活と、場面を行き来し、対比させつつ、物語は進んでいき、次第に両社会の問題点が描き出されていく。

この小説は1974年に書かれたものであるが、古い小説という印象はしなかった。共産主義的なユートピア世界という舞台装置に少々埃臭さを感じないでもないが、全体的な作品の魅力をあせさせるほどではない。

ユートピアには、一歩間違えると、いや、間違えなくとも見方を変えると、ディストピアとなる可能性が常に付きまとう。極端なディストピアものとは違い、本小説で描かれる世界は、そのあたりの塩梅がとてもリアルだ。人々の自由な選択から始まったものが、いつしか、システムとして独り歩きを始め、人々を縛り、逸脱に対して不寛容になっていく。手段が目的化していき、組織が硬直化していくことは、私たちが普段よく目にする光景だ。

資本主義、自由主義経済社会について懐疑的な見方もある昨今。世間では新しい「所有せざる」暮らしに注目する人々が増えつつあるように感じる。脱市場経済、脱貨幣経済という考え方は、アイデアとしては面白く、比較的小さな試みではうまくいっていることもあるようだ。しかし、その世界が広がり、成熟したに何が起こるのか。まだまだ見えていない問題点があるように思う。

そんなことを考えるヒントに、今、改めて読んでみても良い作品ではないだろうか。

Posted by ブクログ

リバタリアンとコミュニタリアンについて、

マイケル・サンデルの授業のような思考を試される。

ユートピアとディストピアの境界、狭間で二律背反に陥る。

深いところにズシンとくる。

1974 年 ネビュラ賞長篇小説部門受賞作品。

1975 年 ヒューゴー賞長編小説部門受賞作品。

1975 年 ローカス賞長篇部門受賞作品。

Posted by ブクログ

惑星ウラスの空に浮かぶ大きな月・アナレス。それはウラスよりは小さく貧しいけれど、大気をもったひとつの惑星。

かつてウラスでは、オドーというひとりの人物が提唱した主義にしたがい、やがてオドー主義者たちがあつまり、革命を起こした。ものを所有することをやめ、権力というものを廃し、貨幣による経済を捨てて、すべてのものを分け合う、完全なる共産主義の理想郷。彼らを危険視した当時の政府は、彼らに新たな大地――空に浮かぶ月・アナレスを与え、彼らをそこに隔離することで、ウラスの平和を保とうとした。

以来、交易船に載せられた積荷と、わずかばかりの乗員が、宙港同士を行き来する以外、完全にアナレスは閉ざされてきた。貧しいけれど、安定した社会。アナレスに住む人々は、ウラスに暮らす人たちを所有主義者と呼んで、欲得と戦争の入り混じるその世界を蔑視している。

それでも当然ながら、アナレスには独自の問題もあり、年月がたつにつれて、彼らの中にも自身の所属する社会にうまく適応しきれないものもいれば、自身を批判する目も出てくる。

そうした中、一人の物理学者が自分の研究を完成させるために、アナレスを出てウラスを訪れる、アナレス史上初めての人間になろうとしていた――

『ゲド戦記』『闇の左手』と読んで、ル・グウィン三冊目です。(ゲド戦記は6冊あるけど)

面白かった! やっぱりこの人、ファンタジーよりもSFのほうが、私にはツボに入ってきます。

異なる二つの社会の歴史と抱える問題。権力を放棄したはずの社会の中で、表向きには見えない場所に隠れるひそかな権力の構図。そしてそこに生きる人々の切実な姿。ただ科学的好奇心を満たそうとすることが困難な環境におかれた主人公が、ひたすらに目指した自由に研究ができる環境と、いざそこにたどりついたときに彼をとりまいている、目に見えない陰謀の数々。

大筋をいえば、閉鎖されて停滞しつつあるアナレスに、一種の新しい価値観を持ち込もうという試みの物語。でも、ストーリーそのものがどうこうというよりも、アナレスに住む彼ら所有せざる人々の親子関係、婚姻、社会制度、文化、そうしたものが丁寧に描き出されていて、読み応えばつぐんの一冊です。

『闇の左手』もそうですが、このシリーズと世界観を共有する作品群が何作も出版されているので、そちらも追々入手しようと思います。