あらすじ

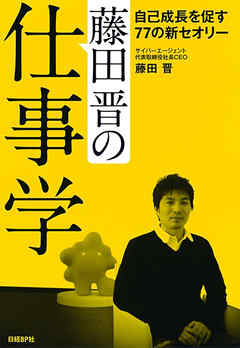

サイバーエージェント社長・藤田晋氏、“初のビジネス書”!

藤田氏自身が今までの経験で得た“成長するための”仕事観や哲学のエッセンスが詰め込まれた一冊です。

上が詰まっているという閉塞感や若手で活躍している人が周りにいないという失望感、なかなか自分の殻が破れない停滞感…。若手から中堅のビジネスパーソンが日々抱える悩みに、藤田氏が理想論ではなく“現場目線”で答えます。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

10年ぶりに付箋がついているところを読み返していたが、四十代の今読んでもハッとさせられることが多い本

・マネージャーが現場に介入しない事

・プレーイングマネージャーではすぐに限界がくること

・出来る人よりも志の高い人と付き合う事

・部下への叱りかた

・孤独と批判に強くないといけない事

新しいビジネス本を読みにいくのではなく、もう一度読み返してみようと思いました。

Posted by ブクログ

「ストレス解消はブログ」で(笑)

やっぱりみんなそうなんやん。

ただ僕としては大丈夫と思っても周りからしたら際どいみたいでσ^_^;

それからは立場的に書かないようになってホンマにストレスフルです…orz

「できる人より志の高い人と付き合おう」

自分の志は高いのか?

少なくとも今言えるような志は無いわけでσ^_^;

まあ反省ですね。

それはさておき成功を収めておられる方の仕事学は参考になります。

やっぱり共通するのはスピードですね。

いかにスピードを上げるために努力するか。

明日も頑張ろうd(^_^o)

Posted by ブクログ

ビジネス書は時々読むが藤田さんの本は初めて読んだ。

若い時から考え方の軸があり、それに基づいての実行力も兼ね揃えている印象をもった。

実行力の大切はどの本を読んでも感じるがエピソードが面白く、また相手の立場での考え方など参考になる。

結婚と仕事の両立も個人的に考えることがあり、1意見として参考になった。

Posted by ブクログ

大好きな経営者の藤田社長。

仕事のノウハウやサイバーエージェント内のあれこれなど、すごく勉強になる!

それに藤田さんはとても仕事が好きなんだなと強く感じました!素敵な1冊でした!

Posted by ブクログ

とっても解り易い本だと思います。

藤田さんは自分にとって会社の先輩的な年代に当たります。

そういう方の「社長業」としての目線、「起業家」としての目線は

働く自分にヒントを与えてくれます。

よく、ビジネス本ばかり読んでいてはダメだ 的な意見を聞きますが僕はそうは思いません。

もちろん読んでばかりで内容を生かさなかったら意味がないとは思います。

しかし、有識者の考え方を学ぶにはビジネス書って面白いなあと思います!

(ま、自分に大切なのは「結果」を残すことなんですよね。。)

この本は印象深い内容が多かったので再読します!

※心に残る言葉を作る

※批判を何度も受けて、それを乗り越える力をつける

※メールを書く能力は会話力と同じくらい重要

※良い企画が思いつかないのは情報が足りないから

いやあ ぬるま湯につかる暇はないですね★

Posted by ブクログ

『経営者として数多くの優秀な若手社員を見てきて分かったのは、伸びる人にはいくつかの共通項があるということ―(本文より抜粋)』

【目次】

第1章 仕事に不満がある人に

第2章 成長速度を上げたい人に

第3章 円滑な意思疎通のために

第4章 初めて上司になる人に

第5章 自ら考え実現するために

第6章 今すぐ結果を出すために

第7章 オフにも成長するために

【要約】

ある程度の経験を重ねてきたと思える人は、若い頃や抜擢された当時の立場と比べて、得たものと引換えに失ったものを見直さなければなりません。いつでも、自分は何が足りないかを知っていることが、キャリアアップできるビジネスパーソンの条件ではないでしょうか。

自然体でいることが余裕や自身の裏返し。

「カリスマ性がありますね」と言われるより、「意外と普通ですね」と言われる方がよほど嬉しい。プレゼンテーションで一番大切なのは、自分ではなく、聞き手にたくさんしゃべらせることです。

それは大人数をお相手に行うプレゼンでも、テーブルを挟んで1対1で行う商談や部署内の企画会議でも同じです。

失敗パターンを知るだけでなく、さらにそのパターンを具体的に数値化すると、手を引くかどうかの判断も早くなります。

情報共有の仕組みを作れる社員は非常に優秀。

成果に対する明確な因果関係が立証できなくても、組織の上層部には間違いなく評価されます。人を説得できる人というのは、自分の会話力を磨くことより、説得力のある環境を整えることに注力しています。

意外と普通

体育会系の会社かと思いきやそうでもないのかも。

社長がおっしゃられていることも意外と普通で、奇抜なものではない。私のような普通の会社員にも参考になる社長からのアドバイス集という感じ。文章がとても分かりやすい。サイバーエージェントに入りたくなった。

Posted by ブクログ

藤田氏の2冊目。読んで共感できる部分とそうでない部分が分かれました。渋谷で働く社長の告白の内容が面白かったので期待してたんですが、社員より経営者の経験が長いので、視点がかなり経営者よりでほんとに見解が分かれる部分は多々ありました。

ただ金言もあってたとえば、人は有限な資産というところや顧客の意見を丸呑みせず、自分の見解を持つこと、ひとつの仕事が終わってないのに他の仕事に手を出してなど中途半端になってしまうやうまくいってない組織はだいたい飲み会をすれば解決するなど今の自分でも参考になるところは多々ありました。

人を動かすのは自分の欲求を通すことであり、つまりエゴで簡単に他人は動かないというのはたいへん参考になりました。

色々な立場から章構成されてるのでまた自分の立ち位置が変わったときに読むと違った視点で読めるのではないかと思いました。

本書にも書いてありますが、再読して内容をものにしていきたいとも感じました。

Posted by ブクログ

ブログを使って読んだ本のレビューを書き始める前は、コクヨのノートにメモを手書きしてました。

手書きのよさは確かにあったのですが、やっぱり時間がかかるし、あとで探す時に苦労するのでいつの間にかやめてしまいました。

当時最年少で東証マザーズに上場し、その後紆余曲折がありながらもベンチャーの旗手として活躍を続ける藤田晋氏の著作です。読んだのはほぼ2年前。

このお方、スマートで優しそうな外見ながら、中身は実に熱い! 松岡修三と並んで熱い男としては日本代表クラスです。

本作品も、書かれている内容そのもの以上に、私たちのモチベーションを高めてくれる一冊です。

・仕事が速いだけでは限界にぶつかる

ビジネスの世界は高い処理力だけでやっていけるほど甘くはない。

深く考えて現状の問題を解決していく問題解決力が求められる→なぜ?どうして?どうすれば?

ただ、新しい仕事に取り組んでいる時は、問題解決力よりまずは処理力を磨くべき。

知識や経験が足りない分野で最初から問題を解決しようとしてもなかなか見えてこない。

・あえて空気を読まない応用力を持つ

空気が読めないのは致命的だが、空気は読めるがそれだけ、という人も多い。

空気を読みつつも、空気を読まないで行動するとどうなるかをイメージしてみてはどうか。

単に空気を読めて満足してはいけない。

空気は読めるが、あえて空気は読まないという判断ができるという応用力が大切。

空気を読みすぎて、自分が空気のような存在にならないように注意する。

・圧倒的な強みを持つまで弱みは見ない

弱点克服を優先するやり方は、元々苦手なことに取り組むため、時間と労力が多くかかる割に思ったような効果が得られなかったりする。

最優先すべきは自分の強みを徹底的に伸ばすこと。

これなら絶対に負けないという強みをまず作る。

会社が様々な強みを持った人がチームで動いているので、自分に弱点があっても大抵の事は周りがフォローしてくれる。自分の弱みを全て克服する必要はない。

そもそもビジネスは、自分の価値を会社なり顧客なりに提供するもの。そういったプロ意識があれば、自分の強みを生かそうとするのが当たり前。

圧倒的な強みを持っていない状態で弱点を何とかしようとするのはプロ意識に欠ける。

弱みを気にしてしまうのは、あれもこれも大事と考えてしまうから。物事を大事なことだけに絞り込む意識が大切。つまり強みもしくは強みになりそうなもの。

弱みの克服から手をつけるやり方が得策ではないだけで、弱みの克服そのものは無駄ではないということ。

圧倒的な強みを持つまでは、弱みには目をつむり、徹底的に強みを伸ばすことを最優先する。

Posted by ブクログ

・怒られても頑張って次の一歩を踏み出す。怒られた時は、「これで、また一つタフになれる」と前向きな方向にぜひ考えてほしいのです。

・今は嫌な仕事と思えても、それが後から自分のやりたい仕事に結びつくこともあります。すべての仕事に前向きな姿勢で取り組むことが大切です。

・会社でのレースで「脱落していく人」の順番。1.忍耐力の無い人 2.目標設定の低い人 3.変化できない頑固な人

・「マナーがいい」とは、相手との距離感が適切だということ。

・批判を何度も受け、それを乗り越える経験をしない限り、批判に耐える能力も身につかない

・何がベストなのか、顧客の意見であってもそのまま乗っかるのではなく、常に自分で考えて答えを出すことが強みにつながります。

Posted by ブクログ

書かれているのは当たり前といえば当たり前のことかもしれないが、実際に会社を立ち上げて成功させた社長自身の言葉だけに説得力はある。

老齢の大物経営者ではなく年齢が近い人ということもあり、自分の現状と比べて頑張らねばと思わせる。

Posted by ブクログ

分かりやすい言葉で書かれていて、藤田さんの頭の良さを思わせる。内容は具体的なんだけど、僕自身がもう少し若い時に読めば良かったと少し後悔しました。

Posted by ブクログ

仕事を通じての、自己成長について書かれている。本書を読んでいて、藤田さんの人柄や雰囲気、考え方がすごくはっきりと目の前に浮かんできた。良書だと思う。

以下、印象に残った点。

•経験や失敗を積み上げること。

•相手の気持ちを考えること。

•オープンマインドであること。

•常に全体を見渡す視点を持っていること。

•仕事それ自体を楽しむこと。

Posted by ブクログ

「効率よりも場数が能力を決める」効率を考える前に場数を踏むことが大事。場数を踏むには行動することが大切。高学歴の人によくある傾向は、プライドが邪魔して行動力が鈍る。学歴と行動力があれば完璧だけど、どちらかに偏ることが多い。

知識や学歴がなくても、行動力があれば仕事はできる。共感です。

「力の抜き方が分かった時が伸び悩みの危機」年を経て経験を積み、仕事に慣れてくると力の抜き方が分かってくる。新しい事をやるのがどんだけ面倒か分かってくるので回避しようとする。結果としてジジイ臭くなり、成長の可能性がなくなる。

時代にあった知識や情報を学ぶ姿勢を忘れないことが大切。

「目標は一つに絞り込もう」複数の目標を掲げても全てを達成できるか。達成できても力が分散して、平凡な結果に終わることが多い。一つに絞れば、迷った時に立ち戻る位置も一つなので、たとえ他の目標や願望が浮かんでも、今やることかの判断がしやすくなる。

「情報共有の仕組み作りができる人は真に優秀」情報共有の仕組みづくりは成果につながりにくいし、相当のパワーが必要。

Posted by ブクログ

日経アソシエのコラムをまとめた一冊。この二年半アソシエは購読してるので、改めて読む内容もあったが、個人的には刺激になった。

書かれてる内容は、あたり前のことだったりするが、納得感があり、気持ちが整理される感じがする。

バイブルとして、また時間をあけて読み返したい本です。

Posted by ブクログ

2024/03/11読破

一言 藤田さんの著書の導入編

感想 自信の裏返しは、素直でいること、というのが1番響きました。取り繕うよりも、素直でいることが1番自信があるようにみえることを学びました。

下記は印象に残った点

p58

若さは隠した方がいい

p74

脱落する順番

1.忍耐力のない人

2.目標設定の低い人

3.変化できない頑固な人

p91

虚勢を張る事は良くない.自然体でいることが、余裕や自信の裏返し

p165

顧客の為といっても、最後は自分の見識によって決める

Posted by ブクログ

【感想】

なんというか・・・新人向けの教科書っていう感じで、自分からしたら「言われなくても分かっている」と思いながら読んでいた。笑

また、書いている内容は確かに正論なんだけど、「経営者としてこういう社員なら使いやすい」というエゴが節々に感じた。

まぁ、使いやすいと思われることは、ビジネスマンにとって確実にプラスなのだから良いんだけども。

この本以外でもそうだが、藤田晋は決して浮かれていなくて、地に足が着いていて、謙虚さというか落ち着きを随所に感じる。

ゴリゴリの経営者であるはずなんだけど、そういった経営者によく見られる獰猛さをあまり感じない。

冷静沈着で自身や自社を客観視できているのかなぁ。

経営者としてこの落ち着きは非常に大切なんだろうが、こうも淡白な人は絶対に上司にしたくないなと思った。笑

少し批判が入ったが、一人のビジネスパーソンとして、「藤田晋」は間違いなく成功者の一人であり、尊敬している人物の一人である。

「場の空気を読む」「モノマネ⇒改良」「商談なんて、所詮は自分のエゴ」などなど・・・

参考になる場面は沢山あった。

「勝つための環境づくり」といった点は、本当に自分の課題の一つだね。

言うには易し、行なうには難し・・・

そのスキルをこれからも高めていきたい。

【内容まとめ】

1.少なくとも投げやりにならない

どんなに忙しくてもその忙しさを楽しんでいるような前向きな人もいます。

しかし、それができる人は多くないので、下手に真似をしないほうがいい。

むしろ、私たちが心がけるべきは、少なくとも投げやりにならない。これに尽きるのではないでしょうか?

2.トップ営業マンと言われる人は、とにかく飛び込む勇気、行動力がある。

3.最も怖いのは、「周りから持ち上げられて自分を見失うこと」。

そうならないために、私はおだてられても、本来の自分から目を逸らさないようにしています。

冷静に客観的に自分を捉えれば、まだまだおだてられるほどではないと気づきます。

それがシビアな現実であっても、正面から向き合うことが大切です。

4.仕事においては「場の空気が読める」「相手の気持ちが読める」という意味でのコミュニケーション能力が一番重要。

これは、ひいては積極的に相手に関わろうとしているか、相手を知ろうとしているかを表すとも言える。

5.モノマネはダサイが成功の早道

ビジネスの世界は、先行者たちの努力や苦労の上に築き上げられている。

独創的な発想だけで新しいものを作れると考えるのは、傲慢以外の何物でもない。

モノマネは言葉の響きこそ良くないが、時間や労力のカットなど、ビジネスチャンスをものにするにはとても有効な手段。

良い事例は、見習うべき手本として真似をして、そうしながらも自分なりにビジネスの構造を理解し、解釈し、経験や知識を蓄えて、そこからオリジナル商品を生み出す!!

6.人を説得する、動かすというのは、所詮は自分の欲求を通すことであり、つまりエゴです。

自分のエゴに、簡単に他人が動かされるわけがありません。

「人は簡単に動かないものだ」と覚悟して、目的のために出来る限りの努力をして環境整備することが重要!

【引用】

p10

・怒鳴られた時こそ前進しよう。

怒られることの本当の怖さは、怒られること自体にはありません。

本当に怖いのはその後で、怒られたことで自分の足が止まってしまうことにある。

怒られても頑張って次の一歩を踏み出すクセをつけましょう!

p15

世の中にはごく稀にどんなに忙しくてもその忙しさを楽しんでいるような前向きな人もいます。

しかし、それができる人は多くないので、下手に真似をしないほうがいい。

むしろ、私たちが心がけるべきは、少なくとも投げやりにならない。これに尽きるのではないでしょうか?

p54

効率を考える前に、まず場数を踏めるかどうかが大切です。

場数を踏めなければ、知識も経験も身につかない。ヒマな仕事でキャリアは身につきません。

私が見てきた範囲でも、トップ営業マンと言われる人は、とにかく飛び込む勇気、行動力がある。

学歴や能力があって、さらに行動力もあればもはや無敵です。

p80

・程々のモチベーションが継続のコツ

モチベーションは高からず低からず。

ビジネスパーソンとしてこれから過ごす時間は長いんだ、まだこの先があるんだということを若いうちからしっかりと意識しておくといい。

常にどこかで「まぁいいか」と思うようにすることも、モチベーションを安定的に保つには有効です。

モチベーションを長く持続させるためには、「ほどほど」を保つのがコツなんです。

p88

・最も怖いのは、「周りから持ち上げられて自分を見失うこと」。

そうならないために、私はおだてられても、本来の自分から目を逸らさないようにしています。

冷静に客観的に自分を捉えれば、まだまだおだてられるほどではないと気づきます。

それがシビアな現実であっても、正面から向き合うことが大切です。

p111

仕事においては「場の空気が読める」「相手の気持ちが読める」という意味でのコミュニケーション能力が一番重要。

これはひいては、積極的に相手に関わろうとしているか、相手を知ろうとしているかを表すとも言える。

p133

・部下を盛大かつ頻繁に褒めよう

褒められる事は、いいお給料や高いポジション以上に、実はやる気の大きなシェアを占めている。

褒められることは認められることであり、それ以上に人にやる気を起こさせるものは中々ない。

p136

・叱り方

確かに叱る事で生じるリスクもあるが、躊躇する必要はない。

「組織のため、部下のため」という前提を忘れずに、感情的にならないよう、また理由が明確に分かるように叱れば、相手にも伝わります。

権力を振りかざして怒りをぶつける叱り方ら問題外!!

基本は叱った後に暗い雰囲気にならないように注意する事。

また、一方的に叱るのではなく、上司自ら改善策を出すなどして、建設的な話し合いになるように。

p144

・「丸投げ上司」は見放される。

前に会社で「技術力を強化しよう!」と宣言した時、自分でもプログラミングの基礎などを本で読んで学んだ。

→アウトソーシングはもちろん大切だが、「丸投げ」してしまったら置いていかれてしまう!

p152

職場で長く生き抜くことを考えると、管理職より専門職の道でスキルを磨いて上を目指した方が良いのでは?

管理職は少ないポストを争う戦いが続き、派閥争いなども関係し、仕事上の能力だけでは出世できないかも。。。

一方の専門職は、何歳になっても知識や経験が刷新され続けるため、高いニーズがあります。

(その分、専門を極めるための絶え間ない努力が必要ですが、、、)

p164

・モノマネはダサイが成功の早道

ビジネスの世界は、先行者たちの努力や苦労の上に築き上げられている。

独創的な発想だけで新しいものを作れると考えるのは、傲慢以外の何物でもない。

モノマネは言葉の響きこそ良くないが、時間や労力のカットなど、ビジネスチャンスをものにするにはとても有効な手段。

良い事例は、見習うべき手本として真似ましょう!!

真似しながらも自分なりにビジネスの構造を理解し、解釈し、経験や知識を蓄えて、そこからオリジナル商品を生み出す!!

変なこだわりでモノマネを拒否し、独自性に執着するのはいけない。

が、いつまでもモノマネの域から脱しないのもまたいけない。

真似から入り、経験を積んで、そこから独自性を出すという考えが大切!!

p176

・会議こそ準備万端、シミュレーションを忘れずに!

優秀な社員ほど、情報収集や資料作成といった会議前の準備に手を抜きません。

また、発表内容や他人からの無茶振り質問なども、シミュレーションを重ねていれば、本番でも慌てずに受け答えができる。

会議の理由は「何かを決定する」か「情報共有する」のどちらかです。

p182

・泊りがけの合宿で視点が変わる

合宿でしか得られないこととは?

参加した全員が目の前の仕事から離れて、中長期的な視点でビジネスを考えられる。

p186

・「到底無理」な目標が成長を促す

仕事でも何でも、目標を立てる時はボトムアップで考えてはダメ。

自分の今の力から逆算して、このぐらいはいけるだろうと思って目標設定するとプラスアルファが出てこない。

それよりも、「こうしたい」「こうなりたい」という目標を立てると、人は目標に近づこうとして本来の力よりも大きく成長します。

p209

・人を動かすのは言葉より環境

言い方や会話のテクニックよりも、説得するための環境作りができていたか?

優れたマネジメントをする人や成果を上げる人には、「まず環境を整えていく」という特徴がある。

人を説得できる人というのは、自分の会話力を磨くことより、説得力のある環境を整えることに注力している。

・離職率低下のための、社員による人材紹介制度

・5年後の長期休暇

・近距離通勤者への補助金

人を説得する、動かすというのは、所詮は自分の欲求を通すことであり、つまりエゴです。

自分のエゴに、簡単に他人が動かされるわけがありません。

「人は簡単に動かないものだ」と覚悟して、目的のために出来る限りの努力をして環境整備することが重要!

Posted by ブクログ

昔読んだ本の登録。

処分するんでパラパラと読み返したけど、今読んで当たり前に感じるってことは当時は新しいことだったんだろうなぁ。

こんな本が積み重なって働く人のマインドが少しずつ変わっていってそれが広がって新しい時代に繋がっていくんだなぁ。

現在の働き方改革の最初の一歩のころの本と言えるかもしれないな。

Posted by ブクログ

どんなヒルズ族かと馬鹿にしていたが、35歳でこの内容を書けるとは、やはりすごい人なんだと改めて関心。

突飛なことを並べ立てるのではなく、当たり前のことをきちんと、自分の経験に基づいて書いている本。分かりやすかった。

Posted by ブクログ

仕事学ではなく 仕事観 という感じですね。

サイバーエージェント というので、

もっと インターネットを活用してというより

体育会系の ノリなんですね。

営業を足で カセイできた 藤田晋らしい

トップセールスマンとしての 仕事観 なんだ。

新入社員から 管理職初級 むけ 仕事マニュアル

という感じですね。

意外と 古くさい仕事観が あって、

35歳という経営者としては オーソドックスですね。

Posted by ブクログ

36 リクルート メンター ロールモデル 上司に期待しない方が成長できる 不満は溜め込まずその都度ぶつけよう 効率より場数が能力を決める 古いものはどんどん捨てて行く 上司の権力を振りかざして、理不尽な怒りをぶつける叱り方は問題外 建設的な話し合い マネから入り、経験を積んで、そこから独自性を出す 専門用語を使いこなすことが賢そうに見えてかっこいいと感じる人 麻雀はビジネスのセンスを磨ける 精神力は体力に影響される部分が大きい

ナレッジ‐マネージメント【knowledge management】個人・グループが所有する知識や、企業内の各部門に蓄積された知識情報を、企業などの組織全体で共有して活用する仕組み。または、そのような経営手法。知識管理。知識経営。KM。

Posted by ブクログ

著者の体験から得た成長するための仕事観や哲学などのエッセンスを「自己成長を即す77の新セオリー」としてまとめた本。等身大で実践的な"今”の仕事学~まえがきより

(印象に残ったセオリー)

1.派閥に誘われない人は要注意~派閥の善し悪しを言う前に

・派閥はお互いの敬意から生まれる。

・派閥に入れないのは、他人に敬意をはらっていない人。

・絆のさじ加減は必要。

2.超集中モードで仕事をするコツ

・1つに集中することが成果を生む。

・集中するとは意図的にほかの事を切り捨てることと考える。

・気分が乗る-はまる-まで少しの我慢が集中するための勝負所。

*集中=四六時中同じ事を考える。

3.人を動かすのは言葉より環境

・人は簡単には動かない。

・説得のための努力をすることが環境作り。

・その人を取り囲む環境をよく観察してから説得に当たる。

Posted by ブクログ

サイバーエージェントCEOの藤田氏による仕事学。新入社員から部下を持つミドルクラスの社員までの仕事の心得がわかりやすく書いてある。コミュニケーションの手段や部下とスムーズに仕事をするためにはどうすれば良いのか。単純に、仕事自体の捉え方やポリシーがスムーズに書かれている。1つ1つが短い読み切りで書かれているので、自分が気になる部分だけつまみ食い読みができるのもよいと思う。

Posted by ブクログ

・そもそも無駄な仕事をしていないか見直す必要があります。前任者が適当に決めたことが

慣例になっていたり、思い込みで必要と思っている仕事があるかもしれません。朝礼や

会議、各種提出書類など、なくても支障がない仕事を洗い出しましょう。

・自分が今やれる改善策を模索した方が自身の成長につながります。

・早く結果を出すには具体的に何をすればいいのか。ずばり、それは「場数を踏むこと」です。

・「8人以上の会議はやらない」」会議に出席する人が多すぎると、議論が活発に行われ

なかったり、意見が分散しすぎて結論が出なかったりします。

・仕事ができる人と組んで、その人のやり方を学ぶより、できない人と組んでも成果を出す

ことに挑戦すべきです。その方が何倍も自分のスキルを高められるでしょう。

・「人を褒めた時、人に褒められた時」に派閥が生まれるのだと思います。

・情報共有の仕組みを作れる社員は非常に優秀だと言えます。成果に対する明確な因果関係が

立証できなくても、組織の上層部には間違いなく評価されるでしょう。

Posted by ブクログ

なぜこの若さで上場企業の社長になれたのかが知りたくて、この本を読んだ。わかった事はこの人はとても人間的で手堅く真面目だという事。定石から少し外れた内容もあるが、要はその場の状況と相手を見て判断するべきという事だと思う。自分の経験や失敗から反省して学ぶという意識が高い。また、とても仕事好きで努力家だ。

参考になった点

・忍耐力が企業社会では必要

・効率を考える前にまず場数を踏む事

・孤独と批判に強くなくてはいけない

Posted by ブクログ

企業に働く人であれば誰にでも通じる内容。特に新しい事が書いてあるという点は感じられませんでした。しかし、読んでいて納得にいたる所があり、最年少での上場する人は違うと印象はうけました。

会社のさまざまな立場の人の目線に立ち、成長できるセオリーが書かれている。

Posted by ブクログ

書いた当時35歳(!!!)ということもあり、肩肘張ったシゴト論ではなく、本当に等身大の経験から役に立ったこと・立たなかったことを書いているので、読んでいてとても好感を持てる。

ただ基本、営業社長なので要するにいかに売ったか、売るかという話につきていて、ビジネス的な奥深さはあまり感じなかった。もちろんそもそもそういう本ではないというのも前提なのであるが。

しかし「ライブドア事件を忘れるな」を教訓にしているという話については、バランス感覚というかモラル意識があって、うーむ流石だな、と感心させられた。

個人的には、こういう「トンガってはいないかもしれないが、実直(風)な人」が社長をしている企業が成長していくというのは、何となく、嬉しく思える。