無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

ジェーン・スーさん推薦!

「個人的な経験を丁寧に解していくと、そこに社会が現れる。

読後、自分の話にじっくり耳を傾けてもらえたような充足感を得る人は多いだろう。

私もそのひとりだ」

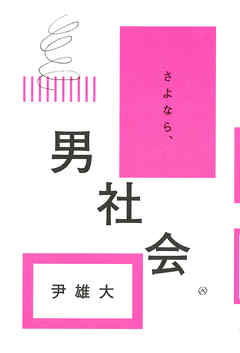

僕らはいい加減、都合のいい妄想から目を覚まさなければならない。

圧倒的な非対称を生きる僕らは、どうしてその事実に気づけないのか。

真に女性と、他者とつながるために、乗り越えねばならない「男性性」の正体とは何か。

50歳となった著者が、自らの体験を出発点に「いかにして男はマッチョになるのか」「どうすれば男性性を脱ぎ去ることができるのか」を問う。

——これまでにない男性をめぐる当事者研究!

【目次】

はじめに

1章 どのようにあたかも自然と男は男になってきたのか

2章 恐怖と勇気が与え、奪い去ったもの

3章 切断の恐怖と悲しみと痛み

4章 猥談とノリ

5章 男性性と女性性

終わりに

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。