無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

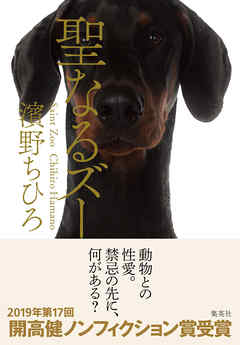

衝撃の読書体験! SNS、ネットで話題沸騰!! 2019年 第17回 開高健ノンフィクション賞受賞作。「2020年Yahoo!ニュース 本屋大賞 ノンフィクション本大賞」「第19回 新潮ドキュメント賞」「第42回 講談社 本田靖春ノンフィクション賞」「第51回 大宅壮一ノンフィクション賞」各賞ノミネート!

犬や馬をパートナーとする動物性愛者「ズー」。性暴力に苦しんだ経験を持つ著者は、彼らと寝食をともにしながら、人間にとって愛とは何か、暴力とは何か、考察を重ねる。そして、戸惑いつつ、希望のかけらを見出していく──。

【開高賞選考委員、驚愕!】

・「秘境」ともいうべき動物との性愛を通じて、暴力なきコミュニケーションの可能性を追い求めようとする著者の真摯な熱情には脱帽せざるをえなかった。――姜尚中氏

・この作品を読み始めたとき、私はまず「おぞましさ」で逃げ出したくなる思いだった。しかし読み進めるにしたがって、その反応こそがダイバーシティの対極にある「偏見、差別」であることに気づいた。――田中優子氏

・ドイツの「ズー」=動物性愛者たちに出会い、驚き、惑いながらも、次第に癒やされていく過程を描いたノンフィクションは、衝撃でもあり、また禁忌を破壊するひとつの文学でもある。――藤沢周氏

・人によっては「#Me Too」の「先」の世界の感性があると受け取るのではないか。この作品を世間がどのように受容するのか、楽しみである。――茂木健一郎氏

・多くのファクトに翻弄された。こんな読書体験は久しぶりだ。――森達也氏

(選評より・五十音順)

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。