無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

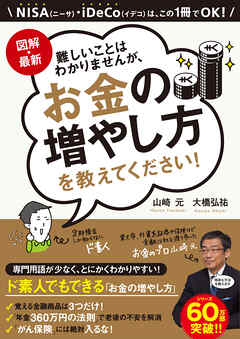

シリーズ60万部突破!

あの話題書がよりわかりやすくなって新しくなって帰ってきた

専門用語が少ない!

マイナス金利、北朝鮮問題にも対応!

とにかくわかりやすいお金を増やし方

●覚える金融商品は3つだけ!

●「年金360万の法則」老後の不安が解消

●素人が手を出してもいいハイリスク・ハイリターンの投資とは?

●がん保険は入る必要なし!

●家のローン返済は最強の投資

●お金を増やしたかったら 銀行には近づかない !?

●定期預金よりマシな方法はないの?

●NISAも確定拠出年金も使わないのはもったいない!

●アパート経営ってぶっちゃけどうなの?

●マイナス金利の罠に気を付けろ

●北朝鮮がミサイルを撃ってきたときに買ったほうがいい金融商品とは?

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。