ビジネス・実用 - 白水社作品一覧

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 Eメール、チャット、ツイッターなどといった時空の制約を超えた現代のコミュニケーションツールは、語学学習にも画期的な変化をもたらしています。文章が瞬時に世界に伝わり意思の疎通が可能になったことで、音声的な面よりも「書く」力の重要性がはるかに強くなっているのです。本書は、この状況に即応して「直ぐに使えて役に立つ」基本文例130をあいさつ・お礼・問い合わせ・文化風俗など9つの分野別に集め、ドイツ語Eメールが速攻で身につくように工夫されています。多数の関連表現・ミニ情報の他語句表現索引・文法説明などを付載。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 私たちの生活において、パソコンであれ携帯電話であれ、Eメールはとても日常的なコミュニケーション・ツールとなっています。ですから、学んでいる外国語でメールを使えるようになりたいというのも当然の流れです。本書では、ハングルの入力方法から始まって、メールの基本にふれ、そして様々な場面のメールの用例を取り上げました。相手との距離感の取り方、言葉遣いなど、本書を参考にして、いろいろ組み合わせて韓国語のメールのやりとりを始めてみませんか。これまでの韓国語学習にさらに広がりと深みが出てくることでしょう。

-

-

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 刊行以来、多くの方にご活用いただいてきた『Eメールのフランス語』に、添付ファイルで送ることの多い履歴書、スケジュール表、企画書など各種書類の書き方を増補して、さらに使い勝手をよくしました。フランス語のメールは、相手との距離感や状況を考慮し、目的と内容に応じて明瞭に書いていくことが大切なポイントです。豊富な文例を自分自身のケースに応用していけば、フランス語力もどんどんアップします。

-

3.6限界大学――恒常的な定員割れを引き起こし、人材的にも財力的にも大学を経営するだけの能力に欠ける、文字どおり弱くて小規模な弱小私大を、本書ではそう名づけた。 しばらく横ばいだった18歳人口が再び減少傾向に入る2018年以降、私立大学の定員割れが加速し、経営困難校の公立移管や統合、閉校が相次ぐのは避けられないと見られている。本書は、戦後の教育行政の変遷や生徒を送り出す高校側の事情などを踏まえたうえで、統計データを駆使しながら、弱小私大のさらなる弱体化の背景と、定員割れの実態、そのメカニズムを明らかにしていく。 18歳人口の再減少が目前に迫るなか、市場主義的な競争原理が導入され、いま「負け組」増加の条件が整いつつある。その結果もし大学が破綻したら、周囲に及ぼす影響は当の学生や教職員だけにとどまらない。本書には、そうした限界大学への道を避けるべく、組織改革や財務健全化に取り組み、成功した事例も紹介されている。教育行政学・教育社会学の蓄積による実証性と、高校・大学教育に長年携わってきた著者の経験が融合し、説得力に富んだ画期的書。オクスフォード大学教授(教育社会学)苅谷剛彦氏推薦!

-

-

-

4.3知識人の教養書として、古くから読みつがれてきた名著、待望の新訳! これまでのモンテーニュのイメージを一新する、平易かつ明晰な訳文で古典の面白さを存分にお楽しみください。

-

4.0原子力政策の〈問題史〉 三一一以後、日本は大きく変わったと言われる。転換点であったことは間違いない。ただ。どう変わったのか、と言われると判然としない。とりわけ中心的な争点である「原子力政策」についてはなおさらだ。 この間、「2030年代原発ゼロ」を掲げた民主党から自民党に政権は変わった。こうした事態を「退行」と片付けるのはやさしいが、三一一が起きた当初の視座では現在の政策を理解するのは難しくなっている。 日本の原子力政策は三一一をへて根本的な変化を蒙った。これは自民党政権になっても変わらない。 本書は、政権交代後の布置の変化を反映させて構想される原子力政策の新たな通史ということになる。 新たな政策のアクターとして浮上しているのは何か? 従来の政府=電力会社という素朴な図式から、現在は経産省×外務省×文科省×米エネルギー省×青森県という構図が新たに浮上している。 原子力は夢から陰謀まで大きな物語を引き寄せる。ただこうした語りは一方的な断罪と隣り合わせだ。今求められているのは夢/悪夢からの覚醒かもしれない。

-

3.7※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 外国語を愛する 外国語に苦しむ すべての人に 白水社の月刊誌「ふらんす」で2020年9月現在も続く、漫画家じゃんぽ?る西さんとフランス人ジャーナリスト西村カリンさんによる人気夫婦連載がいよいよ単行本となる。じゃんぽ?る西さんは、パリ三部作(『パリ愛してるぜ?』『パリが呼んでいる』『かかってこいパリ』)や子育てコミックエッセイ『モンプチ』(全3冊)、また妻であるカリン氏を描いた『わたしはカレン、日本に恋したフランス人』などで知られ、フランスとは縁があるものの、フランス語はいまだに苦手。一方、日本在住20年、長年AFP(フランス通信社)で記者を務め、現在はリベラシオン紙やラジオ・フランスの特派員として活躍する妻のカリンさんは、「日経新聞」で日本語を身につけたという国際ジャーナリスト。ふたりは「言語」をキーワードに、日仏の文化のあいだで成長する子どもたちをそれぞれの視点で観察し、また映画の字幕問題、オリンピックとフランス語、セクハラなどの文化・社会ネタや、大統領選、ジレ・ジョーヌ、カルロス・ゴーンなどの政治・時事ネタを日仏両面から切り込む。日仏夫婦が漫画とコラムでつづった異文化・外国語教育・子育ての悲喜こもごもを、ぜひご堪能あれ!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 初級文法を終えたけれども、いまひとつ自信がない方にぴったりのドリルです。文法項目は難易度を考慮して15のユニットに配分されています。「基本をおさらい」で基礎を確認し、「おさらい問題1」「おさらい問題2」で力だめし。苦手項目がわかるので、ポイント学習をしたのち、「実力テスト」で自信をつけてください。仏検対策として「覚えておきたい表現100問テスト」も設けました。最短15日で、自分の弱点を克服し、着実に実力アップできるドリルです。

-

-デカルト、パスカル、ニーチェなど、後世の思想家たちに影響を与えた、フランス・ルネサンス期の思索と経験の書『エセー』。随筆という意味での「エッセイ」の出発点であり、数々の名句が散りばめられた知識人の教養書としても知られる。 いつかは挑戦してみたい古典の名著ではあっても、その分量(全3巻107章、白水社版で全7冊、2000ページ超!)に尻込みしてしまう読者も多いだろう。でも心配ご無用。 『エセー』を気軽に味わうための格好の案内図となるのが本書である。「仕事について」「名声について」「結婚について」「夫婦について」「快楽について」「老いについて」……テーマごとに印象深い名言が厳選されており、テーマを眺めるだけでもモンテーニュの関心が身近で日常的な、我々人間にとって普遍的・根源的な問いであることがよくわかる。『エセー』に正しい読み方などない。どこからでも気になったところを好きなように読んで構わないのだ。宮下志朗氏による新訳の軽妙さにも、親しみが増すこと間違いナシ。「名言篇」に続く巻末の「要約篇」では、『エセー』全章の内容がコンパクトにまとめられており便利。1日1名言で、『エセー』があなたの「人生の書」となるだろう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近況報告・依頼・感謝・謝罪・お誘い・お祝い・お見舞いなど、場面ごとに実用的な例を網羅しました。フォーマル・インフォーマルの使い分けが一目でわかり、語句のニュアンスまでつかめる丁寧な注釈つき。豊富な用例や類似表現で応用も自在。巻末の日本語索引で書きたい表現がすぐに見つかります。友人とのやりとりにもビジネスにも役立つ、スペイン語Eメールの決定版!

-

3.0アテンション・エコノミーの奴隷化から脱するために わたしたちはスマホの画面という鉢の中に閉じ込められ、「通知」に隷属する「金魚」になってしまった。電子メールはもちろん、FacebookやTwitterの話題、YouTubeやTiktokのライブ配信、NetflixやAmazon Primeの動画、AIに加工された画像などに、四六時中翻弄されつづけている。それはつまり、「あなたの注意力を奪って、お金をもうける人がいる」ということだ。 amazon.frのベストセラー、日本上陸! フランス発、スマホ依存症を脱するための処方箋。 本書はGAFAMやプラットフォームビジネスが人工知能を駆使してひろめる恐るべき収益モデル──アテンション・エコノミー(関心経済)の罠に陥ることなく、デジタルメディアと健康的につきあう方法を解説。スマホに奪われてしまった時間を取り戻し、依存症を脱するにはどうすればよいか? スマホ中毒の毎日を過ごしている人も「毒素」に関するエビデンスを知ることでデトックスできる。 東京大学大学院情報学環教授の林香里さんも、〈テック企業に監視されて生きる現代人を「金魚」になぞらえ、「関心の奴隷化」のすすむ時代に警鐘を鳴らす必読書。〉と推薦。

-

4.0「コースの定理」から「スターン報告」まで、環境経済学説と公共政策の基礎をつかむ レイチェル・カーソンが『沈黙の春』を発表したのは1962年のことである。同書は、マラリア蚊に効果のあった殺虫剤DDTを大量に散布することが深刻な環境汚染をもたらすと警告し、その後の環境政策の嚆矢となったのは周知の通りである。これに先立つこと10年、イギリスもロンドンスモッグの甚大な被害を受けて、環境規制の法制化がはじまり、1956年には大気浄化法が制定されている。 それから半世紀以上が経過し、環境問題は社会運動やエコロジー運動というよりも経済学の一大分野として確立した。この間開発されてきた経済モデルなしには、問題への有効なアプローチは困難になっている。 本書は、そうした道具立てをこれ以上ないほど分かりやすく伝える本になっている。コースの定理、規制アプローチと市場アプローチ、環境の費用計算、そして気候変動のさまざまな枠組みというように、それぞれのモデルが過不足なく、適切に配置されているのが最大の特長である。 気候変動はじめ環境問題への関心はかつてない高まりをみせている。巻末にこの数十年の出来事を概観する訳者解説と年表も付した。

-

4.0なぜこれほどまでに彼の言葉は刺さるのか 「心には心の言い分があるが、理性はそれらをまったく知らない」 「この無限の諸空間の永遠の沈黙が私を恐怖させる」 「人間は天使でも獣でもない。そして不幸にも、天使のふるまいをしようとすれば、獣のふるまいをすることになるのだ」 優れた数学者、物理学者、また哲学者にして神学者でもあったブレーズ・パスカル(1623―1662)。彼は人間と信仰について思索を重ね、未完の断章を大量に残してわずか39歳でこの世を去った。のちに『パンセ』というタイトルでまとめられた主著は、「考える葦」「賭け」「クレオパトラの鼻」など、忘れがたい名句やイメージに溢れ、世界中で読み継がれて今日に至る。 本書は、そんなフランス屈指の名文家パスカルの選りすぐりの断章(パンセ)を、フランス文学界最高の案内人が豊富かつ巧みに紹介しながら、その思想の真髄に迫る刺激的なエッセイ。好評を博した毎日5分の人気ラジオ番組が元となっている。本格派でありながら広く開かれたテクストが、最良の研究者・翻訳者を得て、いま日本の読者に届けられる。

-

5.0元大使が明かす、知られざるアフガン裏面史 本書は、大学卒業後、ダリー語修得のためカーブル大学に留学して以降、一貫してアフガニスタンに関わり続けてきた元大使によるメモワール的なドキュメントである。現地にどっぷり浸かり、体験し、長年にわたって蓄積した知見をもとに書き下ろした。 物語は、カーブル大学在学中の1978年に起きた軍事クーデターから始まる。直後のソ連軍による侵攻から、ムジャーヒディーン同士の内戦、ターリバーンとアル・カーイダの出現、9.11同時多発テロ事件を経てターリバーン政権崩壊へと続く一連の流れのなかで中心的に語られるのは、「アフガン人の生き方を守るため」の戦いに殉じた3人の人物―ターリバーンの創設者ムッラー・ウマル、北部同盟の司令官アフマッドシャー・マスード、義賊とも英雄とも評されるマジッド・カルカニー―だ。本人の肉声を聞き、関係者と議論を重ねた著者の視点や評価は、主要メディアから伝わる情報とはときに大きく異なる。 ジャーナリストによるルポや研究者による分析とは一線を画す、異色のノンフィクション。 宮家邦彦氏(キヤノングローバル戦略研究所研究主幹)推薦

-

4.3選挙とは「紙でできた石つぶて」である。 選挙は、民主主義という統治形態において必要不可欠な制度である。しかし一般市民にとっては、選挙で選ばれた政治家や政府、さらにはそれらのもとで立案・実施される政策に失望することが日常茶飯となっている。 本書では、選挙の思想的背景、歴史的な発展経緯、世界各国での選挙政治の比較などを通じて、なぜ選挙が落胆につながるのかが明らかにされる。 政治学研究の蓄積が示すところによれば、選挙は、国民の多くが望ましいと思う政策をもたらすことはほとんどなく、経済成長や経済格差の是正にも効果がなく、また、有権者が政府を効果的にコントロールするうえでも役に立たない。 それでも選挙は、ある程度競合的に行なわれた場合、争いごとを平和裡に解決するという役割を持つがゆえに重要である。 著者のプシェヴォスキは、長年にわたり選挙および民主主義に関する実証研究を世界的に牽引してきた、比較政治学の重鎮だ。 さまざまな理想論を排除し、選挙の本質は暴力をともなう紛争や対立を回避するところにあるという本書の結論は、落胆する多くの市民を励ますに違いない。

-

4.0バルザックの《人間喜劇》に代表されるように、19世紀フランスほど、人間の欲望や本質が剥き出しになった面白い社会はないだろう。現代の日本における「女子高生」(JK)のように、当時のパリにおいては「お針子」たちが男性たちのファンタスムを掻き立てる欲望のアイコンであった。また、医者や弁護士といった実用的な職業を目指さず文学部や理学部に進学し、その後ドロップアウトして田舎の高校の復習教師になった、「黒服の悲惨」と呼ばれる高学歴ワーキングプアがごまんといた。その他、法廷では弁護をしない「代訴人」、情報通の「門番女」、医者より儲かる「薬剤師」、自営業としての「高級娼婦」……カラー挿絵版画付の風俗観察百科『フランス人の自画像』やバルザックやフロベールの小説に描かれた様々な職業の実態から、19世紀フランスの風俗や社会が手に取るようにわかる! 読売文学賞受賞作。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 授業をそのままお届け! ライブ感あふれる軽い語り口でスペイン語の文法をときほぐす、読めちゃう文法書。こう見えて初級修了までしっかりカバーし、解説もかなり丁寧です。フツーの参考書だとこうは書けないかも、という覚えかた&考えかたのコツも投入しました。普段の講義っぽく脱線や雑談もありますが、それも(たぶん)お役に立つでしょう。初めて学ぶ方、復習したい方、文法に何となく苦手意識のある方にも。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 イタリアと言うと何を連想しますか。歴史遺産、美術、音楽、ファッション、サッカー、自動車、食文化と多くの面で私たちを惹きつけるものがあります。イタリア語は、明るい響きを持ち、母音で終わる単語も多く、日本語話者にとってはとても発音しやすい言語です。基本となる文法を本書でしっかり学んで、ローマやミラノやフィレンツェの街角で会話を楽しんでみませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 「できる」こと、「したい」ことからはじめよう! 自分や家族の紹介ができる。 買い物や仕事、身近なことについて、簡単な言葉でコミュニケーションすることができる。 「話す」「書く」「聞く」「読む」「文法」の全技能を鍛えていくドイツ語入門書。全18ユニット。 著者は全員NHKドイツ語講座講師。ドイツ語を楽しく、しっかりと身につけることができます。 新たな言語学習のスタンダード(ヨーロッパ言語共通参照枠)準拠。 音声無料ダウンロード。[2色刷]

-

5.0「長期的に見ると、われわれはみな死んでしまう。嵐の最中にあって、経済学者に言えることが、ただ、嵐が過ぎれば波はまた静まるであろう、ということだけならば、彼らの仕事は他愛なく無用である。」 (本書より) ジョン・メイナード・ケインズの名を知らぬ者はいないはずだ。20世紀最大の経済学者としてその名は、経済学の世界を越えて日々口にされている。ただ、大著『雇用・利子および貨幣の一般理論』はいまだに「財政赤字主義」などと誤って紹介されることが多い。 こうした状況は現在に至るまで全く改善されていない。それどころか「ケインズ反革命」の最終的な帰結ともいえるリーマンショック以降、その傾向には拍車がかかっているとさえ言えるだろう。 本書は、当代を代表する経済学史家が初歩からケインズを解説する入門書である。ハーヴェイ・ロードでの出生、ブルームズベリー・グループにおける活動、リディア・ロポコヴァとの結婚といった重要な伝記的事実を押さえるとともに、セイの法則▽貨幣数量説▽乗数理論▽流動性選好説▽IS/LM分析▽フィリップス曲線▽自然失業率仮説――など現代経済学の基本枠組みをこれ以上ないほど分かりやすく説明している。 加えて、コラムでは、ケインズの英語原文を掲載し、大学での原典講読さながらに、その読み方と学説上の意味を詳述。巻末に現代経済学者列伝を付し、生き抜くための経済学入門の決定版とした。

-

4.02016年11月、「トランプ・ショック」の陰でいきなり高額紙幣の廃止を宣言し、インド国民のみならず国際社会の度肝を抜いた首相ナレンドラ・モディ。そのカリスマ性や高い実務能力、大胆な政策、巧みな官僚操縦、そしてエリート階級の出身ではないたたき上げという点で、「インドの田中角栄」とも評される人物だ。本書は「SNSフォロワー数世界一のリーダー」と言われるモディの姿を通して、現代インドの政治、経済、社会、外交を概観し、南アジア情勢と日印関係についてわかりやすく解説した入門書である。 伸長著しいインドの台頭ぶりを示す指標は枚挙にいとまがない。しかし、存在感と重要性が増す一方で、インドは依然として「わかりづらい」という印象を持たれがちだ。「牛の保護」が重大な政治的・社会的イシューとなっているのはなぜか。今なお続くカースト制度や宗教対立の背景には何があるのか。地域と国際社会でのインドの興隆は日本にとって何を意味するのか。また、米中とどのように距離をとっていくのか――。長年にわたって南アジア研究に携わってきた著者がこうした疑問に丁寧に答え、巧みな筆致で現代インドの諸相をあぶり出す。写真・図版多数収載。

-

4.3自らの殻を破る50冊! 本書は一般的な意味でのブックガイドとは異なる。 本書は、日本最大の公的国際交流機関である、国際交流基金の職員が、自分たちの「愛読書」を取り上げ、それらを通じて、国際文化交流に懸ける自らの思いを語っている。 今、世界は著しく変化している。 ウクライナ戦争やコロナ禍、新冷戦はじめ、国際社会において対立が深まり、人類が悲惨な戦争の教訓から得た国際協調の精神が大きく揺らいでいる。 そもそも、グローバリゼーションの時代にあって国境を越えることが容易になったと考えられていたが、私たちは本当に〈越境〉していたのだろうか? ただ、自己の意識を肥大化させていただけではないのか? はたして他者と出会っていたのか? これが本書の問題関心である。 加速し続ける現代社会において、私たちは立ち止まって、じっくり考えることができなくなっている。 しかし、複雑化し続ける今の社会において本当に求められているのは、より長いスパンで社会を見通す目ではないだろうか。 「書評=ブックガイド」という方法を取ることで、こうしたより根源的な問いにアプローチすることができる。国境を越えて生きるための50冊!

-

4.3長期停滞を解明する、新たな経済学へ 経済学において「異端派」とされるMMT(現代貨幣理論)が、現実を説明する新たな理論として幅広く受け入れられつつある。「財政赤字や国債残高を気にするのは無意味である」というMMTの主張をめぐって、もはや「極論」や「暴論」と片付けられる段階ではない。 経済学におけるパラダイム・シフトをしっかりと見定める時期が来ているといえよう。 とりわけ、「失われた30年」とも言われる長期停滞にあえぐ日本経済を分析する「武器」として、MMTはなくてはならない道具立てである。 本書は、ランダル・レイ『MMT現代貨幣理論入門』(東洋経済新報社)を監訳し、『MMTとは何か』(角川新書)を執筆して、この新たな経済学を日本に紹介した第一人者による人気講義を書籍化したものである。 MMTが多く人を惹きつけたのは、貨幣の起源をめぐる根源的問いと時事的な現代経済論を結び付ける、その理論の全体性にある。 制度化が進み、学説や理論がますます断片化していく状況下、歴史も視野に入れてトータルに現実を説明するMMTは、経済学というディシプリンを超えて、人文・社会科学に幅広く訴える。

-

4.4韓国で「真のフェミ本」と話題沸騰!【サッカー本大賞2021受賞】 仕事アリ、夫アリ、子どもナシ、30代の著者は、ロナウドのプレーに魅了されてから熱烈なサッカーファンとなり、地元のアマチュア女子サッカーチームを探して入団。それから起こった様々な出来事や心情の変化をユーモア溢れる生き生きとした筆致で綴る抱腹絶倒の体験記。 男のスポーツという印象が強いサッカーの世界に著者が飛び込んでいった時の気づきがとても面白い。サッカーの世界では「女が知ってるはずがない」という偏見を前提に、男は女に説明したがる。そのおかしさが、著者の視点によってわかりやすく見えてくる。そして女がサッカーをするときのハードルは、社会の中で男の領域とみなされている場所で女がサヴァイブするときのハードルにもつながっていると気づかされる。 チームの女たちは、時間をつくって練習を重ね、体と向き合い、どうすればサッカーがうまくなるかで頭がいっぱいだ。大好きなサッカーを続けるために、女たちは手と手を取り自然に連帯していく。現状を嘆くのではなく、どう連帯するかを、サッカーを通じて軽妙に語る本書は韓国で多くの読者に熱く支持され、YES24主催「今年の本」にも選ばれた。サッカーを通してフェミニズムの先にある希望を読者は見出せるだろう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 必須熟語1300を効率よく学習 約1300の重要な熟語を単語別に収録。知っている単語の知識をもとに、効率的に熟語が学べます。すべての熟語に例文付きだから、状況に合わせた意味が理解できます。 重要度を3段階に整理し、学習の進度の目安となるようにしました。対義語や類義語を関連付けて覚えられるよう、補足説明も充実。仏検対策や、作文や会話の表現力アップに最適です。仏和・和仏索引付き。

-

3.920世紀中葉以降、もっとも成功を収めた文化表象のひとつ、ゾンビ。ジョージ・ロメロ監督のLiving Dead三部作で描かれたように、ゾンビにはベトナム反戦運動とカウンターカルチャーの挫折(Night of the Living Dead,1968)、ショッピングモールに象徴される極端な消費主義(Dawn of the Dead,1978)、そしてレーガン政権下で深刻化した社会的矛盾(Day of the Dead,1978)等々、つねに時代が刻印されてきた。 世紀が変わり、映画やポップ、ゲームや書籍で(もちろん社会運動の象徴としても)、ゾンビは未曾有のブームを迎えている。この新たなブームを「大衆の珍奇さへの渇望」に回収せず、その含意を考えるところから本書は始まる…… いや、ポピュラー・カルチャーの問題ではない! 米同時多発テロや炭疽菌攻撃を挙げるまでもなく「ゾンビの突発的発生は必ず起こる」。現に米疾病管理予防センターやハイチ政府はすでに対策を講じているではないか。 では、いかにしてゾンビ襲来に備えるのか? この深刻な問いにマジメに挑んだのが本書だ。国際政治学の世界的権威で、ゾンビ研究学会諮問委のドレズナー先生はいかなる結論を見出したのか? 各国首脳が驚愕する、バイオハザードより百倍面白い一冊。

-

4.2「バウハウス」を知っていますか? 2019年はバウハウス創立100周年。バウハウスなくして、アート・建築・デザインは語れません。本書はバウハウス・デッサウ財団による、初の入門絵本です。 ドイツ郊外に住むロッテとマックスのきょうだいが、建築家の父と一緒にデッサウを訪れ、バウハウス校舎を見学しながら様々な質問をし、父が一つ一つ丁寧に答えていきます。 バウハウス工房って何だったの?/どうしてバウハウスには曲線の飾りがないの?/どうして白いの?/どうしてデッサウに建っているの? といった造形的なことや歴史的背景に関するものから、バウハウスってIKEAにもあるの?/どうして今でもこんなにたくさんの人がここにやって来るの? といった現在に至ることまで、質問は50個。バウハウスの理念や当時の様子、バウハウス製品の特長も楽しく学ぶことができます。カラフルでおしゃれなイラストにも、バウハウスの秘密がたくさん隠れています。 ユネスコ世界文化遺産にも指定されているバウハウスのことが、この1冊でよくわかる! 巻末に人名解説と用語解説、バウハウス年譜付き。磯崎新氏、深澤直人氏推薦!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 イタリア語のメールは、相手との関係を考え、目的と内容に応じて明瞭に書いていくことが大切なポイントです。基本的なメールの書式やルールはもちろんのこと、近況報告、お祝い、お見舞い・お悔やみ、お礼、お詫び、誘い、依頼、予定・企画の進め方、留学・研修準備、ブログやサイトへの書き込みなど、さまざまなシチュエーションを想定し、実例と関連表現を豊富にご紹介します。添付ファイル用の企画書や履歴書の書き方も参考にしてください。応用自在な文例で、さらにイタリア語力をアップさせましょう!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-機械仕掛けの神とは何か? 作家の不幸な人生が傑作を生み出したのか? 舞台に出られる俳優は三人だけ? お祭りの演劇コンクールで競い合った?――古典文学の隠れた魅力を逍遙する。

-

4.3

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 森と湖の国フィンランドは、実は日本から一番近いヨーロッパ。オーロラや白夜など美しい自然、優れた学校教育や男女平等の社会、北欧デザインやヘヴィメタルといった文化面など、様々な魅力に溢れています。他の北欧の言語と系統の異なるフィンランド語は、ほぼローマ字のように読めたり、「てにをは」のしくみに似たところがあったり、日本人には意外と学びやすい言語。会話と文法が一冊で学べるこの本で、フィンランドをもっと身近に感じてみませんか。★音声アプリ無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 ハングル検定5級4級、韓国語能力検定初級の文法項目をカバーする文法書です。難しく感じる事項もイラストを使った解説で直感的に理解。登場キャラがつぶやく内容には学習のヒントがいっぱい。さらに豊富な練習問題で実力アップ。意味や用法が似ていて間違えやすい項目は「お悩み解決コーナー」で。練習問題をすべて収録した音源はダウンロードしてPCやスマホで聞くことができます。

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 中国語の文法は、辞書やテキストによって用語が異なったり、解釈が分かれたりすることが珍しくありません。中国語の品詞はどう見分けるのか、なぜ自動詞が目的語をとるのか、補語はいったい何種類あるのか... 本書では、このようなテーマを一つひとつ解説しながら、その根底にある中国語の考え方を読みといていきます。 一通り学んだのに自分でうまく文を作れない、今ひとつ中国語の全体像がつかめないという方、ぜひ本書でそのモヤモヤ感を解消し、一歩先の中国語を身につけてください。

-

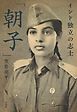

4.5アシャ(日本名「朝子」)という女性のことを知る者はそう多くないだろう。アシャは1928年、神戸を拠点にインド独立運動を展開していた父サハーイと母サティの間に長女として生まれた。サハーイは、日本におけるインド独立運動のなかでは「中村屋のボース」ことR・B・ボースに次ぐ存在で、「自由インド仮政府」の閣僚を務めた人物でもある。 神戸の小学校を卒業後、昭和高女(昭和女子大学の前身)在学中に来日したチャンドラ・ボースに感化されてインド独立運動に身を捧げることを誓ったアシャは、インド国民軍(INA)に入隊することを決意。1945年5月、バンコクにあったINA婦人部隊に配属されるも、日本の敗戦により活動は終了してしまう。その翌年、シンガポールで父と合流したのち、アシャは生まれて初めて祖国インドの地を踏んだ――。 本書は、本人と関係者へのインタビューのほか、未公開の日記や回顧録など貴重な資料を駆使し、一独立運動家の目で見た戦前・戦後の日印関係を再構成。日本で生まれ育ち、若くしてインド独立運動に身を投じたアシャとその家族の数奇な運命を通して、気鋭の研究者が日印関係史に新たな視角をもたらした傑作である。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 聞く+書くでリスニングのはじめの一歩を いつまでも単語の読み方があいまい。知っている単語のはずなのに聞き取れない。繰り返し聞いて慣れるしかないの? リスニング初級者ならだれもが抱える悩みです。聞き取りのコツ、文法や表現を丁寧な解説で確認しながら、聞いて書く練習を重ねます。文字の読み方からやさしくスタートし、短文、会話にステップアップ。「音がわかる」、そして「聞いて意味がわかる」へ、リスニング力アップ!★音声アプリ無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 丁寧な説明、「わかった!」という実感 発音の初歩から始め、ひととおりの初級文法をやさしく丁寧に解説した学習書です。カナ発音表記と音声アプリの組み合わせで、発音も正しく学べます。フランス語のしくみを理解しながら、たっぷりの音声を繰り返し聞くことで、独習でも「わかった」「発音できる」という実感を最後まで持続できるよう工夫してあります。姉妹編の『フランス文法はじめての練習帳』と併用すれば、習熟度を確認しながら、仏検3級レベルまで到達できます。[2色刷]★音声アプリ無料ダウンロード

-

-岐路に立つリベラルな文化交流の最前線 世界には今、絶望と怒りが充満している―。 国際情勢に楔を打ち込んだブレグジットや米中対立、各国を揺さぶるポピュリズムや権威主義体制への誘惑など挙げればきりがない。 この流れに拍車をかけたのが、新型コロナウイルス感染拡大である。人びとの移動や交流は全く途絶えてしまった。第二次世界大戦後に構築された国際協調を旨とする戦後秩序は風前の灯である。 この秩序の根幹にあるのは、人びとが「共感」することである。そして、「共感」の恢復を生業としているのが、国際交流基金だ。 本書は、心と心の交流に懸けた国際交流基金職員たちのルポルタージュである。 国際文化交流とは何か、世界各地で文化と交流がいかに結び付けられているか、といった大きな問題を、本書では一人ひとりの等身大の視点から描く。 この地平から見えてくるのは、何事も「人に始まり、人に終わる」ということだ。当たり前の平凡な結論に見えるかもしれないが、いつしかわたしたちが忘れてしまったものがここにはある。辛抱強く他者とつながり続けること。世界各地で「共感」を掘り起こす彼らの姿がいまほど切実に映る時代はないであろう。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 スペインはもちろん、ラテンアメリカでも多くの国で公用語となっているスペイン語。アメリカ合衆国でも存在感を増し、日本国内でも耳にする機会が多くなりました。話者数は今や5億人に迫ると言われ、国際語としてますます重要になっている言語です。文字はほぼローマ字読みで、発音が日本人向きなのも嬉しいところ。この本の主人公はスペイン出張のビジネスマン。電話もメールもこなし、観光や買い物にも出かけます。★音声アプリ無料ダウンロード

-

5.0

-

-「アクアリウムaquarium」という語が一般に用いられるようになったのは、19世紀半ばのヨーロッパでのこと。鑑賞用に魚を囲いの中で飼う試みには古代ローマに遡る長い歴史があるが、アクアリウムはもともと、水生生物を飼育する容器や装置を意味していた。 海草も含めたひとつの「生態系」として、観察や鑑賞を目的に水生生物が飼育されるようになり、アクアリウムの歴史は始まった。それまで未知の世界だった深海の様子が知られてくるにつれ、人々は海に対する恐怖を克服した。19世紀は蒐集そのものが流行した時代であり、海洋生物の採集がさかんになった。こうした複数の要因が重なり、アクアリウムという装置が発明されたのだ。 海の生き物の生態を知りたいという人々の願望が、いかにしてアクアリウムの発展に寄与し、水族館の創設につながったのか。環境問題と切っても切り離せない、未来の水族館のはらむ問題とは何か。ユニークな文化史の書き手である著者は、豊富な資料をもとに、人々の夢や欲望の投影としてアクアリウム=水族館のなりたちを考察する。人口あたりの水族館の数が世界一とされる「水族館大国」日本で、水族館の過去と未来に思いを馳せる一冊。図版多数。

-

3.7グローバル経済の行く末は、ますます不透明になってきた。ブレグジットやトランプ大統領の誕生で、米国と欧州は傷ついた巨人としてもがき苦しんでいる。低成長に喘ぐとともに、格差の拡大で社会の足場が大きく腐食されているのだ。 本書の著者、ダニ・ロドリックは『グローバリゼーション・パラドクス』でこうした展開を正確に予測していた。本書は、『グローバリゼーション・パラドクス』以後の世界を展望した最新刊である。 本書によると、米英を中心とした自由主義陣営と中国を中心とした重商主義陣営が相互に共存できる時代がここ数年で終焉したという。先進国においても雇用や輸出が重視され、米国が重商主義に改宗しようとしているのは象徴的だ。 成長の核になる途上国の未来も暗い。グローバリゼーションとテクノロジーの進展は、貧困国に十分な産業化の時間を与えず、「早すぎる脱工業化」が世界を蝕んでいるのだ。 ポピュリズムや「怒りの政治」はこうした事態を栄養源として成長してきた。自由主義と重商主義の攻防にどう向き合うのか? 中道左派はいかに国民の信頼を取り戻すべきなのか? 資本主義を再構築するための新たな提言!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 まるごと一冊、接続法だけの問題集。まずは活用形を確実にマスター、続いて独立文・名詞節・形容詞節・副詞節・命令文まで用法を網羅した練習問題を解いていきます。接続法の使われるシチュエーションが身近な例で具体的に設定されているので、一見難しそうな接続法がどんどん親しいものに。用法ごとにまとまった解説や、巻末の「独立文、副詞節で使われる表現一覧」も便利。初めて触れる人も、勉強したけど苦手な人も、この一冊で接続法はあなたのもの!

-

3.0本書は、単純に「物としてのオーケストラ」の発展の歴史を追うものではない。ハイドンからスクリャービンやヒンデミットまで、オーケストラ音楽の発展に影響のあった大作曲家を例にとり、彼らがオーケストラに何を求め、どのように利用してきたのか、そのためにオーケストラの編成や楽器の使い方がどう変化しているかを見ていくものである。 作曲家は自身の理想の音楽を表現するために、音の強弱の対照や多彩な音色、弦楽器と管楽器の独自のバランスを求め、それはのちにドイツ・フランス・イタリアそれぞれのオーケストラの特徴につながっていく。本書ではオーケストラ音楽の変遷を、その原因や目的という観点から描くかたわら、たとえば啓蒙思想や合理主義がハイドンを通してオーケストラに与えた影響など、社会や時代背景との関係も随所で語られている。著者の言葉を借りれば、「オーケストラの歴史を大局的に眺めてみれば、社会における人間関係の変化や社会的関心の変化をめぐる物語が見えてくる」のである。 『西洋音楽史』がいまなお読み継がれている大評論家パウル・ベッカーが、アメリカ移住後の最晩年に著した幻の一冊、ついに邦訳!

-

-

-

4.5合理的な選択か、大きな間違いか 同調は、人類と同じくらい長い歴史をもつ。エデンの園では、アダムがイヴに追従した。世界のさまざまな大宗教が広まったのは、同調の産物だといえる部分もある。 同調によって暴虐な行為が実現してしまうこともある。ホロコーストは同調がきわめて巨大な力をもつことの証だったと言える。 共産主義の台頭もまた、この力を表わしたものだった。現代のテロリズムは、貧困の産物でもなければ精神疾患や無教育の産物でもない。その大部分は、人が人に与える圧力の産物なのである。 同調に単純な評価を下したところで、まったく意味をなさない。一方では、文明の存立は同調によって支えられている。その反面、同調はおぞましい行為を生み出したり独創的な力を潰したりもする。 本書が強調するのは、同調の力学についてである。 とりわけ息苦しい日本社会では、同調の解明が急務だ。SNSはじめ便利になればなるほど、「空気」の支配は苛烈をきわめている。 ハーバード大学の講義から生まれた、記念碑的著作。

-

-もう一度、生き直すために 人文学は役に立たないと言われて久しい。一方、それぞれの分野では、複雑化と専門化が進行して、一般の読者との距離は開くばかりだ。 私たちはなぜ学ぶのか? そして、どう生きていくのか? いつしか人文学の現場で問われなくなった問いかけに本書は立ち返る。それは単なるアウトリーチや学問の社会的還元ではない。むしろ、学ぶことの本質に関わる。 本書は、高知県立大学文化学部で開講している「米文化・文学論」を書籍化したものである。 思想や文学の根本問題は「自分自身がどう生きるか」にある――ここから本書では、アメリカの「声」に耳をすませる。フランクリン、トマス・ペイン、エマソン、ソロー、ホイットマン、そしてアンダーソン。彼らの声に耳をすませることで、自分の内側にも反響する声を聴き取り、そこから意識的に自身の「ネイチャー(自然・本性)」に基づいた生き方を探っていく。 人間の成熟は、自分の内側にたくさんの人の生、たくさんの人の声を取り込んでいくことであり、多くの声を「聴く」ことで、「いま・ここ」とは別のアナザー・ポシビリティの可能性が見えてくる。

-

-人新世の病と闘う 世界中を覆ったコロナ禍。パンデミックは突然発生したかにみえるが、実はそうでない。 本書によれば、2015年に感染症や熱帯病が増加に転じ始めたという。かつて撲滅したはずの病が、「人新世」という新たな時代のなかで復活しつつあった。その状況下、新型コロナウイルスが世界的に蔓延する事態になったのである。 人間の活動が環境に未曾有の影響を与えるという人新世。戦争と政情不安、難民危機と都市化、貧困の深刻化、気候変動が感染症や熱帯病の温床になっている。 危機を克服する鍵は、意外にも冷戦期に構築された米ソの「ワクチン外交」にある。本書では、対立が激化するなかでもポリオや天然痘を制圧した両国の科学者の姿が活写されている。 しかし、冷戦期とは異なり、「反科学」が大きな足枷になっている。途上国だけでなく、いやむしろ先進国においてワクチンの接種をはじめ科学的知見を拒絶する動きが巨大メディア帝国を通じてばらまかれているのだ。 人新世に迫りくる多種多様な感染症との闘いにいかに向き合うべきなのか? 世界的権威による処方箋!

-

3.0学派の「壁」を越える、初めての知的冒険 現代経済学への批判が絶えない。日本の大学では、標準的な履修コース(ミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学)が普及しているが、学生の間からは数式やグラフばかりで学習する意味を見出せないとの声をよく聞く。「経済学は役に立たない」と切り捨てるビジネスパーソンも少なくない。 経済学とはどんな学問で、根底にはどんな考え方があるのか? 経済学の「前提」をよく理解せずに教科書や入門書を手に取り、経済学を学ぶ意義が分からないまま、消化不良を起こしてしまう人が多いようだ。 そこで、本書では主流派と異端派の諸学説の原典や基本的な考え方を網羅し、経済学という学問の本質を掘り下げたうえで、経済学との付き合い方を提言する。 著者は日本経済新聞で、日本銀行や大蔵省をはじめとした経済官庁や銀行などさまざまな業界を取材する一方、岩井克人『経済学の宇宙』を手掛けるなど、ジャーナリズムとアカデミズムを自由に行き来してきた、経済論壇では稀有の存在だ。正統派と異端派の学派の壁を軽やかに飛び越え、一冊で経済学のすべてを描き切った渾身の経済学案内。

-

4.4「高貴な人々」のイメージ・誤解・実情 イギリスの20世紀以前の小説や演劇には、アッパー・クラス(貴族だけでなく、ジェントリと呼ばれる地主を含む)の人物が必ずと言ってよいほど出てくる。それは、彼らが政治だけでなく、文化の形成にも大きな役割を占めているからである。イギリスの国民性とされるもの、たとえば冷静さも、もとはアッパー・クラスのものだという。 彼らは、長男がすべて受け継ぐ相続制度によって爵位と土地を守ってきた。一方でこの制度は、相続する長男にも、もらえるものがはるかに少ない次男以下にとっても、それぞれに苦労をもたらした。そしてそうした苦労が、しばしば文学や芝居のテーマともなってきた。 では、アッパー・クラスの人々は、イギリス国内でどういうイメージをもたれ、その裏側にはどういう苦労や事情があったのか? 財産を維持する手段としての結婚、知的でないと言われてきた彼らの教育、次男以下の職業事情、そして奇人伝説の裏話までを、本書は文学や著名な人々の例を通して、背景事情とともに読み解いていく。人気のweb連載に大幅加筆のうえ、イギリス人ですらしばしば間違える、貴族の称号の複雑なシステムの一覧表を収録。

-

3.0コーランにもとづく、「服従」しないための療法。 フェミニストでありながら、イスラムのスカーフを被ること─。これは、スカーフを女性差別の象徴としてみなす西洋のフェミニストたちに理解されにくく、議論の的となってきました。でも、それが、ナディア・エル・ブガの流儀です。宗教に敬虔であることとフェミニストであることは、矛盾しません。 イスラムというと女性蔑視の因習的な宗教という先入観や、テロと短絡的に結びつける傾向もあるでしょう。そんな誤解や偏見は、イスラム法を学んで、モスクで講和を行なう専門知識をそなえたナディアが、丁寧にときほぐします。 この本は、イスラムの聖典をひもときながら男女平等を説き、セクシュアリテの封印を解く、フランスで人気の性科学医(セクソローグ)による自伝的エッセイです。 セックスやジェンダーに悩むひとに、コーランにもとづく、「服従」しないための療法を! 診療室をおとずれる多様性をかかえた患者の生に寄りそってきた著者ならではのアドバイスや語り口は、どれも魅力的で、イスラム文化のみならず性教育に関心を持つ読者にも有意義。日本の読者へのメッセージ「コロナ禍を経て、伝えたいこと。」も収録。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 誰かに何かを説明することは、語彙や表現の引出しをステップアップさせる絶好のチャンスです。実際にフランス語で案内するという機会は、それほど多くないかもしれませんが、日本が舞台であれば、さまざまな場面をイメージできることでしょう。自分が案内したい場所、紹介したいことを想定し、この本のフレーズを当てはめながら、臨機応変なフランス語力を身につけましょう。音声は音声アプリでお聞きいただけます。★音声アプリ無料ダウンロード

-

-トランプとトランプ主義を可能にしたものは何なのか? 米国のトランプ政権下で進んだ民主政治の衰退と権威主義の台頭、イギリスのジョンソン首相とブレグジット、ポーランドの「法と正義」のカチンスキ、ハンガリーの「フィデス」のオルバーンといった元首の登場、ドイツ・フランス・スペインにおける極右政党の躍進……これらは同じ時代の土壌から生まれたものだと理解できるが、この世界的な現象の根底には何があるのか? 本書は、『グラーグ:ソ連集中収容所の歴史』で〈ピュリツァー賞〉を受賞した歴史家・ジャーナリストが、かつて交流があった「リベラル派」の人々の変貌ぶりに驚き、何が彼らを変えてしまったのかを起点に論考する、思索的エッセイだ。ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』を現代世界にあてはめて「民主政治の危機の根源」を考察し、「わたしたちはすでに民主政治の黄昏を生きている可能性がある」と警鐘を鳴らす。欧米における「権威主義の誘惑」は、むろん鏡像として、日本の現状を見ることもできる。 本書は『ワシントン・ポスト』『フィナンシャル・タイムズ』の「年間最優秀書籍」に選出された。特別寄稿「日本語版への序文」を掲載する。

-

3.0「近代化」と「豊かさ」をめぐる思索 「日本資本主義」という〈問題〉がかつて存在した―。 明治以降の日本社会は、マルクスが捉えた資本主義の発展図式と異なるのではないか。もしそうだとしたら、日本社会はどのような資本主義社会であり、現状、どの段階にあるのか。 こうした論点をめぐり1920年代から30年代にかけて「日本資本主義論争」が起こる。さらにこの論争は、封建社会から資本主義社会への移行の問題として「大塚史学」に引き継がれる。 そして戦後社会科学は、この日本資本主義論争と大塚史学を揺籃に歩み始める。 そこで追求されたのは、日本資本主義の構造把握を通じた「近代化」と「豊かさ」の実現である。もちろん、どちらも戦時下の「生産力」の増強という要請の変奏曲でもある。 本書では、内田義彦、大河内一男、高島善哉、小林昇、水田洋、伊東光晴という戦後経済学の巨人に即して、日本資本主義がいかに捉えられたかを解明する試みである。 それは同時に「戦後」とはどんな時代だったかを明らかにすることでもある。日本資本主義が問われなくなったとき、戦後が終わったとも言いうるからだ。社会科学が輝いた時代へ赴く、渾身の書下ろし。

-

5.0英語力を鍛えつつ、経済学を究める ◆英語力×経済学=教養!◆ 一昔前までは、どこの大学にも原書講読の授業があり、しかもそれは全体のカリキュラムのなかでもかなり重要な位置を占めていた。そこでは、サムエルソンの教科書やケインズ『一般理論』、ヒックス『価値と資本』などを原典で読むことが推奨されていた。もちろん、現在でも、原書講読に当たる授業はある。しかし、その比重は、語学教育が「聞く」「話す」方向へシフトしていった時代の流れを反映して、ずいぶん落ちてきた。 他方、大学生やビジネスパーソンのあいだで往年の受験参考書、原仙作『英文標準問題精講』(中原道喜補訂、旺文社、初版1933年)が人気を集めているという。「使えるエイゴ、話せるエイゴ」に回収されない英語熱はいまだに、いやかえって強まっている。 こうした要請に応えるのが本書といえる。本書は、英語力を鍛えながら、経済学を学ぶという、大学の原書講読を書籍化したものである。古典派からケインズ革命を扱った第一弾に続き、ハイエク、ポランニー、シュンペーター、サムエルソン、フリードマン、ガルブレイスらの文章を味わう。英語原典で触れることで、読者は奥深い社会科学の森に足を踏み入れる。知的刺激を覚醒させる一冊。

-

4.21991年のソ連崩壊後、ユーラシア大陸の中央に位置するカザフスタンは、独立国家の建設、計画経済から市場経済への移行という、大きな変化を潜り抜けてきた。その過程で、国のありかたや人びとの生活はどのような変化を遂げてきたのだろうか。 豊富な資源をもとに経済発展を続けるカザフスタンは、いまや新興国のなかでも優等生の一国に数えられる。 独立前からカザフ人のあいだにみられる特徴のひとつに「コネ」がある。そして、市場経済移行後に生活のなかに蔓延しているのが、このコネクションを活用して流れる「賄賂」である。経済発展がこれまでの人びとの関係性を変え、社会に大きなひずみが生じているのだ。 本書は、市場経済下、警察、教育、医療、ビジネス活動など、あらゆる側面に浸透している「賄賂」を切り口に現在のカザフスタンをみていく。賄賂は多かれ少なかれ世界中の国々でみられる現象だが、独立後のカザフスタンは、それが深刻な社会問題を生み出している典型的な国のひとつである。 ここから見えてくるのは、人びとの価値観の変容だけでなく、ほんとうの「豊かさ」を支える社会経済システムとはどのようなものかという問題だ。豊かさを追い求めた、この30年の軌跡。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 オノマトペ(擬声語・擬態語)が目立って多いのが韓国語。「トゥグンドゥグン」(どきどき)のように日本語に置き換えてわかるものがある一方、「オスンドスン」(仲むつまじいようす)となるとお手上げ。学習語彙からは除外されることも多く、漢字語のように音の対応から類推することもできない未知の領域。本書では300語を60の場面に分けて絵を添えて違いがわかるようにしました。基本例文を収録したダウンロード音声でにぎやかな音も楽しむことができます。★音声無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 せっかく勉強したのだから、フランス語で伝えてみたい! この本に出ている例を土台にして、身近なことからどんどん話してみましょう。ひとつひとつのセンテンスは短くてOK。大切なのは、センテンスをつなぐテクニック、説明を組み立てる力と、ほんの少しの勇気です。「つなぐことばと表現」の引出しを準備しておけば、自信になります。相手の反応を見ながらやりとりをする「ストラテジー」も意識しましょう。音源がついていますので、リスニングの練習にもなります。★音声無料ダウンロード

-

-我が国の人口減少は深刻な局面を迎えつつある。2008年に過去最高の1億2800万人を記録して以降、大都市を中心に高齢化が急ピッチで進んでいるのだ。総務省の研究会で人口減少が「内政上の危機」とされたのは記憶に新しい。 危機感を抱いているのは中央だけではない。税収や住民サービスに甚大な影響を受ける地方もこの問題にどう対処するのか、当然、大きな関心をもっている。残された時間に何ができるのか、地方自治体の思いは切実である。 本書は、この人口減少という問題に対して、小樽商科大学の教授陣と小樽市の職員が本格的にタッグを組んで、原因の究明と解決策の模索を行った、他に例を見ない試みである。 小樽市は、明治以降、北海道の玄関口として栄えたが、樺太の喪失や鰊の不漁などを受けて衰退の一途を辿るようになる。人口は1964年の20万人をピークに減少に転じ、現在は11万人にまで減ったが、ここ最近は毎年2000人ペースで人口が減るという異常事態に直面している。 本書はこうした問題に対して社会科学的分析と提言を行う。地方創生の掛け声やインバウンドの熱狂のなかで見過ごされている問題はなにか。そもそも都市とは何なのか。全国の市町村を勇気付ける報告。

-

-刊行されるや、黄色いベスト運動に揺れるフランスにおいてAmazonの経済エッセイ部門で第1位獲得! フランスを代表する経済学者が、1968年5月革命以後の「世界史の構造」を総括! 新たな人文知のため、デジタル社会における「経済成長」の真実に迫る。 68年の学生運動は何だったのか、70年代に左派が過激化したのはなぜか。工業化社会からサービス社会に移行した80年代の保守革命を経て、90年代のIT革命により実現された21世紀のソーシャル・ネットワーク──SNSが「68年」の理想を体現しつつ社会を分断するのはなぜか。 アーレントが分析したナチス台頭時の群衆と現在の大衆を弁別した上で、著者は、リベラル左派エリート層にも「労働のない労働者の社会」にも警鐘を鳴らす。 ポピュリストはなぜ台頭するのか、GAFAとはどう付き合うべきか。AI革命で人間の仕事はどうなる? マルクスをはじめフーラスティエやクルーグマンやセンら経済学者、ラカンやドゥルーズ=ガタリら思想家のみならず、『ホモ・デウス』、ネットフリックスや2ちゃんねるまで目配りよく援用し、iPhone世代の将来を左右する問題を考察。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 アジアとヨーロッパにまたがるトルコは、古くから東西文明の十字路と呼ばれてきました。キリスト教とイスラム教の文化が入り混じるイスタンブル、エフェスの遺跡にトプカプ宮殿、カッパドキアの奇岩地帯にパムッカレの石灰棚……じつに見所だらけの人気観光地でもあります。 そんなトルコの言葉は、ローマ字表記で発音もわりと簡単、文の作り方は日本語に似ているとか。おしゃべり好きで人懐こいトルコの人たちに、ぜひトルコ語で話しかけてみてください。★音声アプリ無料ダウンロード

-

5.0

-

4.3

-

4.2インド人作家による驚愕と新発見の滞在記 本書は、2016年から20年まで東京に居を構えたインド人ジャーナリストの日本滞在記である。著者はインドを代表する英字紙『ヒンドゥー』の元北京支局長で、EU代表部に勤める夫と2人の息子とともに初めて来日。4年近くに及んだ滞日生活でインドでは考えられないような日常に目を瞠り、自身の知的好奇心をフルに発揮して多くの日本人や在住外国人と意見を交わした。生活習慣の違いから日本語習得の難しさ、俳句や金継ぎなどの伝統文化、政治・社会問題まで多岐にわたるテーマについての興味深い考察が本書には詰まっている。 外国人による日本論や日本滞在記は数多あるが、そのなかで本書を際立たせているのは何と言ってもインド人ならではの着眼点である。「中村屋のボース」とカレーの伝播、東京裁判のパル判事に対する評価、ボリウッド映画の日本への浸透、インド人コミュニティと政治・社会参加の問題など、「インドと日本」に関わる多様なトピックが俎上に乗せられている。 ジャーナリストならではの鋭い洞察に母親としての視点を交え、自身の発見や驚きがユーモアあふれる文体で綴られたユニークな作品である。

-

-すべてを変えた戦争の全体像 500万人が犠牲になったナポレオン戦争は、軍事的天才ナポレオンに焦点を当てて、これまで革命対旧体制という図式で描かれるのが普通だった。 一方では、革命理念の伝道と対抗勢力のナショナリズムの覚醒というイデオロギー的観点、他方では、ナポレオンの神がかり的な作戦能力に着目した軍事史的な観点が基調で、なぜこの戦争がかくも膨大な犠牲を出しつつも、収束しなかったのかという根本的な問題については、等閑に付されていた。 本書では、ナポレオン戦争を、先行するフランス革命戦争と統一的に把握するという視点を打ち出し(両戦争を「フランス戦争」と呼ぶ)、18世紀というより長期のスパンで戦争の意味について考える。こうした視座は、ナポレオンの呪縛からこの戦争を解き放つことを意味する。 また、最新の知見を動員して、この戦争が初めての「世界大戦」であり、「総力戦」であったことを明らかにする。苛烈な戦闘は、いつしか敵と味方という観念を溶解させ、犠牲者の国籍も、兵士なのか民間人なのかもはっきりしない、戦争の無差別的な性格が眼前に立ち現れる。現代の起原としてのナポレオン戦争へ。

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 近年、日本に暮らすベトナムの人が増え、ベトナム語に触れる機会も増えています。これを機にベトナム語を学んでみませんか。 最初は文字、発音から。会話文をもとに文法を解説、練習問題を重ねて、最後は短い読み物に挑戦します。単語リスト付なので、まずは辞書なしで大丈夫。ホテルや買い物で使う表現を収録した「表現力アップ」は、旅行会話にも役立ちます。★音声アプリ無料ダウンロード

-

4.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 人類史上初の国際語であり、現代においても西洋の文化の礎となっているラテン語。フランス語・イタリア語・スペイン語などはここから派生し、英語にも多大な影響を与えています。少し難しそうな印象もある言語ですが、日常的な会話文からラテン語の文法を学べる本書は、最初の一歩を踏み出すのに最適です。市場で買い物をしたり、公衆浴場に誘ったり、凱旋式や闘技場などのイベントに行ったり、古代ローマの情景が音声つきで蘇ります。ラテン名言集も収録。★音声アプリ無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【この電子書籍は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きい画面の端末で読むことに適しています。】 学習が進んでくると、文法も次第に込み入ったものになり、消化不良になりがち。本書では、ハングル検定試験の4級から準2級に該当する82の文法項目を絵や表を用いて簡潔に説明し、豊富な練習問題で無理なく身につけていくことができるよう構成してあります。さらに、類似表現の使い分けや、日本語とのズレなどについては直感的に分かるように工夫された29の「お悩み解決コーナー」でモヤモヤがスッキリと腑に落ちます。

-

4.3東京裁判以来、日本では、張作霖爆殺事件に関する膨大かつ詳細な調査・研究が積み重ねられてきた。しかし、満洲(現・中国東北部)に生まれ、清朝末期から中華民国初期の軍閥の時代を生きた人間としての張作霖の全体像は、ほとんど知られていない。 本書は、基本史料はもとより、改革開放後、とりわけ2000年以降に公開された史書、報道、論文の類に依拠し、張作霖の生い立ちから爆殺に至る軌跡を再構築したものである。草莽から身を起こした張作霖は、けた違いの器量によって乱世を駆け上がっていく。匪賊を斃し、モンゴル兵と死闘を演じ、常勝を誇る大軍閥と激突、革命軍にも白旗を掲げることはなかった。満洲を勢力圏とする日本に対しては、その力を利用しながら、傀儡の道を選ぶことなく、最後は日本軍に殺された。 側近や仇敵らのサイドストーリー、日本側の思惑などを盛り込んで、張作霖の人物像と時代の空気を重層的に描くと同時に、激動する近代中国の実像に迫り、遠くない未来に奈落が待ち受けている日本の運命を浮き彫りにする力作である。『覇王と革命』(小社刊)で軍閥混戦の時代を描いた著者が満を持して放つ本格評伝!

-

-実存主義哲学者としてはもちろん「左翼」の精神的支柱として有名な著者による、待望の新刊。サルトルが1961年の12月にローマのグラムシ研究所で行なった講演(「マルクス主義と主体性」)がついに刊行された。フランス語では長らく未刊であったが、講演のみならず、その後の討議録もあわせて収録(フレドリック・ジェイムソンによる巻末の解説も秀逸)。サルトルは、1940年代の後半に『存在と無』にもとづいて具体的倫理学を構想したものの、頓挫し、その草稿は『倫理学ノート』の形で残された。一方、1960年に刊行された『弁証法的理性批判』第一巻における歴史や社会に関する基礎的考察を経て、1960年代に入って構想されたのが「第二の倫理学」であり、『主体性とは何か』は、その序論部分に相当するものといえる。マルクス主義においては客観性が重視され、主体性が蔑ろにされがちだが、各人の行為において重要なのは「主体性の問題」であるというのがサルトルの基本的スタンスであり、本書では、仮想敵としてルカーチをとりあげてゆく――。マルクス主義哲学からバタイユやドゥルーズの問題系へとつながる、主体性をめぐる幻の講演録!

-

3.0SNS依存社会で数値化される「個性」 「AIは絵を描いたり音楽をつくったりできるが、自分の生成したものが美しいかどうかは判断できない。判断できるのは、感情を持つ人間だけだ。」(本書より) ハイパー資本主義における、SNS依存社会で数値化される「個性」とは? 本書は、DXとともに「自己同一性」の揺らぎが認められる時代、デジタルには生成しえない「感情」の重要性を説く──より創造的に、対話するために。 デジタルトランスフォーメーションにともなう経済社会は、人類史上においてまさに前例のない暮らしであり、水平的かつ世俗的であろうとする社会だ。しかし、「現実の世界」は変調をきたしている。SNSでは、「ネットの向こうに生身の人間がいる」ことを忘れさせるまでに分断や憎悪が煽られる。では、どうすればいいのか。 フランスを代表する経済学者が、デジタル消費社会における人類の生き方をめぐり、クリアな視座を提供。専門の経済学はもちろん、脳科学、哲学、文学、人類学など人文学の最新研究も適宜ダイジェスト紹介しつつ、来たるべき「文明」を展望するベストセラー・エッセイ。

-

-陶磁器からAⅠまで イノベーションとは何か? それがなぜ私たちに大きな影響を与えるのか? イノベーションはどのようにして起こり、何によって、誰によって促進され、どのように追求され組織化され、そしてプラスであれマイナスであれ、その結果は何であるのか? 本書は、イノベーションについて過去から得られる最良の洞察とイノベーションの今日的な性質を多様な角度から論じ、さらに、未来においてイノベーションがどのようになるのかを考察する。 もちろん、これまでイノベーションをめぐってはさまざまな切り口から、多くの議論がなされてきた。本書は、過去150年に加速度的に起きた世界の変化をイノベーションから説明しているのが最大の特長だ。 とくにウェッジウッドについて、米国ではイノベーションや組織化の観点から言及されるが、日本でイノベーションを語る際に、シュンペーター以前のこの人物に言及することはあまりない。 他方、より多くのイノベーションがトップダウンよりはボトムアップで出現するという点で、包摂的になっているという近年の変容にも注目している。陶磁器の製造からAⅠまで世界を変えた発想の根源へ!

-

-夢を幻視する「レクイエム」 「能はアレルゲンフリーの演劇だと、わたしは思っている。それだから、わたしは能に惹かれている。」(本書「前口上」より) 能のフォーマットを応用し、ついえた「夢」を幻視する、レクイエムとしての音楽劇――岡田利規による「能楽集」の全貌が、ついに明らかに! 東京オリンピック2020招致のため、2012年に新国立競技場の設計者としてコンペで選ばれた天才建築家ザハ・ハディド。その圧倒的な造形のビジョンを白紙撤回され、その後ほどなく没した彼女をシテとして描く「挫波」。夢のエネルギー計画のため、1985年の着工以来一兆円を超す巨額の資金が投じられたものの、一度も正式稼動することなく、廃炉の道をたどる高速増殖炉もんじゅについて謡う「敦賀」。 表題作二曲のほか、夢幻能と間狂言に今日的なキャラクター(六本木駅に現れる金融トレーダーの幽霊、都庁前駅に現れるフェミニズムの幽霊、『ハムレット』のせりふを覚える舞台女優)を登場させ、資本主義に飲み込まれている現代日本の姿を描いた「NŌ THEATER」とともに、演劇論(「幽霊はアレルギー症状を引き起こさない」、「能は世界を刷新する」)を併録する。

-

4.0世界を震撼させた超リアル日本語の「吸引力」 「本書に収められた四篇の戯曲は、そのうち三つはドイツ語への、残る一つはノルウェー語への翻訳によって(ついでに言えば、わたし自身の演出によって)初演されたものです。」(本書「あとがき」より) * * * 80歳を超えた父親と、引きこもりの50代の娘、40代の息子が同居している家族。そして、この家族の停滞しつづける風景を長年見つめてきた掃除機。社会と折り合いのつかない家族が、鋭い筆致とユーモアで描かれてゆく──。 掃除機の目線で引きこもりの家族の情景を描いた「掃除機」は、ドイツ演劇界において高い評価を獲得し、ベルリン演劇祭テアタートレッフェンの「注目すべき10作品」に選出。 表題作のほか、同じく海外の劇場のために書き下ろされた戯曲(「ノー・セックス」「ドーナ(ッ)ツ」「部屋の中の鯨」)全4作品を同時収録。 世界を震撼させた、超リアル日本語の「吸引力」。読売文学賞・三島由紀夫賞受賞作家による待望の新刊! 表題作は、本谷有希子の演出により日本(語)初演。

-

3.0何が前例なきことなのか? 過去数十年で最も景気が良い時に政権与党が敗北する。すべての政党がエリートを攻撃する選挙運動を展開し、選挙前よりもエリート主義的な議会が誕生する――。 最近の政治は筋が通らないことばかりだ。いったい何が起きていて、それはなぜ起きているのか。本書は、手垢のつくほど語られてきた民主主義の危機について比較分析から迫る試みだ。 徹底的に歴史とデータを洗う中で、前例なき事態がいくつか見えてくる。 ひとつは、幾多もの戦争や経済危機があったにもかかわらず、過去200年の歴史で30年間にわたって平均所得が減少したことは一度もなかったということだ。これは文明的な規模での変容と言える。 もうひとつは、伝統的な政党制の崩壊であり、弱い政党による激しい党派性だ。 ポピュリストの不満がいくら正当化されるといっても、一時しのぎにすぎない。私たちは依然として他の誰かに支配されなければならず、自分が好まない政策や法律に従わなければならないという避けがたい事実にぶつかる。「何が起こり、何が起こりえないのか」について世界的権威が掘り下げた結論!

-

4.0鉄道から近代日本を眺める 近畿日本鉄道は都市間連絡や参詣、観光、信者輸送などさまざまな性格をもつ路線を抱え、約500キロの路線網を誇る大私鉄である。生駒トンネル建設で起きた事故、近鉄最大のターミナル・大阪阿部野橋駅の経緯などを振り返るとともに、吉野を目指し、また伊勢神宮への延伸を実現していった歴史を繙いていく。 南海電気鉄道は現存する日本最古の私鉄である。大阪南部から和歌山にかけての良質な木材はよく知られていたが、海路での運搬方法は気象状況に左右されやすく、また高野山を目指す多くの参詣者や観光客のためにも鉄道敷設が強く求められた。 南海の競合線JR阪和線は当初、阪和電気鉄道という私鉄で、その運転速度は戦前定期列車の国内スピード記録をもつ。これに対して、南海は昭和11年に「わが国で初めて冷房電車運転」を行なう。冷房車が大手私鉄の通勤列車に本格的に浸透するのは昭和50年代以降である。 昭和12年、日中戦争が始まると、贅沢な冷房は停止を余儀なくされる。私鉄の歴史は近代日本の歩みそのものとも言える。鉄道会社職員や沿線住民の声と当時の地図から「鉄道王国」日本の姿を浮かび上がらせていく。カラー地図多数。

-

5.0新しいライフスタイルの誕生 日本初のインターアーバン(都市間高速鉄道)として知られる阪神電気鉄道は、1時間は待たねばならない官営鉄道に対し、住宅地にこまめに駅を設置し、運賃を安くすることで、鉄道利用という新たな需要を喚起していく。「たまにはおめかしして大阪や神戸へお買い物」というライフスタイルがこのころ生まれた。 阪急電鉄は、専務・小林一三のもと、温泉や少女歌劇、遊園地などとともに、沿線の住宅地開発に力を入れる。また、ターミナルデパートの建設などの取り組みで、阪神との熾烈な乗客獲得合戦を繰り広げていく。 大大阪市誕生で東京市を抜き、日本一の大都市となったこの地は、沿線人口急増に苦しんでいた。そのようななか京阪電気鉄道は大阪・天満橋と京都・五条をノンストップで結ぶ、日本最初の急行運転をおこなう。一両編成運転が当たり前の時代に二両連結の申請をし、複々線化を実行に移すなど、将来を見据えた大胆な先行投資で当局を驚かせた。 関東の私鉄をはじめ、日本全国の鉄道に多大な影響を及ぼしたこの3社の歩みを、鉄道や軌道に関する公文書と各時代の地形図を合わせて眺めることで、近代日本の姿がはっきりと浮かび上がる。掲載地図はすべてフルカラー。

-

3.0「裏切られた」という感情の淵源を探る旅 グローバリズムが進展し、経済格差が急速に広がるなか、各地でナショナリズムの胎動が表面化し、事象として現れ始めている。本書は、EU離脱で揺れた英国を舞台に、世界の政治を駆動する大きな潮流となったナショナリズムの発露を現場から報告する試みである。 著者は毎日新聞の前欧州総局長。場末のパブで飲んでいる労働者・移民からケンブリッジの研究者や閣僚経験者に至るまで、取材対象は実に多彩だ。こうした人びとの意見を聞き、彼らと対話を重ねる著者の取材ぶりと、さまざまな文献にあたって検証する様子を追体験することで、英国理解が徐々に深まっていく。加えて、英国の政治が具体的にどのように運営されているかや、世論の動向をつぶさに追っているため、賛成・反対の揺れ具合が手に取るようにわかる。 「ブレグジット以前」と「ブレグジット以後」の二部構成で、EUに「裏切られた」という庶民の声、イングランドに「裏切られた」と感じるスコットランドなど、ネイションに息づく思いや歴史観を描きながら、EUを「裏切った」英国のナショナリズムの動態を、多方面にわたるインタビューと精緻な歴史検証で描いた渾身のルポ。

-

3.0生粋の東京人による「東京物語」 藝能評論の第一人者が、演劇鑑賞団体「都民劇場」の会報誌に連載した「當世藝能見聞録」(2015~2021年)をまとめたのが本書である。 会報誌の性格上、実際の舞台を見ての劇評ではなく、これから観劇する会員に対し、作品や舞台にまつわるさまざまなエピソードを、著者ならではの視点で紹介していくのが最大の特色となっている。 例えば泉鏡花『婦系図』の稿では、湯島境内の場に出てくる声色(こわいろ)屋を基に、今や絶滅したともいえる藝能の系譜を辿っていく。声色は古川ロッパの造語になる声帯模写にとって代わられた流しの放浪藝で、歌舞伎など人気役者の台詞まわしを巧みに真似てみせた。森鷗外の『雁』にも、薄幸のお玉が高利貸の妾になる見合いの席で、階下で流す声色屋が描かれていることを、著者はさらりと付け加える。 「その作品の評価という批評本来の意義からできるだけ距離をとり、作品から連想されたところの恣意に委ねた個人体験による心情などを」述べるという著者の姿勢に、舞台というものの奥行きがいかに深いか、読者は肌身で感じ取りながら、名随筆を満喫することができる。

-

-何度も繰り返し味わう原典講読 1日1文で100日完成! 受験参考書のノリで経済学と英語をマスターしよう! 白水社ではこれまで、根井雅弘『英語原典で読む経済学史』、同『英語原典で読む現代経済学』をはじめとして、英語の訳読をしつつ、経済学の理解を深めるシリーズを刊行してきた。 ここには、語学教育が「聞く」「話す」方向へシフトしたことへの危機感があった。 他方、大学生やビジネスパーソンのあいだで往年の受験参考書、原仙作『英文標準問題精講』(中原道喜補訂、旺文社、初版1933年)が人気を集めているという。 「使えるエイゴ、話せるエイゴ」に回収されない英語熱はいまだに、いやかえって強まっている。 本書は、往年のベストセラーである岩田一男『英語・一日一言』(祥伝社、1970年)をヒントに、その経済学版を目指して書き下ろされた。 「一日一文で百日完成!」をコンセプトに、経済学説史上の名文を味わい尽くし、暗唱できるまでを目的とした決定版精選である。 苦しいときも辛いときも、この本の珠玉の英文があなたを助ける。きっと!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会話+文法、入門書の決定版がパワーアップ イギリス英語は、英国内のみならず、ヨーロッパ諸国、南アジアやオセアニア、旧アフリカ植民地で使われています。アメリカ英語とは綴り字、語彙、文法などが若干違いますが、英文学や英国映画などを通じ、イギリス英語に親しみをもつ人は少なくありません。英国には壮大な自然と多彩な文化があふれています。パンケーキの日、スコットランド名物のハギスやブラックバン、ロンドンでのショッピング、タリスリン鉄道─言葉とともに英国の香りを楽しんでみませんか?★音声アプリ無料ダウンロード

-

-迫りくる中国の影に台湾はどう向き合っているのか? 中国の大国化とその興隆はアジアのみならず世界に対して多大なインパクトを与えている。 なかでも台湾は、中国が「台湾統一」を国家目標に掲げているという特異な事情もあり、中国による経済活動や文化社会交流を通じた政治的取り込みの影響をきわめて強く受けている。 本書では、台湾の日常生活のいたるところに現れていながら、その実態が捉えがたい中国の影響力を「チャイナ・ファクター」として析出、社会科学の視点で事態を初めて理解する試みである。 大国が軍事力などによらず影響力を行使するありかたは従来、ソフト・パワーと言われてきた。しかし、中国による「統一戦線工作」を通じた影響力行使はよりいっそう苛酷である。 本書においては、中国人観光客の台湾来訪、中国企業による投資、マスメディア、教科書、民間宗教といったさまざまな領域での中国の影響力について事例研究を行い、その構図を解明していく。 他方、一連の過程には台湾側からの強い抵抗と反作用があることも分かっている。 われわれは迫りくる中国の影に果たしていかに立ち向かうのか。日本でも必読の書!

-

-社会科学からみた「福祉国家」 工業化された世界で、公的支出のかなりの部分を吸収する高度な福祉国家装置を持ち合わせていない国家は存在しない。 他方、福祉国家は多様な形態を取り、給付の手広さや手厚さには幅がある。 それゆえ、福祉国家の存在はあらゆる先進社会の特徴であるにもかかわらず、その全容は判然としない。 これに加えて、財源や税金をめぐり常に政治的に争点化されているため、左右両極でその像が大きく引き裂かれている。 本書は、救貧法の時代からポスト工業社会までの歴史を辿り、その多様な形態(社会民主主義的レジーム・保守主義的レジーム・自由主義的レジーム)をまず確認する。その上で給付のあり方(社会保険・社会扶助・ソーシャルワークなど)をおさえるのが特長だ。 そこで浮かび上がるのは、福祉国家が貧困層より中間層を優遇するシステムであるということである。 この点は、福祉国家が猛攻撃を受けたサッチャーとレーガンの「ニューライトの時代」も変わらなかったという。「ウェルフェア」から「ワークフェア」へ、福祉国家はいかに変容するのか? 入門書の決定版!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会話+文法、入門書の決定版がパワーアップ インドは多言語国家です。その中で第一の公用語ヒンディー語は、世界的に見ても有数の母語話者を抱える大言語で、系統としてはヨーロッパの言語と祖先を共通にすることが知られています。デーヴァナーガリー文字と言われる固有の文字は、その優雅な字形がなじみにくいかもしれませんが、子音文字と母音記号からなる合理的なシステムです。語順は意外にも日本語とあまりかわりません。南アジアの多彩な言語の世界の入口としても重要。★音声アプリ無料ダウンロード

-

4.5「戦争前夜」の危うい均衡? アメリカのペンス副大統領による「新冷戦」演説(2018年10月)は世界中に衝撃を与えた。この演説が重要なのは、トランプ大統領の対中スタンスにとどまらず、米国全体の不満を代弁したからである。 この流れは、米中貿易戦争やコロナ禍を経て、いっそう強化されている。ポンペオ国務長官が20年7月、これまでの対中関与政策を全面否定し、「新冷戦」演説からさらに踏み込んだ発言を行ったのは記憶に新しい。 「戦争前夜」(グレアム・アリソン)とも形容される米中関係が時代の基調となるのは間違いない。他方、「大国の論理」という眼鏡だけでは現状を大きく見誤るだろう。安易な陰謀論や中国脅威論はその産物であるが、いつも現実はより複雑である。 本書は、北東アジアという観点から中国外交を再検証する試みである。この地平から眺めると、「新冷戦」は全く異なる相貌を帯びてくる。 「一帯一路」でロシアの顔をうかがい、北朝鮮を制御できず、安倍外交を警戒する中国の姿がそこに浮かぶ。緊迫する中台関係も「翻弄されたのは中国か台湾か」見極めが難しい。アジア経済研究所による、覇権争いの「罠」に陥らないための最新の分析。

-

-デジタル・レーニン主義の可能性 「なぜ中国語を第二外国語として選んだのか、中国研究を行う意味は何か」 1958年の勤評闘争のさなか、のちに国会に突入して亡くなる樺美智子が著者にこう質した。 スターリン批判の衝撃を受けて、一国社会主義革命ではなく「世界革命」が時代の旗幟になっていた時代である。若き著者は「世界革命」には馴染めず、「日中戦後処理」に傾く。そうした見方を教えてくれたのが石橋湛山だった。東洋経済の記者となり、湛山の謦咳に接して、著者の中国観の骨格が形作られた。 中国衰退論から中国脅威論まで、勃興する隣国に対する眼差しはどこか歪んでいる。たしかに社会主義中国には首肯しがたい出来事が多い。 一方、「改革開放」へ舵を切り、世界第二の経済大国となった中国が眼前に屹立している。単に経済だけでなく、QRコード、5G、量子はじめ、中国は科学技術の最先端国でもある。そしてそれは政治面では〈デジタル・レーニン主義〉の相貌を持って現れつつある。 パクス・シニカの時代をいかに乗り越えていくか? その先にあるものは何か? 透徹した眼差しで未来を捉えた新たな社会主義論!

-

3.7「革新」的経済学の全貌 MMT(現代貨幣理論)が現代経済学のパラダイム・シフトを推し進める状況下、その鍵を握る重要人物としてハイマン・ミンスキーへの注目がかつてないほど高まっている。 ミンスキーと言えば、これまで「金融不安定性仮説」を中心に理解されてきた。先の金融危機でも「ミンスキー・モーメント」ないし「ミンスキー・クライシス」という言葉が金融関係者の間で囁かれた。 ミンスキー自身、金融的ケインジアンと呼ばれることを好んだものの、それは壮大なミンスキー理論の一端にすぎない。本書では、ミンスキーを「不均衡」「不安定性」という観点から読み解く。 とりわけ「安定性が不安定性を生み出す(Stability is destabilizing)」という彼自身が残した印象的な言葉を繰り返し省みる。これにより、「均衡」をベースに構築された正統派経済学に対する「異端派」としてのミンスキーの立ち位置が鮮やかに浮かび上がる。 さらに、従来、全く見落とされてきた「最後の雇い手」という、貧困と失業に対するミンスキーのアプローチを本書ではしっかりと位置付けている。ミンスキーの弟子かつMMTの旗手がその源流に向かった最良の入門!

-

3.7SNSが政治を溶かす 民主主義の危機――。こう言われて何が思い浮かぶだろうか? ファシズム、暴力、そして世界大戦の夜明け……もし、こうした1930年代の光景が浮かんできたなら、それこそ危険な兆候だ(苦笑)。 本書によれば、1930年代が再現されることはまずない。過去のある時代が衝撃的だからと言って、それに固執しすぎると、より重要な他の時代の教訓を見逃すことになる。 もし、いまの危機と似ている時代があるとするなら、それは1890年代だ。貧富の差が拡大、ドレフュス事件はじめ陰謀論が跋扈し、ポピュリズムが生まれたあの時代である。このときは革新主義と世界大戦で危機を乗り越えたが、現在その選択肢はない。 本書では、クーデタ・大惨事・テクノロジーという観点から民主主義の崩壊をシミュレートする。そこにトランプはいない。中国の権威主義体制も民主主義を覆すには至らない。 では何が脅威なのか? 「トランプは登場したが、いずれ退場していく。ザッカーバーグは居続ける。これが民主主義の未来である」。ケンブリッジ大学政治学教授が描く、異色のデモクラシー論!

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 会話+文法、入門書の決定版がパワーアップ アラビア語は中東・北アフリカを中心とする20以上の国と地域で使われ、イスラームの聖典クルアーンの言語としてとても大きな役割を果たしました。奥深いアラビア語の世界に、まずは魅力的な文字と音から親しみませんか。文字、発音から始めて会話文をもとに文法を解説、練習問題を重ねて最後は短い読み物に挑戦します。スピーチやメッセージカードに使える表現も収録。★音声アプリ無料ダウンロード

-

-※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 話す・書く・聞く・読む・文法の全技能を鍛える、新たな言語学習のスタンダード(ヨーロッパ言語共通参照枠)準拠。 【読む】 短い記事や私信、広告、メニューなどが読める。 【書く】 簡単なメモを書いたり、個人的な手紙を書ける。 【聞く】 日常会話が聞き取れ、短いアナウンスの大意がわかる。 【話す】 身近なことについて簡単な表現でやりとりできる。 ひとつの表現パターンをさまざまな形式で反復練習していきます。全14ユニット。 ★音声無料ダウンロード

-

-1989年に起きた一連の出来事が、急速に歪められ、忘却されつつある。その中心にあるのが六四・天安門事件である。 従来、「民主化の第三の波」(ハンチントン)や「国家超越的な共同社会」(M・ウォルツァー)への動きと理解されてきた〈一九八九〉は、いつのまにか「新自由主義革命」として矮小化されつつある。「民主化」ではなく「新自由主義」の確立がこの画期を特徴づけるというのだ。 果たしてそうなのだろうか――。本書はこの疑問から出発している。 「新自由主義革命」と事態を捉えた場合、30年後に緊迫化した香港情勢はどう理解すればいいのだろうか。また「紅い帝国」(李偉東)として世界に君臨しつつある習近平体制と民主化という視角なしに果たして対峙できるのか。 本書は、アンドリュー・ネイサン、胡平、王丹、張博樹、李偉東、矢吹晋、石井知章、及川淳子という、これ以上望めない世界的権威が六四と一九八九という歴史的事件に挑んだ。 その中核にあるのは、危機に瀕しているデモクラシーと市民社会の擁護である。過去のものとして暴力的に忘却されつつある両者をいかに恢復するか。その答えが六四・天安門事件にあるのだ。現代のはじまりとしての一九八九へ。

-

-「脱成長」を掲げる論調が顕著になってきた。背景にあるのは、所得格差の拡大や高齢化はじめ、社会構造の根本的な変化である。 加えて、これ以上グローバリゼーションを推し進めるべきではないという不満もあちこちで聞こえてくる。ブレグジットとトランプ誕生はその象徴的な出来事だった。 しかし、問題の本質は「脱成長」やグローバル化にあるのだろうか。これが本書の出発点である。 『援助じゃアフリカは発展しない』(東洋経済新報社)で一世を風靡し、「世界で最も影響力のある100人」にも選ばれた著者によると、リベラル・デモクラシーの凋落と権威主義国家の台頭にこそ、事態を見極める糸口がある。 中国はじめ権威主義国家の経済成長が顕著であるのに対し、欧米の民主主義国は苦境に喘いでいる。途上国は欧米ではなく中国をモデルに経済運営するようになった。 それでは中国のように欧米も民主主義を打ち捨てて権威主義国家化すればいいのか。もちろん、そうではない。デモクラシーが経済成長を取り戻すこと。ここに本書の大きな力点が置かれる。政治・経済・社会を覆う「短期志向」からの脱却が成長の鍵を握っている。

-

5.0※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 歌うような響きが美しいスウェーデン語。英語やドイツ語と親戚ですが、動詞の形はどの人称でも変わらず、名詞の性は共性・中性の2つです。高福祉国・環境先進国として有名なスウェーデンは、コーヒータイムのフィーカやインテリアのIKEAなど、文化面も知られるようになってきました。本書でもザリガニパーティで乾杯したり、夏至祭でダンスを見たり。あなたも主人公と一緒にスウェーデンへ留学した気分になって、楽しくスウェーデン語を学びましょう。★音声アプリ無料ダウンロード

![Eメールのフランス語[増補版]:書類の書き方文例つき](https://res.booklive.jp/444662/001/thumbnail/S.jpg)

![15日間フランス文法おさらい帳[改訂版]](https://res.booklive.jp/820681/001/thumbnail/S.jpg)

![[新版] 馬車が買いたい!](https://res.booklive.jp/230271/001/thumbnail/S.jpg)