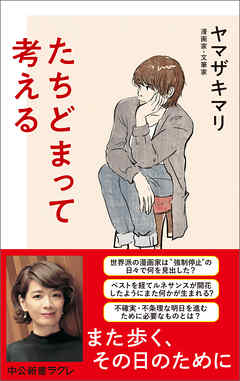

あらすじ

パンデミックを前にあらゆるものが停滞し、動きを止めた世界。17歳でイタリアに渡り、キューバ、ブラジル、アメリカと、世界を渡り歩いてきた漫画家・ヤマザキマリさんにとって、これほど長い期間、家に閉じこもって自分や社会と向き合った経験はありませんでした。でもそこで深く深く考えた結果、「今たちどまることが、実は私たちには必要だったのかもしれない」という想いにたどり着いています。この先世界は、日本はどう変わる? 黒死病からルネサンスが開花したように、また新しい何かが生まれるのか? 混とんとする毎日のなか、それでも力強く生きていくために必要なものとは? 自分の頭で考え、自分の足でボーダーを超えて。さあ、あなただけの人生を進め!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

コロナ禍始まってまもなくの行動がままならない時のヤマザキさんの視点がすごい。

俯瞰して状況をみていて、毎日ただ感染者の増加データに日々震え、感染者の増減に一喜一憂していた自分とは大きな違いを感じた。

ヤマザキさんは日伊両方での生活をしているのもあり、イタリアで感染が爆発的に増えた一方で、日本の感染が抑えられていたことの背景に文化的慣習や過去の歴史に照らし合わせているところが納得できた。

空気を読む民族と読まないで、とことん自分の意見をぶつけ合い納得するまで話し合う民族。相反するような民族性の違いについて語られる点が興味深く心に刺さった。

色々と国の歴史や文化、風習なども織り交ぜヤマザキさんは分析されている。

空気を読むというこの日本独特の言い回しの風習は美徳とも捉えていたが、それが今の日本では様々なひずみや弊害を生んでいるような気がする。

政府の曖昧な自己責任回避、色んなことを曖昧にぼかしてしまっていることにも、それを「仕方ない」で諦めたりする自分を含めた国民にも危機感を覚えた。

実はコロナウイルスのパンデミックでは色んなお国事情や考え方が垣間見えたはずなのだ。

ニュースを見たり新聞も読んでいたが、与えられる情報をただ飲み込むだけで、考えたり疑問を持ったりしていなかった自分に気付かされた。

Posted by ブクログ

たちどまって考える

著:ヤマザキ マリ

中公新書ラクレ 699

問題提起の書、おもしろかった

バンデミックを通じて、ヤマザキ氏が感じた、日本とイタリアを中心とする欧米との文化や習慣の違いを記したのが本書かと思います。

いまさらながら、日本人とは、自分の考えを、言語化するのが苦手な民族であり、悪い意味で人からの指示待ちの民族だとも考えてしまいます。

著者のいうように、バンデミックという転機は、自らを、たちどまって改めて見直すために、天が与えて機会ではないかとも思ってしまいます。

気になったのは、以下です。

・大概、何が起きるのか、わからない波乱万丈の人生を歩んできた私です

世のなかは思い通りにならないことのほうが多くて当然だと思って生きていますから、このバンデミックに際しても大きな動揺に苛まれることはほかの方たちよりは少なかったと思います。

■たちどまった私と見えてきた世界

・とにかく、命さえあれば復興はできる。歴史もそれを証明している

・人の命は神から預かった尊いものであり、自死は、決してあってはいけない罪深きことと教えられます

・危機を感じたとき、人はどうしても利他性を失います

そして、集団としての力よりも、個人的な力で生き延びようとする力が働く

その後に淘汰され、生き延びる力の高い人たちが集まり、次には、「群れをなそう」と集団を形成していきます

・イタリアを含む欧州の人々にとっては、物事に対して、「疑念」をもつことがデフォルトです

何事もまず疑う それは、彼らの文化的な思考力であり、生存のための知恵でもあるのです

・これも私の推測でありますが、日本の感染率が他国と比べて本当に抑えらえているのだとしたら、人との接触が少ないことや、夫婦間でも不必要にベタベタしない、親子でも頻繁に抱き合ったり、頬にキスをしないといった、日本人の常日頃の生活習慣が、少なからず関係しているのではないでしょうか

・虚勢や虚栄の甲冑を身に纏う権力者とは違い、謙虚な親族のおばさんという体のメルケルが「あなた」という二人称を使って、国民に呼びかけたことは印象的でした

・政治家たちがもつ言葉の力 その背景には、弁論力こそ民主主義の軸と捉える古代ギリシア・ローマから続く教育が揺るぎなく根付いていると感じさせられます

・熟考の末に、紡ぎ出された言葉は、小手先だけでまとめられた美辞麗句とは説得力のレベルが違います

「開かれた民主主義に必要なのは、政治的決断を透明にして説明することと、その行動の根拠を伝え、理解をを得ようとすることです」

・責任がもてるということは、自分の決断に自信がもてるまで念入りに考えるということです

・古代のことだから人として遅れている、ととらえるのは大間違いです

人間は時空を超えて人としての可否を生む出してきたことが、古代史を考察しているとはっきりわかってきます

・望む、望まないとは関係なく、バンデミックという時代を生きることになった私たちは、少したちどまって、これまで見過ごしてきた物事を落ち着いて考え、またじっくりと、それまでとは違った角度からも見つめ直す

そんなタイミングにいるのではないかと思っています

■パンデミックとイタリアの事情

・ローマ帝国を滅ぼした疫病の記録

AD165 アントニヌスの疫病 天然痘の可能性が高い

AD250 キプリアヌスの疫病 天然痘

・疫病のような目に見えないものについては、言葉として残らない性質が日本の歴史にはある

言葉で書き記されなければ、その記憶は風化しやすい、そこで得た教訓も人々の中にはとどまりにくい

・そもそもキューバは、先端医療の水準がとても高く、予防医療という側面でも効果的な結果を出している、知られざる医療大国なのです

・留学のきっかけにもなった、マルコじいさんに、「人間は謙虚でなければいけない」ということを何度も説教されました 「その虚勢は、おまえが弱いからだ、甲冑を着て大きくみせているだけなんだ」

・良く考え、良くしゃべる人は、傷つく頻度もそれだけ増えますが、それだけ自分という人間を日々懸命に耕しているという姿勢を表すものでもあります

・この民主主義は、導入されている国によってその性質が大きく違う、一概に比較できるものではない

■たちどまって考えたこと

・人間にとって最終的に頼りになるのは、自分自身以外にありません

だからこそ、自らを見据え、鍛え、「頼りがいのある自分」を私たちはつくっていかなければならない

・日本のカフカと目される安倍公房は、私が10代から敬愛する作家の一人です

・文化の熟成がそれだけ進んだのは、戦時下で見て経験した現実を、同じ問いを繰り返すように自分のなかでなんども考え、咀嚼し、作品として昇華した人がいたからです

・手塚治虫、彼も不条理な時代を全身全霊で経験した、とてつもない知の巨人です

・自分の辞書を分厚くすること、つまりボキャブラリーを増やして知識や教養を深めることは、会話や議論を豊にするだけでなく、視野を広げ、思考力や想像力をもたくましくし、ひいては生きる力そのものを強くするということです

・今のアイドルたちは、一様にグループ編成となっていますが、昭和のアイドルは、たった一人で人前に立ち、自分の歌唱力だけで歌うことが求められていた時代です

・うちの母も戦前、裕福な家庭で育った深窓のお嬢様でしたが、戦争でいきなり何もかも失ったんです

あまりに理不尽な環境の変化ですが、当時の人は大なり小なりそのような経験をして、「人生は思い通りにならない」という洗礼を浴びたのです

しかも自然災害のような天災ではなく、人間が起こした戦争という、非常に不条理な事態によって、それが引き起こされた

だれかの指図で命の選択がなされ、何も悪いことをしていなくても、「おまえは死んでいい」と人々は一方的にジャッジされてしまったのです

■パンデミックと日本の事情

・日本ではそもそも民主的なリーダが求められているのか、という側面です

・日本人は開国以来「果たして他国から自分たちはどうみられているか」ということをやたら気にし続けてきたように感じます

・今も八百万の神やシャーマニズムを潜在意識に置く日本人の精神風土には、もしかして、卑弥呼のようなシャーマンをリーダーにした社会システムがいちばん馴染みやすいんじゃないだろうか、という気さえしてきてしまいます

・しかも日本の天皇は近代まで「現人神」として神さまの子孫とされてきました

実際、皇室行事の「新嘗祭」は神事ですが、ヨーロッパ人の感覚などからすると、そんな神秘的な行事を、先進国である日本が国として今も続いていることはなかなか理解しがたいようです

・日本のような世間体の戒律が厳しく、空気を読む必然性が高い国だと、普段言いたいことをなかなか言語化できない

・「漫画家がこんなところに出てきて、偉そうなことをじゃべるな」

「漫画家は漫画だけ書いてりゃいいんだよ」

・ドナルドキーン 「日本の人は、私がいかに日本を愛しているかを語ったときしか、耳を傾けてくれません」

■また歩く、その日のために

・ここまで書いてきて感じるのは、日本はもしかすると、成熟すること自体に興味がない国なのかもしれない

目次

はじめに

第1章 たちどまった私と見えてきた世界

第2章 パンデミックとイタリアの事情

第3章 たちどまって考えたこと

第4章 パンデミックと日本の事情

第5章 また歩く、その日のために

おわりに

ISBN:9784121506993

出版社:中央公論新社

判型:新書

ページ数:256ページ

定価:840円(本体)

発売日:2020年09月10日初版

発売日:2020年09月30日再版

Posted by ブクログ

コロナ禍におけるイタリアと日本の考え方の違いについて主に書かれていた。心の奥の方では分かっていたけどあえて触れてこなかった日本人の特性のような部分をズバズバと話していた。日本人の性格を批判されているようにも感じたが、その通りだと感じることが多かった。ただ、これで悲観的になるのではなくいろんな国の特性を理解してみようと思える内容だった。

Posted by ブクログ

『テルマエ・ロマエ』の作家さんでメディア等に露出もあるので強めの印象があります。

コロナ禍で今までの価値観が揺らぐ中、ヤマザキさんの力強い言葉が胸に刺さります。

【人はどうも信じることを美徳とし、疑いは良くないこととして解釈する傾向がある。たしかに信じるほうが、疑いを抱くよりは楽だし、裏切られた場合もその責任を信じた相手に負わせればいい。疑いという想像力には、それなりのエネルギーを要します。怠惰な人にとっては「信用」のほうがはるかに気楽でしょう。しかし、この「疑念」こそが社会の質を高め、栄養素の多い社会環境をつくり上げていくきっかけとなるのではないかと感じます。】

【「難しい問題を前にすると思考停止に陥る」というのも日本でよく聞く話です。でもこれだけ西洋の影響を受け、日常にもそれが浸透してしまった今は、もうそんなことを言っている場合ではないと思います。メディアの誰かの発信する言葉に「そうそう、これが自分の言いたかったこと!」とうなずくのではなく、自分の頭で考える訓練をしていかなければ、かつての世界大戦前のように、誰かの思想や思念に洗脳されてしまいかねません。】

Posted by ブクログ

イタリアに家族がいて、日本人とはなんなのか、よく存じ上げているヤマザキマリさんの、パンデミックで立ち止まってしまったなか、日本人とはなんなのか、考察をしている。

たしかに、日本には、明治維新後に入り込んできた、西洋式の民主主義が、まだ馴染んでないのかもしれない。

良い悪いは別にして、日本人の考え方や精神性をよく理解し、世界のなかの日本として振る舞う必要があるだろう。

Posted by ブクログ

「命さえあれば復興はできる。歴史もそれを証明している」敬虔なクリスチャン思想のあるイタリアの考え方と、世間体ベースの日本の考え方。パンデミックの始まりと、その後のことを考えると海外での大都市ロックダウンの様子は報道されてもその背景にある宗教に根付く思想の影響などは言及されていなかった。日常的に海外文化と日本文化の混ざる生活をしている筆者ならではの、民族思想的な考察が面白かった。

Posted by ブクログ

大好きなヤマザキマリさん♡

カッコいい!

ますます好きになりました。

紹介されていた映画や本、ヤマザキさんの視点を踏まえて、もう一度観たり読んだりしてみようと思います。

Posted by ブクログ

コロナ禍を機に書かれたようだが、小康状態の今読んでもなかなか興味深い話題がいくつかあった。

欧米人の倫理観は「聖書」が土台となっているが、日本人のそれは「社会」と「世間体」。「聖書」は変わらないが、「社会」と「世間体」は変化していくな…と自分の中で納得。

ヨーロッパが長い年月をかけて培ってきた「民主主義」を日本がそのまま取り入れても浸透するのはなかなか難しい、というのも、「民主主義」はそもそも一人一人が参加することで成り立っているのに、日本人にはむしろ「待ち」の姿勢で生きているからだ、との指摘。

自分自身、政治のみならず、さまざまな人間関係においても「待つ」だけになっていないだろうか?今からでも遅くない。アグレッシブに生きていきたいと思った。

Posted by ブクログ

考えるにも土台が必要だと感じました。様々な経験と知識、知性がなければ、状況を客観的に比較したり俯瞰して分析できない。独りよがりの考えに固執してしまう。不安に対処するにも同じことが言えると思います。コロナの時、自分は何をしていたか?韓国ドラマを見るためにネトフリに登録したことを思い出し、今更ですが、今後は読書の時間をもっと増やすと決めました。

Posted by ブクログ

ヤマザキマリさんがコロナ禍にたちどまって考えたことが書かれた本。

コロナ禍での日本と他国のトップの対応や国民性など冷静な分析ぐなされている。

ヤマザキさんの考え方自体は、他の本でも書かれているが、ブレないところが好き。

「人生とは思い通りにならないもの、どんなことでも起こり得るもの」という考えは、コロナ禍を経験して多くの人が感じたことだと思うが、これを忘れずにいれば、これからも大抵のことは乗り越えられそうな気がする。

Posted by ブクログ

リコーダーの「タイタニック」のテーマ曲の動画、チラッと見たような気もするけど、じっくり見た(聞いた)のは初めてで大爆笑した。何か辛いことがあった時はまた見たい。教えてくれてありがとう。

何度も「人生は思い通りにならない」ということが書かれているのが印象的だった。歳を重ねた今、本当にそう思う。「どんなことでも起こり得る」。「しかし、落ち込み続けることは最終的に時間の無駄であり、なんの解決にも結びつかない」。

「人生とは目的と計画をもってその通りになるよう全うするのが良い」とまではっきりしたものを持っていたわけではないのだが、「様々な事情でそうならなかったときに、大変な思いをすることに」なった。

「猜疑心」を日本人は持たなすぎる、というのも繰り返し書かれていた。

「ある意味で自分以外の何かに責任を丸投げできる『信頼』に比べ、『疑い』には大いなる想像力と知性、そして自分の考えをメンテナンスする責任が問われます」。

おっしゃる通りだと思った。「信頼」する方が頭的に楽なのだ。芦田愛菜ちゃんも「信じる」について鋭く指摘していたが、「信じる」ということはある意味、脳を甘やかす怠慢だということでもあるのだろう。

Posted by ブクログ

ヤマザキマリさん、イタリアを含め様々な国に行き、経験を積まれて、世の中を俯瞰的に見れる人なんだなぁということがわかった。

日本という国が民主主義を育める土壌を持っているのか、という問いが全編通して練り込まれた話だった思う。私としては、主張のできない、空気を読む、リーダーが決めたことに反対しない、そういう国民性を持った日本人が民主主義を発展させられるか、民主主義の強みを活かした国営ができるかと言われたら、無理だよなぁと思うし、そもそも民主主義的な政治運営が戦後続いてるか?と言われると、それすらもノーだと思う。むしろ政治そのものへの議論が全くされない義務教育でどうやって民主主義を育むんだろう…?

日本人は為政者が舵を取る国という船に乗って、その人が指し示す方向が正しかろうが正しくなかろうが、「もうすぐ転覆しちゃうねー」「まぁ誰か助かるでしょう」「そしたらその人がきっとなんとかするよ」「そうだね」っていいながら船室で花札をしているような暢気な国民なんじゃないかと思ってる。

Posted by ブクログ

新書大賞2021でランキング入りしていた中から気になったのでお取り寄せ。それまでイタリアと日本を行ったり来たりしていたヤマザキマリさんが、コロナ禍になり、イタリアの家族と離れて日本で暮らし、たちどまって考えた話。

ああ、2年前ってこうだったなぁと思ったり。コロナが発生して3年目でもロックダウンで同じようなことをまだしているよとかも思ったり。

立ち止まって考えるのと同時に、イタリアの視点で日本を見るという比較文化人類学的な側面も。

ジャパンミラクルだったのか、ゼロコロナ政策の中国にいると、何が良かったのか、よく分からなくなる。

Posted by ブクログ

コロナ禍になった時の日本と海外の違いを、歴史的な点と現在の実際の生活の違いから分析、まとめられていて面白く読めた。ネガティブな点ではなく、どちらの生活も知るからこその違いが感じられて良かった。

Posted by ブクログ

面白く読めました。

日本の現状が俯瞰して読める

これからもっと本や映画を観たいと思った。

とても勉強になる一冊でした

山崎マリさんの本もっと読みたい

リアルタイムの本なので、次作を期待してます

Posted by ブクログ

ヤマザキマリさんは漫画しか読んだことがなかったので、教養の深さに驚きました。また、イタリアと日本の文化の違い等知らない事も多々あり、自分の捉え方を広げていきたいなと思いました。

ヤマザキマリさんの本を他も読んでみたいです。

Posted by ブクログ

コロナ禍で見つめた日本。

ヤマザキマリ氏は漫画家である。海外での暮らしが長く、日本を相対化したコメントをよくテレビなどで聞く。コロナ禍でイタリアの家族と会えなかったり海外に出られなかったりというのは聞いていた。さぞかしストレスが溜まるだろうなぁと思っていた。

この本は2020年に出版された。2020年の8月に書いていたとある。著者はただストレスを溜めていたのではなかった。動けない中で内にこもるというよりは、内を見つめていた。そしてこの本に言語化している。

コロナ禍は海外に行くチャンスも、人と出会って語り合う機会も奪ってしまった。あの最初の頃、やけに本を読む気になったのは、何かを吸い上げて、自分なりにこの経験を語る言葉を得ようと思ったからかもしれない。

コロナ禍の対応に、日本政府はまぁよくやったよとか、日本人は世間体を気にしてルールを徹底しているなぁとは思った。不満がないわけではない。でも不満を言葉にはしない。それが基本的に日本でずっと生きてきた自分の生き方だ。報道の数値に引っかかりがあっても、社会の輪を乱すことはできないから周囲の人と同じようにする。やれと言われればやる。少ない経験なりに、海外ではこうはならないとは思っている。

ちょっとだけ、ほんの少しだけ、自分は「日本」からはみ出ている気もしている。文法より前にとにかくしゃべり出してしまうし、報道は疑ってもいいと思うし、日本型政治には苛立つし。でも異質なものは即排除される社会で、抗い続けるエネルギーが足りていない。だから「いないように生きて」いる。この本の出版から2年が経ち、コロナ政策はますます訳のわからない方向に進んでも、まだ自分は立ち止まっている。

しかしまだ立ち止まっていることを、マイナスには捉えないでいようと思った。まだまだ考えていたい。とにかく歩き出すというのもひとつだけど。いやこの態度は失敗したくない、摩擦を避けたい、「いないように生きていたい」態度なのかもしれない。交流は積極的に。でも自分の内側を見つめて、少しずつでも思うことを言語化していこう。

Posted by ブクログ

ヤマザキマリさんの文体が爽やかで気持ちいい。

今まで当たり前だったものが当たり前でないこと、日常流れていてしまっていったものを、COVID19流行によって立ち止まる機会を得た作者の視点が面白かった。

やはり人は比較をすることで自分についてを再確認する機会を得るのだと思う。

また2つを比べることによって、多数についての視野が広がるのも他を知る良い機会だと思う。

また、体験しなくても知ることができる今だからこそ、経験することの重要性について考えさせられた。

佳作です

読みやすく、わかりやすい、繰り返しの内容もあるが、考えさせてくれる読み物。

慌ただしく、忙しない世の中で、こんな時こそ立ち止まって考えてみることが将来に繋がる。

Posted by ブクログ

パンデミックを前に世の中が動きを止めた頃、ヤマザキマリさんがどんな思いで過ごしたのか。

負を生にする。ペストからルネサンスが開花したように、コロナが逆に何か大きなエネルギーを生むかもしれない。そんな思いが伝わってくる。

ヤマザキマリさんが日本とイタリアで暮らし、たくさんの旅をしてきて、アウェイを味わってからこそ、俯瞰して日本が見える。対応の遅さは責任をとりたくない、周りの状況を確かめてから判断したいという日本人らしさがよく出ている。小さい頃から、先生の前で自分が学習したことを語るイタリアの教育。議論好きで民主主義が定着しているイタリアとの違いに歯痒くなる。自分自身を含めて。

ヤマザキマリさんは、ひとりひとりが、「想像力をもち、あらゆる人の言葉を受け入れて咀嚼し、自分の判断と考えをもつという必要性に迫られている」と語る。

パンデミックの副作用として、群れになりたがる欲求、生き延びようと思う強い意志に加えて、排除したいと欲する衝動が心に発芽しやすいとの指摘も、腑に落ちる。

ヤマザキマリさんは、画廊「ガレリア・ウプパ」でもまれ、無知を自覚し、読書によって知と思考力を鍛えていった。不確かな情報に翻弄されないようにするためにも、読書して鍛えていかないと。

Posted by ブクログ

●「弁証力」というヨーロッパの教養

●言葉の力は「熟考」がもたらす

→日本人には演説が得意なリーダーが少ない。それは、西洋式の民主主義が日本に根付いていない、かつ根付きにくいことに原因があるのではないか。そもそも「和」「空気を読む」ことを重視してきた日本社会においては、言葉を通じて人を動かす必要性も習慣もない。各々が社会の中で学んで、集団を形成してきた経緯もあるため、なかなかリーダーが言葉で示し、煽動していくという形が作りづらい文化なのではないか。

●ローマ帝国を滅ぼした疫病の記憶

●古代ローマ史並みの、家族のドラマ

→イタリアでは感染症の歴史を教育の中で学んでいくが、日本は「形で見える崩壊でなければ史実として残らない」ため、地震や災害と違いパンデミックについて学ぶ機会はあまりない。歴史の中で生き残ってきた経験や、史実をしっかりと学んできた賢者たちは「またか」というスタンスで乗り越えていくことができる。

●「弁証」と「謙虚」の理想像

●弁証力を育む学びのシステム

→民主主義を成立させるためには、参加する国民一人一人が自ら考え、それを言語化する必要がある。利他的で謙虚な人でも、自分の考えを言語化することを求められる。「自らが発した言葉をしっかり反芻し、時には反感や顰蹙を買っても、それを客観的に省みるゆとりをもつ。」

●「自家発電」のススメ

●なぜ日本人の内なる"広辞苑"は薄いのか

→読書や映画鑑賞によって言論のキャパシティを広くし、言語力を豊かにしていかなければ、流言飛語や第三者の言葉にたやすく右往左往させられてしまう。戦時下の日本やナチズム、ファシズムがそうであったように、自分の頭で物事を考えられない国民が構成する社会の行末は、破滅であろう。

●人生は思い通りにならない

→どんな思いがけない展開も、人生を豊かにしてくれる。

●西洋化の歪み

●SNS上に見る凶暴な言葉の刃

●異質な人を排除する脆弱性

●「失敗したくない」という病

●戒律としての世間体

→明治維新、文明開化後に急速に西洋化が進んでしまった結果、「誰でも自由に思ったことを発言するのがデモクラシー」という西洋式の習慣が推奨されるようになってしまった。しかし、日本人の根本にある精神性は変わらない。西洋式民主主義は、果たして日本人に根付くのだろうか。

●日本を見る、日本人を知る

●「いないように生きていきたい」

→「日本はもしかすると、成熟すること自体に興味がない国なのかもしれない」「無邪気で天真爛漫で、時々背伸びを楽しみたいだけの国なのかもしれない」「しかし、主張したり、反論されたり、疑念を抱いたり、といった様々な仕様のコミュニケーションを重ねていかなければ、人として、社会として、また民主主義として成熟はしていかない」

新型コロナウイルスの蔓延により、あらゆる価値観や体制が変化した。この停滞期を機に様々なことに思いを馳せ、タイトルの通り「たちどまって考える」ことが、この不確実な時代を生き抜いていく上で大切なのかもしれない。

Posted by ブクログ

2020年のコロナ禍初期に、著者が考えたことについてのエッセイ。

主に日本とイタリア(及びヨーロッパ)のコロナに対する政策や、人々の行動・反応の違いに焦点が当てられていて興味深い。

日本は民主主義の先進国を標榜しているが、明治維新以降に西洋の政治システムをそのまま模倣したものであって、日本人の元々の性質や精神性にあったものではないのでは、という意見にはなるほどと思った。

民主主義は、日本人の祖先がまだ縄文人だった頃から既にヨーロッパでは始められ、土地や宗教の争いや様々な経験を繰り返して形成されたもの。日本ではまだたったの150年ほどしか経っていない。島国で、独特の信仰や習慣を持っており、密林のなかの孤島のようだった日本に、西洋のシステムをそのまま持ってきたって、それは合うわけが無いよなぁと初めて気付かされた。

自分を主張したり、相手を言い負かしたりすることがあまり良しとされず、言語化も下手、リーダーに対して受け身でいる文化の中では、民主主義は機能しない。ヨーロッパで古代から重要視されていた「弁証力」も、日本ではそんな事はなかった。だから未だに首相演説も紙を見ながら行ったり訴求力がない。

友人同士の会話やSNSなどで政治についてコメントするのがなんだかタブーというか、あまり歓迎されない空気なのはなぜだろう。この空気の存在からして、民主主義が日本で上手くいっていないことの現れであると。

日本の政治に対して常々感じていた違和感や苛立ちは、これが原因だったのかな。

長年運用して合っていないと感じた政治システムはどんどん変えていくべきと思うけれど、今の日本にはそんな柔軟性はないように感じる。まずシステムが社会に合っていないということに気付かないといけないけれど、私もそうだったように気付いている人はあまりいないんじゃないかな…

頑なにならずに、自分たちを客観視して臨機応変に整備していけたら、、、いいなぁ〜、、

Posted by ブクログ

自分が想像していた内容とは少し違っていたけれど、欧州諸国と、日本を対比させたのがすごく面白かったし、学びになった。

やはり、日本は四方を海に囲まれ、欧州諸国のよりも侵略されにくい国。

それこそが、さまざまな日本人気質を産んでいるんだな。。

パンデミックの時に、アマビエが流行った理由も納得。

この科学の世界にいながらも、日本人の中には、妖が疫病をもたらすという、風俗がしっかりと残ってる。

ついでに。西洋のやり方をそのまま踏襲した民主主義が日本で成り立たない理由もしっくりきた。

あれだけ違ったら、そりゃ別物になるよな。。。

知らない、考えたこともなかった世界を知れて面白かった

Posted by ブクログ

西洋の民主主義が日本の体質に合っていないのではというのが腑に落ちた。歴史的背景や文化、国民性など全く違うのだから、同じやり方を真似るのでは無理があるのだ。

考えることを怠っている私には良い刺激になった。

Posted by ブクログ

ヤマザキマリ(1967年~)氏は、東京生まれ、北海道育ちで、イタリア在住の漫画家、随筆家、画家。

私は著者とほぼ同世代で、これまで何となく気にはなりつつも、漫画を含めてその作品を読んだことはなかったのだが、昨年12月にNHK番組「趣味どきっ! 読書の森へ 本の道しるべ」で紹介されたことから、所謂自伝である『国境のない生き方』(2015年)を読んでみたところ、実に刺激的・魅力的な半生を送っていることを知り、本書も新古書店で入手した。

本書は、2020年2~3月に新型コロナウイルスによるパンデミックが始まり、それまでは、日・伊の行き来のほか、世界各地を旅することをライフスタイルにしてきた著者が、日本に留まらざるを得なくなって、「たちどまった」ことで見えてきた景色を綴ったもので、2020年9月に出版された。

書かれているのは、主に、パンデミックという非日常的な事態に直面することによってより鮮明になった、日本(人)とイタリア(人)の考え方、行動の仕方の違いであるが、ひとつひとつの事象は、これまでも様々な日本人論・日本文化論で言われてきたことも多いし、全体のトーンとしては日本に厳しい印象が強いものの、全ての指摘が必ずしも日本(人)の短所ということではない。

ただ、次の3点については、大きな問題であることを私も共有する。

◆自分の辞書を厚くすること、即ち、知識や教養を深めることは、視野を広げ、思考力や想像力を逞しくし、ひいては生きる力そのものを強くする。辞書の情報量が少ないと、先の見通しが立たないパンデミックのような問題が起きたときに、自分で判断することができず、周りにたやすく流されてしまう。にもかかわらず、日本人は個々人が持つ内なる辞書が薄い。

◆現代の日本では、「不条理」、「失敗」、「屈辱」等は、生きていく上で必要のないもの、知らない方がいいものと考えられているが、それでは、人間が本来持っている強さや臨機応変性や適応能力を弱らせていくことになる。最初から人生とは思い通りにならないもの、どんな顛末でもあり得るものと理解していれば、もっと強く、楽に生きていける。

◆日本人は、日本という国がどのような歴史を辿ってきて、どのような特徴を持っているのか、日本人がどのような民族で、どのような性質を持っているのかを、知らなすぎるし、知ろうとさえしていない。それでは国として、民族として、成熟していないと言わざるを得ない。

また、過去数十年の間に、アイドルは松田聖子型からAKB48型へ、漫画のヒーローは「あしたのジョー」型から「ONE PIECE」型へ変わった、つまり、どちらもソロ型からグループ型へ変わったことを指摘し、それは、世の中が責任分散・リスクヘッジを好む風潮に変わったからだと分析しているのは、非常に面白いと思った。

著者は、実に様々な体験をしてきた(これについては『国境のない生き方』に詳しい)ことにより、現在のような考えに至ったのであるし、その著者の感じ方・考え方の全てが正解であるわけでもない。が、一つだけ間違いがないのは、本書のような本を読んで、全てを鵜呑みにするのではなく、自分なりに考えることの大切さであり、著者はそのことをこそ強調しているのだ。

3年に亘るコロナ禍を無駄にしないためにも、自分なりに「たちどまって考える」ためのヒントにしたい一冊である。

(2023年3月了)

Posted by ブクログ

「テルマエ・ロマエ」の原作者という知識だけはあったヤマザキマリさんの本を初めて読みました。

コロナの第1波の最中に書かれたもので、今読むともうだいぶ前のことのような印象です。

共感する部分とそうでない部分が半々ぐらい。

「イタリアの人たちは…」

「日本人は…」

経験に基づくものでしょうが、そんな人ばかりじゃないんじゃない?と思うものも。

強く意見を言う人も、言わない人も、どっちもいていいと、私は思います。

イタリアに以前から中国企業が進出していて、2020年8月の新聞記事に、ミラノの住民登録簿でイタリア姓を中国姓が上回ったと書かれていたことには驚きました。

次の『歩きながら考える』も読んでみたい。

Posted by ブクログ

パンデミックについて、イタリアでの受け止められ方、日本との違い、文化的歴史的背景を踏まえ、どちらがいいとか悪いとかではなく、誠実に書かれていると思った。

人生思い通りにいかないのがデフォルト。

不条理なことあるある。

それらを全部取り除こうとしたら、人間は脆弱になる。

学校や会社、社会がどんどん丁寧になって説明しつくされて、それでもやってくる不条理を私たちは受け止め切れるのかな。

日本人が失敗してはいけないメンタルだというのもわかるし、世間体優位は納得だけど、自分の子がいじめられて帰ってきたら大多数の親が「どうしていじめられるようなことをしたの」と聞く、というのはホントか?と思った。そんな聞き方しないけどなー、最後が決めつけっぽくて残念。

Posted by ブクログ

想像していたより堅い内容だった。コロナからイタリアの国民性、両国の政治、映画の紹介など本自体は薄いけど内容は盛りだくさん。色々考えさせられた。