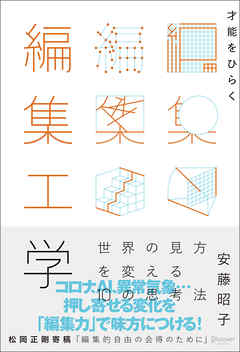

あらすじ

コロナ、AI、異常気象……

押し寄せる変化を「編集力」で味方につける!

「編集」という言葉から、何を思い浮かべるでしょうか?

雑誌・書籍の編集や映像の編集のような、何かしらのメディア情報を取り扱う職業的な技能をイメージされるかもしれません。

ここでは、「編集」という言葉をうんと広い意味で捉えます。

そもそもわたしたちは、ありとあらゆる「情報」に囲まれて生活しています。

起きた時の体の感じ、外の天気、出かけるまでの持ち時間、テレビから流れるニュース、朝食のメニュー、クローゼットの服と今日のコーディネート、

いずれも「情報」であり、そういった雑多な情報をのべつ幕なしに「編集」しながら生きています。

ここで言う「編集」とは、こうした「情報」に関わるあらゆる営みのことを指すものです。

本書で考える「編集力」は、明日の仕事や暮らしに役立つ技能、という範囲にとどまるものではありません。

この世界のいたるところにある編集の営みを思い、新たなものの見方やそこにある方法を発見していくことを通して、ひとりひとりの中に思い思いに引き出されていくまだ見ぬ潜在力こそが、本書で取り扱いたい編集力です。

生命活動のOS(オペレーションシステム)とも言える広義の「編集力」を、「方法」として工学的に読み解くことで、人間が携えるべき基本的な能力の仕組みを明らかにし、改めて装填し直していく。

「編集」を「工学」することによって、あるいは「工学」を「編集」することをもってして、相互作用する複雑な世界の中で、人間に本来備わる力が生き生きと立ち上がっていくことを、「編集工学」は目指しています。

そして、この「人間に本来備わる力」というのは、その現れ方がひとそれぞれに違うはずです。おそらくこれを、「才能」というのだと思います。

才能の「才」は、古くは「ざえ」とも読み、石や木などの素材に備わる資質のことを言いました。それを引き出すはたらきが「能」です。

「才」は素材の側にあり、「能」は職人の腕にある。才能とは、引き出す側と引き出される側の相互作用の中にあらわれてくるものであるようです。

内側にある「才」をいかに引き出せるか。自分個人だけでなく、他者の「才」やチームの「才」、場の「才」ということもあるでしょう。

素材の内側と外側を自由に行き来する「能」としての、しなやかな編集力が必要です。

自分の内側に眠る「才」の声を聞き取り、編集力という「能」をもって表にあらわす。そこに関与するさまざまな方法をエンジニアリングしたものが、「編集工学」であるとも言えます。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

・編集の基本は「情報は多面的である」ということ。

・イノベーションには5つのタイプがある。

1 新しい生産物の創出

2 新しい生産方法の導入

3 新しい市場の開拓

4 新しい資源の獲得

5 新しい組織の実現

・フレームからフレームに思考を飛び移らせるのは「アナロジー」の働き以外にない。

・連想と要約。

・連想と要約は同時にはできない。

・アナロジーは「あなた」が問われる。

自分自身が問われることへの抵抗感を外す。

・質のいい仮説は、明るい胸騒ぎや波紋を呼ぶ。

・アブダクションはもっと強力な飛躍を行う。直接観察することが不可能な、超越的な何かを導き出すこともできる。たとえばリンゴが落ちるのを見て「すべての物体は(地球に向けて)落ちる」と推論するのは帰納。「すべての物体同士には互いに引きつけ合う力(引力)が働く」と推論するのがアブダクション。

・アブダクションの例

天王星の異常な運動という変則性(驚くべき事実)に対し、天王星の外側に未知の天体が存在するのではないかと仮説を立てた

その仮説が真ならば、未知の天体の軌道はどうなるかを計算し、その位置を予測した

ベルリン天文台のガレが、予測に基づいて実際に観測を行った結果、海王星が発見された

・アブダクションは

1 「驚くべき事実C」が観察される。

2 しかし「説明仮説H」が真であれば「C」は当然の事柄だろう。

3 よって、「H」が真であると考えるべき理由がある。

例えば、

ある内陸地で魚の化石がたくさん発見されました...

1 おや?なんでこんな所に魚の化石が?

2 この一帯の陸地はかつて海だったと考えれば、魚の化石があるのも頷ける。

3 そうか、このあたりは昔は海だったのか。

・出来のいい仮説の条件。

1 もっともらしさ

2 検証可能性

3 取り扱い単純性

4 思考の経済性

・さらに、一度に複数の突破口を空けうる可能性を持っているもの。

・自分好みの情報を大量に摂取できる現代は、擬似的な環世界が強固になりすぎてしまう時代。

・アナロジー、アブダクション、アフォーダンス。これらは3Aと呼ばれ、編集工学では重宝されている。

・そもそもに立ち返るアプローチは、「目線を上げる」「足元を掘り下げる」がある。

・略図的原型には3タイプある。

ステレオタイプ→特定の何かや誰かに代表されるもの

プロトタイプ→一般的な概念によって示されるもの

アーキタイプ→文化や文脈のおくに秘められたもの

・まず、

世界の側にある意味「アフォーダンス」と、

誰の中にもある連想力「アナロジー」と、

何かにピンとくるあの感じ「アブダクション」に目を向けること。

その上で、ステレオタイプをかき分けて、さまざまなアーキタイプに出会い直し、大いなる時の流れの一点にすぎない「自分」という不確かな存在を感じ直す。

そうして緩んだ隙間から、まだ見ぬ力がきっと新芽のように顔を出す。

・らしさを抽出する装置としてのミメロギア。

・ないことで何かを出現させる、「引き算」の方法論は、日本の強力なイノベーション。

・物語の情報フォーマット

1 ワールドモデル

2 ストーリー

3 シーン

4 キャラクター

5 ナレーター

・物語母型「英雄伝説」

セパレーション→イニシエーション→リターン

例 スター・ウォーズ、桃太郎

・助詞を変えてみることで、情報の引き出しを増やせる。

・情報の地と図

マグカップの例

店にあると商品

倉庫にあると在庫

地を切り替えることで図の情報を増やせる。

「〜にとっての」「〜における」

・連想は地の転換。要約は図を絞り込む。

・イメージやアイデアは、無意識のうちに何かによって引き出されているものがほとんど。

「引き出される状態」を意図的につくる。それが「型」によって可能になる。

「型」が思考をアフォードする。

・であれば、三点思考という思考法が思考をアフォードする。

・アーキタイプ連想法

1 あるテーマのアーキタイプを考える

2 アーキタイプから連想を広げる

3 アーキタイプの連想とテーマを照合する

4 テーマの不足や可能性を発見する

・見立ての技法

→遠くから持って行く。

・開け伏せ具合

→好奇心を触発する

人の記憶領域の、ウチソトが混ざり合う踊り場を利用する。

・ヒーローズジャーニー

「物語」というほうほうはか、自分と世界をどう見るかという、時間軸を伴った情報編集に大変有効。

何より、心情や感情など、言葉を超えた情報を人と共有することができるのも、物語の大きな効能だ。

・「物語という方法」は、編集力を総動員して取り組む情報様式。

・ひとは「物語回路」を持っている。

Posted by ブクログ

ロジカルシンキングやアイデア思考、哲学など発想法をまさに工学にして再利用できるようにした本。松岡正剛の本は私の勉強不足で理解しにくかったが、こちらはわかりやすい。

ビジネスパーソン一般に向けているが、編集とした段階で文章などのコンテンツ関連のものをイメージさせられるので、サブタイトルは才能をひらくだが、メインタイトルをなんたら思考法などした方が良かったかもしれないと感じた。

Posted by ブクログ

物事の捉え方のメソッドとその練習の方法が書かれている。

どのように思考するかを眺めて、選び取る力が付けば、きっとよりよくものごとを考えられるようになると思う。

Posted by ブクログ

編集力を養いたいと思い読んだ。すべての物はすでにあるので、どのように編集するかが自分の視点の独創性になる。1回の耳読だと咀嚼できず、演習を一つ一つやって身につけようと思う。

Posted by ブクログ

博覧強記の著述家にして、空前絶後の読書ナビゲーションサイト「千夜千冊」を運営する松岡正剛さん。本書は松岡さんが提唱する編集工学のノウハウを紹介するものである。著者は松岡さんの弟子であり、編集工学研究所の専務取締役の安藤昭子さん。

「編集」というと書籍や映像制作が思い浮かぶが、編集工学ではそれを「情報に関わるあらゆる営み」と定義する。そう考えると世の中は複雑な情報の総体であり、編集力は、仕事はもちろん、日々の暮らしのあらゆる側面で求められる能力である。それら相互作用する複雑さを扱う技術として「工学」を編集と掛け合わせた造語が「編集工学」である。

まず、印象的なフレーズとして、松岡さんの「情報の海に句読点を打つ」という言葉が紹介される。それは後に紹介されるアナロジーにもつながる例えである。本書で語られるのは、本来は多面的な情報を、世に蔓延するステレオタイプに捉われず、いかに区切るか、どう編集し直すか、である。

そして、そのための武器として、アナロジー、アブダクション、アフォーダンスの視点が紹介され、物事のアーキタイプにまで潜り込むことの大切さが説かれる。実践的なワークもある。

ビジネスよりの書き方がされているが、非常にわかりやすく、デザインも秀逸である。編集工学の一旦を見た気がした。より深く知るにはイシス編集学校に入学するしかないのだろう。

かつて松岡さんが企画した丸の内のブックストア、松丸本舗で受けた衝撃を思い出した。今なお更新され続ける「松岡正剛の千夜千冊」は巨大な知の存在に圧倒される。はるかに高い頂きである。

Posted by ブクログ

まず編集という言葉について、自分が持っていた概念とは随分異なっていた。もともと持っていたイメージは、書籍や映像を切り取りまとめる様な編集であったが、ここでの編集はもっと広く、情報全般を包含している。それは生命活動や世界のあらゆる関係も含んでいるという理解。

そういうと、あまりにも壮大な話になるのであるが、本書ではより具体的に編集工学の方法が紹介されており、凝り固まった考え方を解き放って、いかに新しく世界を見るか、その見方について知ることができる。

とにかく知識を頭に入れていかなければ、と思いながら入れても今ひとつ自分自身の身になっていなかったり、そもそもの好奇心が薄れてきていると感じている状況にあって、非常に惹かれる内容であった。

おそらくここで紹介されている10のメソッドは編集工学の入り口であり、超基礎なのだろうが、それだけでもこれまでの視点を変えてくれた気がする。

それ以上は、編集工学研究所と関わりを持つことで得られるのだろうが、まずはここで紹介されている内容をもっと噛み砕いて体感として身につけたい。

Posted by ブクログ

才能とは、引き出す側と引き出される側の相互作用の中にあらわれてくるもの

スキーマ「情報を処理するために使われる知識の基本的なまとまり」+フレーム「ある概念を理解するために必要となるような背景にある知識構造」

BPTモデル=基点となるAの知識(Base)が理解の対象となる(Target)の理解が転用されることを写像(Mapping)と言い、さらにBaseとTargetの間を動くプロフィール(Profile)とし、この3点を動かす方法

Posted by ブクログ

ものごとの捉え方や考える方法の手がかりを10のメソッドに詰め込んだ欲張りな本。

アナロジーやアブダクション、アフォーダンス、などなど知っておいて損はないものばかりなので、編集だけでなく考える力、発想する力をつけたい人は読んでみたらいいかも。

Posted by ブクログ

3A

アナロジー…類推・連想。関係発見の原動力

アブダクション…推論・あてずっぽう。思い切った仮説にジャンプする

アフォーダンス…環境が動物に与え提供している意味や価値。世界と自分の関係を柔らかく捉え直す

Posted by ブクログ

松岡正剛氏が打ち立てた「編集工学」を一度フラットに分解し、まさに工学と言えるような、編集という構築していく作業工程ををわかりやすく解説した良書。

Posted by ブクログ

・プライベートで私有される知覚と違って、アフォーダンスは公共アクセス可能な開かれたもの

・情報の不足を補おうとして意味がつくられる、中期記憶の段階でアナロジー的に意味つくられる

Posted by ブクログ

編集工学とは何かというところから始まり、どうすれば自分や世界を「編集」できるのかという解説や、そのためのフレームワーク的なメソッドが書かれている。自分の頭にはまっている枠を広げたり、既存の枠を取り除いて新しい枠をつくったり、枠のすきまで遊んだりするのは、何かもっと偶発的に起こるものだと思っていたけど、編集工学の手法を用いるとそれを意図的に行えるようになる。実際にメソッドを体験できる章もあり、なんとなく思考がふわっと広がる感じがした。

特におもしろかったのは物語の話。物語というのはただの娯楽ではなく、メッセージを伝えたり情報を保存したり、世界を理解したりするためにも重要で、その必要性はこれからも高まっていくのだそう。私も物語をつくりだせる人になりたいなあ。

本書の内容を全部理解するのは正直むずかしかったけど、行き詰まったときのヒントはたくさんつめこまれているから、折に触れて活用したい。

【読んだ目的・理由】編集について考えたくて/松岡正剛氏が気になったので

【入手経路】買った

【詳細評価】☆4.0

【一番好きな表現】物事のあいだに潜在する関係を見つけ、組み合わせをつくることによって、新しい意味や価値を生み出していく。この関係の発見を意図的に起こしていく営みが「編集」であり、それを遂行する力が「編集力」です。「編集力とは関係発見力である」と言ってもいいでしょう。(本文から引用)

Posted by ブクログ

<目次>

特別寄稿 松岡正剛

第1章 編集工学とは?

第2章 世界と自分を結びなおすアプローチ

第3章 才能をひらく「編集思考」10のメソッド

第4章 編集工学研究所の仕事

第5章 世界はつながっている

<内容>

編集工学研究所の専務による、「編集工学」のノウハウと編集工学研究所の仕事を教えてくれる本。松岡正剛が言うところの「編集」とは、すべてを解きほぐし、再度さまざまな形に結びなおすこと。それは哲学的であり、学校の教科を横断したり、社会の常識を見直すことであったり、さまざまな気づきが生まれてくることなのだ。学校でも役に立つ学びが多く盛り込まれている。

Posted by ブクログ

編集工学のエッセンスを記した本。

編集工学とは、情報を扱う学問といえる。外部にある情報を工学的に扱い、内部にある情報を編集していく。情報は知識=記憶。記憶は、編集と密接に結びついている。意味づけにより、短期記憶は、長期記憶に変わる。この長期記憶に変化を与えるのが編集。

編集力は、個人や組織の才能を惜しみなく解放させるもの。

その理解の上に立って、まず、世界と自分を結びなおすアプローチを紹介。

重要概念がきらめくように沢山出てくるが、編集工学としてのHOWの観点から重視されている視点がわかるのがよい。

例えば、3A:アナロジー、アブダクション、アフォーダンス

他にもいろいろあるが、実は、本書の著者オリジナル部分は最後の方にあるホワイトヘッドの哲学を著者の視点で解釈している点にある。