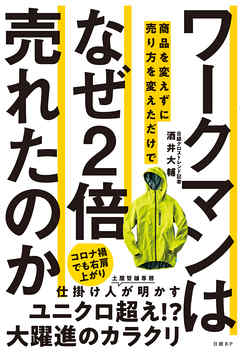

あらすじ

【全編コロナ後、書き下ろし!「ワークマン初のビジネス書」誕生】

作業服専門店がアウトドアショップに転身!?

商品を全く変えず、売り方を変えただけで2倍売れた、

「アパレル史上に残る革命」の舞台裏を渾身ルポ!

消費増税も、新型コロナ禍も、全く揺るがぬ右肩成長。

ワークマンはなぜ、強いのか。その強さは、本物か。

ビジネスモデルのすべてに迫ったノンフィクションの決定版が登場。

●新業態「ワークマンプラス」は、なぜ生まれたのか?

●「ワークマンを変えた男」とは?

●実は「データ経営」企業だった!

●販促費を全くかけずに売り切る秘策!?

●まだまだある「第2、第3のワークマンプラス」

初出し情報多数。

国内店舗数でもコスパでも「ユニクロ超え」を果たしたワークマン、

大躍進のカラクリを仕掛け人が独占激白!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

・ワークマンが変えたこと

①オペレーション(店舗運営)からプロダクト(PB)へ

→店舗運営の標準化によるFCからPBを中心とした商品への転換

②データ経営へ(仮定が間違っていたら、意見を変える)

③本気の経営(社長が率先して最後までやり抜く)

④トレードオフ経営へ

→業績を上げる:社員の気合いではなく、経営陣が儲かる仕組みを作る

→決算スケジュール:発表を一週間遅らせる(株価に影響なし)

・ワークマンが変えなかったこと

①標準化経営(売場面積、品揃え、店内業務のマニュアル化)

②ローコスト経営(家賃を売上の3%に留める)

③余計な仕事はやらない

→社内行事、接待、販促費

→海外展開(インバウンドで気に入った人は買ってくれる、ネットで販売する)

④ステークホルダーは長期固定(FCロイヤリティー比率は一定、コンビニと異なる)

Posted by ブクログ

大変参考になるマーケティング書でした。

小売かつ服という参入障壁の低い産業において、どんなマーケティングを実施することで収益を伸ばせたのか?

この答えが詰まっています。また、作中にある企業として学ぶべきスキルも書かれているので、早速力を入れたいですね。

Posted by ブクログ

本屋に立ち寄った際にふと手にとり、5分読み引き込まれたため購入。

ワークマンという企業がいかに優良企業でありながら、自分自身でそれに気が付いておらず、物語の主人公となる三井物産出身の専務のマーケティングにより社会トレンドにまで昇華されたかが非常にわかりやすく書かれていた。

改革前の【超属人的】な運営をしながらも右肩上がり成長を続けていた事自体、比類ない優良企業の証明であり凄いと感心したが、そこにデータを中心とした【仕組み】を導入し、一気に飛躍的な成長に導いた経営手法に唸った。

Posted by ブクログ

202107/

ワークマンプラスは、ワークマンが扱う1700アイテムに及ぶ膨大な商品群から、アウトドアウェアやスポーツウェア、レインスーツなど、一般受けするだろうとみた320アイテムを切り出したに過ぎない。その上で、マネキンや什器を入れ、照明や内外装、陳列方法を思い切って変えた。つまり、ワークマンとワークマンプラスは同じ商品を扱う”同一店”だったのだ。

しかし、それだけで売上は爆発した。ワークマンプラスの売上高は、既存店平均の2倍に急伸。まさに商品を変えずに売り方を変えただけで2倍売れたのだ。/

システムは『構想1年、作って1年、使って6年』。だからCIOは絶えず8年先を見ているんですよ。/

昔からの常連客を大事にし、ワークマンプラスを機にファンになった客にも繰り返し来てもらえるようにする。そのためには、「『もう1回基本に帰ろう。忙しいからこそ掃除を、接客をしっかりやろう』と言い続けている。忙しいがゆえに、おろそかになってしまうことがある。人間やらなくなると一切やらなくなる。これが一番まずい」(八田氏)。/

ワークマンのカタログを見ると、かなり分かりやすく価格帯が整理されている。全て税込み表記で、980円、1900円、2900円、3900円、4900円とほぼ5パターンに集約。冬物であれば1900円は防風、2900円は防寒、3900円は重防寒、4900円は超防寒と、高くなるほど機能が追加されているのが、誰の目から見ても分かる。そして定価販売で、値引きをしない。これが全店舗で徹底されているがゆえに「ノイズとなるゴミデータが出ない。この、きれいなデータがうちの強みだと思う」(土屋氏)。/

Posted by ブクログ

ワークマンの戦略に驚き

でもデータ経営や売価設定はよく考えられ、無駄がない印象

新しい取り組みにチャレンジしたり

Snsでインフルエンサーを起用した広報や商品作りもwinwinで面白そう

職人服イメージが一新された裏が見えて楽しい一冊でした

Posted by ブクログ

ワークマンがなぜここまで人気が出たのか納得しました。元々自社ニーズを確立してたからこその結果だとは思いますが、群雄割拠のアパレル業界のなかにブルーオーシャンを見つける洞察力は凄いとしか言えません。

しかもこられまでの強みは引き継ぎつつ、明確に変えるべきところは変える。まさにお手本。勉強になります。

マーケティングをしっかり行なうことの重要性がよくわかり、非常に満足出来る内容でした。

Posted by ブクログ

ワークマン、最近人気だがまだ行ったことない。常務は元商社マンで60歳からおじである会長に迎えられてワークマン入りしたらしい。入社以来2年くらいは売れてる店を回ってブラブラして、2年後からどんどん改革したらしい。元々ワークマンは在庫リスクのあるPBはやっていなかったが、ユニクロニトリのようにSPA(製造小売)にならなきゃダメと舵を切り、5年で社員年収を100万円ベースアップ、客層拡大とデータ経営を進めた。三井物産時代に寺島実郎氏の長期業態策定ビジョンを手伝った経験から、「計画」ではなく「ビジョン」を策定。「計画には期限があるからだいたい守られないが、ビジョンは言い続ける限り達成できる」

サイズが多く在庫になりやすい作業服も「700店舗(当時)あるんだから販促すれば売れる」と上下3000円の破格で販売しあまり在庫にならず売れた。機能性が高くて安い商品はブルーオーシャン、市場規模4000億円と見込みカジュアルアウトドアのワークマンプラスを展開。ワークマンの既存オペレーションは守り、「原価65%、良いものを安く提供」「家賃は売り上げの3%」なので、家賃60%になりかねない銀座や原宿は論外。立川立飛のショッピングモールに出店。

三井物産時代の話だけでもおもしろかった。商社マンに話聞いたら本が一冊書けるね。中国では初の民間ベンチャーと言われる四通公司で漢字ワープロを開発。シェアナンバーワン、知らない人はいない会社になる。

日本に戻ってからは「看板とお金が使い放題」という最高の環境で新会社でファブレスでパソコンを売って売上高90億程度の会社に成長させるが、三井物産で売上100億くらいはゴミみたいなものらしい。痛感したのは自分は二流の企画マンで、そんなものは早く整理したい、自分の限界を知ったとのこと。その後、経営企画室では社長の側で「LAWSONをダイエーから買ってくれ」のような案件が次々持ち込まれ社長がどう悩み判断しているかを学ぶ。2000年代再び中国に1000億円の設備投資、2000億円の売上見込みで乗り込むが、北京と上海の権力闘争に巻き込まれ、早めに損切りして撤退。「何百億かの売上は作って投資した金は回収した。」(1000億投資したんじゃないのかよ?)

官庁の仕事をきっかけに、「こんなことをしててもしょうがない」と中央大学大学院に入り、教授に教えを請い自分なりのコンサルメソッドを確立。コンサル的な業務に携わったのか(?)、「全部自分でやろうとしてたが、人を説得して改革してもらう所作が身に付いた」ワークマンでも自分は裏方に徹し、社長に語らせ、社長が間違ってもみんなの前では指摘せず、社長の口から後日訂正させる。

「データサイエンティストはいらない」代わりに、社員にエクセルを学ばせる。全社員向けは平均90点。難しすぎる試験問題は作らないらしいがHBT分析やらバスケット分析やら入ってる。さらに精鋭20名程度は自分でマクロも組むらしい。

アンバサダーに金銭的報酬は出さない。その方が正直なコメントができるから。代わりに、アクセスが増える手伝いはするし、アクセス増えたか聞いたりもする。

Posted by ブクログ

記者の筆者が取材した、ワークマンの成功をまとめた本である。

内容としては、ワークマンの独自性・その他との差別化のポイントをまとめた本になっている。

クリエイティブな広告手法、データとフィールドワークの融合、FCで経営している理由は地元に密着させるため、など。

ポイントは、

①同質経営でない独自のポジションを押さえる

②時代の変化を先取りする

③愚直に方針を徹底する

上記が大事とのこと。なかなか難しいが、それをうまく成功に導いている。

目次は以下の通り。

≪目次≫

はじめに ワークマンとは何者か

第1章 ワークマンを変えた男

第2章 大躍進の裏に「データ経営」あり

第3章 ものづくりは売価から決める

第4章 ファンの「辛辣な文句」は全部のむ

第5章 変幻自在の広報戦略

第6章 店づくりは壮大な実験

第7章 継続率99%! ホワイトFCへの道

第8章 「変えたこと」と「変えなかったこと」

第9章 アフターコロナの小売りの未来

未知の領域

B2Bの商売しかしてこなかった自分にとって未知の領域のお話でした。

読み進めるうちに、任天堂の伝説の人、横井軍平さんが行ってきた基本の思考、枯れた技術の水平思考を思い出させる取組江尾されてきたんだと感じました。

本書を読んで本当に良かったです。

Posted by ブクログ

どの章も小売業に携わる者として興味深かった。

ワークマンが急成長をした理由を、土屋氏の登場から順を追って説明しているため非常にわかりやすい。

昔のワークマンはオペレーション(店舗運営)能力、例えば商品の標準化などは非常に高かった。しかし、商品を変えず、品揃えを変えたワークマンプラスの出店という業態変化がワークマンの売上を大きく変えた。

以下全て納得感と興味深い内容でした。

従業員への教育(データ経営)

善意型サプライチェーン

独特な宣伝方法(大成功)

Posted by ブクログ

開発部署にいるので、ワークマンには注目していますが、改めていろいろな取り組みや社風なんかを垣間見て、なんか本当ワークマンってすごいなぁという、頭悪い感想が出てきてしまうのですが(笑)

これをマネしてもダメなんだろうけど、いろいろな本質を見極めてワークマンらしさを作っていっているんだなぁと。

どうしたらこうなれるのか、、、

すごいなぁと思いつつも圧倒されて絶望感すらも感じるw

Posted by ブクログ

仮説思考研修の中で紹介された一冊。

既存の強みをそのまま活かし、ポジショニングの戦略で劇的に成長させている。

ドメスティックを宣言しているにも関わらず、会社の思想はどこか欧米的なものを感じた。

Posted by ブクログ

今や誰もが知っている“ワークマン”の変革期を綴った一冊。

・なぜワークマンが世の中に普及したのか?

・大躍進のきっかけは何だったのか?

・この先ワークマンはどこに向かっているのか?

本書を読むことで、その全てが明らかになります。

■本書の特徴

大きく2つの特徴があります。

1つは、本書はいわゆる経営者による自叙伝ではなく、著者(日経関連誌の記者)によるインタビューをもとに描かれている点。

客観的かつ要点が明確で読みやすい。

もう1つが、社長インタビューではない点。

本書は、土屋専務(ワークマン大躍進の立役者)へのインタビューが中心となります。

企業の成功談と言えば、通例は社長や創業者がフォーカスされますが、本書では実に改革を推し進めた当人(土屋専務)がフォーカスされています。

ちなみに、土屋専務は会長の甥にあたるのですが、三井物産で数々の実績を残してきた元商社マンです。

■要旨、私なりの解釈

ワークマンの大躍進を語るに外せない最重要キーワードが3つあります。

それが「客層拡大」「データ経営」そして「製品開発アンバサダー」

(1)「客層拡大」で新業態へ向かう

ワークマンはそれまで、作業服専門店として、内装工や大工さんといった職人向けの作業着・軍手・軍足等を販売していました。

その後、創業から30数年が経過し、時は2014年。

土屋専務により作成された「中期業態変革ビジョン」によって、ワークマンはアパレル業界への進出を果たします。

その名も「ワークマンプラス」。

(今やご存知の方も多いと思いますが、アウトドアやシティユースのアパレルとして全国各地で展開されています。)

このワークマンプラスという新業態の味噌は2つ。

①レッドオーシャンに飛び込まなかった

アパレル業界といえば、UNIQLOやZARA、H&Mをはじめとしたファストファッションの他、ハイブランドやスポーツメーカー等、競合がひしめくレッドオーシャン。

ワークマンプラスはそうした中での競争を避け、アパレル市場からすっぽり抜け落ちている「低価格」かつ「高機能」を両立させるというブルーオーシャンでの勝負を仕掛けました。

②従来の商品ラインナップから殆ど変えていない

生産・流通工程は変えず、「魅せ方」を変えることで、新たな客層を取り込んできました。

ワークマンは元々職人向けの専門店、つまり『目的買い』の顧客が大半であったため、野暮ったく味気ない店構え・陳列でした。

ワークマンならそれで良いのですが、ワークマンプラスのターゲットは「ファッションとしての顧客層」。

そういうわけで、店構えからマネキンやポップの使い方を刷新することで作業着専門店から、アウトドア・シティユースへとイメージをひっくり返したのです。

(2)データ経営

作業服専門店の時代は、売価還元法という手法で在庫管理をしていました。

※要は、ざっくり計算で管理していたということです。

ところが、作業服だけでなくアパレル市場での客層拡大を狙うのであれば、需給予測のためにもデータ管理の仕組みが必要となります。

今で言えば当たり前の話ですが、土屋専務はこれを1から導入し、かつ大変ユニークな手法でデータ経営の仕組みを確立しました。

①AIは導入しない。エクセルによる分析

作業効率だけで言えば、AIを導入してオートメーションで分析させるべきですが、土屋専務はこれをしませんでした。

なぜなら、そこには思考のプロセスがなく、自分たちで考えることができないから。

ワークマンのデータ活用の原則は「浅く広く」。

普通の人の知恵を集めて経営していくことが理想。

その考えに基づくと、エクセルを活用する方が最良という判断になったようです。

②経営幹部も毎年、データ分析講習を受ける

平社員はもちろんのこと、社内全員が一丸となってデータリテラシーの底上げを図っています。

小売業やメーカーでこれを徹底している企業は案外少ない。

③部長登用の必須条件はデータ分析力

これまでは、顔が広いとか融通が効くといったコミュニケーション力の高い人が部長になっていました、データ経営を取り入れてからは、分析力の高い人が昇進できるようになりました。

仮に、最も高い分析力が必要なSV部長の分析力を100だとすると、ロジスティクス部長で90、商品部長で80、社長でも70はあるというのが現状のようです。

それだけ、データ経営に重きを置いているということですね。

データ経営による効果や、具体的な施策については、ぜひ本書を読んでみてください。

驚きの連続です。

(3)製品開発アンバサダーの登用

商品開発において、ワークマンは大変ユニークな戦略を用いています。

それは、インフルエンサーを製品開発アンバサダーとして迎え入れ、開発会議にも参加してもらうこと。

これは、著名人や芸能人を迎え入れてコラボしているということではありません。

ワークマンを愛してくれているブロガーやYouTuberを身内に引き込み、彼らの意見を商品開発に反映させていくというもの。

とは言え、誰でも良いわけではなく、アンバサダーには一定の条件を付しています。

それは、『日頃からワークマンの商品を着こなし、積極的にSNSで発信していること。そしてワークマン愛に溢れていること。』

本書曰く、こうした人は『ワークマンの商品のことをよく分かっている上に、仮に読書が1万人もいれば、それはオピニオンリーダーであり、かなり世間の意見を代表している』とのこと。

ちなみに、アンバサダーは無報酬だそうです。

だからそこ、辛辣な意見も沢山出してくれます。

報酬がない代わりに、新商品の情報を優先的に開示する等、PV数やフォロワー増に繋がるような露出拡大に全面強力しているとのこと。

■まとめ

作業服というニッチな世界でのトップ企業だったこれまでのワークマンは、「前例踏襲」「冒険しない」「勘ピュータによる発注管理」という企業文化が染み付いていました。

それが、「新業態の運営」「データを見ながら考える」「世間の意見を取り入れる」という3つの改革により、ここ数年の大躍進を生み出しました。

経営者や小売業の方だけでなく、ビジネス全般において学ぶべき内容が詰まった一冊だと思います。

ぜひ読んでみては。

Posted by ブクログ

経営理念、商品開発姿勢など、広くまとまっている。

長続きする企業は、こういう企業なのかも。

まず値段を決めて商品開発する。

世界中のあらゆる商品をベンチマーク。

Posted by ブクログ

ワークマンプラスがスタートして、躍進を続けているワークマンの経営を知りたいと思って読んだ。

短いスパンでトライアンドエラーを繰り返し、どんどん変化して行き、良い方向にみんなで向かおうという姿勢が強い。

ヒットの裏側など、広告マーケティング、働き方など細かく参考にすることができる。

Posted by ブクログ

現在、BtoCの新事業と向き合っているので、何か参考になればと手にしましたが、いくつかアイディアにつながる情報がありました。ファンをいかに大事にするか、探すか、は直ぐに実践しようと思いましたし、データ重視の考え方もその通りだと思いました。ワクワク勇気づけられる本です。

Posted by ブクログ

商品は変えてないけど、市場背景からマーケティング手法を変えて、動き方もデータドリブンにしていった結果爆発的に売れたワークマン。

とても良い学びになると同時にマーケティング知識、戦略をもっと学びたいと思いました。

Posted by ブクログ

他のシステムでもワークマンの自動発注システムみたいに欲張らずにスモールスタートで初めればいいのにと思う。作る側からしてもアジャイルので作れて効率も上がるのではないかと思う。善意型サプライチェーンとか過酷ファッションショーとか、発想が面白い。

Posted by ブクログ

既存の商品を売り方を変えて、売り上げを倍増する。

バイカー、キャンパーの声から、ヒントを受け、そこから一般層へのアプローチを検討するあたり、顧客の声、変化に敏感になるべきと感じた。

元々の、頑張らなくても売上を上げられる仕組み化が上手い点が土台としてあったのも興味深かった。

Posted by ブクログ

データ力と商品力

フランチャイズにきちんと儲けてもらう

「ワークマン女子」というフレーズを耳にしてもなお、なぜそんなに耳にするのかを理解できてなかったと思った。機能性を求めるなら商品力の高いココを選ぶべきだった

「職人向けの店」と思えば当然だし、そこに身の丈にあったデータ力が合わさり強さがあるのだと感じた

Posted by ブクログ

ワークマンは言う。"商品を変えずに売り方だけを変えただけ"だと。とても端的で明解な言葉。だけど、ここまで行き着くまでに、粛々と愚直に突き進み、積み上げてきた実績や信頼があるからこそ、なし得た事なんだ。

地元にもワークマンはあるが、もちろん行ったこともなく、興味もなかったわけだが、興味本位で足を運んでみると、まぁおもろい!高品質+低価格に加えデザイン性ときた!全てをバランスよく、考え抜かれた商品達。そりゃ売れるわけだ。売り方を変えただけでこれか…。恐るべしだな。

【一言感想】

競合不在のブルーオーシャンを見つけ出す。ここがカギだな。

Posted by ブクログ

記者さんが、たまった取材を本にまとめてみました、といった感じ。基本的に会社に聞いた話がすべて。ただ、ワークマンという会社が個性的なためであろうか、それなりに面白い。

エクセルを使ったデータ経営という話を聞いて興味を持っていたのだが、この本の主題は必ずしもそこではないので、そういった意味では別の本を読んだほうが良かったのかも。

ワークマン、実は入ったことがないので、いっぺん行ってみたいと思わせる内容ではあった。

Posted by ブクログ

ワークマンで社員全員がエクセルを活用しデータ分析をしている、というのはなんとなく聞いたことがあって、その詳細が知りたくて手に取りました。

分析に特化した本ではないですが、改善志向が強い会社でそれをスピード感を持って行うため、エクセルというツールが選ばれ、また活きているのだろうと感じました。企業文化が先で、それに合ったツールを広めることで、それを飛躍させられるのかなと。

こんなことをやりました、中心のエピソードベースの本ではありますが、見習える部分はあり参考になりました。、

Posted by ブクログ

戦略というのはこういうものなんだなと。極めてシンプルでわかりやすい、あるものの組み合わせと表現を変えて市場に投入する。

裏ではしっかりとしたデータ管理とファンからの声が支え、売れる価格からものづくりを追求する。

なにより従業員、フランチャイズに厳しくも温かい家族的な経営スタイルがワークマンの勢いを支えているんだなと。

Posted by ブクログ

商品は買えず、時代に合わせて、売り方、見せ方を変えていき成長しつつづけている。また作業服という変えない部分も持ち続けている。私はワークマンに行ったことはないが、足を運んでみたくなった。

Posted by ブクログ

元は1959年、群馬県伊勢崎市の「いせや」(衣料品専門店)。ベイシアグループの前身。1980年9月に誕生した「ワークマン」、群馬伊勢崎から全国へ。酒井大輔「ワークマンはなぜ2倍売れたのか」、2020.6発行。ユニクロ、ニトリを目指せ。アパレル界に革命、作業服専門店が一夜でアウトドアショップに。ワークマン女子という言葉まで生まれた。ワークマンでいいがワークマンがいいに。全社員がエクセルの達人(AIではない。自分で考えるため)。

Posted by ブクログ

商品開発を担う商品部に、デザインが得意な社員を集め、外部からも数人採用するなどして、開発部隊を大幅に増強した。加えて、作業服に限らず、どんな商品でもつくっていいと宣言した。

「機能が100個あるとしてまずは10個ぐらいでつくってみる。足りなかったらさらに機能を10個追加する。10個つくって20個に増やせば、この20個の機能は完全に使う。ところが、最初から100個でつくっちゃうと使わない機能が80個もある。メーカーさんは、会社の業務が分かっていないので、結構でたらめにつくる。追加開発にはお金がかかるが、100個つくって80個使わないよりは、10個つくって10個足したほうが安いと割り切っている。完璧なものはつくらなくていい。情報システムは、実際にデータを入れて使えるかどうかをテストする方が大変。とりあえずトライアンドエラーで10年、20年かけてちゃんとしたものをつくる。その代わり、最終的には完璧なものをつくって業界ナンバーワンを目指す」

色の組み合わせ一つをとってもデザインのセンスは問われる。しかし、ワークマンには、学生時代にデザインを学んだ社員はほとんどいなかった。「僕なんて特にそうで、デザインは一切わからなかった」(柏田氏)海外の展示会でトレンドをつかみ、売れ筋の商品を数多く見るなど場数を踏むことで、売れるアイデアを蓄積していった。

Posted by ブクログ

ワークマンの実例を紹介。

簡単なことで徹底してやるのは難しい。

ワークマンはそれができたので現在伸びているのだろう。

この本の特筆すべきは、今のコロナ時代の成功例をいち早く発表している点。

これからどんどんコロナ禍のビジネスモデルが生まれてくると思うので、どんなアイディアが出てるくか今から楽しみだ。