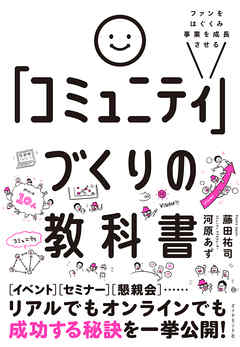

あらすじ

これからの企業にとって必須機能である「ビジネスコミュニティ」。

どんな危機や環境変化に直面しても、熱心な常連やファン(=コミュニティ)に支えられていれば、安定的に利益を生みだし、揺らがずに成長することができます。つまり自社の製品やサービスに愛着を持ってくれる顧客コミュニティを持つことこそ企業の大きな強みになるのです。サブスクなどの定額課金サービスでも、コミュニティの存在は欠かせないものとなるはずです。

ビジネスコミュニティが重要だと、多くのビジネスパーソンが気づいているけれど、その作り方や運営方法はまだほとんど知られていません。

ゼロからビジネスコミュニティを立ち上げ、リアルやオンラインのイベントを開催し、ファンづくりと事業の成長に貢献するには、どうすればいいのでしょうか。本書はそんな、ビジネスコミュニティを初めてつくる人に向けた教科書です。

著者の2人は年間数百本のイベントを企画するコミュニティ運営の第一人者。これまで手掛けてきたコミュニティは、主催がオンラインサロンのような有名人でなくても、人が集まり、盛り上がるものばかりです。そんなコミュニティ運営の達人が、これまで培ってきた知見と体験をもとに、活力と持続力のあるビジネスコミュニティのつくり方、運営の方法をあますことなくお伝えします。

【ポイント1】急増中のオンラインイベントのつくり方も紹介!

【ポイント2】たった3つのステップで「コミュニティ」がつくれます

【ポイント3】イベントの盛り上げ方のコツをたくさん盛り込みました

【ポイント4】不測の時代にも対応!延期や中心の時の対処法も紹介

【ポイント5】マンネリ化しないコミュニティ運営のコツとは?

このほか、本書巻末には「イベントを盛り上げる神ワザ101」などを収録しています。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ビジネスコミュニティの本。ソーシャル活動でのコミュニティづくりの参考にしたく購入したが大変役に立った。自分なりにかなり頑張っているのに、今一盛り上がりにかける。長続きしない。などの悩みがある方は要因が見つかるかもしれない。

Posted by ブクログ

自分自身コミュニティ活動に精力的で、立ち上げもいくつか始めているため、とても、参考になった。体系的に学べる良本です。これを体現し続けないとです。日々読み返そう。

Posted by ブクログ

超具体的なノウハウ本だった。「イベント申し込みは公開後停滞期があって直前申込がこのくらいの割合」とか「当日ドタキャンは無料だとこのくらい」とか、「社内の説得に使うKPIはこんなん」とか、こんなに赤裸々にまとまった本あっただろうか。そして当日ノウハウが100個以上巻末におまけでついてる。これなら素人でもイベントできる。で、最後に「コミュニティ思考で仕事をしていこう」という本書のテーゼ。あずさん、大量のイラスト作画お疲れ様でした。

Posted by ブクログ

コミュニティを経験学習など社会学習理論の視点から解説した本は多いですが、本書は事業や収益、サービスとしてのライフサイクルも含めたビジネスの視点から紐解いており実用的です。KPIなどよく考察されていて、大変参考になりました。ビジネスコミュニティを運営する人が網羅的にマネジメントについて整理したいときに役立つものと思います。

Posted by ブクログ

■コミュニティの条件

・参加者一人ひとりが、目的意識を持って能動的に活動に関わっている

・参加者同士が、対等にコミュニケーションできる

ビジネスコミュニティづくりには、大きく3つのステップがあります。

①方向性を決める(ビジョンやターゲット)

②具体的な企画を立て計画に落とし込む

③参加者を集める

目的を端的にまとめたものがビジョン

コミュニティを構成するのはイベントとコンテンツ

コミュニティの種類

・地域コミュニティ

・テーマコミュニティ

・ビジネスコミュニティ

・オンラインコミュニティ

「マルサン・コミュニティの法則」です。「3つのマル」でコミュニティを捉える考え方で、コミュニティ参加者を3つのグループに分けます。活動に積極的に関わる「コア(マルイチ)」と、数回に1度はイベントに参加する程度の「常連(マルニ)」、そして新たな参加者の「新人(マルサン)」です。コミュニティがほどよく活性化するのは、この3つのマルの構成比率が

「1対1対1」の状態のとき。コミュニティ全体の規模が大きくなっても、「コア(マルイチ)がコミュニティの柱を担い、常連(マルニ)が場のエンジンとなり、新人(マルサン)がフレッシュなアイデアや人脈を連れてくる」ことで活力が維持されます。

コミュニティの立ち上げから運営までの一連の流れを計画・実践し、コミュニティ全体を統括する存在が「コミュニティマネージャー」

コミュニティマネージャーの仕事は大きく2つあります。一つはコミュニティのビジョンを構想し、それに沿ってイベントなどの施策を計画・実行・統括すること。もう一つは、参加者との交流を通してコミュニティのカルチャー(文化)を育むことです。

・ビジョンの策定

・コミュニティ活動の計画策定

・施策の企画、プロデュース

・コミュニティのプロモーション

・インフルエンサーとの関係作り

・コミュニティ参加者との交流

感情を扱う4つの力、①共感・傾聴力、②分析・プロセス設計力、③時間・空間デザイン力、④行動・発信力が、コミュニティマネージャーに求められます。

コミュニティ思考

・ビジョンを行動基準にする

・仲間と対等に接する

・仲間のために動く

Posted by ブクログ

まさにタイトルどおり教科書ですね。

でも、これみないと出来ない人はコミュニティ出来ないですよ。ノウハウ知りたければ何かのコミュニティに参加して経験して人にいろいろ聞く事。そして小さくではなく大きく始める事と続けること。

Posted by ブクログ

【概要】

コミュニティづくりに必要となるスキルやノウハウについて解説された本。

【内容】

コミュニティの立ち上げ方から、集客、実施方法、KPIやイベントを盛り上げる神ワザ、不測の事態の対応方法まで、この一冊でコミュニティ・セミナー・イベント運営のイロハが詰まっているため、大枠のフレームワークを幅広く網羅し理解できるようになります。

【こんな人にオススメ】

・会社から急にコミュニティづくりの担当に任命された人

・セミナー、イベント運営の方法に悩みがある人

・どうすれば盛り上がるセミナーを実施できるか悩んでる人

・セミナーやコミュニティづくりの目標、KPIが設定出来ていない人 などなど

Posted by ブクログ

タイトルを見たときから面白そう!と、ピンときました。

以前やっていた講座企画に、その時知っていれば!の知識とスキルが満載。

最近ではzoomで小さなイベントをやっているのもあり、とても具体的でよかったです(^^)

基本的なことではあるけど、整理ができて、評価の部分は難しく感じていたので、なるほど〜と学びになりました!

Posted by ブクログ

あずさん共著のコミュニティ運営の本。peatixとカルカルのご経験から、良いコミュニティの作り方、維持や評価のしかた、イベントの運営ノウハウ、コミュニティマネージャーの育成方法など、丁寧に解説してある。便利なツールの紹介もあり、これ一冊あれば必要な基礎知識は十分学べるだろう。個人的には本書に登場するような典型的なコミュニティ運営者ではないが、大学の授業や起業支援、地域活性の様々な場面で「コミュニティ」が形成されることがある。また、タイトルに「ファンをはぐくみ事業を成長させる」とも書かれているように、企業と顧客の関係は、以前のような売る人買う人の関係ではなく、「ファン」「仲間」であることがキーになっている。このことからも、経営者や投資家、行政の方にも抑えていただきたいコンセプト。「はじめに」にある「危機に直面するほど、コミュニティの重要性を強く感じる」というのは、まさに実感するところ。自立していくためには、単独で生きる強さを追い求めるのではなく、逆説的ではあるが、周囲とどれだけつながっているのかということが重要であるということなんだろうなあ。

Posted by ブクログ

読書会をやりたいという思いとそもそものコミュニティの作り方、在り方というものが何かを学ぶために購入。ビジョンと計画、集客の3ステップで進める事。中でもビジョンは特に大事だと学んだ。

Posted by ブクログ

セミナーやイベント企画をやった経験があれば、そうですよねということが書いてあるのだが、初めての人にはとても基本がまとまっていて良い本だと思います。

Posted by ブクログ

ビジネスコミュニティのお話し。上手く抽象化すれば地域コミュニティづくりにも応用できるところもありそう。イベントサイトを使ったビジネス目的のコミュニティ形成、評価、改善に悩まれてる方には役立ちそう。教科書なので、そのまま真似せずテーラリングするのが大事。

Posted by ブクログ

本書で定義するコミュニティは、参加者一人ひとりが主体的に動き、それぞれが目的を持ってつくる「場」のことです。

参加者同士が、自分の持つ考えやアイデアを披露し、互いに刺激を与え、新たな発想を生み出していく―これが必須条件になります。

イベントの特徴とイメージを伝えるには、何よりもタイトルが大切です。

「何が得られるか」「イベントの雰囲気が楽しめそうか」「ワクワク感はあるか」「無料・早割などのお得感があるか」「どんな人が登壇するのか」といったイベントの魅力がひと目で分かるのが理想です。

=お得感/わくわく感/イベントの雰囲気/得られるモノ・コト

■コミュニティ活動を続けるためのポイント

①テーマを工夫し続ける

②参加者とのつながりをつくる

③適正な規模を維持する

④参加者のバランスを取る

⑤年間のスケジュールを意識する

もともとコミュニティ運営は具体的な数字によって評価しづらい性質があります。しかも時間や手間がかかる割に、売上高や利益に直結しません。

それでもコミュニティが必要なのは、もはや企業が一方的に提供する機能や価格だけで選ばれる時代ではなくなりつつあるからです。

最初は一般的なKPIから離れて、5つのKPIの中でも、①~④を中心に設定することをおススメします。

①ブランディングKPI

・メディア掲載数

・SNSの反応数

・ブランドへのリーチ数

②エンゲージメントKPI

・コミュニティ参加者の支持率

・コミュニティ参加者のアクティブ率

③インフルエンサーKPI

・インフルエンサー数

・仲間の数

④コラボレーションKPI

・社内コラボレーション数

・社外コラボレーション数

・いいことリスト

⑤営業KPI

■コミュニティマネージャーに必要な4つの感情力

①共感・傾聴力

②分析・プロセス設計力

③時間・空間デザイン力

④行動・発信力

■コミュニティ思考

①ビジョンを行動基準にする

②仲間と対等に接する

③仲間のために動く

■イベントを盛り上げる 神ワザ 101

イベント前の準備

□ 001 会場選びは天井の高さに注意

天井の低い会場(会議室など) だと圧迫感を覚えやすい。

天井が高い会場の方が開放感が生まれ、それだけでイベントの雰囲気が良くなる。

□ 002 トイレチェック

会場からトイレまでの距離や動線、男女のトイレ数をチェック。

会場のキャパシティーに対してトイレが少ない場合は、休憩時間を長めに設けよう。

□ 003 Wi-Fiはあるか

イベントの様子をSNSで拡散したいならWi-Fiは必須。

参加者も利用できるなら、イベント当日はスライドなどでWi-FiのIDとパスワードを掲出しておこう。

□ 004 参加者の情報を共有して交流意欲アップ

許可を得た上で、イベント参加者の属性(企業、部署、役職など)を事前に共有し、参加者の交流意欲を高めていく。

□ 005 参加者の情報を登壇者に知らせてトークを磨く

許可を得た上で、イベント参加者の属性(企業、部署、役職など)を登壇者にも事前に伝える。

イベントで話す内容をより参加者向けに寄せてもらうためだ。

□ 006 おいしいケータリングを準備

懇親会で軽食を出す場合は、事前にケータリングを頼んでおく。イベントのコンセプトや参加者の属性に合わせたメニューにすると、

料理を切り口に参加者の会話が弾む。

□ 007 事前に登壇者のネタ探し

進行役は登壇者の最近の動向について把握しておく。

過去のインタビューや最近のSNSの投稿に目を通しておけば、イベント中にどんな話を引き出せるのか見当が付く。

□ 008 将来の登壇者候補を招待

集客の段階で、次にイベントで登壇してもらいたい人を無料で招待しておく。

イベント当日は、壇上から将来の登壇者候補に話を振って、巻き込んでもいい。

□ 009 “一芸参加者”を招待

グラフィックレコーディングが得意な人、ブログを書くのが好きな人、撮影が得意な人など、イベントの情報発信にいい影響を与えてくれる“一芸参加者” を招待しておく。

時々、得意なスキルを生かして、協力してくれることがある。

□ 010 あると便利、参加者の「簡単パンフレット」

許可を得た上で、参加者の名前や顔写真をまとめた簡単なパンフレットを用意する。これがあると、 懇親会で交流が進む

30人くらいまでの小規模イベントに最適だ。

□ 011 少額でいいから有料イベントに

イベントは少額でいいので有料にすると、 当日の参加率が上がる。

チケット料金は500円でもいい。 飲み物代などに充てるとクレームも出づらい。

□ 012 「いよいよ明日です」 リマインドを忘れずに

イベント前日には、参加者に会場や開始時間、注意事項を伝達しよう。

「明日会えるのを楽しみにしています」というメッセージも添えてリマインドする。

□ 013 オンライン配信を予告

イベントをオンライン配信するなら事前に予告しておこう。

前もって配信 URL を伝えておけば、当日はオンラインで質問が集まる可能性もある。

□ 014 前日には登壇者のスライドを集約

登壇者には、登壇を依頼するタイミングで、スライドのファイル形式やプレゼン時間の目安を伝え、イベント前日には登壇者のスライド資料を受け取り1つのファイルにまとめておこう。

□ 015 会場の案内スライドを準備

トイレや喫煙所の場所、イベントの「#(ハッシュタグ)」 Wi-Fi など、

来場者から頻繁に聞かれる質問は1枚のスライドにまとめておく。

当日は会場正面に投影しよう。

□ 016 カンペは事前に準備

「あと○分」 「終了〇分前」など、登壇者に見せるカンペは事前に準備しておこう。

イベント当日はタイムキーパーが、登壇者に見えるように適宜サインを出していく。

□ 017 事前リハーサルでおさらい

多くの登壇者が参加したり、凝った演出を仕掛けたりする場合、運営スタッフは事前に会場でリハーサルを実施しよう。

流れをおさらいするだけで、確実に緊張が和らぐ。

□ 018 資料を投影してスライドチェック

登壇者が資料を投影する場合、 会場に参加者を入れる前に、スライドが投影できるか確認しておこう。

動画などを流す場合は、 音量が適正かなども再生してチェックしよう。

□ 019 登壇者がイスに座るとどう見える?

ステージ上で、登壇者がイスやソファに座ると客席からどう見えるのか、実際にスタッフが座って確認しよう。

ソファに座ると登壇者の頭が低くなって見えなくなることもあるし、 スカート丈が思いのほか上がってしまうこともある。

□ 020 受付で 「名札シール」を渡す

受付でシールを配布し、参加者に「名前、所属、気になること」を記入してもらう。

会場に入る前にこれを名札のように胸に貼ってもらうと、懇親会などで会話のきっかけになる。

□ 021 飲料はイベント開始前から出そう

お酒や飲み物などの飲料は、イベントが始まる前から提供し始めて、カジュアルな雰囲気を演出するといい。

□ 022 受付から会場までの案内スタッフを配置

受付から会場までの動線が分かりづらい場合、要所に案内スタッフを配置し、参加者が迷わないように工夫しよう。

□ 023 整理券で入場前の混乱を回避

受付が込み合うような人気イベントの場合、受付を始めるまでは、まず整理券を配ろう。

受付が始まったら整理券の番号順に10人ずつ会場へ案内しよう。

□ 024 受付脇に「チェキボード」 を設置

受付では、参加者を一人ずつチェキ(インスタントカメラ)で撮影しよう。

写真に本人の名前を記入してもらい、入り口脇のボードや大きな紙に写真を貼り付ける。

参加者の様子がひと目で分かるし、楽しさや賑わいも演出できる。

□ 025受付でしっかり参加者をチェック

誰がイベントに参加したのかを、正確にチェック。イベント当日の参加者をきちんと把握できれば、イベント後のコミュニケーションに生かすことができる。

□026 「席取りご法度!」 アナウンス

満席になるイベントの場合、荷物を使って席を取る参加者が出ることもある。

席取りはNGだとアナウンスを入れよう。

□ 027 「#(ハッシュタグ)」で拡散力アップ

参加者にSNSでイベントの様子をつぶやいてもらう場合、事前に「#」を決めて投稿歓迎と伝えよう。

イベントが撮影可の場合にはそれも事前に告知する。

□ 028 「トイレは混む前に」 アナウンス

イベント開始後の休憩時間はトイレが混みやすくなる。

開始前のトイレがすいているうちに済ませておこうとアナウンスすると親切だ。

□ 029 ノベルティグッズで「前詰め」「中央詰め」

前方や中央の座席にノベルティグッズを置くなどして、そこから埋まるように工夫しよう。

前方中央に参加者が集まれば、 登壇者も話をしやすい雰囲気になる。

□ 030 後方席には「関係者」の貼り紙を

後方席には「関係者」の貼り紙を付けておくと、前方中央の席へ誘導しやすくなる。

全体的に席が埋まってきたら、貼り紙を取って開放するといい。

□ 031 客席の様子を正面から撮影

イベントが始まる直前、記録用に客席全体を正面から撮影しておく。

万が一、トラブルが発生した場合には、参加者などを特定しやすくなる。

□ 032 平日夜に増える 「遅れます」 アナウンス

平日夜のイベントだと開始時刻ぴったりに参加者が集まらないことも多く、開始を5分~10分遅らせることも。

そんなときには「○分遅れでスタートします」とアナウンスする。

□ 033 登壇者の雑談がステージを盛り上げる

控室では登壇者と進行役で雑談しよう。

事前にある程度コミュニケーションができていれば、本番の緊張感が薄れて登壇者同士の会話が盛り上がる。

□ 034 進行役は開始前から参加者と交流を

進行役は、イベントが始まる前から参加者ともコミュニケーションを重ねておこう。

特徴のある参加者 (極端に若い、 遠方から来ているなど) が分かれば、トークで話題にできる。

□ 035 謝礼はイベント前にお支払い

登壇者への謝礼を当日支払う場合は、イベントが始まる前に済ませておこう。

イベント終了後は懇親会などがあり、スタッフも登壇者も、つい気が緩んで忘れやすい。

□ 036始まる前の“勝手自己紹介"

規模の小さなイベントでは、 開始前に参加者同士に自己紹介し合ってもらうのもいい。

開始前に場が温まると、イベントの最中やその後の懇親会も盛り上がる。

□ 037イベント開始まではうるさくない BGMを

イベント開始前には参加者がリラックスできるよう、

邪魔にならない BGMを流しておくといい。無音だと盛り上がりに欠けてしまう。

□ 038 ステージ上には大きな時計を置く

タイムキーピング用の時計をステージ上に用意。

登壇者はどうしても話が長くなる傾向がある。

時間を意識してもらうためには大きい時計を壇上から見える場所に置いておく。

イベント本番

□ 039 まずは「前説」で盛り上げる

すぐにイベントを始めるのではなく、進行役がイベントの趣旨などについて説明。前説で必要な連絡事項なども伝え、可能なら会場を少し盛り上げておく。

□ 040 先に協賛企業の紹介を

イベントに協賛企業がいる場合は、最初に「○○社のご協力によってイベントを開くことができました」などと紹介。

客席の拍手を促すと、協賛企業の心象が良くなる。

□ 041“出囃子”で登壇者を迎える

イベント開始直前、BGMを一度落としてから大音量で出囃子を流すと盛り上がる。

さらにオープニングムービーなどをイベントの冒頭で流すと、参加者に高揚感を与えられる。

□ 042 動画は固定カメラ、写真はカメラ担当に

ビデオカメラがあるなら三脚を使ってステージ全体が見える位置にセット。

イベントを録画しておく。 写真はスマートフォンで十分。

撮影担当者を事前に決めておこう。

□ 043 全員紹介スライド

30人くらい、小規模イベントなら、参加者全員のスライドを用意しておく。

会場に来た人が何をしている人なのか、1人1シートで紹介すると盛り上がる。

□ 044 パブリックビューイングで会場の 「外」も巻き込む

イベントはスタート当初からFacebookライブなどでオンライン配信する。

オンラインの参加者からも質問やコメントを集めれば、盛り上がりを会場の「外」に広げることができる。

□ 045 イベント開始直後から質問を受け付ける

Slido や Google スプレッドシートなどを使って、イベント開始と同時に参加者の質問を受け付けよう。進行役や登壇者は、質問の内容を見ながらトークなどに反映できる。

□ 046質問を促す「練習タイム」

オンラインで質問を受け付けると伝えても、最初はなかなか入力してくれない。

そんなときは「練習してみましょう!」 と入力を体験してもらうと、質問が増えていく。

□ 047 投影スライドのすべてに #(ハッシュタグ)」

イベント会場で投影するスライド資料の全ページに「#」を入れると、参加者はより気軽に、「#」を付けてSNSに投稿するようになる。

□ 048 「今日のお客さんは?」という質問

進行役は、参加者の属性(所属、担当など) を聞いてみよう。

挙手してもらうのが最も分かりやすい。

参加者の属性が分かると話の内容を調整しやすくなる。

□ 049 登壇者の入場は“花道”で出迎える

登壇者は舞台袖から壇上に出るのではなく、あえて会場中央の“花道”を通って登場してもらう。

拍手で迎えれば、参加者も登壇者も明るい空気でセッションを始められる。

登壇者の自己紹介は時間制限を設けておこう。

□ 050 登壇者の自己紹介は時間制限を

登壇者が複数いる場合、自己紹介だけでも時間を取られがち。

なるべく早くトークセッションに入るため、登壇者の自己紹介には時間制限を設けておこう。

□ 051 バロメーターはうなずきの多い参加者

進行役は、参加者の中に盛り上がり度合いのバロメーターとなる人物を定めよう。

うなずいて前向きに話を聞く参加者がベスト。

その人があくびをしたら話題を切り替えるサインだ。

□ 052 休憩時間は15分程度

セッションとセッションの間の休憩時間は10分~15分と長めに設定

その間に参加者の間で会話が生まれるからだ。

□ 053 登壇者が替わるときは音楽を流す

登壇者が替わるときは、ボリュームを上げて音楽を流すと間延び感を防ぐことができる。

□054 盛り上げるならクイズを活用

トークイベントの場合、話の途中でクイズを挟むと盛り上がる。

参加者にとっては、アクティブに参加できるクイズのような仕掛けが飽きずに最後まで話を聞ける。

□ 055 長い動画にはトークを重ねる

映し出された動画を集中して見ていられるのは長くても2分~3分まで。

それ以上長い動画を流すなら、音量を抑えて、登壇者のトークを重ねて説明するなどの工夫が必要だ。

□056 ほどよい明るさの照明で居眠り防止

スライドを投影するからといって会場の照明を落とすと、居眠りする参加者が確実に増える。

防ぐには、スクリーンの視認性を意識しつつ会場の照明を下げすぎないこと。

□ 057 登壇者同士で質問し合おう

登壇者が複数いるパネルセッションでは、登壇者が互いに質問をし合う流れをつくっていこう。

登壇者同士の会話が深まれば、話の内容が立体的になる。

□ 058 参加者にも質問を振る

進行役はイベントの最中、参加者にも「今日来た目的」などを聞いてみよう。

参加者に巻き込むことで、登壇者とのが崩れて一体感のある雰囲気になる。

□059 フリップがあると便利

スケッチブックと太マジックを用意。

オンラインイベントなら付とサインペンでもいい。

質問に対して、登壇者に紙に書いて回答してもらうと、見た目の変化も生まれるので効果的だ。

□ 060 進行役は複数の相づちを使い分けよ

進行役は多様なパターンの相づちを用意しておく。

複数パターンの相づちを使い分けられると、トークにメリハリが生まれる。

□ 061 登壇者にはランダムに話を振る

進行役は毎回、登壇者が同じ順番で話さないように工夫しよう。

同じ順番ばかりだと、後で答える登壇者ほど回答に窮する上に、参加者も単調に感じてしまう。

□ 062 笑いの「鉄板ネタ」を用意

進行役は、クスッと笑えるような「鉄板ネタ」を用意しておくこと。

会場の空気が冷めたり、まじめな話題が続いたりしたときに、笑いを入れて空気を切り替えよう。

□ 063 参加者の中でも知識のない人に合わせる

専門的な内容のトークイベントの場合、付いていけない参加者が出ないよう、「会場で最も知識のない人」に話題を合わせること。

専門用語が出たら登壇者に聞くなどの配慮を。

□ 064 登壇者に切り込む質問を

有名な登壇者には、ほかで語り尽くした質問だけでなく、個人的な思いやしくじり話を聞こう。

そこでしか聞けない話を引き出せると、参加者だけでなく登壇者の満足度も上がる。

□ 065 トークは「腹八分目」で

登壇者が少し語り足りないと感じるくらいが、トークイベントのボリュームとしてはちょうどいい。

たっぷり語ろうとすると間延びする傾向がある。

□ 066 会場に配布する質問用紙はイベント中盤に回収する

登壇者に対する質問を紙に書いてもらい、イベントの途中で回収して後半に利用する。

休憩時間に回収すると、進行役が質問を事前に下読みできるので、内容をコントロールしやすくなるというメリットもある。

□ 067 集合写真は「バー」のポーズで

イベントの最後には登壇者と参加者の全員で集合写真を撮影。

タグ付けしてSNSに投稿すると拡散されやすい。

手のひらを開いてポーズを取ると、 楽しそうな雰囲気に見える。

□ 068 最後にアンケートタイムを

イベントの満足度を調べる場合は、イベント終了3分前にアンケートの記入時間を用意すること。

強制的にアンケートに回答する時間を設けることで、回収率を上げる。

イベント後の懇親会

□ 069 Come on! 「パックマンルール」

2、3人で話すときは外から別の人が加わりやすいよう「パックマン」の形でスペースを空ける。

うまく誰かが入ったら「ナイスパックマン!」と言って歓迎しよう。

□ 070 「10秒自己紹介」でぐるぐる回転

参加者には1人10秒で自己紹介をしてもらい、どんどん交流していく。10秒だと名前と職業くらいしか話せないが、場は温まる。

アイスブレイクにちょうどいい。

□ 071 懇親会で役立つ「はがし屋」

登壇者が特定の参加者に長く捕まってしまうことがある。

そんなときは、折を見て登壇者に声をかけ、特定の参加者から引きはがす担当「はがし屋」を決めておくといい。

□ 072 他己紹介 「○○さんはこんな人です」

懇親会の参加人数が20人程度なら、参加者本人ではなく、主催者や参加者を連れてきた人が、 その人を説明する他己紹介を実施しよう。

参加者の魅力が引き出せる。

□ 073 1対1の名刺交換はやめる

登壇者と名刺交換をする場合、参加者が1人ずつではなく、複数人同時に名刺交換するようアレンジする。

名刺交換の時間を短縮できれば、参加者同士の交流が促される。

□ 074 「ぼっち防止」担当がバトロール

懇親会では、どうしても壁際で一人ぼっちになっている人が出てしまう。

会場を回りながら参加者に話しかける担当を決めておき、壁に突っ立っている人が出ないよう配慮する。

□ 075 終わりが見えたら「蛍の光」

イベント終了時には会場に「蛍の光」を流すと、自然と参加者の退場を促せる

□ 076 アンケート回収係を出口に配置

イベント満足度などのアンケートに回答してもらうには、専用の担当者を出口に配置。

帰り際に、ここでアンケートを回収するといい。

イベント終了後

□ 077 レポートを参加者に配信しよう

イベントの内容をブログ記事などにして後日、配信しよう。

記事にすれば、登壇者や参加者がSNSで拡散してくれる可能性があり、

次回以降の新たな参加者の獲得につながる。

□ 078 SNS グループに集合写真を投稿

イベント参加者のFacebookグループに当日の集合写真などを投稿しよう。

「写真を掲載しました」と告知しながら、参加者をSNSグループに誘導できるメリットもある。

□ 079会場で知り合った人とSNSでつながる

イベント終了後には、会場で知り合った参加者とSNSでつながるように努力しよう。

次回以降のイベントの、有望な見込み参加者になるからだ。

□ 080 イベント内容は YouTubeライブにアップロード

たとえイベント内容を公に配信しない場合でも、「YouTubeライブ」 を使って非公開に動画をアップロードしておくといい。

記録にもなるし、知人だけにURLを伝えることもできる。

イベント終了後、登壇者に動画のリンクを送ると喜ばれる。

オンラインイベント

□ 081 リアルイベントよりも寛大な心で

オンラインイベントでは、コメント機能などで視聴者のフィードバックがダイレクトに確認できる。

中には不満やクレームも含まれるが、寛大な心で受け止めよう。

□ 082 複数の進行役が必要

オンラインイベントでは、複数の進行役や裏方を用意しておいた方がい

視聴者のコメントを拾う専門の担当者がいれば、全体の進行に余裕が生まれる。

□ 083 ギリギリまで集客を

オンラインイベントでは開始直前や終了間際まで参加者を受け付けられる。

Peatixを使えば、配信URLも参加者に自動で通知できる。

□ 084 カメラのオンオフで登場を劇的に

オンラインイベントでは出演者の呼び込みにカメラのオンオフ機能を利用するといい。

登場前はオフにし、呼び込みと同時にカメラをオンにすると、登場がドラマチックになる。

□ 085 ワークショップは全員でまず練習

Miro などのツールを活用してワークショップを実施する場合、イベント冒頭に簡単なテーマでツールの練習時間を設けること。

参加者がツールに慣れ、離脱者を防げる。

□ 086 参加者の音声は原則ミュート

参加者には基本的に音声をミュート (消音) してもらうこと。

話すときに、主催者側でミュートを解除するようにしよう。

□ 087 ミュートが解除できない参加者もいる

参加者には諸事情でミュートを解除できない人もいる。

「全員でミュートを解除して意見を言おう」 などという仕掛けも、実践できない人がいることを踏まえておこう。

□ 088 出演者はマイクを用意する

オンラインイベントでは、音声の環境が重要になる。

パソコンのマイクではなく、 ヘッドホンなどのマイクを準備しよう。

□ 089タイムラグを把握しよう

実際に話しているのと動画の配信に、どのくらいのタイムラグがあるか確認しておこう。

リアルイベントと異なり、多少のタイムラグが発生する。

□ 090 場所は自由! 海外からの登壇も

オンラインイベントは、登壇者や参加者の場所を問わない。

国境も越えられると意識し、リアルイベントでは登壇してもらうのが難しい海外のスピーカーにも出演を依頼してみよう。

□ 091 登壇者や登場するモノの説明は丁寧に

登壇者の飲み物やバーチャル画像、配信環境など、細かい部分をしっかりと説明することで、より参加者をイベントに巻き込める。

□ 092 ブレイクアウトルームなどの機能を有効活用

配信サービスによっては、いろいろな機能が利用できる。

Zoomには参加者を細かいグループに分ける

「ブレイクアウトルーム」や「投票」「画面・音声共有」などの機能がある。

□ 093 出演者のライティングを工夫する

出演者の環境によっては顔が暗くなることも。

明るい場所に移動してもらうか、専用のLEDライトなどを利用し、顔がはっきり見えるようにしてもらおう。

□ 094 参加者と体験を共有しよう

参加者がみんなで同じ色の服を着たり、同じアイテムを持ったりするなど、共通のテーマを事前にシェアし、それに沿った準備を参加者にしてもらうと熱気のあるイベントになる。

□ 095 背景画像に工夫を凝らそう

動画の配信サービスによってはバーチャル背景を設定できる。

登壇者のお気に入りの背景にすると、個性が出る。

参加者全員で同じ背景にして一体感を演出するのも手だ。

□ 096 参加者の集中度を測る担当者を配置

参加者の表情やチャット SNSのコメントを見ながら、参加者の集中度合いを測る担当者がいると便利。

集中力が落ちてきたら話題を切り替えたり、コメントを拾ったりしよう。

□ 097 原則は 「1人1画面」

1台のパソコンから複数人でイベントに参加することもできるが、基本は画面上のイベントに集中できるよう、出演者も参加者も 「1人1画面」を原則にしよう。

□ 098 休憩時間を頻繁に取ろう

オンラインイベントでは参加者の集中力がなかなか続かず、見続けていると目も疲れる。長時間のイベントでは、休憩時間を多めに取るといい。

□ 099 懇親会は一定時間ごとに抜けるタイミングを

オンラインイベントの懇親会では、30分から1時間ごとに「用事のある人はここで抜けてください」と声をかけること。

抜けるタイミングを用意することで参加しやすくなる

□ 100 名前の欄にはニックネームを

ウェブ会議ツールでは表示名を自由に設定できる。

参加者にニックネームを入力してもらっておくと交流のきっかけになり、懇親会などでも盛り上がりやすくなる。

□ 101 画面キャプチャーで集合写真を

Zoom などのウェブ会議サービスなら、参加者のスナップショットが撮れる。

イベント後に全員の集合写真を撮り、SNSでシェアするとコミュニティへの帰属意識が高まる。

Posted by ブクログ

【夏の18冊目】

コミュニティについての学びを求めて読んだが、少々幅広く企業コミュニティの説明が強かった。オンラインコミュニティに絞ったものを読んでみたいと思ったー

Posted by ブクログ

よく利用させて(ROM専)頂いておりますpeatixによる、「コミュニティを作れ」と指示されて困っているビジネスパーソンのための、ビジネスコミュニティの作り方の本。

1.ビジネスコミュニティを立ち上げる

2.イベントを企画して集客する

3.イベントの盛り上げ方

4.コミュニティの危機を乗り越える

5.コミュニティ活動の評価方法

6.「コミュニティマネージャー」という仕事

7.新時代に必須の「コミュニティ思考」

主に、オンラインのコミュニティの立ち上げ方法について書かれているので、リアルでのコミュニティについては他の本をあたったほうがいい。

Peatixなどの、オンラインイベントの立ち上げをしたい人向け。