あらすじ

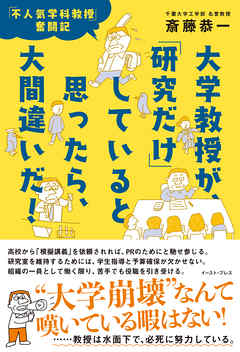

“大学崩壊”なんて嘆いている暇はない!

高校から「模擬講義」を依頼されれば、PRのためにと馳せ参じる。研究室を維持するためには、学生指導と予算確保が欠かせない。組織の一員として働く限り、重たい役職が降ってくる。……教授は水面下で、こんなにも努力している。

【内容紹介】

東京大学工学部で助教、助教授、そして千葉大学工学部で教授を歴任した斎藤恭一氏。しかし、その所属学科は、放っておいても学生が志望して入ってくるような「人気学科」では決してなかった。

少子化と大学間競争が激しくなるなかで、高校や予備校に赴いては、学科、学部、ひいては大学の魅力をPRするために「模擬講義」を行う。さらには「理科離れ」を防ごうと、「市民講座」で熱弁をふるう。大学内においては、講義に対して迫りくる学生からの「授業評価アンケート」にもひるまずに、見事に「ベストティーチャー賞」を受賞。ときに学生生活を充実させてあげようと、新入生や学部生を、合宿や工場見学に引率して盛り上げる。大学組織、研究室の運営を円滑に進めるためには、重荷であっても役職に就き、ゼミ生の論文を添削指導する。研究費の確保、研究の実用化を目指して、科研費を確保し、産学連携に務める。

千葉大学名誉教授が、37年間の研究者、教育者生活のなかで日夜奮闘してきた汗と涙の記録!

【本文より】

「研究」は一人で成し遂げられるものではない!

「あなたの研究の目的とは?」と尋ねられたときに、「発見と発明」、すなわち「『これまでわからなかったことを解明する』『これまでなかったものを発明する』ことをめざして、研究を続けてきました」と言うのが、大学教授として立派な答えかもしれない。

私の場合は、研究とはそんなものではなく、よいときも、そうでないときも、学生との格闘であった。しかし、学生がいたからこそ、研究を続けることができたのは確かである。〈――終章より抜粋〉

【目次】

序章 「大学崩壊」と嘆いても始まらない

第一章 未来ある高校生に必死でPR

第二章 市民にも「理科」に馴染んでもらおう

第三章 「学生指導」はテンヤワンヤ

第四章 大学という「組織」の経営は悲喜こもごも

終章 「研究」は一人では成し遂げられない

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

大学教員の仕事を様々に挙げている。特に高校での出張授業や予備校での講演についてはいままで記載した本がないので参考になろう。

さらに卒論を書いている学生及び修士課程に進んだ学生にとっては、自分の研究生活の参考になると思われる。工学部だけでなく理系の全ての学部で考えらえるであろう。

さらに数学や理科だけでなく、国語と英語を勉強しなければならないということには実感させられる。

Posted by ブクログ

大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 。斎藤恭一先生の著書。斎藤恭一先生が研究者としても教育者としても広報担当者としても誠心誠意全力で奮闘されていることがわかる良書。大学教授というと高学歴で上から目線で偉そうな態度で研究や研究生活に没頭している世間知らず人間というイメージを持っている人もいるかもしれないけれど、研究や研究生活だけに集中できるなんて大きな勘違い。斎藤恭一先生のような大学教授が増えればそういう勘違いをしている人も減っていくでしょうね。

Posted by ブクログ

全然知らない世界の話で面白かった。

大学の教授といったら、イメージ授業して研究して、時に執筆してと言うイメージだったがこんなにあっちいったりこっちいったりして生徒を集め資金を確保し、講演会を持ち回りや義理でしなきゃならないのかと思った。

Posted by ブクログ

大学教員の仕事は多岐に渡るからこそ、若いうちに研究に打ち込めないと研究者としての柱ができないものだと思った。大学パーマネント職に就けたら研究できると思ったら大間違いだ。全く逆だ。

Posted by ブクログ

オープンキャンパスに高校への出前講義など、大学教員の仕事は増える一方。しかし、逆に、広報活動で外に出してはマイナス広報になる大学教員が居るのも事実。が、その点については、さすがに触れられていない。

Posted by ブクログ

理系の大学教授と言えば、研究に没頭してて

社交的ではなくて…というイメージを持ちがちですが

こちらの著者、斎藤氏は不人気学科における

学生確保のために日々四苦八苦した25年間他を

まとめたエッセイ。

高校や予備校を約120校回って、平均80名/回の

生徒、保護者に出会ってるとして、1万人の中から

著者の研究室にやってきた学生は3人…。

現実はとてつもなく厳しい。

昔は、教授の話なんてどんなにつまらなくても

聞いていなきゃいけないものだったのに、

今はアンケートを取られる時代なんですね~。

そして無記名アンケートに「死ね」と書かれる…。

(千葉大でも「死ね」って書いちゃう学生が

いるのかと驚愕した…)

最終章は研究の予算獲得について書かれていますが

たくさんの予算を獲得することのメリット

デメリットも書かれていて興味深かったです。

高校生の頃「浪人していいなら、理科と数学

なんとかして理系に進みたい」と思ったことを

思い出しました。(著者の斎藤氏も現役で大学入学

することにはわりと否定的でした。)

Posted by ブクログ

理系離れ。学生集めに奮闘する工学部教授。ダジャレ満載の中、実は熱い教育論。

志願者を増やすべく高校での出前授業や市民講座。その中で教授の元で学びたいと入学した学生は1万人中のわずか3人だったという。それでも貴重な出会い。筆者は呼ばれればどんな高校へも出張する。

高校生で進路を決めるのは難しい。筆者は文系、理系を問わず高校生のうちに話を聞くことを薦めている。

ちょうど子供が受験生。下の子も含め親として進路をどうするか迷う時期。本書を読んでいると、こんな教授のいる大学が羨ましく思える。

ちょっとダジャレが多過ぎて辟易するが、筆者の教育者しての矜恃が心を打つ一冊。

Posted by ブクログ

千葉大学工学部を定年退職された斎藤先生が,自身の大学教員生活を振り返った一冊。斎藤先生の工学部での研究・教育体験が述べられているだけであるが,一昔前の大学教授とは違って,最近の大学教員はこんなこともしてるのか,と言うことがよく分かるでしょう。これから大学教員生活を始める若手の先生にも役立つかもしれません。斎藤先生は千葉大でベストティーチャー賞も受賞されただけあり,サービス精神も旺盛な先生のようで,ダジャレも満載で文章もとても読みやすく,単純に読み物としても面白かった。

斎藤先生は「大学での研究の第一優先は,研究を通して学生の能力を伸ばし高めることである。」という信念とのことで,大学の研究は「教育のための研究」でなくてはならないそうである。教育機関に勤める教育者としての矜持を感じた。理系の教員だと,そのことを忘れて「学生を自分の研究の道具として利用」してしまい。バランスの問題だが,心に留めておかねばならな。

Posted by ブクログ

<目次>

序章 「大学崩壊」と嘆いても始まらない

第1章 未来ある高校生に必死でPR

第2章 市民にも「理科」に馴染んでもらう

第3章 「学生指導」はテンヤワンヤ

第4章 大学という「組織」の経営は悲喜こもごも

終章 「研究」は一人では成し遂げられない

<内容>

タイトル通り、理系、工学部の、不人気学科(化学科)の教授が、自分の歩んできた道を振り返って書いた本。自分は文系なので、そのご尊名はあまり聞いたことがないのだけど、読んでみて有名な方なのだろうな?と思いました。

第1章の依頼側に立つ自分からすると、結構真実が描かれている。本校に来る担当者は、営業努力の少ない方も散見されるが、大方は斎藤先生と同じように、努力をされている。また第3章は、送り出す側として、ボタンの掛け違いを避けさせたく、努力はするものの、学生の気分はすぐ変わるので、この点は難しいかな?でも教授の努力が実を結んだ時の話は、感動ものですね…。

Posted by ブクログ

大学教授の裏話。

ありそうでなかったぶっちゃけ話。

国立大学とはいえ、

今は競争社会に飲み込まれて大変だよなぁ。

学生の質もさまざまだろうし。

でも、こういうことがオープンにできる時代がきたってのはいいなぁ。

なかなか興味深い内容だった。

Posted by ブクログ

タイトルにある通り「大学の教授は研究ばかりをしているわけではない、他にも様々な仕事があるんだ。」ということを著者のエピソードをもとに紹介しています。

例えば、高校へ出向いての模擬授業、市民講座での広報活動、大学での講義、学生の研究・論文指導、学内の委員会運営、研究費獲得のための書類作成、企業との共同研究などです。

「研究」「教育」「広報」「管理運営」と整理できます。

著者の千葉大学工学部共生応用化学科は希望者が少ないため、本務である研究をしつつも、教授自らが高校や予備校に足を運んで魅力を伝え受験生を増やす努力をされています。(それについて学長からは、本筋である研究をもっとしなさいと言われるそうですが。)

高校生相手にどのような授業をし、どのようなメッセージを伝えるか、学生への指導をどう工夫されているか、現場の方の具体的な発信は概論書では分からない細部まで知ることができるため違った面白さがあります。

あくまでもこの方お一人の経験を書かれたものという前提で、深く考えずに「へぇー。こんなことをしているんだな。」と肩の力を抜いて読める本です。