あらすじ

いまの世の中、ふつうの精神では心が折れてしまう。あなたの心を守る仕組みが必要だ!外務省、特捜検察……巨大組織に屈せず、心を守り抜いた佐藤優氏が語るメンタルの強化術。著者によると、ここ最近、講演会や勉強会の後で“メンタル面の不調”について相談されることが飛躍的に増えたといいます。その背景には、日本社会が急速に新自由主義化しているために、ビジネスパーソンが常に競争圧力にさらされていることがあります。新自由主義を推進すると弱肉強食の社会になり、格差が拡大。一旦、転落してしまうと、そこから這い上がることはほぼ不可能になります。結果、メンタル面で苦しむ人が増えるというのです。こうした弱肉強食の社会において、競争に耐え、勝ち残ることができるのは一握りの人だけ。彼らは、他人を蹴落としてでも自分は生き残ってみせるという、良く言えばメンタルの強い人、悪く言えば自分勝手で図々しい──言い換えると“下品”な人たちである、と佐藤氏は言います。大半の、繊細で優しい心を持った普通の人たちは、競争の中でいつか心が折れてしまうだろう、と言うのです。どんなに必死に頑張って働いても、会社に貢献しても、自分の「心」=「メンタル」が壊れてしまったら元も子もありません。ではこれから先、私たちはどのように働き、どのようにして心を守ればいいのか。下品になってでも戦い続けるのか、品格を保ちながら別の戦い方を探すのか。これからの時代を折れずに、負けずに、疲弊せずに生き抜くための働き方を提案します。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

2021年7月18日記述

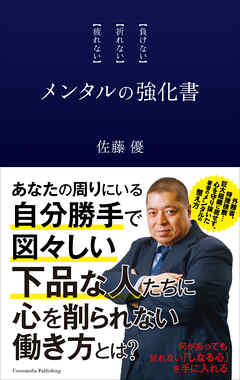

メンタルの強化書

佐藤優氏による著作。

2020年1月1日初版発行。

題名にあるように思うようにはならない世の中を生き抜く上で大切なマインドセットは何かを佐藤優の視点から解説している本。

もちろん何か特別なウルトラCが書かれているわけではない。

(むしろそんなものは怪しいだろう)

良い本というものはある程度、類似性があるものだということを痛感する。

印象に残った部分

とくに現在のような二極化が進む世の中では、期待を裏切られることの方が増えるでしょう。

一歩引いた目線で冷静に世の中と向き合う。

最低限の努力はしながらも、過大な期待をしないくらいの距離感が心の安定には良いと思います。

「諦め」とは様々な苦い体験を経て、「人間にはどうすることもできないものがある」ということを知ることです。

自らの限界を知らない存在は傲慢になります。

それは時として人を傷つけ、暴力を振るうことにつながっていきます。

「意気地」=譲れない一線をしっかり持っているからこそ、それ以外の部分では妥協することもできる。

柔らかくしたたかに生きることができるとも言えます。

現代社会でたくましく強く生きるためには、1つはできるだけ信頼でき社会的価値が高いと評価されているアソシエーションに属することです。

そしてもう1つが、現代社会の中で解体され失われつつあるコミュニティを復活させ、そこに属することです。

自分の置かれている状況を分析し、相手が何を求め、何を避けようとしているかがわかれば、心乱すことなく対応ができます。

怒りだけではなく、人間は行動によって感情を作り出すという事実を示しています。

つまり悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しくなる。

面白いから笑うのではなく、笑うから面白くなる。

睡眠時間が6時間未満の人は7~8時間の人に比べて死亡率が2倍以上になるという調査結果もあります。

何よりもまず、質の良い睡眠を取ることから始めましょう。

そのようなメンタルの病気に罹ったことを、あえて自分で公表する必要はありません。

というのも、世の中にはまだまだ偏見も多く、メンタルを病んだ過去があることで様々な色眼鏡で見られる可能性があります。

自分の過去を全て話す必要は無い、というのが私の考えです。

聞かれたら答えるという姿勢でいればよく、聞かれない事を話す必要はありません。

外交の世界でよくやることですが、自分に都合の悪い情報はあえて相手に伝えないというのがあります。

もちろん聞かれれば答えますが、聞かれなければ答えない。

多少のズルさも、生き抜く上では必要だと思います。

どんなに意識が高まり、制度が整ったとしてもパワハラやセクハラは無くならない、というのが私の結論です。

なぜなら人間自体が悪を内在させているからです。

悲観的楽観論・・最悪の事態を想定し、そのシュミレーションをしておけば

どんな事態が起きたとしても慌てず、パニックになることなく対処することができます。

組織というのは基本的に上司の味方だと考えましょう。

組織のバックがある人物には到底かないません。

組織の中で生き残るには「味方を増やし、敵を減らすこと」が重要です。

直訴するタイプの人間、上に歯向かう人間を、組織は基本的に歓迎しません。

仕事ができない人は、単純な仕事を複雑にする。

仕事ができる人は複雑な仕事を単純にする。

パソコンの中のデータ整理も、むやみにフォルダ分けをしません。

すべて1つのフォルダにしまい込む。

書類が必要な場合はキーワード検索すれば出てきます。

フォルダ分けすると見た目はいいのですが、フォルダ自体がどこへ行ったかわからなくなり、間違えて違うフォルダに放り込んでしまうと、

探すのにひと苦労することになります。

書類や資料を探す時間を極力減らすことが、日常の仕事の効率アップにつながります。

(この辺は野口悠紀雄氏の超整理法に通じるものを感じる)

経験則から下手にテーマなどで分類するより、時系列で並べた方が探しやすいと自分でわかっています。

むしろサラリーパーソンの方が顧客や得意先など、仕事上の付き合いを絞り込むことができます。

フリーランスはそうは行きません。

それこそ幅広く人脈を広げていかねばなりません。

ストレス度はどちらが高いか一概には言えませんが、少なくともフリーランスだから自由だという安直な考えは事実とは大きく違っているということです。

国家も大企業も、そしてお役所も、国民1人ひとりの健康や幸せを願うというよりも、国家や企業としての活力をどう維持していくか?

それが最大の関心事なのです。それゆえ彼らは常に現実を、労働力や経済力というマクロな数字=抽象的な概念に置き換えて考える。

そういう体質と癖を持っています。

ですから国民1人ひとりのミクロな利害と

国家としてのマクロな利害がぶつかった時は、国家は迷わずマクロな視点、マクロな利害を優先します。

働き方改革で働く国民を幸福にするというのは、

あくまでも建前であることを肝に銘じておきましょう。

その本音と目的は超高齢化社会、少子化社会がさらに加速する中で、いかに健全な労働力を継続的に確保するかということに尽きます。

ただでさえ労働力が減っていく中で、途中で燃え尽きてしまわないように細く長く働いてもらう。

それが労働力確保の意味でも、医療費や社会保障費などの削減の意味でも必要不可欠な命題なのです。

人よりも半歩遅れて進むという考え方をお勧めします。

世の中の流れと一緒になって、前のめりに進むのではなく、あえて「半歩遅れて」物事をみるのです。

私は、非正規雇用者に向けられた「自己責任論」は本来取るべき責任を、自由度の少ない弱者に転嫁する「責任転嫁論」に他ならないと考えます。

むしろ「自己責任」を追及されるべきは雇用者側ではないでしょうか?

努力は本人が自主的、主体的にするものであって、第三者が努力しろと強制する権利は本来どこにもありませんし、努力しなければいけないという義務など存在しないのです。

当然そこに責任など生じるものではありません。

雇われた人達が労働力という商品であるとしたら、そもそもそこに「自由」があるでしょうか?

労働力を商品化し、搾取が行われている構造の中で、

労働者は自由意志を持った存在とは到底言えません。

「自由なき所に責任無し」です。

「前のめり」に情報に飛びつくと、ミスリードされてしまいます。

そこで立ち止まって、

「そもそもなぜこんな情報が出てくるのか?」

「どこから流れた情報なのか?」

「その目的はどういうものか?」

と考えることが大事です。

私は「立ち止まることができる力こそが教養である」と考えます。

前のめりに突き進むのではなく、周囲の人達が、社会が前のめりになって同じ方向に突き進んでいる時、「ちょっと待てよ」とか「あれ、おかしいぞ」と立ち止まることができるか?

個人的には消費税を20~25%に上げるなど税金を増やして社会保障を充実させ、生活の不安をなくす北欧型経済こそ、日本人の体質に合っていると考えます。

むしろ増税によるメリットを明確に示し、将来この国をどうしていくのか、そのビジョンを明らかにすることが必要です。

私なら消費税を20%あるいは25%に上げて、大学までの教育費を全て無料にします。

私立はもちろんですが国公立の大学の授業料は軒並み上がっています。

2016年の文部科学省の調査では、大学の年間授業料は国立大学で53万5800円、

私立大学の平均が87万7735円となっています。

1985年の授業料と比べると、私立大学、国立大学ともに約2倍になっています。

子供を私立一貫校で教育を受けさせることなど、一般家庭ではとても難しい。

いまや子供の教育にお金を掛けるか、それともマイホーム購入かどちらか一つを選択しなければならない時代になっています。

親が受けた教育よりも子供が低い教育しか受けられない社会は明らかに衰退していきます。

消費税を上げることで国民が教育費から解放されれば

家計も救われ、教育レベルの下方スパイラルも避けられるのです。

環境と因子の関係で誰もがうつ病になる可能性がある。発病の閾値がそれぞれにあり自分の耐性を意識しながら、その閾値の範囲内にいるように気をつけることがメンタルを保つ上で大切です。

心を病んだからと言って一概に自分を責めるのも間違っているし、逆に環境のせいだけにすることもおかしいのです。

しなやかで折れない「強い心」を作るためには、自分自身の考え方や心の構え方を変えると同時に折れにくい環境を整えるよう心掛けることが肝要です。

労働者に賃金を支払いますが、その賃金の本質は利益の分配ではありません。

それは資本家が労働者を労働力という「商品」として購入する「代金」に過ぎないのです。

ですからどんなに利益が上がった所で、それを労働者に分配することはありません。

どんな状況であれ、とにかく安く労働力を購入した方が利益が上がります。

資本家は常に利益の最大化を図り、他社との競争を勝ち抜くために拡大再生産を行おうとするのです。

利益の分配は誰とやるのか?

それは役員や株主との間で行います。

労働者は人格を持たない商品ですから分配する対象ではないのです。

資本主義のこの構図を知れば、お金持ちになるには搾取する側、すなわち資本家にならなければ駄目だということがわかるでしょう。

私に言わせれば現代の競争社会の中で勝ち残っている人は、特異な能力があるかあるいは親の遺産を引き継ぎ、最初からスタートラインが違っているか、

さもなければよほど図太く、図々しい人物であるかのいずれかだと思います。

Posted by ブクログ

佐藤優氏の今までの著書のジャンルとはちょっと違っていて、いつも以上に面白かったです。

折れない心は、堅くて強い心ではなく、しなやかな心。しなやかさを持ち、下品に落ちることなく強く生きるには、内面を強化することと環境を変えること。

前のめりに生きるのをやめて、立ち止まる。

心が折れた時には、休む。良質な睡眠をとる。

ごもっともです!

自分にとって快適な環境づくりが大事で。

だから今日も私は昼寝をするし、気が乗らない仕事は後回しにする(笑)。

Posted by ブクログ

冒頭と部分的に共感できる内容だった。

(先輩から借りた本)

・ラベリングによる、逸脱者創出への不信感や(ひきこもりが犯罪を犯す等)、プレッシャー(努力しなきゃ負け組に)がある。

・「前のめり」な生き方はつらい、自分はどう生きるか?(総合職として執行役員を目指すのか?)

・アソシエーションに所属することにより、「共助」を持つ(今は自分だけが勝つという生存競争になっていてつらい)

理解できなかったのは、「自己責任」は最近の潮流であり、努力しなかった人に「負け組」の責任があるのはおかしいという論調。

著者は、「努力」は強要されるものではないといい、「自由」と「責任」は表裏であると主張している。その理論ならば、「努力」しなかった「自由」を取った人が、負け組に陥るのはそれは個人の責任では?と思ってしまう。

もちろん、政策や環境、遺伝子素因等で雇用されるのが難しく、責任がその個人のみにある、という考え方が違うのは理解できるけど…

けど、全体的に論拠が薄く、各所に矛盾が見られた。

物知りの先輩と飲みに行って説教聞いてる感覚。

文章を半分に削ればいいものになったかも。

この人のメンタルが強いのは、情報の整理能力と仮説を立てる能力、立てた仮説を信じ切る気持ちが強いからだと思う。

Posted by ブクログ

エリート社員は残業できないと困る。

彼らの間での競争は激しく競争相手に負けないためには所定内の時間では到底追いつけない。

明日できることは今日しない。

先延ばしにできることはできるだけ先延ばしにしよう。

その意味では、図太くズルくなることも大事。

精神衛生にもつながる。

身の回りの環境を整備することで、作業の効率が高まり、自分の頭の中も整理されすっきりする。

今日は引き出しの中だけとか本棚の一部とか、少しずつ進めていくやり方が良い。

一連の流れをパターン化する。

それによって脳を疲れさせず心の健康にもプラスになる。

最悪の事態を想定し、そのシミュレーションをしておけば、どんな事態が起きたとしても、慌てず、パニックになることなく対処することができる。

それが結果的に心をしなやかにし、強く生きることにつながる。

イライラしているときほど、静かに落ち着いた行動をとる。

立ち振る舞いもゆっくりと穏やかにする。

出来れば笑顔を作る。

口角を上げるだけでも、感情の動きが変わる。

怒りをコントロールすることが、心を整え、強くする。

自分が一方的に上司に追い詰められているのではなく、相手も何者かから追い詰められていることに気づく。

それを理解しているだけで、こちらの心に大きな余裕ができる。

最初の目標をあきらめ、それに関わるセカンドチョイスで成功している人はたくさんいる。

いい意味での諦めが柔軟な思考を呼び覚まし、人生をたくましく生き抜く原動力になる。