あらすじ

革命期のパリを舞台に大志を抱いた孤児が奮闘する物語。ひねりの利いた、身の毛もよだつ作品だが、読んだら決して忘れられない。その孤児はやがて王族とも急進派とも同様に友人となり、後に伝説のマダム・タッソーとなる。1761年、マリーというちょっと変わった容貌の小さな女の子がアルザスの小さな村に生まれた。両親の死後、彼女はいささか風変わりな蝋彫刻家の弟子となり、パリの裏通りにやってくる。そこでふたりは尊大で支配的な未亡人と内気でおとなしく蒼白いその息子と出会う。四人は、使い手のない「猿の館」を改装して蝋の顔を展示し、その見世物は一大センセーションを巻き起こす。マリーは芸術的才能を買われてヴェルサイユ宮殿に呼ばれ、王女の教師となり、出産で命を落としかねなかったマリー・アントワネットを救う。しかし宮殿の外では時代が動きだしていた。革命期の動乱のなか、民衆は王族の首を要求し……。ついに蝋人形館は……。エドワード・ケアリーの『おちび』は比類なき作品で、ひとつの世界を創ることになる「血に染まった小さな少女」の驚異の物語である。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

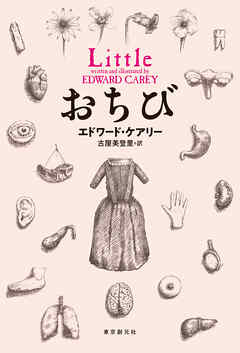

1761年、スイスの小さな村で生まれたマリーは、父を亡くし町の医師クルティウス博士の家で母と共に働くことに。だが、人馴れしない博士の仕事とは病院から運ばれてきた遺体の型を取り、蠟で標本を作ることだった。クルティウスの弟子となり型取りの技術を身につけたマリーの運命は、舞台が革命前夜のパリに移ってから大きく動き始める。ロンドンの蝋人形館で有名なマダム・タッソー(本名マリー・グロショルツ)の前半生にスポットをあて、イマジネーションを駆使して個性豊かな人びととの出会いと別れを描いた自伝風歴史小説。作者本人による挿絵付き。

マダム・タッソーの来歴をぜんぜん知らなかったので驚く展開のたびにWikiを開きながら読んだけど、さすがにフィクションだろうと思った部分ほど史実なので二度びっくりした。ルイ16世の妹・エリザベート王女の側近になったのはともかく、牢獄でナポレオンの妻ジョゼフィーヌに出会うところまで史実とは。

私はやはりヴェルサイユでの日々を描いた第四部が好きだ。思想家など著名人と凶悪殺人犯を分け隔てなく蝋人形にして展示する〈猿の館〉(元は人真似するチンパンジーが住んでいたという設定もGOOD)の奇妙さと、公開晩餐や立会い出産など人びとの"見たい"という欲望に晒される王族という生き方の奇妙さが重なり合っていくさまにゾッとする。マリーと顔立ちの似たエリザベートが度重なる婚約の破談に傷つき、"恵まれない人びと"救済のため蠟の臓器づくりにのめり込んでいく姿は、権力構造の最上位と最下位にいる二人が同じように自由を奪われ身動きがとれない悲しみを物語る。突き放すような台詞しかでてこないのに、マリーへの愛着がどうしようもなく滲みでてしまうエリザベートの別れのシーンには涙してしまった。

登場人物はクルティウス先生もメルシエさんもピコー未亡人もエドモンもエリザベート王女もみんな第一印象が良いとは言えず、未亡人にいたっては終盤まで本当にクソババアなのだが、一人ひとりが生きるということのままならなさを体現しているようで最後にはたまらなく愛おしくなる。ピコー未亡人は亡き夫のようにクルティウス先生を愛することはなかったけど、息子のようには愛していたと思う。彼女の場合、それは行き過ぎた所有欲のかたちをとるのだが。クルティウス先生がアンリのマネキンを切り刻んだ布で未亡人の額を拭うシーンは衝撃だった。愛という歪み、それ自体の愛おしさとおぞましさが描かれた名シーンだと思う。

マリーの人生は常に死に彩られていた。初めは怯えつつも、蠟を使って人体を永久保存する術を身につけたとき、マリーにとって生と死は区別のないものになったのだと思う。革命のさなかもたやすく命を奪う民衆の熱狂には怯えているが、死んだ人の姿に怯えることはない。そうしてマリーは死者が生者のようにあふれ、生者が死者の真似をする小さな世界をつくりあげた。やがてイギリスへ移ったマリーの館が建つベイカー街を舞台に、探偵小説という生と死のエンターテイメントが花開くこととなる。そういえば、コナン・ドイルのおじのリチャード・ドイルは蝋人形館の〈恐怖の部屋〉に集まる人びとを描いていた。

〈アイアマンガー三部作〉の評判を聞いてずっと気になっていたケアリー。読めば必ず好きになる作家だという予感があったが、全篇を覆うイラストも含めてぜんぶが魅力的で大好きになった。