あらすじ

撃墜されるも東南アジアの聖木に救われた兵士、四世代に亘り栗の木を撮影し続けた一族の末裔、感電死から甦った女子大生……アメリカ最後の手つかずの森に聳える巨木に「召命」された彼らの使命とは。南北戦争前のニューヨークから20世紀後半のアメリカ西海岸の「森林戦争」までを描き切る、今年度ピュリッツァー賞受賞作。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

『子供、女性、奴隷、先住民、病人、狂人、障碍者。驚いたことにそのすべてが、この数世紀の間に、法律上の人格を持つ存在に変わった。それならば、樹木や鷲、山や川が、自分たちに果てしない危害を加えて窃盗を働いた人間相手に訴訟を起こしてなならない理由があるだろうか?ー 話すことができないので当事者適格性が認められないというのは理由になっていない。法人も国家も口をきくことができない。弁護士がその代弁をするのである』

昨秋に、隣地の裏山に自生したオニグルミを幹の半分まで切ってもらった。我が家の雨樋が落ち葉で詰まるから。

僕が家を建てる前から生きてきた木の生存権を侵害し、無用な苦しみを与えていると告発されたとき、僕はどうすべきか。

所有権なぞ、地球と生命の歴史が鼻で笑う。

植物同士のコミニュケーション能力。共生する微生物と作り上げた地下のネットワーク。化学物質の交換によって森の全ての木々が交信していること。成熟した木を皆伐することの愚かさ。植林では生態系を救えないこと。

本書は、植物や森に関する様々な不思議を教えてくれる。そして、企業保有の森林伐採を止めるための抵抗活動である樹上占拠と、その挫折についても。

エコロジーと自然破壊を題材としても、描かれるのは木に魅入られた人々の生き方や苦悩だ。入れ替わり語られる群像劇と心理模様、彼らの系譜にまつわるストーリーにグイグイと引っ張っられる。

繰り返し問われるテーマのひとつが、心理学用語である傍観者効果だ。“なぜ人は目の前の明白な緊急事態に対して行動を取ることができないのか“。

その問いのもう一つの側面は、“なぜある人々は行動を起こせるのか”。

樹齢数千年の木の命は、人間一人のよりも重いという大義も一つの答え。

壊れゆく世界を救うためには、種としての人類が滅ぶしかないという絶望と自死もまた答え。

救いたいのは見知らぬ誰かではなく、隣で手を繋ぎ戦っている仲間だというのも、きっと答えなのだろう。

ラストのメッセージは、“STILL ”-まだ、いまだに、更に -諦める訳にはいかない。

Posted by ブクログ

リチャード・パワーズが紡ぐ物語の力に泣いた。

特に終章が本当に素晴らしく、本を読んで世界が変わると言う言葉は本当だったんだと思った。

人と人の道が交わり、また新しい道ができる。

そこで交差する人達の想いは読み手にも作用する。

地球のために、森林のために、私にできることは何か考えながら生きていきたい。

この本は未来へ繋ぐ架け橋。

Posted by ブクログ

大傑作。あまりにおもしろくて半日で一気読みした。ちょっと動揺するくらいにso movedで、とりあえず今年のマイベストは決定した。極めて美しい無限の姿。

Posted by ブクログ

すごい本だった。

第一に、アメリカで天然林の伐採運動が、どのように盛り上がっていったのか、何人かの人の個人史の集合として読むことができる。

第二に、樹木の集合体としての森林に、別の次元の特性が備わっていることを、科学的知見も援用しながら示したこと。

第三に、それに関わる人間のあり方を示したこと。

とにかくパワフルでびっくりした。

Posted by ブクログ

切ない物語でした。適した大気があるから、我々は普通に生活できている。その大気を作ってくれている樹木。その樹木を伐採する人間。その伐採を食い止める人。レイの発した「正当防衛」がしっくりきた。不条理な世の中だなぁとつくづく思う。メルロポンティを思い出した。

Posted by ブクログ

人との出会い・人生は無数に枝分かれし、絡み合い、時に根幹に帰る様はまるで木のよう。

読み終えた後、木を見上げその樹皮に触れて名前を尋ねてしまったけど、伝わっただろうか。

Posted by ブクログ

昔、吉祥寺に知久寿焼のライブを観に行ったことがある。彼はMCで、吉祥寺の街中にあるとても古い木について話していた。その木は不思議なことに、つららのようにいくつもの「こぶ」が太い枝から下に向かって伸びているのだという。自分はその木を幼い頃から当然のように認知していたが、そんな形状が目に入ったことは一度もなかった。ライブのあと、何気なくその木の前を通って例の「こぶ」を目にした時、身近な世界のなかには不可視の領域が含まれているのだと知り、愕然としたことを憶えている。

この本に充満しているのは、そうした視えないものたちのむせかえるような気配だ。そしてパワーズ特有の、途方もなさから詩の様相を帯び始める事実たち。読後には新たな耳目が与えられ、確実にいつもの風景が変容してみえるはず。隅々まで本当に面白いが、特に最初の『根』の章が短編集としても素晴らしい。傑作。

Posted by ブクログ

【木々の描く物語を想像してみる】

世代を超えて存在する木と森林と生態系と、そこに異なる形で関わることになった人が想像する物語の話。

人は木材を生産する時、木を守ろうとするとき、木を学問する時、自然に対する自らの視点を示すのかもしれない。

木にまつわる神話や言い伝え、木材の伐採、森林占拠運動、科学、生物多様性…

‥

環境保護が欺瞞になる社会。

この世界で、人間が特別なのは、私たちが人間だから当たり前だと思う。

自分の家族が自分にとって避けられず特別な人間であること、

自分の国が自分にとって特別であること、

自分が自分にとって特別な人間であること。

それは避けられない。

けど、

それで他者に対して、他国に対して、他の生命に対して、

傲慢になることは違うと。

あらためて。

無知の知は、知らないことを知るだけじゃなくて、知りえないことがあると知ることでもあるのかなーとか。

Posted by ブクログ

樹木と何らかの関わりを持ち、樹木をそれぞれのやり方で大事に思うようになる人々個別の物語が最初にある。短編集のようになっている。

中盤以降は、彼らの物語が一つに絡み合い大きな流れとなっていく。

木自体ですでに多くの生態系を抱える環境になっており、地球規模の視点で環境を見ても木は重要な役割を果たしている。極端に言ってしまえば人間は邪魔者でしかないが、さすがにそこまで言わずとも、そのことを認識しながらもっと謙虚な生き方を人間はすべきだろうと考える。

木になったつもりで、木の視点で世界を見てみる。千年生きる木の時間からすれば、その周りを動き回る人間など、人間の周りで目にも留まらぬ速さで動き回る小虫のようなものだろう。

長すぎるのと、時々出てくる詩的な表現によって文意を解釈しにくくなってしまうのがやや欠点。

Posted by ブクログ

読みごたえあった。7月から約半年かかって読んだ。総じて言えば木と人間の話。壮大。壮大すぎて理解不能な文章が並ぶ。聖書のよう。よくもまぁこんなに脈略があるのかないのかわからない文章をツラツラ書けるな。しかし脈略がないようであるのが木で、あるようでないのが人間、なのかもしれない。

Posted by ブクログ

圧倒された。また時を経て読み返したい。読んだ後の世界が違って見えると訳者の後書きにも出ていたが、本当にそんな感じ。情報量も揺さぶられる感情の量も多い。じっくり噛み締めて咀嚼したい。

I felt a difference of 2 cultures. Due to Shintoism, Japanese find a divinity in nature. We have certain respect for old big trees. Although with this religion originated in Japan, we cut many trees, destroyed many forests. But I was surprised and embarrassed to know that Americans cut old trees without any respect. As usually said, for Western culture, human beings dominate the nature. For Japanese living in this land where a lot of natural disasters happen, nature allows us to live.

Anyway, we all should face to the actual situation now.

Karmic backlash.

We have to pay a price very soon...

Posted by ブクログ

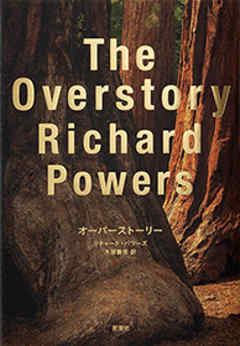

まず、ジャケットが出色。巨木の根元に陽が指している写真の上にゴールドで大きく書かれた原語のタイトルがまるで洋書のよう。角度を変えるとタイトル文字だけが浮かび上がる。最近目にした本の中では最高の出来である。表紙、背、裏表紙を広げるとカリフォルニアの朝の森にいるような気がしてくる。そうなると、バーコードの白抜き部分が邪魔だ。折り返し部分に印字するとか、帯に印刷するとか。他に方法はないものだろうか。

前置きはこれくらいにして中身に入ろう。カバーの写真が直截に示す通り、木の話である。写真にある木はおそらくレッドウッド(セコイア)。樹齢二千年を超えるものもある、ウディ・ガスリーの『わが祖国 This Land Is Your Land』の歌詞にも登場する、アメリカの森を代表する巨木である。

この本を読んで初めて知ったのだが、レッドウッドの原生林が材木用に伐採され続け、激減しているそうだ。当然それに対する反対運動が起きる。その中の過激なものに<Tree sitting(樹上占拠)>と呼ばれる抗議行動がある。森を守るために訴訟を起こしても、企業側は裁判で負ける前に伐採を終わらせようと急ぐ。そこで樹上にプラットフォームを築き、何日もそこに座り込むのだ。切り倒せば人が死ぬので、企業側も手を出せない。

本作は「根」「幹」「樹冠」「種子」の四部からなる。『オーバーストーリー』というタイトルからは「超物語」や「物語を超える物語」などの意味を想像しがちだが、<second story>といえば「二階」のこと。<story>には「階(層)」の意味がある。<overstory>は「林冠(層)」(森の上部の、樹冠が連続している部分)を意味している。ダブル・ミーニングだろう。本作自体、いくつも集まった<story>が、層をなして複雑に絡み合い、ひとつの<The Overstory>を創り上げている。

小説のハイライトにあたるのは「樹上占拠」を描いた「樹冠」の章だろう。地上六十メートルの樹上に立てこもる二人の男女、そこに食料その他を届ける仲間、迫りくるチェーン・ソーの音、風で揺れるデッキ、命綱をつけての樹上探検、避けて通れない排泄、雨水をためてのシャワー、高い枝の上に生えるハックルベリー、木の洞にできた水溜まりに棲むサンショウウオ、とそこには信じられないほど豊かな生活がある。無論、愛も育つ。なにしろ若い男女が二人きりで何日も共に過ごすのだ。

話は二人の何世代も前、南北戦争の前から始まっている。ノルウェー系の新参者は石を投げて栗の実を落とすのを見て笑う。そこ、ブルックリンで栗は無料で手に入るアメリカのご馳走だ。栗は新しくできた州であるアイオワまで男のポケットの中に入って運ばれ、そこで芽を出す。一本、二本と枯れて行き、残る一本が土地のランドマークになるほど大きく育つ。その一家の男は代々、栗の木を月に一度写真に撮り続けた。その子孫はアーティストになった。これがニコラス・ホーエルの「根」だ。

七人の男女と一組の夫婦が<overstory>の「根」となる。中国系のミミ・マーは父と同じ技師。家は代々イスラム教を信仰する回族。貿易商を営んできたが共産党の時代にすべてが奪われる。三つの魔法の指環と阿羅漢(アラハット)を描いた巻物を身に帯びて、ミミの父はアメリカに渡る。携帯電話の発明者である父が死に、指環は三姉妹で形見分けし、ミミは未来を教える扶桑の指環を手にする。自社ビルの前に生える松が一夜にして切り倒されたことに怒り、彼女は抗議行動に飛び込む。

ダグラス・パヴリチェクはヴェトナム戦争時代、パラシュート降下中、落下地点を誤るが、ベンガルボダイジュの上に落ちて命を拾う。仕事を転々とし、皆伐した跡地にダグラスモミを植樹する仕事を見つけ、達成感を持つが、それが、逆に会社に新たな伐採を可能にするトリックだと知り傷つく。公園内の木が聴聞会を前にした深夜、市の手配した業者の手で切られようとするのを見て、体を張って阻止し、警察につかまってしまう。ミミとの出会いが彼を伐採の抗議集会に向かわせる。

『アベンジャーズ』というシリーズ物の映画がある。それぞれがコミックの主人公だったヒーローが寄り集まって悪と戦うという設定だ。本書も似た設定だ。「根」にあたる部分が、それぞれのヒーローの個別の活躍を描く部分で、そこだけで充分面白い短篇集になっている。そこだけ読んで本を閉じてもいいくらいに。しかし、異なる分野で優れた能力を持つヒーローたちが力を合わせて難局に挑むというストーリー展開は鉄板で、面白さからいえばそこは外せない。

ただ、個人的な感想からいえば「根」の個々のエピソードを語る淡々としたストーリーが好きだ。活動家たちに根拠を与える理論の構築者がいる。それに影響を受けてコンピュータ・ゲームで解決策を練る企業家がいる。ついにできなかった我が子の替わりに木を植え、庭が自然に帰るのを見守る夫婦がいる。感電死から奇跡的に蘇り、木の声を聞くことができるようになった大学生がいる。出色の個のストーリーがあって、その上に『オーバーストーリー』があるのだ。

木が人間と同じように、或いはそれ以上に、感情や意志を持っているというパトリシア・ウェスターフォードの理論は、一見するとトンデモ理論のように見えるが、噛んで含めるように説明されると誰にでも呑み込めるように書かれている。それ以上に、美しく手放すことのできなくなる理論であって、これを読んでしまうと、最早今までの人間至上主義ともいえる世界には戻れない気さえする。木のために人間ができることなど、たかが知れている。われわれ人間はさっさと滅びるのがもっとも意味がある行動なのかもしれない。

Posted by ブクログ

なんらかの社会的な問題を小説で扱おうとすると、えてして、説明的になったり啓蒙になったり説教臭くなったりして、物語やうねりやスピードをそがれることが多い気がするが、これは始めの、木を巡る8人のストーリーからして面白く、ぐいぐい来る。

環境問題、森林伐採、エコロジーの運動などを取り込んで、こんな小説が出来るとは!

パトリシアについては、あ、これペーター・ヴォールレーベン『樹木たちの知られざる生活』じゃ…?と思って読んでいたら、やっぱりそうだよね、訳者後書きにて言及されていた。

分厚いけど、どんどん読めた。面白かった。

ジョン・ミューアやソローも読みたくなる。

Posted by ブクログ

な、長い。訳者の癖なのか、原作がそうなのか、淡々とした現在形の短文が延々と連なっている。

読むと世界が違ってみえるらしいという誘惑で読み切った。確かに、木がお互いにシグナルを送り合い、世界はすべて繋がっている。という感覚(これをネットゲームで再現できるとしている)ははっとしたかなぁ。ドクターパトリシアのターンだけ読むのが楽しかった。

訳者後書きで年輪のような物語の構成になっているとのこと、それ自体が面白いのかな…。過激なエコテロリズムについては内的動機が強すぎてあまり理解ができなかった。

直近で読んだ、4000年前の狩猟採取民族が主人公のファンタジーの方が環境問題を考える契機になりそう。そして、ワイルダーの大きな森シリーズを読みたくなった。

Posted by ブクログ

アメリカの原生林を主題にした長い物語。植物の驚くべき生態について詳述され、アメリカ入植以来の歴史や生命史など壮大な内容になっている。しかもピューリッツァー賞を取っていて高評価を得ているようだ。「不都合な真実」の小説みたいな感じのイメージ。しかし私見ではフィクションの部分に物足りなさを感じてしまった。エコテロリストを主軸にした物語で、様々な引用も素晴らしいのだが、植物的な知識や情報にエネルギーが割かれすぎていて、肝心なフィクションの内容には結局たいした展開も発想も感じさせなかった。登録人物が繋がるきっかけも微妙だし、もっとうまくシナリオを組み上げればすごく良い本になるのでは…