あらすじ

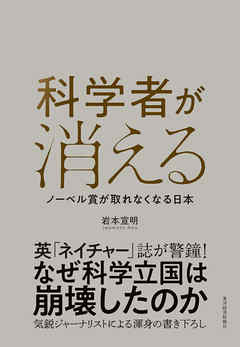

英「ネイチャー」誌が警鐘!

なぜ科学立国は崩壊したのか!?

気鋭ジャーナリストによる渾身の書き下ろし

【様々なデータが示す日本の危機】

理工系博士の卵は半減/博士になっても職がない/大学院修了者の半数が借金苦/

優秀な人材ほど企業へ/下がり続ける大学ランキング/日本だけ論文数が減っている/

大学法人化後、研究時間が25%減少/基礎研究費割合は主要国下位

【本書の目次】

第1章 憧れだったノーベル賞

第2章 研究者がいなくなる -空洞化する大学院博士課程

第3章 衰弱している日本の研究力 -主要国で最低レベルに凋落

第4章 忙しくて研究できない -「選択と集中」の弊害

第5章 ノーベル賞が消える -研究者が共有する危機感

第6章 大学解体のとき

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

博士課程に進む人が減っている。理由は、修了後、恒常的なポストにつけるのは1割のみ。優秀な人ほど、企業にいく。40歳過ぎてもポスドクの身分のままであることも多い。

また、研究を落ち着いてできる環境がない。科研費の選択と集中は、日本の研究開発力を促進している、という結果はない。むしろ阻害している可能性の方が高い。

プロジェクト予算が増え、短期に成果を求められることから、腰を据えた基礎研究が行えない状況になっている。

本来、大学院や博士課程に進める実力のない人まで、集めないと大学として成り立たない状況。

「大学」というモデルを解体し、研究機関と高等教育以降の教育機関と分けるなど、抜本的な改革をしない限り、ノーベル賞どころか、そもそも日本から科学者自体がいなくなるのでは?という主張。

その通りでしょう。

Posted by ブクログ

日本から科学者が消える、と聞くと、

そんなはずがない、と思いますが、

相当な危機的状況です。

若手研究者が無期限で雇用される枠はとても少なく、

それを知っている研究力を持つ学生は

博士課程への進学を辞め企業に就職し、

その結果、日本の研究は衰退していく。

衝撃を受けました。

博士号を取得してから

アカデミックでちゃんと職に就けない現状。

私がどうにかできる話ではないけれど、

これが現実なのか、ということが

たくさん書いてありました。

30年後もノーベル賞を取れる日本であってほしい。

そう願うばかりです。

日本の現在の研究状況を知りたい人に

おすすめしたい1冊です(*´˘`*)

Posted by ブクログ

既に広く知られている事ではあるが大学の研究の衰退と研究者のひどい環境について書かれている。

著者はライターなので既存の統計や資料を集約して書かれている最後の結論はまあまあ良いことが書かれているのではないか。

提案としては研究機関と就職教育機関の分離。

日本では建前上企業も大学で学業が重要、とは言うが実際就職時に学業を全く重視、評価していない。

結果大学では学問的学業や研究ではなくそれ以外の教育に時間が費やされている。そのような教育と博士の学術研究を同じ人、機関がやるのには無理がある。

実際にこういう分離ができてかつ、大学のステータスが今と同じように付加されていればかなり解決はすると思うが、、、

Posted by ブクログ

たまにニュースで取り上げられたりして、薄々気づいていたことではあるが、改めてデータを用いて現在の状況を説明されると暗い気持ちになる

そのような政策を考える人、実施する人は意図してそうしているのか?または真剣に考えた結果がこれなのか?どちらにしても酷すぎやしないか?

最近の日本の政治のあり方をみていると頑張っている人が報われない世の中になっている。教育や大学だけの話にとどまらず…

Posted by ブクログ

日本のノーベル賞受賞者が減ってゆき、優秀な科学者候補は海外に流出するか企業へ行き、科学者が減ってゆく。そんな暗澹とした未来を、統計や関係者に対するアンケートから明らかにした作品。筆者の主観ではなく公開されている統計をわかりやすく読み取っているため説得力がある。巻末の参考URLから参考元の統計にも飛べて便利。

Posted by ブクログ

日本における基礎研究の危機が叫ばれるようになって久しい。最近では日本人ノーベル賞受賞者も必ずと言っていいほどこの話題に触れる。ノーベル賞受賞者というと高齢のイメージがあるが、評価された研究のほとんどは若手のころの実績であることからもわかるように、若手研究者が基礎研究に打ち込める環境が日本の科学水準を引き上げる。

高い山には広い裾野が必要だが、日本では博士課程を終了しても研究職につける者は一割にも満たない。理系修士課程修了者の大半は技術者として企業に雇用されるが、技術者になるのであれば博士課程で学ぶことに大きな意味はないし、時間と労力とお金の無駄、と後悔することになりかねない。

筆者によると、この原因は大学運営費交付金の減少にある。2004から2016で1兆2415億円から1兆945億円と12%、1470億円減っている。大学の教員は6万5000人ほどいるが、年俸900万の教員の4分の1ほどの人件費にあたる。もちろん大学の運営費は交付金のみで賄われるわけではないが、京大のように寄付金が多く、病院からの収入もあるような大学でも運営費の3分の1が交付金だし、埼玉大のように医学部を持たない(附属病院がない)大学では半分が交付金頼み。

国は「選択と集中」「大学の重点化」と称した政策を進めている。質の高い論文はトップレベルの大学からのものがほとんどなので地方の中小規大は研究はほどほどにしておいて人材育成などで役割を果たせ、ということだがこれは間違い。トップレベルの大学では研究に専念できるポジションが準備されているのに対し、地方では教育などに費やす時間が多くなっているためで、資金・時間で補正してみるとトップレベルも地方も大差はない(そもそも研究者になんかなるような人は社会不適応な人が多いので、教育なんか期待するほうが間違っている、ということも書いてあるが、、、)。山中伸弥や中村修二、大村智など地方出身のノーベル賞受賞者がこの地方にも目を向けさせるきっかけになるかもしれない。

若手研究者に任期付きでないポジションを、というのがメインの主張ではあるが、理想はともかく、あまり保証されたポジションが増えると「生涯一助手」みたいな老害を生むような気がしてならない。何年もに渡る基礎研究が花開いて、、、という話は時々耳にするが、何年もに渡り研究費ばかり無駄にして何の成果もでない、というケースは成功例の数倍にのぼるだろう。こうした花開かない研究に投資した資金を必要な経費と割り切るだけのパトロン感覚や経済的なゆとりが国に必要なんだろう。