あらすじ

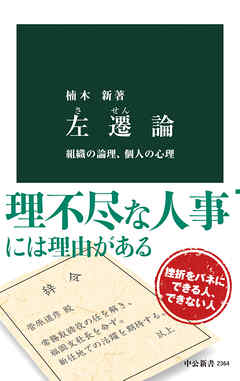

左遷という言葉は「低い役職・地位に落とすこと」の意味で広く用いられる。当人にとって不本意で、理不尽と思える人事も、組織の論理からすれば筋が通っている場合は少なくない。人は誰しも自分を高めに評価し、客観視は難しいという側面もある。本書では左遷のメカニズムを、長期安定雇用、年次別一括管理、年功的な人事評価といった日本独自の雇用慣行から分析。組織で働く個人がどう対処すべきかも具体的に提言する。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

恒常的に残業が多くてムードも良くない職場を活性化させるために最も効果ある対応は、明るくて仕事ができる面倒見が良い優秀な社員を配置すること

Posted by ブクログ

どのような環境に置かれても、それをチャンスと捉えて、自分と向き合い新たな挑戦に繋げていける事が分かった。最終的に分人主義の考え方に通じて行くのも興味深い。

Posted by ブクログ

個人の主観と、日本社会の価値観・文化に基づく会社組織側の論理のミスマッチにより、下された個人やその周囲を取り巻く人達が感じることが「左遷」。

そのように本書から読み取りました。

著者の書は、他にも数冊読みましたが、オーナー社長にならない限りは、会社組織の文化を自分流に変えることは難しいので、個人の意識・価値観をチェンジすることで、自分の選択肢に適合させることが肝要であると解釈しました。

そして、「人は自分の事を3割高く自己評価いている」ということを肝に銘じ、今後の会社生活に役に立てていきたいと感じております。

Posted by ブクログ

組織で働く以上、不本意な異動を言い渡されることは誰にでもあるし、その際に感じるのは「会社から必要とされていないのか」「ここでは役に立たないのか」との焦燥感である。

なぜ不本意な異動が発生するのか、そのように感じた際、どのように捉えるべきかを簡潔にまとめた良書である。

単なるhowto本ではない、言い渡す側、言い渡される側の視点や対処法が詰まっている。

人事部のみならず、すべての組織人におすすめ。

Posted by ブクログ

本書を手に取る人は、人事上の左遷に何らかの関心をもったか、実際に左遷と思われる処遇を受けた方々であろう。サブタイトルが示すとおり、左遷は、組織の論理と個人の心理・心情のギャップから生じる。これを丁寧に参考文献やインタビュー、著者自身の経験から検討がなされている。意外だったのは、菅原道真や森鴎外が左遷された例として紹介されていたことだった。また役職・地位は下がっても、給与に影響が無い場合も、左遷にはあるという。左遷とは、辞書的な語義は置いておいて、「順調に走ってきた者が、意外な人事によって先が見通せなくなり立往生するという、人の一般的な悩みに共通する素朴な物語」(p.15)という著者による紹介の意味が参考になる。加えて、左遷を主張することは「強者の論理」(p.30)となる可能性にも言及している。とはいうものの、当該組織における人事上の大きな流れがあることは、どの団体でも共通しているだろう。「自分のことは3割高く評価」原則(p.130)という著者の指摘はおもしろいし、「家族がもたらす客観的視点」(p.142)はなるほどと思う。著者は「管理職の優劣やその権限の大きさはかつてほどの意味を持っていない」(p.147)とも指摘している。

挫折や不遇の体験を通して、会社の枠組みを客観化したり、そこから離れて次のステップに移行している。自分の悩みに関わることや、そこから派生することがきっかけで一歩前に踏み出す人が多数派(p.191)、と言う言説も読者を勇気づけるだろう。また「人は自分を変えることは難しいので、単一のアイデンティティに限定せずに、もう一人の自分を持つ方が組織で働く苦しさや閉塞感から解放される。選択肢や評価基準が一つしかないという思い込みも避けられる」(p.217)ということも首肯しやすい。

Posted by ブクログ

これは、淡々と読んでしまいました。その中で江坂先生の「冬の火花」を何度か引用しているので、是非これを読みたいと思います。

あと近所の本屋で城山三郎先生の「毎日が日曜日」の帯に楠先生がオススメ!って書いてあって。

楠木先生って有名なんだ!と感心しました。確かに内容は落ち着いて読めるし実感共感することばかりです。

これからも先生の本をたくさん読みたいと思います。

Posted by ブクログ

企業の人事を取り扱う新書をよむのは久しぶりだなと思ったが、気づけば『人事部は見ている。』と同じ著者だ。あれ以来の、この手の本。

つまるところ、こういう本は貴重。

企業の人事をテーマにするというのは書きにくいことだと思うが、紹介のあった『トヨタ人事方式の戦後史』は興味がわいた。

前著(人事部は見ている。)よりも、考えさせられる内容が多い。

あるていどの年代になると「過去の実績を踏まえた配置となりやすい」とか「マネージャー自身がきちんと部下を育成したかを顧みず、仕事ができないと訴えてきたり、やたら転出させたがる人もいる」といった、人事あるあるも実感。

「左遷」かどうかは別として、「転勤」が本質的なテーマとしてあるのは事実。これを受け入れる人が昇進していくというのも、どの組織にもあるのであろう。その背景に、もともと男女雇用均等の流れがあるというのは、なるほどとも思う。

加えて、そもそも専門分化された組織なら流動的な異動はない(欧米の企業ならそうなのであろう)。

また、部署間の「序列」イメージがあるというのも深い指摘。

江崎彰『冬の火花』も読んでみたい。結局職場だけでなく「もう一つの自分」を持てという。それもそう。キャリアデザインみたいな観点も、あるよなあ。

Posted by ブクログ

左遷が日本独自の雇用システムに支えられているというお話。当人の思い込みも含めて、左遷のメカニズムを終身雇用、年功序列、年次別一括管理などなど日本固有の制度との関連づけて広く考察しており、非常によくまとまっています。かくいう私も、現職では100%外資なので制度は完全にグローバルと整合しているものの、異動などに関する判断がローカルで完結している部署もありますし、また新卒で入社した前職の外資合弁では、あるきっかけから欧米スタイルの制度に移行していったが、当初は日本的な制度が色濃かったので、体感的に左遷という概念はよく分かります。ただ、説明の補強に引用している学者の研究結果が場当たり的で、外資系の制度を比較する際の理解もいまいち不十分だったりという印象です。その克服に対する提案も、経営という目から大局的に考える習慣をつけるだとか仕事以外に生き甲斐も持つだとか平凡すぎる気も。左遷に関するエッセーと考えれば悪くはないので、読者の期待によって評価は変わると思いますが。

Posted by ブクログ

左遷という、存在しながらも実態が曖昧なものを多面的、包括的に捉えているのが興味深かった。日本の大企業が前提であるが、それは日本経済や日本社会にも当てはまることだと思う。組織で働くことの良さと難しさがしみじみと感じられた。

Posted by ブクログ

左遷という言葉の語源の説明から始まる。そもそも左遷という言葉は新聞等には登場しない事から、必ずしも公に認められた言葉では無いらしい。わたしは外資系企業や海外の会社に長くおり、内資系企業の人事制度には今も馴染めませんが、なぜそのような人事制度になっているのか、背景が良く理解できました。外資から内資に移って戸惑っている方にオススメです。

Posted by ブクログ

日本型雇用の特徴である年次別一括管理、長期雇用がもたらす左遷に切り込んだ一冊。組織の枠組みにハマりすぎる事なくワクワクし続ける為には、もう一人の自身を生み出す姿勢が大事である事に気付く。メモ。

(1)日本の組織では人と人との結びつきが強く公私の区分も曖昧になりがち。職務領域や権限が不文明な事もあって誰がリーダーになるかによって組織の性格が変わってしまう。

(2)アメリカ。契約当事者が対等原則に立った上で当事者の一方がいつでも契約関係の解消を伝える事が出来る前提。日本。労働者は会社に比べると弱い立場にあるという現実的な状況が前提。

(3)組織が出来上がっていなければ人事異動は実施出来ない。なぜなら組織のポストの中に社員を当てはめるのが人事異動だからである。

一定規模以上の会社においては定期異動は経営や組織の在り方を決める手法の一つ。

(4)ややデフォルメして言えば、企業が社員全員に一体感を持たせる働き方をのぞんでいるから、新卒一括採用はなくならない。日本型雇用システムは全人格的な評価さ、好き嫌いの入り込みやすい相対的評価。

(5)サラリーマンの世界は身分は変わらなくても格付とライン志向の世界である。

(6)不安定な心理状態を抱えながら持続的に新たな自己イメージを作り上げようと取り組む事が心構を切り替え新しい生き方を探すことに繋がる。神経症的状態の経験を経て創造的な思想や心理を発見することを、創造の病と呼ぶ(エレンベルガー)

Posted by ブクログ

理不尽な人事には理由がある。

左遷という言葉は「低い役職・地位に落とすこと」の意味で広く用いられる。当人にとって不本意で、理不尽とも思える人事も、組織の論理からすれば筋が通っている場合は少なくない。人は誰しも自分を高めに評価し、客観視難しいという側面もある。本書では左遷のメカニズムを、長期安定雇用、年次別一括管理、年功的な人事評価といった日本独自の雇用慣行から分析。組織で働く個人がどう対処すべきかも具体的に提言する。(2016年刊)

・はじめに

・第1章 菅原道真、失意の晩年

・第2章 定期異動日は大騒ぎ

・第3章 転職か、じっと我慢か

・第4章 誰が年功序列を決めているのか

・第5章 出世よりも自分なりのキャリア

・第6章 池上さん大活躍の理由

・第7章 「道草休暇」が社員を救う

・あとがき

人事は他人事ということで、楽しく読む。定期異動日は大騒ぎはサラリーマンあるあると言えるし、ある程度の規模の組織であれば、似たような光景であろう。それにしても、出世がモチベーションに繋がるのかといえば疑問な点もある。(なかにはそういう人も居るだろうがそうで無い人も増えていよう)。そうした価値観の変化に組織がどの様に対応していくのか、興味深い課題である。

Posted by ブクログ

左遷とは何かを会社の人事や役員からの視点と、受け取る会社員からの視点の対比や、他の文学作品の登場人物の描写を交え、感情的ではなく理性的に事実を受け止め、次に進むきっかけを促す内容は理解しやすく読めた。

ただ文字数稼ぎに思える繰り返しや引用が多い点が残念

Posted by ブクログ

京大法学部、大手生保で人事労務、のち支社長

MBA

すべての異動に意味があるというよりは、空いているポストに人を当てはめるという実務上の理由だけのケースもある。

18

● 40歳以降、自力による敗者復活はほぼない。

他人頼み、自分の努力や能力を磨くこと、すなわち自力で実現できるものではない

40代以降に再び評価を得るケースは、ほぼ次の3点に限られる

1 過去に一緒に仕事をした上司や先輩からのヒキ

2 上司や先輩が事故や病気で出社できなくなったときの穴埋め。会社は継続的に業務を行う必要があるので、力不足と思ってもその人材を昇格させて急場をしのぐ

3 女性登用などのように、対外的なアピールのために特定の対象者の評価を引き上げるケース

Posted by ブクログ

何だか何を述べているのかよくわからない本だった。それはなぜかというと、この本が論じている左遷そのものが曖昧なものだからだろう。「左遷」って話題にはあがるけど、辞令で左遷とされないように公式に出てくる言葉ではない。一方で、どこか正義をなして苦境に甘んじるみたいな色合いもあるように思う。汚職したあげくの異動や配置転換はあまり左遷っていわない気がするから。結局は、自分はちゃんとやってたのに、こんなに尽くしてきたのにどうしてという会社や仕事が好きな人々の片想い的な感傷を指してるって感じかな。

でも左遷されたという思いが人の心をくじくことも確か。本書によれば欧米的な働き方では(クビになるから)左遷はないとのこと。左遷があるのは日本的な就社的な働く文化だからだと。それが純真な社畜の心を踏みにじりもするのだから、日本の就社的雇用関係って悩ましい。

いいこといってるなと思ったのは、「左遷を主張するのは強者の身勝手な論理」(p.31、p.142)としているところ。飛ばされた先でも頑張っている人がいるわけで、そういう人を前に左遷されたとくさっていたりするようなことを指している。そんな振る舞いをするくらいならやめればいいのだ。外資系企業だったら問答無用にクビになるところを一応給料払ってもらえるんだから考えようによってはいい身分だよね。結局は飛ばされながらもしがみついている自分を「左遷」という言葉と意識で正当化しているってわけ。

Posted by ブクログ

思うところがあって手に取る。

勤め人にとっては大変身近な左遷だが、経営の世界で正面から取り上げられることは少ない。左遷は主観的な側面が強いほか、外部からの情報も得難い。また、日本独自の雇用慣行との関わりも強く、研究対象とされ難いとのこと。筆者は、人事に関わった自身の経験やインタビューを通じてそのあり方を解きほぐす。

組織人にとして生き残っていくには「もう一人の自分」を持つことが重要だと改めて思わされた。

Posted by ブクログ

刺激的な表題だが、その実は、日本的人事評価の仕組み解説本。 誰しも皆『自分を三割高く見積るもの』この自己評価とのギャップが理不尽さを生み出す。 環境変化のキッカケと捉えれば、〝左遷〟もまた人生のスパイス。今はそう考えられるが、その状況にあった時、穏やかに受け止められるだろうか…。 変化を自発的に迎える『道草休暇制度』の提言には強く賛同。

Posted by ブクログ

国語辞典では「それまでの地位から低い地位におとすこと」とあり、ネガティブな意味でとらえられる「左遷」。半沢直樹のドラマを見ずとも、誰もが知る人事異動の1つだ。しかし、人事異動の発令で「左遷」を明確にしているケースはほとんどない。早い話、異動対象者が左遷と感じれば左遷であり、左遷ではないと感じれば左遷ではないのだ。

組織はダメ部署の変革してくれる助っ人として、その人の能力を買って抜擢したとしても、ダメ部署に異動した本人は左遷と感じるかもしれない。今まで徹夜でひたすら仕事をこなして、高い評価を得ていた者が評価されにくい間接部門に異動しても、落ち着いて仕事ができると喜ぶかもしれない。

左遷を不本意なものではなく、機会として捉えることだと、著者は言う。左遷とは限られた組織からの一方的な評価にすぎない。その組織ではたまたま通用しなかった才能、実力を他で発揮するよう内省するべきだ。

と、左遷に対する心構えは参考になるが、「左遷論」という硬派なタイトルから菅原道真や森鴎外、半沢直樹など様々な左遷を分析したルポを想像していたので、ちょっと失望。

Posted by ブクログ

左遷という言葉はよく聞くが、改まって定義しようとするとそう簡単ではない。

しかし、よく聞く言葉。

では左遷とはなにか、といえばビジネスパーソン個々人の受け止めの中にしかない、ということになるのではないか、というのが本書の一つの整理。

しかし、一方では新卒一括採用を前提としてピラミッドを作れば、年功序列制であれば、中高年層の多くは、いずれそのピラミッドの外側に零れ落ちる。

その意味では、単に「個々人の受け止め」とだけ整理しきれるものではないとも指摘している。

いずれ等しく「零れ落ちる」存在である以上、その前触れとしての「左遷」に「きちんと対峙できれば、人生を充実させ、イキイキした老後にもつながってくるものと信じている」というのが、本書のまとめ。

まぁ、そういわれればそうだろう。

読みやすかったが、そう新しい気づきがあったわけではなかった。