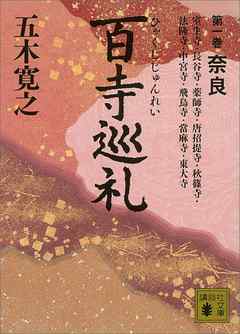

あらすじ

古寺、名刹のある場所には、不思議なエネルギーがある。それを体で感じ、新しい命を悠久の歴史に思う。第1巻は古の都、奈良。小雪の舞う室生寺、聖徳太子の強く深い想いが込められた法隆寺、優しさをいまに伝える中宮寺の半跏思惟像、「苔の海」が輝く秋篠寺――。私の「百寺巡礼」の旅が始まる。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

以下、2008年12月に読み終えて、当時別サイトに寄せていたレビューです。

文庫になったのを見つけ、本日購入した。

先ほどまでCAFEで読みふけり、たまらずレビューを寄せている。

まず、冒頭の「百寺巡礼の旅のはじめに」から、私は強く引き込まれた。

人生を4つの時期に分けるという古いインドの考えに触れているのだが、

読んでいて心休まり、その冒頭部分は、

まるで寺院へ向かう参道のような役割を果たしているかのように思われた。

本書は決して本格的な仏教本ではなく、

純粋に寺や仏像を好きである私達のような普通の人間に、手にとりやすいものとなっている。

読むほどに寺の美しさが伝わり、仏像との出会いに憧れを持たせてくれる。

仏像の拝観にあたり、作者は、

「ただその前に立ち、ああ、ありがたいな、という気持ちで拝むことが一番だろう。

いま、この仏様に会えてよかった、・・・・・と素直に思えることのほうが大事なのではないだろうか。」と書いている。

それを読んで私も、「あぁ、私のような拝観の仕方でもいいんだ」と安心した。

私は寺という空間そのものが好きであり、仏像を前に感動するが、

仏学には疎いし、美術的な批判も全くの個人的好みでしてきたからだ。

長くなったが、兎に角、

本書は寺院を身近なものにさせ、私達の目線でその建築の美しさを教えてくれる。

そして、すぐにでもその寺を訪れたくなる一冊である。

そうそう。

個人的には第5章にもある、秋篠寺がお薦めの寺だ。

ここの伎芸天は女性らしい肢体と、優しい表情が実に美しい。

Posted by ブクログ

百寺の最初の十寺は、全て奈良の代表的な寺。

予備知識なく行かれたと何処かに書いてたと思いますが、作者は元々の知識があるので視点が広く、その物語がとても興味深い。唐招提寺のところが好きです。実際に行ってみたくなるし、続編も読んでみたい。

Posted by ブクログ

私は京都よりも奈良が好きです。京都のような華やかさはなく、昔の繁栄の跡の侘び寂びが好きです。でも当時は、時代の最先端を行く華やかな都だった。それを忘れてました。今度、奈良へ行った際は、新しい視点で奈良の都を見られるような気がします。

Posted by ブクログ

寺を巡ってゆくエッセイとなれば、和辻哲郎「古寺巡礼」が有名だが、鬱々としたそれと比べて本シリーズはあっけらかんとかなり明るい。前書きを見れば、編集者と一緒に「モノローグをつづけ、語り、文章を書いた。そのすべてを記録し、肉声も、メモも、原稿も、まるごと集録して一冊の本が生まれた」とある。2年間で百寺を巡る企画なので、そういう形になったのだろう(あとで知ったが、もともとはテレビ番組で、これはその書籍化らしい)。旅ガイドにもなっているし、時々自分の人生も振り返っている。当然、京都で修行した仏教知識は全開である。旅の前後のお供本としては丁度良いものだろう。

私は全く別の感想を持った。

潤沢な資金を持たない一般人の我々ならば、こういう本を作るならば何年必要だろうか。例えば、「百の古墳巡礼」という企画ならば、昨今のブームを受けて成立するのではないか?(全国の古墳数は16万基なので、それでもほんの一部になる)マイナーな古墳にスポットを当てて、古墳の新たな面を照射する企画である。

書く人ならば、いないことはない。

もう30年以上、おそらく万は越していると思われる古墳巡りをしている方を知っている。平家蟹さんという方で「古墳のお部屋」というページを開設していて、道なき山の、痕跡しかないような古墳の全てを、一人で歩き通して写真を撮り、経度、緯度の座標を記入してきた人である。2度ほど古墳巡りを一緒にさせて貰ったことがあるが、これがどれほど凄く、全国の古墳ファンの役に立っているかは計り知れない(約99%の古墳はweb地図に記載など無いから)。平家蟹さんは一度訪れた古墳はほぼ真っ直ぐ迷いなく行くことができる。行って何をしているかというと、石室に入れるところは入ってしばらく恍惚に浸るのだそうだ。五木寛之のような「蘊蓄」は一つも語らないが、当然古墳に対する知識は半端ない。

何度か、本にしたらどうですか?と勧めたことはあるけれども、全然その気はなかった。

私が書くならば「百弥生遺跡巡礼」か‥‥。

全然売れそうもないな‥‥。

Posted by ブクログ

五木寛之さんの同名のテレビシリーズを書籍化したものです。

五木さんは知識が豊富で,感性がするどいので,とても楽しんで読み進めることができます。そして,そのお寺を是非訪れたくなるのです。

五木さんの文章を読んでいると,石段一つにも,参道のちょっとした風景にも,心を揺さぶられていることがわかります。私なんかが有名な寺院などを訪れたときには,はやくめあての本堂へ…としか思いません。でも本書を読んで,もっとじっくりと古寺を回ろうと思いました。

このシリーズの姉妹品に「写真ガイド」も出ています。こちらは,写真が豊富で,お寺の地図もあります。あわせて揃えられることをお薦めします。

Posted by ブクログ

押し付けがましくなく柔らかで、衒いなく素直に古寺への感動が書かれていて好感が持てる。

淡々と書かれてるんだけれど読んでいると、まるでお寺にいるようなリアリティがある。

Posted by ブクログ

日差しは変わらず夏の強さも木陰の風は秋の気配を運ぶ彼岸の中日。

そんな日に読むこの本の、なんとまあ清冽で凛とした佇まいに溢れていることか。

仏の掌の上で慈しまれるように仏像を愛で、未訪の寺はもとより既知の場所でも改めて訪れたくなる描写と薀蓄。

人情溢れるひっそりとした山里で凛と立つ室生寺。

花の寺の俗っぽさに現代の巡礼を見る長谷寺。

大衆の志や信心に支えられ立つ二つの塔が時を超えた景色を見せる薬師寺。

命を投げだしても遂行された鑑真の遺徳を偲ぶ唐招提寺。

一瞬一瞬の天候に応じ変化する苔の海に伎芸天のおわす秋篠寺。

聖徳太子から親鸞へ受け継がれた平等思想に思いを馳せる法隆寺。

日本人の心の渇きを癒す斑鳩の里にある中宮寺。

仏教伝来というカルチャーショックの中心地の飛鳥寺。

二上山の彼方に浄土への思いを募らす當麻寺。

日本が日本たるに必要であった大仏をいただく東大寺。

ただ寺を巡礼した紀行文にあらず、話題はそこから白秋や堀辰雄に飛び、またあるいは怨霊信仰や浄土信仰に及び、思想や学問に大事なこと、インターナショナルということ、和魂洋才、渡来人や女性について、などなど縦横に語られる。

あと9巻続くのでこれはとても楽しみ。☆一つは今後のために取っておく。

Posted by ブクログ

著者が、日本全国にある百の寺を訪れたエッセイ集の第一巻です。

和辻哲郎の『古寺巡礼』(岩波文庫)や、亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』(新潮文庫)などの先蹤はありますが、格調の高いそれらはもちろん、もっと新しい辻井喬の『古寺巡礼』(ハルキ文庫)とくらべても、格段に読みやすい文章で書かれているのが特徴です。

著者は、「寺にも、仏像にも、建築にも、ほとんど無智のまま私は旅に出た。なにかを学ぶためではない、何かを感じるだけでいいのだ、と思ったからである」と語っていますが、著者は親鸞や蓮如について多くの本を刊行しており、けっして仏教にかんする知識をもちあわせていないわけではありません。ただ、著者独自のフィルターを通した「他力」の解釈に見られるように、いかめしい仏教の教理の角がとれて、だれにも親しむことのできるような内容に昇華させているところに、著者の仏教にかんするエッセイの特徴があるように思います。本書でも、そうした著者の強みが生かされており、肩の力を抜いて読むことのできるエッセイになっています。