あらすじ

ビル・ゲイツもガンジーもウォズニアックもみんな内向型人間だった! 内向型の人とは、喋るよりも他人の話を聞き、パーティで騒ぐよりも一人で読書をし、自分を誇示するよりも研究にいそしむことを好む人のこと。社交的で自己主張が激しい外向型のイメージがあるアメリカ人だが、実際にはその三分の一が内気でシャイな内向型。本書は、内向型が直面する数々の問題を浮き彫りにするとともに、内向型の強みと魅力を明らかにする。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

自己啓発というか自己発見かな?

内向型人間と外向型人間と言う字面からも想像できそうな2パターンに人類を分けてしまう。

これは少々強引な気はするのだが、他人との接し方、距離感に関して言えばこの分類はスゴク当てはまると思う。

この内向型人間(もしくは外向型人間)の心理的特徴を知ることで、自分の生きづらさや対人的な反応に対して納得が出来て腑に落ちることが多く、結果的に自己肯定感も高まる。

どちらのタイプが良い悪いではないが、確かに世の中ではリーダータイプという声高に意見を言う人が多くのシーンでもてはやされていることが間々あるが、決してそれが全てではないという事を教えてくれる。

分かってはいたことだが、読んでスッキリする部分も多かった。自分は引っ込み思案だとか人づきあいが苦手と思っている人は特に一読の価値があるのでは?

Posted by ブクログ

外向型の方がより高く評価されがちな社会において、内向型の長所や強みについて書かれている本。

アメリカ人の1/3が内向型というのは意外な発見だった。著者が内向型という点でも、とても興味深く読むことができた。

内向型は外向型にはない、謙虚さ、共感力、粘り強さ、創造性など高い能力があり、時には優れたリーダーにもなりえる。

私はどちらかといえば内向型です。

内向型である事にコンプレックスを感じていましたが、この本を読んで自分の性質を肯定的に捉え直す事ができました。

特に興味深かったのは、内向型の方が、外向型よりもあらゆる刺激に敏感だということ(=偏桃体が興奮しやすい)。

例えば、初対面の人が苦手というのも、実は人が苦手なのではなく、単に刺激に敏感なだけだというもの。

外向型の方が外部刺激に鈍感なので、臆病にならず自分らしく振る舞いやすい。

生まれつきの性質はある程度大人になっても変わらない。本来の長所を無視して、無理に外交的に振る舞う必要はないし、それは自分を否定することになる。

苦手な事を理解して無理をせず、自分の長所や強みを活かしていければいいなと思いました。

どちらが優れているとかじゃなく、お互いに補完し合える関係は理想的だと思います。

静かで謙虚だけれど、自分なりの信念を持って行動できるに人に憧れます。

Posted by ブクログ

いわゆる外向型(=陽キャ)が大正義のアメリカ発の「内向型」人間の長所を取り上げた本。

1章では外向型が文化的理想になった経緯が書かれている。セールスマンの誕生、カーネギーという外向型人間の理想像の出現により、20世紀への転換期に頂点に達した文化的変容が反映されており、文化史学者のウォレン・サマスンにより「アメリカは「人格の文化」から「性格の文化」へと変容した」(P44)と表現されている。

「性格(personality)」という言葉は18世紀まで英語にはなく、「性格がいい(good-personality)」という表現は20世紀になってから広まった。

これはアメリカの工業化が背景にあり、農場から都市へ、の流れにより、人に好印象を与える必要が出てきたからである。

現在、アメリカでは内向型は二流の性格特性とみなされる。しかし、歴史的な有名人には内向型とされる人物(ニュートン、アインシュタイン、ショパン、プルースト他)が多数存在している。

現代はチームで働くことが推奨される組織では特にキャリアを高めるには外向型が有利である。そのために、理想的な人材として「平均して八十点から八十五点の成績を取り、課外活動に熱心な学生』(P56)が好まれている。

しかし2008年の金融危機は押しの強い外向型がもたらしたものであり、投資には内向型が行うリスク回避が必要不可欠である。

8章では、外向型はどちらかというと西洋、内向型は東洋と位置付けているが、内向型はアメリカでは劣等感を抱きやすい。内向型の人間には偽外向型として勤労している人も多い。

最後に11章では内向型の子に理想の教育現場について語られている。内向型の人間には、外向型の子たち向けの学校の指導とは異なる指導が必要である。

現在、コロナ禍でアメリカも大変ですがそろそろ落ち着いてきましたし、リーマンショックで変わらなかったんですから、大勢の人とパーティーをするのが大好きな外向型人間が重用される流れというのは簡単には変わらなさそう…。

アメリカの歴史の流れとともに外向型人間が輸出されて日本にもやってきたのか、と感じました。

Posted by ブクログ

仕事でのグループワーク後にいつも違和感を感じていたため、ある意味それを「正当化」するために読んでみた。

以下、気になった点。

====

・優れた音楽家たちは・・・たとえ集団で演奏するものであっても・・・個人練習が本当の練習であり、集団でのセッションは「楽しみ」だと表現する。

・”エンジニアは人々の生活を変えることができる「世界にとって重要な人物だ」と教えた。”

・ブレインストーミングが失敗する理由:社会的手抜き(集団で作業すると、他人任せで自分は努力しない)、生産妨害(発言したりアイデアを提示したりするのは一度に一人なので、その他の人たちは黙って座っているだけ)、評価懸念(他社の前では自分が評価されるのではないかと不安になる)

・クラスのリーダーになるのが大切だと思う子もいれば、良い成績をとったり仲間から好かれたりすることが大切だと思う子供もいる。

・自由意志は私達を大きく変えるが、それは遺伝子が定めた限界を超えて無限にという意味ではない。

・群れの中の数等は、草を食べながらも定期的に顔を上げて捕食動物が狙っていないかと周囲を見なわす。そうした敏感で注意深い個体がいる群れは生き残る確率がより高く、それ故にその群れの中では敏感な個体が生まれ続ける。

・誰かがレバレッジ比率を上げて、もっとリスクを取ろうと強く主張するたびに、次の数年間でその意見が「正しい」と立証された。総主張した人たちは称賛され、昇進し、発言権を増した。逆に、強気に出ることを躊躇し、警告を発した人は「間違っている」と立証された。彼らは糾弾され、無視されるようになり、発言権を失った。どの金融機関でも、そんなことが日々繰り返され、ついには、先頭に立つのは特殊な種類の人ばかりになった。

・”シリコンバレーでは、仕事ぶりを見せるだけでなく、自分自身をうまく表現できないと、過小評価されてしまう。多くの外国生まれの人々がそれを体験してきた。リーダーではなく、都合のいい労働力とみなされてしまうんだ。”

・心から大切に思っている仕事をすすめるために外交的に振る舞っているのであって、この仕事が終われば本物の自分に戻ってゆっくりできる、そう自分に言い聞かせることもない。それどころか、心のうちで、自分ではない人間になることが成功への道だと言い聞かせてきたのだ。これはセルフモニタリングではなく、自己否定だ。

・「敏感な」あるいは「高反応な」タイプは行動する前にじっくり観察して戦略を練る。そのため、危険や失敗やエネルギーの無駄遣いを避ける。これは「本命にかける」あるいは「転ばぬ先の杖」という戦略だ。対象的に、逆のタイプのr積極的な戦略は、完全な情報がなくても迅速に行動することで、リスクを伴う。つまり、「早起きは三文の得」であり「チャンスは二度ない」から「伸るか反るかの賭けに出る」のだ。

・唯一最高の性格というものはない。むしろ、性格の多様性が自然選択によって守られたのだ。

・外向型はより安直なやり方で問題解決を図り、正確さは二の次なので作業が進むほどに間違いが増え、問題が難しくて自分の手には負えないと挫折感を抱くと、全てを投げ出してしまう傾向がある。内向型は行動する前に考えて、情報を綿密に消化し、時間をかけて問題解決に取り組み、かんたんには諦めず、より性格に作業する。内向型と外向型とでは注目点も異なる。内向型はぼんやりと座って思考を巡らせ、イメージし、過去の出来事を思い出し、未来の計画を建てる。外向型は周囲でおきていることにもっと目を向ける。

・交渉する能力は生まれつきのものではなく、テーブルに拳を叩きつけながら話す人達だけが持っているものでもない。誰でも優れた交渉者になれるし、それどころか、物静かで丁寧な態度を取ることや、しゃべるよりも耳を傾けること、衝突よりも調和を求める本能を備えていることは、結局の所帳尻をプラスにする。

・否定的な感情の抑圧が習慣になっている人は、夜のなくぉより否定的な視点で見るようになるのかもしれない。

・必ず少し早めに行こう。早く来ている子どもたちと打ち解けておくほうが、すでに出来上がっているグループにあとから入り込むのよりも簡単なのだ。

・人生の秘訣は、適正な明かりの中に自分を置くことだ。ハリウッドのスポッtライトがふさわしい人もいれば、机においたスタンドがふさわしい人もいる。

・「新集団思考」が持つ危険を忘れずに。もし創造性を求めるのなら、まずは一人で問題を解決してから全員でアイデアを分かち合うよう従業員たちに支持しよう。多くの人々の知恵がほしければ、電子機器を使うなり、紙に書くなりして集め、途中の過程で各人が他人のアイデアを読んだり評価したりしないよう注意しよう。

・積極性や雄弁さに優れているからと言って、優れたアイデアの持ち主だとは限らない。

Posted by ブクログ

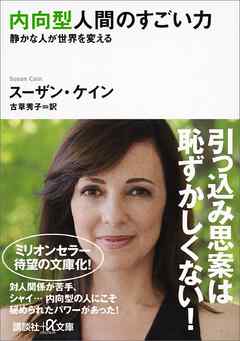

内向型人間のすごい力

世の中で謳われる「外向的」であるべきという固定概念に疑問符を打ち出した本。超外向的なアメリカの三分の一が内向型の人間という面白い発見もあった。

内向型は、忌避するべきものではなく、優れた一面も持つ。

まず、リーダーシップに関してだ。部下が受け身である場合は外向型、能動的である場合は内向型のリーダーが優れている。また、外向型は社交で、内向型は芸術でリーダーシップを取るという傾向がある。

加えて、現在行われているグループ学習というのにも疑問符がつく一面もある。なぜなら、優れた成功者は集中的実戦を行うために、個人作業に時間をかけることが分かっている。内向型は尚更。加えて共同学習は人数が増えるほど生産性は落ちる。

また、内向型は刺激に対して敏感であり、石橋を叩いて渡る性格であることが多い。反面、外向型は刺激を求めるため、失敗を省みない。この性格はビジネスの結果には、安定して利益を産み続けるか、一発千金もしくは大失敗、という形で現れる。

などなど。

つまるところ、どちらにも良い面悪い面があるのだ。

あなたは、内向的であることを恥じる必要はない。むしろ、その内向性を生かして人生をより豊かにすることもできる。

あなたが内向的であるならば、読まない理由はない。