あらすじ

秀吉はん、お耳を貸していただけまっか。堺の町に秀吉を愚弄する落首(狂歌)が放たれた。犯人は鞘師の曽呂利新左衛門。討ち首になるはずだった曽呂利だが、持ち前の才覚で死罪を逃れた挙句、口八丁手八丁で秀吉に取り入り、幕下の一員に収まってしまう。天才的な頓知と人心掌握術で不気味な存在感を増す鮟鱇顔の醜男は、大坂城を混乱に陥れ――この奇妙な輩の真意とは一体!? 新感覚歴史エンタテインメント!

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

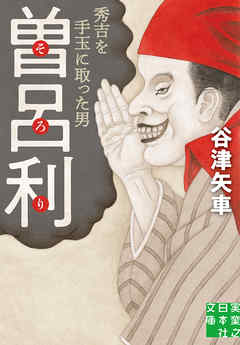

有名なアメリカンコミックに登場する「道化師のメイクの怪人」のような画が表紙に?!これが何やら時代モノの小説であるらしい?酷く興味が沸いた。そして手に取った一冊だ。

「曽呂利新左衛門」という人物が在る。

「在る」とはしたが、生没年や本名がよく判らず、或いは一定程度知られた創作の作中人物ということになってしまうのかもしれない。本業は刀の鞘を造る鞘師で、堺で活動していた。手掛けた鞘には刀が「そろり…」と音も無く収まるというので「曽呂利」が通り名となって、そのように名乗ったという。この曽呂利新左衛門は歌詠みであり、茶道等にも通じているという人物で、豊臣秀吉が擁した文化人の集団であった“御伽衆”に名を連ねていたとされる人物だ。

本作はこの曽呂利新左衛門を主人公とした物語であるが、やや「凝った造り」になっていると思う。“序”と“終”という篇の間に“第一話”から“第九話”が据えられている。短篇風なモノが折り重ねられて構成されているのだが、“第一話”から“第八話”は「〇〇〇の場合」と“〇〇〇”に曽呂利新左衛門以外の人名が入っている。各篇の中心視点人物は“〇〇〇”となっていて、各々の目線での展開の中に曽呂利新左衛門が蠢くのだ。

本作で扱われるのは、豊臣秀吉が四国へ出兵しようとしていたような時期から関ヶ原合戦の頃まで、そして最終盤に「その後」ということになる時期の事が入る。この間、“時代”は大きく動いた。その中で曽呂利新左衛門自身は、武力や財力やその他の世の中に影響力らしいモノを行使することが叶う実力を有していたとも言い難い人物であった。にも拘わらず、「大きな動きの陰で??」というような、独特な動きを見せている。豊臣秀吉政権の中枢近くで、どういう訳か蠢いた“怪人”…そんな曽呂利新左衛門が多様な角度で活写されるのが本作だ。

何処となく、本作の曽呂利新左衛門は「人の本音に刺さり込む“魔性”」というようなモノを体現している“怪人”というような存在感を発揮している。そして終盤で、この曽呂利新左衛門の不思議な活動の動機が明かされて行く…

或いは「時代モノの小説」とでも言った時には「少し異色?」な感もするかもしれない本作なのだが、なかなかに深い余韻が残る。然程の分量でもない篇が積み重ねられた構成なので、読み易い一冊になっていると思う。そういう意味でも御薦めしたい感だ…

Posted by ブクログ

本作もフォロワーさんの感想を読ませて頂き、興味を持ち手にした一冊です。

いやぁ、お見事。

「秀吉を手玉に取った男」

如何にして天下人である豊臣秀吉を手玉に取ったのか。

それはまさに天賦の才としか言いようのないトンチを効かせたまさに口八丁手八丁。

物語は曽呂利が関わった人物との逸話を人毎に纏められており、その1話1話が実に面白い。

しかし、読み進めるうちに、曽呂利の行動(言動)が何を目的としたものであるのかがわからなくなる。

策伝と曽呂利が同一人物ではないかとの説もある中、曽呂利の本音が語られるのは第八話 策伝の場合。

あぁ、そうだったのか!

おそらくこう感じたのは私だけではないと思う。

戦国の世から太平の世へ時代が様変わりする時代に生きた曽呂利。

彼が人生をかけて成そうとした事にそれまでの全ての行動(言動)が繋がった。

苦手な時代小説をここまで楽しく読ませてくれた本書との出会いに感謝。

説明

内容紹介

秀吉はん、お耳を貸していただけまっか。

堺の町に秀吉を愚弄する落首(狂歌)が放たれた。

犯人は鞘師の曽呂利新左衛門。

討ち首になるはずだった曽呂利だが、持ち前の才覚で死罪を逃れた挙句、

口八丁手八丁で秀吉に取り入り、幕下の一員に収まってしまう。

天才的な頓知と人心掌握術で気味な存在感を増す鮟鱇顔の醜男は、

大坂城を混乱に陥れ――この奇妙な輩の真意とは一体!?

新感覚歴史エンタテインメント!

(解説/末國善己)

内容(「BOOK」データベースより)

堺の町に秀吉を愚弄する落首(狂歌)が放たれた。犯人は鞘師の曽呂利新左衛門。討ち首になるはずだった曽呂利だが、持ち前の才覚で死罪を逃れた挙句、口八丁手八丁で秀吉に取り入り、幕下の一員に収まってしまう。天才的な頓知と人心掌握術で不気味な存在感を増す鮟鱇顔の醜男は、大坂城を混乱に陥れ―この奇妙な輩の真意とは一体!?新感覚歴史エンタテインメント!

Posted by ブクログ

【この作品を一言で】

あえて低く見られることによって周りの油断を招き、着実且つ合理的にミッションクリアをした男・曽呂利。

【感想】

フォロワーの方のレビューを読んで、面白そうだと思って手に取った1冊。

「1日目は米一粒、2日目には倍の二粒、3日目にはその倍・・・・」というエピソードが有名な歴史人物・曽呂利に関する物語。

感想を簡単に言うと、度が過ぎるくらい面白かった

という事ですね。

本当に、なんだこのダークヒーローは!!

「わしは何もできひん、口だけや。この口でやれることをやる」

弁論と頓知、そして度胸という持って生まれた力。そうした武力ではない「力」で、大阪城中の秀吉含め、主力クラスの幕臣たちをこうもかき乱すなんて・・・読んでて痛快な思いをした。

読み終える最後まで「一体曽呂利は何が目的なんだ?ただの愉快犯なのか?」という思いを抱きながら読んでいた。

曽呂利の行動の一つ一つは首尾一貫していないと思っていたが、実は「堺の代理人」という明確なビジョンを持っていて、それを達成する為のToDoとして一連の騒動を巻き起こしていたとのこと。

実はこれらの一連の行動は、目的達成の為にターゲットや目標共が非常に明確であり、かつ合理的で首尾一貫としていたのには感動すら覚えたね。

そして、それらを達成しきった曽呂利の強い執念には、やはり戦慄を感じざるを得ない。

では、なぜ曽呂利はこのような行動を起こしたのか?

それは、秀吉の天下制定によって世間から戦乱が収まり鞘師として食っていけなくなって仕事や妻子さえ失ってしまった曽呂利自身の世間に対する復讐だったのかもしれない。

今の世でも、世界には平和を望む人が多く存在する中で、このような「戦争特需」で生活している人間も一定数存在している。

そういった人間たちによって幾度となくカオスが引き起こされているのだろうから、そう考えると世界が完全に平和になる事なんてないんでしょうね・・・・

曽呂利の人間性や頓智が利くところばかりに目が行っていたが、冷静に考えると戦国時代における最後のテロリストだったってわけか・・・

あくまで日本史の勉強ではなく娯楽としてですが、是非とも読んでおいた方がイイ1冊です。

【あらすじ】

「秀吉はん、お耳を貸していただけまっか。」

堺の町に秀吉を愚弄する落首(狂歌)が放たれた。

犯人は鞘師の曽呂利新左衛門。

討ち首になるはずだった曽呂利だが、持ち前の才覚で死罪を逃れた挙句、

口八丁手八丁で秀吉に取り入り、幕下の一員に収まってしまう。

天才的な頓知と人心掌握術で気味な存在感を増す鮟鱇顔の醜男は、

大坂城を混乱に陥れ――この奇妙な輩の真意とは一体!?

新感覚歴史エンタテインメント!

【引用】

1.「わしの才を買うてくれ」

「わしは何もできひんわ。茶も連歌も中途半端や。でも、わしには口があるで。この口でやれることをやる」

2.「1日目は米一粒頂きます。けど、2日目には倍の二粒、3日目にはその倍の四粒頂きます。そうやって前の日の倍を貰うあんばいで、100日まで頂きたいんや」

後日・・・

「それに従い勘定すると、14日目には米一合に達しまする!」

「15日目には米二合、16日目には米四合…20日目には五升を超える計算となりまする!仮に30日も繰り返せば、曽呂利に支払わねばならぬ役料は一万升を超えまする!」

3.曽呂利は憎めない。昔からそうだ。際どいことを口にはするが、恨みを買うことはほとんどない。人徳があるわけでもなく、「奴の言うことだから」と皆がお目こぼししてしまう。

何を言っても許される。何かと気詰まりの多い秀吉の幕下にあって、曽呂利は今そんな地位にある。

4.高野山にて、秀次と策伝。

「どういった経緯で曽呂利を用いたのですか?」

思い出そうと首をひねる。だが、どんなに思いあぐねてみても、曽呂利がなぜあの茶会を取り仕切ることになったのか、そして秀次ともあろう者がなぜあの男の言うことを一から十まで聞かなくてはならなかったのか、その大事なところが抜け落ちていることに気づいた。

「でしょう?そうなのです。あの男は、まさしく名前の通り、曽呂利なのです」

「不思議な男です。気づかれないうちに人に近づき、そろりそろりと人の心に少しずつ入り込み、ついには行動をも操る。あまりにやり口が巧妙ゆえ、誰もあの男を気にもかけませぬ。言うならば、あの男は天下を傀儡の如くに扱っている」

確かに曽呂利の取り入りの業は凄まじいものがある。が、それだけだ。あの男には確たる見識もなければ器もない。大したものではない。ただ頓才だけが先走った騒がせ屋だ。

と、そこまで考えて、秀次ははっとした。なぜか曽呂利の事を低く見積もっている。不当なまでに。

5.「獅子中の虫」義昭に対して。

秀吉の天下を快く思っていなかったのであろう、というのが三成の見立てだった。

義昭を京から放逐したのは信長だ。その信長に恨みを抱いていないはずがない。そしてその恨みが秀吉に向いたのだとしたら?

義昭は将軍位を捨てて、秀吉の幕下に入った。屈服のためではない。幕下を内側から食い破るためだ。

時折、尻尾が出ないように少しずつ不穏な噂を流し、家中を混乱させていたのだろう。まるで波が岩を穿つようにゆっくりと秀吉を孤立させていった。

それと並行して、利休や秀次といった人々を取り除いてきた。かくして秀吉は頑迷な老人となった。

権勢への復讐なのだろう。いや、あるいは日の本一の権勢人となった人間への、ささやかな反発なのかもしれない。

6.曽呂利vs策伝

「頓知でわしを出し抜こうなんざ、甘いで」

「甘い、だと?」

「策伝さんはまったく分かっちゃおらんのや。人を喜ばす、怒らせる、悲しませる、楽しませる、つまり操るいうんは並大抵のことやないんや。少なくとも、わしは騙せんで。何せ、ずっとわしは騙してきたんやからなあ」

「人の感情を動かすいうんは、つまるところ嘘をつくってことや。でもなあ。嘘をつくいうんは、それが嘘やわかってるとうまいこといかんから、自分で自分の嘘に騙される必要があんねん」

「嘘をっていうのは、どうしてもぺらぺらやから、いかにも自信ありげに言わなあかん。あるいは、自分の嘘に命を賭けるか。そのどっちかやと思うで」

7.「曽呂利は一体なにをしたいのか、結局わからずじまいだな」

ある時は豊臣の忠実な家臣であるかのように振る舞って、またある場面では豊臣の天下を揺るがせにするような行ないも平気でやってしまう。

あそこまであからさまだと逆に間諜も疑いづらい、と高をくくっていると、こちらの策を完全に封殺するほどの緻密な戦いも仕掛けてくる。

首尾一貫していないだけに恐ろしい。

何より恐ろしいのは、曽呂利の行ないについて、誰も咎めようとしないことだ。

誰も彼も奴の行ないを過小評価、あるいは頓知の類だと合点して、「奴ならやりかねん」とばかりに大目に見ている。

8.「そなたの動きには、まるで一貫したものがない。どういうことぞ」

曽呂利はゆるく首を振った。「そりゃ、幽斎はんがお武家さんだからや。確かにお武家さんの論理だと、わしはあっちにふらふらこっちにふらふらしているように見えるかもしれん。けど、わしは最初から一つの目的の下に動き回っていたんや」

「わしはな、堺の代理人なんや。正確には、堺の大商人たちの、な。堺の商人たちがどうやって稼いでおったか、幽斎はんは覚えてはりまっか?堺の商人たちが何を商っていたか、って話や」

ここまで言われて、ようやく幽斎の頭に掠めるものがあった。「鉄砲に、火薬か」

「ご名答や。堺っちゅう町は、南蛮からもたらされた鉄砲を写して、交易でもたらされた火薬で儲けておったんや」

9.「あれ、秀吉公の耳の臭いを嗅いでただけやで」

あるお召しの際、上機嫌になった秀吉から「一つ願いを叶えてやろう」と言われ、いつでもどこでも耳に鼻を近づけてもよいという許しを得た。

幽斎の背中に戦慄が走る。諸侯の居並ぶ中、手で衝立を作り鼻先を天下人の耳元に近づける曽呂利。

今となっては曽呂利の目的は明確だ。衆人環視の中、公然と天下人に耳打ちできるほどの権勢人であるという虚像を作り上げたかったのだ。

【メモ】

曽呂利

p9

嬶(かかあ)と子に首をくくられちまったんや、そう短く答えて続けた。

「わしの才を買うてくれ」

老商人は少し眉だけを動かした。その顔はあからさまに蔑みと疑いが滲んでいる。

「お前の才をか。お前に何ができんねん」

「何もできひんわ。茶も連歌も中途半端や。でも、わしには口があるで。この口でやれることをやる」

q27

「そろり?面白い名前じゃな」

「芸名みたいなもんや。わしは武用の鞘師でんねん。わしの手になる鞘はそろりと音もなく収まるってんで、曽呂利新左衛門って名乗ってますのや」

p70

第2話「蜂須賀小六の場合」より

「1日目は米一粒頂きます。けど、2日目には倍の二粒、3日目にはその倍の四粒頂きます。そうやって前の日の倍を貰うあんばいで、100日まで頂きたいんや」

後日

「それに従い勘定すると、14日目には米一合に達しまする!」

「15日目には米二合、16日目には米四合…20日目には五升を超える計算となりまする!仮に30日も繰り返せば、曽呂利に支払わねばならぬ役料は一万升を超えまする!」

p130

第3話「千利休の場合」より

あの茶会。今にして思えば、あれこそが曇っていた眼を晴れさせてくれた機会だったような気がしてならない。

秀吉の天下に萎縮し、ただただ天下の茶人という号にしがみついていた自分を、茶の深奥を追求してやまない昔の自分へと引き戻してくれた。

己は、自分の茶を突き詰めたいだけなのだ、と。

だが、曽呂利は鼻を鳴らし、呆れ顔で利休を見やった。

「何にもわかっておらへんなあ、利休はん。あんた、大事なことを忘れてはりまっせ」

困惑していると、曽呂利は冷たい視線を容赦なく浴びせてきた。

「あんさんが秀吉はん、信長はんに近づいたんは何故や?思い出しや」

天下人の機嫌を取り、少しでも我が家が富貴に近づくような言質をとれ。

父の言葉は、天下の茶頭たちに触発されるうちに、茶の道の深奥を追求するのが面白くなって、気づけば堺のために働くという目的を忘れてひたすらに茶の道に打ち込んでしまった。

もう戻れはしない。もはや己は堺の人間ではない。天下の茶人、千利休や。

口の端で堺言葉をもう一度転がしてみたものの、もうかつてのような発音はできなかった。

第4話「石川五右衛門の場合」より

p176

真下を眺めれば煮えたぎる油。そして、竹矢来の向こうから投げかけられる視線は落ちろ落ちろと急いてくる。

ふざけんな。五右衛門は野次馬への怒りを込めて、即興で歌を詠んだ。

「石川や 浜の真砂は 尽くるとも 世に盗人の 種は尽くまじ」

てめえらだって一つ間違えれば俺みたいになっちまう。天下人の機嫌を損ねりゃ、てめえだってこの油の中にどぼんだ。そんな跳ねっ返りを込めた歌のはずだった。

だが、見物人の中から、大きな囃し声が一つ湧いた。

「ええ歌やなあ、じつにええ。天下の大泥棒、石川五右衛門らしいどでかい気宇の歌や」

その言葉をきっかけに、見物人達はどっと騒ぎ始めた。天下の大泥棒、石川五右衛門!五右衛門、五右衛門、五右衛門!

(中略)

熱い、痛い、苦しい。

地獄の湯とはこれほどに苦しいものか。全身のただれる痛みと戦いながら、五右衛門が今際の際に見たものは、鮟鱇のような顔をした醜男が満足げに手を叩き、踵を返して人々の波間に消える、そんな光景だった。

第4話「豊臣秀次の場合」より

p181

「お前にも関わりのないことではないぞ、関白殿。先の件、結局はお前の政がまずいせいで起こったことじゃ」

「言い訳は聞かぬぞ。あのような下賤の者どもが城に忍び込むとは、まったく世も末じゃ。そもそもお前は昔から生ぬるいのじゃ」

義父上はどうしたというのだろう?

昔は決してこんなお方ではなかった。蜂須賀小六や千利休といった賢き家臣たちの元、善政とは言わぬまでも失政もなく、それなりに治政を行なってきた。

しかし、小六も利休もこの世の人ではない。

千利休にあたっては、秀吉が殺した。秀吉の勘気に触れ、利休に切腹を命じた。そうして今やこの天下人は、頑迷な猜疑心の固まりに成り下がっている。

天下統一をなした秀吉は、戦の矛先を大陸へと向けた。が、あの戦は実質負け戦だ。

結局のところ、負け戦は内部に毒を溜める羽目となる。はたして目の前の老人は、天下に漂う不穏な空気に気づいているだろうか?

p184

「おならして 国二カ国を 得たりけり 頭はりまに 尻びっちう」

曽呂利は憎めない。昔からそうだ。際どいことを口にはするが、恨みを買うことはほとんどない。人徳があるわけでもなく、「奴の言うことだから」と皆がお目こぼししてしまう。

何を言っても許される。何かと気詰まりの多い秀吉の幕下にあって、曽呂利は今そんな地位にある。

p199

・木村常陸介の京屋敷にて

「殿下のお傍にある者たちが、政をほしいままにしているからではあるまいか、と思いましてな」

殿下の傍にある者。なぜか石田三成の顔が浮かんだ。

「某たちの考えておることは一つ。秀吉様の天下をお支えすること。これまで戦働きで秀吉様を支えてきた我ら、如何に衰えたりとはいえ若造どもに秀吉様の天下をほしいがままにされては面白くない」

「お前たちは何をしようというのだ?」

「あなた様は関白でございます。その特権を用い、君側の奸を追い落としてほしいのです」

つまりこれは、謀反の誘いだ。

「もしも断れば?」

それまで地蔵のように黙りこくっていた左近が肩をいからせ、刺すような視線をくれた。

「申し訳ございませぬが、ここからお帰しするわけには参りませぬ」

まさかこんなことになっているとは。

石田三成の言葉は正しかった。常陸介は他の連中とつるんで謀反を企てていた。

秀次は、その牙城に自ら乗り込んでしまったということになる。

秀次が考えていたのは答えではない。どうこの場を切り抜け、どうこの話を最悪の事態にまで導かないか、だ。

だが、そのような案が一朝一夕で出るはずもない。

「わかった、お前たちに助力しよう」

声を上げる家臣たちの前で、秀次は孤独だった。どうやってこ奴らを謀反から引きはがすか。どう丸く収めるか。

p209

「秀次はん、きっとこれから、山風が起こりまっせ。でも秀次はんは、逃げ切れるかわかりまへんなあ」

どういう意味だと聞く前に、曽呂利は言葉を重ねた。

「主がいなくなった屋敷は、屋台骨が腐ってしまっとる。もしも、あんさんの身を守ろう思たら、迷うことなく剃髪するのがええ。お寺さんの庇が1番頑丈や」

あるいは、、、曽呂利はもったいつけるように言い淀み、秀次の顔を覗き込んだ。

「いっそのこと、天下で一番堅牢なお屋敷を奪ってまえばええ」

p217

「秀次に謀反の疑いあり、よりて関白としての一切の任を停止し、沙汰を待つべし」

秀次の心中では、二つの道の間で揺れていた。

一つは寺に入り、剃髪する道。

もう一つは木村常陸介らを用い、伏見城を攻める道だ。

奇しくも、曽呂利が口にしていた二つの道そのままであった。

だが、どちらの道にも従うつもりはない。

「太閤殿下に申し開きをせねばならぬな」

二つしか道がないと諦めるのは早計だ。やれることをやった後、確実に見えている道を選べば良いと考えた。

p217

秀次が何より打ちのめされたのは、自分の呼びかけに気づかない秀吉の表情だった。今まで見たことがない満面の笑みを貼り付けながら、御拾(おひろい)のことを見つめている。

あんな目で見られたことがなかった、と気付かされ、総身から力が抜けた。

これまでの秀吉の視線を思い出す。

顔は確かに笑っていた。けれど、どう思い出そうとしても、目まで笑っている秀吉の顔を思い出すことができなかった。

秀吉はついに秀次に気づくことはなく、部屋の奥へと消えていってしまった。

「ち、義父上。。。」

もう立っているのも馬鹿馬鹿しくなってしまった。

己は秀吉にとって何であったのだろう?

たまたま天下人の甥として生まれ、たまたまその天下人に見初められて養子に迎えられただけの人間。決して秀長叔父のように天下人の覇道を支えたわけではない。

私は御拾にはなれなかった。

私は秀長叔父にもなれなかった。

乾いた笑いしか出てこない。はは。天井を睨んで、力なく笑った。

p221

・高野山にて、策伝と。

「あの茶会は面白うございました。ゆえ、差配した人間のことを知りたいと思いまして」

「曽呂利という男だ」

「では、どういった経緯で曽呂利を用いたのですか?」

思い出そうと首をひねる。だが、どんなに思いあぐねてみても、曽呂利がなぜあの茶会を取り仕切ることになったのか、そして秀次ともあろう者がなぜあの男の言うことを一から十まで聞かなくてはならなかったのか、その大事なところが抜け落ちていることに気づいた。

「でしょう?そうなのです。あの男は、まさしく名前の通り、曽呂利なのです」

「不思議な男です。気づかれないうちに人に近づき、そろりそろりと人の心に少しずつ入り込み、ついには行動をも操る。あまりにやり口が巧妙ゆえ、誰もあの男を気にもかけませぬ。言うならば、あの男は天下を傀儡の如くに扱っている」

確かに曽呂利の取り入りの業は凄まじいものがある。が、それだけだ。あの男には確たる見識もなければ器もない。大したものではない。ただ頓才だけが先走った騒がせ屋だ。

と、そこまで考えて、秀次ははっとした。なぜか曽呂利の事を低く見積もっている。不当なまでに。

第6話「石田三成の場合」より

p233

突然秀吉の怒りを買って高野山に追放されてしまった秀次は、突如として切腹してしまった。己の身の潔白を証するためとも、秀吉への抗議とも取れる死に方であり、秀吉は怒り狂った。

秀次に謀反の意志があったと世に触れ、秀次の妻子悉くを処断すると決めた。その成り行きには、さすがの三成も秀吉の狂気をすら疑った。

p248

「来年の唐入りじゃがな、お前は後詰めとする」

「知っておるぞ、わしのくれた刀を石川五右衛門に盗まれておったな?しかも、それを届け出る事なく、揉み消そうとしておったようだの」

なぜそれを。三成は、心胆が冷える音が確かに聞こえた。何も言えずにいる三成を前に、秀吉は続ける。

「まぁ、揉み消そうとしたこと自体は構わぬ。しかし、揉み消し切れなんだが問題よ。となれば、お前に重要な話をしても筒抜けになる恐れがある。ゆえにこの処置じゃ。本来なら家禄没収のところ、これ程度で済ますはわしの〝親心〟ぞ。感謝せい」

p265

秀吉の天下を快く思っていなかったのであろう、というのが三成の見立てだった。

義昭を京から放逐したのは信長だ。その信長に恨みを抱いていないはずがない。そしてその恨みが秀吉に向いたのだとしたら?

義昭は将軍位を捨てて、秀吉の幕下に入った。屈服のためではない。幕下を内側から食い破るためだ。

時折、尻尾が出ないように少しずつ不穏な噂を流し、家中を混乱させていたのだろう。まるで波が岩を穿つようにゆっくりと秀吉を孤立させていった。それと並行して、利休や秀次といった人々を取り除いてきた。かくして秀吉は頑迷な老人となった。

権勢への復讐なのだろう。いや、あるいは日の本一の権勢人となった人間への、ささやかな反発なのかもしれない。

p273

「策伝、曽呂利を味方に引き入れることができぬものか」

あの男は最初からおかしな男だった。あからさまに天下人を馬鹿にしたような落首をばらまいたというのに、その罪が許され幕下に入った。そして、あれよあれよのうちに幕下でも存在感を大きくし、最近ではまるで秀吉の一の家来であるかのように振舞っている。そして、そんな曽呂利の姿に、群臣たちが平伏している。

「あれには利用価値がある。策伝に命ず、曽呂利についてより詳しく調べよ」

ふと、小六の言葉が蘇る。

「あれは獅子身中の虫ぞ。機を見て、除け」

曽呂利の抜け目ない行動が、小六に危機感を抱かせたのだろう。だが、己は小六とは違う。あの毒を用いるだけの器を持ち合わせている。

ふとした寒気に襲われたものの、それを風のせいにして、三成は小さく頷いた。

第8話「策伝の場合」より

p331

「頓知でわしを出し抜こうなんざ、甘いで」

「甘い、だと?」

「策伝さんはまったく分かっちゃおらんのや。人を喜ばす、怒らせる、悲しませる、楽しませる、つまり操るいうんは並大抵のことやないんや。少なくとも、わしは騙せんで。何せ、ずっとわしは騙してきたんやからなあ」

(中略)

「人の感情を動かすいうんは、つまるところ嘘をつくってことや。でもなあ。嘘をつくいうんは、それが嘘やわかってるとうまいこといかんから、自分で自分の嘘に騙される必要があんねん」

「嘘をっていうのは、どうしてもぺらぺらやから、いかにも自信ありげに言わなあかん。あるいは、自分の嘘に命を賭けるか。そのどっちかやと思うで」

p334

「まあ、お互い、命は大事に致しましょ」

「そうですな」

虚勢を張って笑い返した策伝だったが、肚の内では全く違うことを考えていた。

曽呂利。お前が邪魔だ。

もはやこれは理屈ではなかった。ただ、自分の策をすべて見透かしてご破算にした男への嫉妬なのかもしれなかった。

p336

「曽呂利は一体なにをしたいのか、結局わからずじまいだな」

ある時は豊臣の忠実な家臣であるかのように振る舞って、またある場面では豊臣の天下を揺るがせにするような行ないも平気でやってしまう。

あそこまであからさまだと逆に間諜も疑いづらい、と高をくくっていると、こちらの策を完全に封殺するほどの緻密な戦いも仕掛けてくる。

首尾一貫していないだけに恐ろしい。

何より恐ろしいのは、曽呂利の行ないについて、誰も咎めようとしないことだ。

誰も彼も奴の行ないを過小評価、あるいは頓知の類だと合点して、「奴ならやりかねん」とばかりに大目に見ている。

第9話「さらば曽呂利」より

p356

「そなたの動きには、まるで一貫したものがない。どういうことぞ」

曽呂利はゆるく首を振った。

「そりゃ、幽斎はんがお武家さんだからや。確かにお武家さんの論理だと、わしはあっちにふらふらこっちにふらふらしているように見えるかもしれん。けど、わしは最初から一つの目的の下に動き回っていたんや」

「わしはな、堺の代理人なんや。正確には、堺の大商人たちの、な。堺の商人たちがどうやって稼いでおったか、幽斎はんは覚えてはりまっか?堺の商人たちが何を商っていたか、って話や」

ここまで言われて、ようやく幽斎の頭に掠めるものがあった。

「鉄砲に、火薬か」

「ご名答や。堺っちゅう町は、南蛮からもたらされた鉄砲を写して、交易でもたらされた火薬で儲けておったんや」

p358

「はっきり言うで。もしも戦のない世の中が来てもうたら、戦で儲けてきた堺は大弱りなんや。鉄砲も火薬も、戦が終わってもうたら無用の長物になってまうさかいな」

「堺が望んでおったのは、大名家が乱立して対立しあう状況や。でも、秀吉はんは次々に従わない大名家を潰していって、ついには天下総無事や。そうなっちゃ、堺はおまんまの食い上げなんや」

つまり、曽呂利は秀吉に取り入り内側から食い破ることによって、秀吉幕下、ひいては政の大黒柱を腐らせ、戦を起こそうとしていたことになる。

p358

「あれ、秀吉公の耳の臭いを嗅いでただけやで」

あるお召しの際、上機嫌になった秀吉から「一つ願いを叶えてやろう」と言われ、いつでもどこでも耳に鼻を近づけてもよいという許しを得た。

幽斎の背中に戦慄が走る。諸侯の居並ぶ中、手で衝立を作り鼻先を天下人の耳元に近づける曽呂利。

今となっては曽呂利の目的は明確だ。衆人環視の中、公然と天下人に耳打ちできるほどの権勢人であるという虚像を作り上げたかったのだ。

Posted by ブクログ

どこか飄々としていて、それでいて不気味さも感じさせる描写で主人公が描かれており、どこまでも掴み所のない人物だった。そして、どこまでもその本心を欺く姿勢は流石と感じさせられた。

Posted by ブクログ

少し前に単行本で読んだ『曽呂利!』の文庫版。といっても結構加筆修正されていました。書き直されたところや削られたところ、新しく書かれたところを探しながらあっという間に読みました。

中でも一番印象的な変更箇所は冒頭。冒頭に出て来る人物が変わっていますが、それが曽呂利の行動の動機、そして人物にさらに深みを持たせたのではないかと思います。

Posted by ブクログ

秀吉を揶揄する狂歌を歌った犯人として捕らえられた曽呂利。斬首されるかと思いきや、口八丁手八丁で生き延び、御伽衆として仕えることに。

彼が秀吉のそばに入ったのは、何が目的なのか。その行動の根っこにあるのはなんなのか。それを探りながら読み進めてゆくのが、興味をそそります。

目的と根底に流れるものが、明かされるのは最終話。その結果に驚きはなく、予想していたものでした。

一話一話それぞれに、曽呂利が裏の顔を覗かせる場面があるのですが、そこがゾクゾクします。あ、こいつやばいもの隠し持っているな、という。見てはいけないものを見せられる感覚。

獅子身中の虫となった曽呂利。そろりという響きが、権力者にすりよる様とマッチングしていて絶妙。

あくまで、耳の臭い嗅いでいるだけなんですけどね。

権力者である秀吉。曽呂利が活躍というか、暗躍したのは、末期の老醜を晒している頃か。煌びやかさと裏腹の影の濃さ。秀吉の人間味の好きなところです。

一緒に働きたくはないけどね。