あらすじ

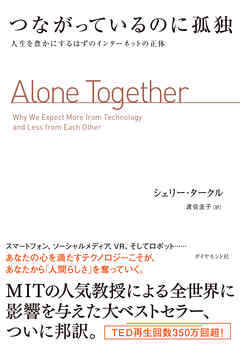

スマートフォン、ソーシャルメディア、VR、そしてロボット……。あなたの心を満たすテクノロジーこそが、あなたから「人間らしさ」を奪っていく。TEDの再生回数350万回超のMIT人気教授が語る、テクノロジーが人間関係に及ぼす「今そこにある危機」とは? 全世界に影響を与えた大ベストセラー、ついに邦訳。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

読み応え十分の本でした。ロボットそしてインターネットが人間をどう変えていくのか、について著者の長年の研究を元に書かれた本です。著者はもともとこれらの影響を楽観的に見ていたところ、徐々に悲観主義的になってきたとのことで、そのあたりのトーンは本書全体から伝わってきました。本書を読んで私なりに解釈した内容は以下の通りです。

ロボットやネットへの依存症は、その背景に「人間不信」もしくは「全てを制御したい」欲求がある。人間が相手だと裏切られるかもしれない、悪態をつかれるかもしれない、自分の思い通りに相手が振る舞ってくれないことも多い、という感覚。そうなると、本書でもたびたび書かれているように、ロボットとの(あるいはネット上での)生活は孤独よりマシ、という状態ではなく、むしろ現実の人間との生活よりも良い、というステータスに格上げされる可能性があるのです。著者はこれに警鐘を鳴らすわけで、私もそこは同意できます。人間の成長とは、ルソーが述べているように、実は自分が弱い存在であることを認識しつつ、それを支えてくれる家族や社会が存在していることを学び、他者への共感性を身につけていくプロセスが大事だと思います。うまくいかないことをどう乗り越えるのかです。

ただ個人的には、本書のタイトルにもある「つながっているのに孤独」ではなく、人間は「孤独だけれどつながっている」という認識が正しいのではないかと思っています。しかしそういう認識になるためには、単にインターネット断ちをすれば良いというわけではなく、著者が最後に主張しているように、現実主義的な目線でテクノロジーを見る、つまりテクノロジーは万能ではなく、それによって失うものは何かを理解した上で使っていこうという姿勢が重要なのでしょう。本書の中で、ヘンリー・デビッド・ソローの『森の生活』の引用が出てきますが、ソロー自身が森の生活で成し遂げたかったことは「リアルな生」、そして「自分を内省すること」でした。ソローは孤独な森の生活の中で、自分が宇宙の一部であることを感じ、生命を感じます。今後多くの人々のロボット、ネット依存が高まる一方で、ソロー的な価値観も「アンチ」的な位置づけとして存在感を強める気がします。本書からは色々な気づきがありましたので大変満足しています。

Posted by ブクログ

ネットにより膨大な人間と繋がれるようになったが、本当に会って1時間会話ができる人間はどれだけいるだろう?

自分の信念や価値観、過去を曝け出せるだろうか

ネットも使い方次第

自分の心は自分で満たす

Posted by ブクログ

前半のロボットと人間のコミュニケーションを論じている部分は、何を今更という感じだが、半ばのTwitterやFacebookを取り上げ始めたあたりから、面白いくなる。ところどころ、訳にどうかなと思うところがある。

Posted by ブクログ

ロボットと人間の関わりについて、批判的に書かれた本。ロボットを人間の代わりにしてしまって良いのか、SNSなどのコミュニケーションツールによる繋がり方の変化など。

読みながら考えていたけれど、どうしても突き詰めて考えれば考えるほど人間がどれほど特別な存在なのかわからなくなっていく。もともと人間が特別だとはあまり思えない方なので……その答えがどこかにあるかなあと思ったんだけど、あまり納得できる答えは見つからなかった。そういう方向性だともしかしたらフィクションの方が適しているのだろうか。

Posted by ブクログ

前半は、ロボットと人間の関わりについて論じています。中心的な論点は、ロボットに介護を丸投げしていいのかということです。

というのも、介護をする際、人間は共感をもって相手に接することができるのに対して、ロボットは共感しているフリをしているにすぎないからです。この点に関して、本書では、複数の立場で論じられています。

後半は、人間とSNSやアバターの関わりについて論じられています。日本におけるLINEの既読スルーや即レスに関する議論と似ています。SNSに疲れたアメリカの少年少女たちの悩みに共感してしまいました。

Posted by ブクログ

9章常時接続社会のアイデンティティ

変わる親離れと自立の意味が興味深い

これまで、自分しか頼れない状況を経験することで、自立への道を踏み出してきた。しかし、常に繋がることで、親や友人、知人と常に連絡をとり頼ることができてしまう。

離れられないから自立できない。

人間の成熟を、境界によってのみ判断する事への疑問もあり、感情の共有により自己を確立するというスタイルもある。とはいえ、常にSNSのいいね!がないと不安。などはまさに繋がり依存の一例。一方で、SNSで演じることに疲れたとこぼす若者も多い。その分直接話したいと。

つまり、常時ではなく必要なときに繋がる。やはりそれを求めているのだと思う。

1人の時間、繋がらない時間を持つことで、自己の感情と向き合うことで、自己が深まる。その上で、仲間と会う。それこそが成長への道なのだと感じた。

静寂こそ不安と感じてしまう...すでに依存状態といえるのだろうか。

自己の開花ー多様性のあるもの、独立しているもの、グローバルなものと接したとき。と精神科医ロバート氏の言葉。

別章になるが、繋がり依存について、電子版アヘンとさえ言及。孤独から、メールを受信することでドーパミンが放出、メールやSNSなどに没頭逃げ込めるということ。メルカリ、株、、いろんなことに言えるし、仕事依存も近しい?と思える。

ロボットやテクノロジーを人間の代替品にすることについては、禁断の実験と述べている。たしかに、介護ロボットがいるならば、子育てロボットも容認されるのかという話だからだ。そうして、我々人間がしていたことをロボットに委ねることによる解放...その先に人間の役目はどうなるのか。

繋がっているからせわしなく、要点だけを求めるようになった。然りと感じる。無駄を極限まで削ぎ落とし、効率化に傾注している人の多いこと。そこでたどり着くのは限りなく死と孤独に近いのではないかと思わずにはいられない。

マルチタスキングハイ

ーテクノロジーによら常に繋がり、いろんな世界を持てる。しかし、それは、メール依存同様といえる。

ロボットの存在

ロボットにも命を感じられるか。倫理観が問われる。

一方で、人間に対する命の重さも軽薄になっていると感じる。

そして、我々は、人をものとし、ものを人として扱い始めていると言及。

自分の心を理解してくれるものを作りたい。という研究があるようだが、普通の人間関係においても、そのような存在を求めている人が多く感じる。年の差婚、親子離れ問題

がその一端だと感じる。

更にロボットは不死であり裏切らない。人間の心の脆弱に拍車がかかると思えて仕方ない。

Posted by ブクログ

( ..)φメモメモ

サターンという名のたまごっちは、たまごっち年齢12歳まで生きた。電池は切れたけれど、私の中に生きている。

パンプキンという名のたまごっちは16歳で死んだ。みんなにデブと言われたから、やせさせようとした。体重が減ったから死んでしまった。ごめんね。

子どもたちはバーチャルな死の責任を負っている。