あらすじ

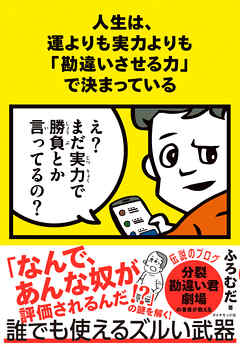

ブログ初期から活躍する伝説的な人気ブロガーの第1作は、「なんで、あんな奴が評価されるんだ!?」の謎を明かす「錯覚資産」について解説する心理学読み物。「錯覚資産」とは何か? 成功者ではない人はどのようにすれば「錯覚資産」を利用できるようになるのか? 人気ブロガーならではの刺激満載の文章で解説する。

...続きを読む感情タグBEST3

映画のマトリックスを体験する本

表紙がおちゃらけているのに、

内容はとても切実なもので

どうしてわざわざこんな誤解されるような表紙なんだと思ったが、

ある程度の何某かの耐性なり、見込みがないと

読み始めることのできない本なのかもしれないと感じた

そういう本、どんなジャンルにもあると思いません?

この本は表紙が強いフィルターになっている、

とても厄介な本です

Posted by ブクログ

サラリーマン生活30年も近くなって読んだ。もっと早く出会えていたら。。。

資格を勉強するよりも、色々な仕事やシチュエーションを経験し、人に出会ってこそ、仕事で成長できるとわかった今だからこそ、著者のいう、錯覚資産でチャンスをゲットする大切さがわかる。

内向的な人は、これの威力を甘く見ていることが多く、非常にチャンスを逃してしまっている。

まさに!

これからは、思い出してもらえるように心がけ、錯覚資産を意識してみようと思った。

Posted by ブクログ

一つ抜きん出ていると(それが運だとしても)

→全体的に優れている、という有能なセルフイメージと信用を作り出せる(ハロー効果)

→思考の錯覚に、本人は気づかない

→正しいことより、直感的に「良い」と思ったことを取りたがる

錯覚資産候補(定量的なものや有名人)

→営業トロフィー(〜連続、史上最年少)

→独学でTOEIC955

→コーチング〜名、〜名のコミュニティ運営

→凄そうな、偉そうな肩書き

錯覚資産のおかげでチャンスを掴め、支援も集められ、実力もついていく

「あいつならちゃんと〜してくれるだろう」

という信頼があれば、サービスの質が悪くても、後発的に伸びていく

→信用があれば、沢山の支持者とお金が集まるから

Posted by ブクログ

【あらすじ】

私たちは日常生活の中で無意識のうちに『認知バイアス』に影響をうけており、実力よりもこの『認知バイアス』を利用した方が人生は好転する。

※『認知バイアス』・・人間が情報を理解するときにに無意識のうちに生じる「思考の偏り」。

この思考の錯覚を”錯覚資産”と表現しており、人生の成功と失敗を決めるのはこの錯覚資産が重要とされる。

【感想】

“認知バイアス”=“錯覚資産”とは、どんなに小さなことでも他人から見て「成功者」である事が条件な気がする。何か一つでも他人から見て成功体験がある、尊敬されるところがある、数字に表せるくらいの結果を出した、といったような事がキッカケとなってはじめて話が進むと思った。ただ、失敗してイメージが悪かったとしても環境を変えたり、場数を踏んだり、とにかく多くのサイコロを振り当たるまで諦めずに何度もチャレンジしてプチ成功体験を作る。(ひろゆきも言ってた。ナンパ成功率はイケメンだろうがブサイクだろうが関係ない。回数の問題だと)

明日から容姿にも気を配り、成功体験ができる場を探して挑戦してみようと思う。

Posted by ブクログ

この世界は実力だけで評価されている訳ではない。なぜなら、実力によって採用するかどうかをら決めるのは難しいし、実力によって昇進させるかどうかを決めるのも難しいから。

成功と失敗を決める要因は、運・錯覚資産・実力。錯覚資産を増やす努力と、フィーバータイムに頑張ることを大切にしていきたい。

Posted by ブクログ

認知バイアス(思考の錯覚)について解説している本。納得感があり面白かった。

本書では「自分に都合の良い思考の錯覚(勘違い)=錯覚資産」と定義している。自己研鑽だけではなかなか周囲から評価されない。錯覚資産を利用して、成長機会を得ながら実力をアップさせていくことで、いつのまにか実力だけの人を上回れるということ。自分を他者にどう見せていくのか…を考えるきっかけになる。

Posted by ブクログ

錯覚資産という考え方をベースに、人間は自分が思っている以上に認知の歪みを伴いながら世の中を判断していること、そしてそれを利用することでより良い人生を歩んでいける可能性があることを示す本である。ハロー効果はその典型的な例で、実績があったり、見た目が良いだけでその人の他の部分もよく評価されることは一般的で、就職面接等でも顕著に現れる現象である。人は自分の都合のいいように事実を解釈しており、その認知的不協和をなくし、事実と向き合うという点ではファクトフルネスに近い主張でもある。結局は、人間に認知の歪みがあるということを正しく認識し、それを利用して成功→良い環境を得る→実力がつく→成功の確率がさらに高まる、という正のループに自分を乗せることが大切そうだ。

Posted by ブクログ

・ハロー効果

←ハロー(halo)効果とは、何か一点が優れていると、後光がさして、何もかもが優れて見えちゃうような錯覚のこと。

具体的な数字を用いるハロー効果の射程が長い。

数字というのは、瞬時にハロー効果を生じさせる。そして、印象に残りやすい。

なので具体的な数字が作れそうな案件は、積極的に引き受けた方が得。

公演や本を書くこともハロー効果を作り出すのに効果的。

自分に才能があるか考える時間があったらまずは行動してみることが大事。

成功者は自身の成功を伝えることで自身が得しようとしている。

そんなことを気にしている時間があるなら、一回でも多くのサイコロを振った方が良い。

当たると当たる確率が上がる運ゲーなので、小さく当たりが出るように行動するのが重要。

実力→成果→錯覚資産→環境のサイクル

※錯覚資産作りも、スキルアップもすることが重要

・PV(Page ViewとConversion Rateのバランスが大事)

PVによって他の人の頭に浮かぶ人になることで、チャンスの数も多くなる。

自身が得意であったり、つきたいポジションに近い具体的な話で印象を付けておくことでチャンスが広がる。

Conversion Rateは、実際にお客さんが購入する数のこと。

実力を伸ばすことも大事であるが、PVが10倍になればCVRが10分の1でもコンバージョン数は同じ。

・努力してもプラスにできそうにない時

「自分でやるモード」から「人を使うモード」へ切り替えを行う

アンドリューカーネギー

墓碑には、「己より賢き者を近づける術を知りたる者、ここに眠る。」

Posted by ブクログ

今までの自分には全くなかった斬新な考え方で、非常に刺激的だった。

この世は「実力主義」だと思い込んでいたし、この本で使われている「錯覚資産」のような、虚像は自分が最も嫌いなことだった。

上司に媚び売ってる人を見て、「そんなんじゃなくて実力で勝負しろよ」と、まさにこの本が危機的だと指摘するタイプの人間だった。

新しい世界認識のもと、徐々にこの現実を受け入れて、皆、思考の錯覚に陥っており、錯覚資産に踊らされていること、それを知り運用する人が有利であることを念頭に生活していきたい。

Posted by ブクログ

とても面白かった。

錯覚資産という言葉は、相手を騙し、自分をより良く見せることで生まれる資産のことです。

この本では、錯覚資産を持つことでどれだけ人生を有利に進めることができるのか?そして、錯覚資産を戦略的に身につけて行く方法など、心理学を使って、自分の人生を無双していこうという、一見”品のない本”です。

そして、この書籍の著者もこの錯覚資産を駆使して自分の地位を高め、ビジネスで成功しているということです。でも、本を読んでいても、全く嫌味な印象を与えず、むしろ錯覚資産ってめちゃくちゃ面白いな〜と終始唸ってしまうような本です。

自分にとって、錯覚資産と言えるものがあるのだろうか?そしてそれを育てていくには何をすれば良いのだろうか?といったことを考えさせられます。

また、この本の良いところとして、とにかく文字も大きい、行間も広い、イラストもたくさんあるという感じで、本当に気軽に読めます。最初から引き込まれて行くので、マンガみたいな感覚で読んでしまいました。

Posted by ブクログ

錯覚資産 錯覚資産という概念を初めて知った。しかし、受験勉強と仕事はルールが違うということは誰もが感じていること。それを理論的に説明されるとストンと腑に落ちた。実力がなくても評価される人、実力があっても評価されない人は、こうやって生み出されるわけだ。

そして、人生は運ゲーだという事実。しかも、確変に入った時に大きく賭けた方が儲かるというパチンコのような要素まである。当たれば当たる程、当たる確率がどんどん高くなるわけだから、悩んでいる暇があったら、1回でも多くサイコロを振った方がよいということになる。

Posted by ブクログ

実力は実際どこまで実力なのか、はっきり気付かせてくれる本

【内容メモ】

・運も実力も要素としてはあるが、勘違いさせる力=錯覚資産が重要。

・前提として、学生と社会人では、実力と運の考え方は異なる。

社会人は他社評価で昇進するが、学生はテストの点数という絶対的なもの。

・錯覚資産は複利で増えるのでかなり重要。

・ハロー効果:1つの属性値に引っ張られて、他の属性値も変わってしまう、プラスもマイナスもある。

・学歴・経歴や実績、顔の見た目などが錯覚資産の元手になる。

・人は一貫したストーリーじゃないと違和感を覚える特性がある。

だからこそ、実力+錯覚資産で実際より盛っている人は、さらに評価があがる。

(優秀なのだから、この人は失敗しない、間違っていないなど)

・起業で言うと、1つ成功させれば、錯覚資産を増やせるが、まだ1つも成功させていない状態では、まず資産を増やすのはまだ先の話。あくまで元手は必要なので、そこの努力は必要である。

【所感メモ】

・一貫したストーリーを求める話は、箱に入る話とも共通だと思った。この人はこういう人だ、というレッテルを張ることで、その人の行動を歪んだレンズで見てしまう。

・まず大きく成功するためには、小さい1つを成功させて、それを自分の資産とする。キャラクター付けを行って、この人はこういう人だ、と思ってもらう。そうすれば連鎖が発生し、複利効果が生まれる。

Posted by ブクログ

『実力も運のうち 能力主義は正義か?』(マイケル・サンデル)を読んだ後でこちらを読む。この本は『実力も運のうち 』とは方向性は違うが、内容は通じる部分が大いにあると思う。サンデル先生の本はより高尚な議論だが(「より高尚」という評価自体が底上げの評価だ)、こちらは目の前にあるその現実を突きつけ、その仕組みをうまく利用しろ、それを利用してどうするかまで書かれているのがサンデル先生とは違うところ。

まあその通りですよ。書かれていることの多くは私は気がついているし気がついている人も多い。バイアス認知はよく知られている。七光りというのがわかりやすい。〇〇の子だから優秀だという遺伝子つながりだけで根拠のない高期待高評価になる。それがただのお世辞ではなく有利に働く。特に昨今は芸能人と国会議員には顕著だ。無意識に、あるいは無自覚的にこの本推奨の立ち回りができる人が世渡り上手と言うんだろうな。それができればいいんだけど、私はわかっていながら気がつかないふりをしたり、迎合したりで、もやもや。それを改めて念頭に置いた上で、さてどうしようか。

Posted by ブクログ

錯覚資産は人の無意識の攻略により得られる。

最近、意思決定の95%は無意識という話を聞き、無意識について気になっていた。

この本も錯覚資産と無意識はかなり繋がっていると感じ興味深く読めた。

Posted by ブクログ

就活始める前くらいに出会いたかった本。学生と社会人ではゲームルールが違う。いままで実力を伸ばそうとしてきたけれど、そのアプローチは間違っていたんのだなあと実感。錯覚資産を増やしていくぞ。

Posted by ブクログ

本書は、認知バイアス、主に非認知バイアス(アンコンシャスバイアス)について解説したものです。そして、その構造を理解した上で利用した方が良いという提案をしているものでした。人間は本人が意識しないままバイアス(色眼鏡)をかけて物事を眺めて判断をしています。本書でいうと「勘違い」に気が付くことが大事で、自らの判断時に無意識のバイアスを意識できるようにすることができます。訓練することができるのです。平易な言葉で心理学の一端を知ることができる本でした。

Posted by ブクログ

人間の脳の特性の持つバイアスから錯覚資産という産物が産まれ、それがどのように社会に影響を及ぼすかを端的に示している。

人生の成功の秘訣とかの前に、人間の脳の限界や偏りなどをまず理解することが重要。あとは生かし方。

Posted by ブクログ

文章量が少なくてサササーって読めた

評価面談の記述を適当にしたことを反省

どう見られるか、どう振る舞うかも信頼のうち

セルフプロデュース、人脈作りをしてこそ実力を伸ばせる環境にいけるのだ

あと一貫性、原因、早急な結果を求めるというのはすごく腹落ち

アプリやってたときのストレスは結局これ

Posted by ブクログ

認知バイアスについて書かれた本。

ハロー効果を手に入れるためには、何らかの成功体験が必要。それを権力者にどれだけアピールできるかが重要。そして「アイツはできる」という錯覚資産を作り、それを元手に自分をより良い環境に置いて、どんどん実力をつけていけ!ってことだけど、それができたら誰も苦労はしないよね。

ただ、現実世界はこうなんだってことは納得できるし、読み物としては面白かったです。

Posted by ブクログ

高校の友達にオススメされて何の気無しに読んだ本だったけど、とても面白かった。

錯覚資産の話を、多様な角度からわかりやすく解説してくれていて、納得感のある話。

ハロー効果・認知的不協和などの認知バイアスで世の中の事象を観察出来る良書でした。

友人と、著者のふろむださんに感謝!

Posted by ブクログ

錯覚資産を増やすことが人生には得になる。今、傍から見れば仕事ができると思われる人たちも、錯覚資産によってそう思うだけなのかもしれない。

人間は様々なバイアスがかかる生き物。

Posted by ブクログ

全てを鵜呑みにするのも良くないのだろうけど、錯覚資産は分かりやすかった。正直、錯覚資産の中で一番強いのは容姿だろうなと思う。

分かりやすい功績を掲げ、断言できないことを断言し、ストーリー性のある一貫した物語のある人物として顔を広げよ。

ひとつだけ、大腸がんの検査の例えだけが納得できなかった。

Posted by ブクログ

本書で説明されていることが本書の表現においても多様されていた。成功したいなら、常に考えながら生きていかなくてはならないと(当たり前ながら)感じた。単純に日常生活での考え方や捉え方に、いかに錯覚が含まれているか気づけた。本書の最初にあったが、これを読んで自分の人生に活かすのはもちろん、周囲にもこういった生き方をしている人がいることを忘れてはいけない。

Posted by ブクログ

ダニエル・カーネマンの認知バイアスの話がよく出てくるが、実力だけでなく錯覚資産を持つことの重要性を知ることができた。つくづく人間の頭は都合の良いようにできていると思い知らされる。

Posted by ブクログ

・大きな錯覚資産を手に入れるには「一貫して偏ったストーリー」を語るべき。バランスの取れた正しい主張には人は魅力を感じない。シンプルでわかりやすいことをそれが真実であるかのように言い切ってしまえ。本当は断定できないことを断定しろ。

・何かを主張するときには偏る。自分の人生を選択するときには徹底的に正しい判断を心がける。判断システムを二重化する。

・「この人を採用すべきか?」という難しい質問に簡単かつ高速に答えを出すには「この人は好きか?」という簡単な質問に置き換えて答えを出す。人は無意識のうちにこのような置き換えを行ってしまっているので、昇進したければ上司に気に入られるしかない。それができないならサラリーマンを辞めること。

・錯覚資産を増やすには「思い浮かびやすさ」と「思い浮かぶ人の数」を増やすべき。

Posted by ブクログ

要は勘違いさせる力=魅せ方なのかなぁと思った。何かしらの成果を上手く伝えれば、それだけで相手には響くんだとわかった。この本を読んで、著者自身もそれを上手く見せようとしてるのが伝わった。(実際上手く見せられるているかは別だけど…)

Posted by ブクログ

・挑戦的、煽りのように受け取れるタイトルと表紙デザインだが、その実は「認知バイアスが実生活、特にビジネスシーンで気づかれないままどのように影響を及ぼしているのかのか、をまとめた本であった。(この構成は、著者の「分裂勘違い君劇場 by ふろむだ」のコンセプトと同一ではないかと感じた。)

・「人々が自分に対して持っている、自分にとって都合の良い思考の錯覚」のことを「錯覚資産」とは言い得て妙だと感じた。

・成果、錯覚資産、環境、実力の複合ループの図式も、現実世界で不条理に感じる部分もうまく取り込んでビジュアル化されており、若手社員ならぜひ知っておくべきことだと思った。

・人間の脳は、「過剰に一貫性を求め」、「過剰に原因を求め」、「過剰に結論を急ぐ」という根幹部分があり、それが様々な認知バイアスを生んでいる、ということさえ押さえておけば、自分が何らかの判断を下すときのチェック機能として働きそうだと感じた。

Posted by ブクログ

思考は錯覚を起こしている。容姿で下駄を履かせて、他の能力も優れていると思われがち=ハロー効果。

思考の錯覚は自覚できない。

実力があるから、ではなく、実力があると周囲が錯覚するから、よいポジションを手に入れられる。

個々の成功は運次第。運はコントロールできない。

成功が成功の母。

本を書くことは時給換算では割が合わない。しかし錯覚資産の獲得手段としては投資効率が高い。

後知恵バイアス=自覚がないうちに、過去の記憶を書き換える。

世界5分前仮説=世界は5分前に作られた。過去の記憶も含めて5分前に作られた。

自分で物事をコントロールすることは心身を健康にする。運はコントロールできないが、運の運用はコントロールできる。

少数の法則=少ない標本サイズでも仮説を立てたがる。

デフォルト値効果=デフォルトに引きづられやすい。

判断が難しいと直感に引きづられやすい。思考の粘り強さがない人は、思考の錯覚に沈む。

成果を出すと錯覚資産になり環境が変わって実力がつく。環境が変わっても実力がつく。錯覚資産があるだけで成果が出る。

思いつかれる人、になると思わぬチャンスが巡ってくる。幸運を引き当てるゲームは数が多ければ当たる。

成功はじつりょくよりも 運によって決まる。運を引き寄せるには、チャレンジが多いほど良い。

原告の説明と被告の説明、それぞれ一方しか聞かない場合のほうが、一貫しているため、その解釈に自信を持てる。両方聞くと混乱する。人間は一貫している物語に説得力と魅力を感じる。現実は、矛盾だらけで面倒。

どちらの理論も正当だと感じられる。

人間はトレードオフがない世界のほうが快適だから、認知を変更する=認知的不協和を避ける。

人間を啓蒙することで感情ヒューリスティックをなくそうとすることは不毛。自分では公平に判断していると信じているから。

ヒューリスティックとは、複雑な問題に簡単に答えを出す方法。難しい問題は、簡単な問題に置き換えて、簡単に答えを出そうとする。

ハロー効果=一つの属性に引きずられる減少。

少数の法則=少数のデータでも法則性を見出そうとする。

運を実力と錯覚する。

後知恵バイアス。

利用可能性ヒューリスティック=利用可能な情報で胆汁化する。

デフォルト値に引きづられやすい。

一貫して偏ったストーリーは真実だと思い込みやすい。

過剰に一貫性を求め、過剰に原因を求め、過剰に結論を急ぐ。記憶を書き換えて一貫させようとする。

Posted by ブクログ

人間関係は認知で出来ており、人は皆、「すごそう」「できそう」といった勘違いさせることで多くの成功とチャンスを得られやすいと説く本である。

本著が伝えたい本質のところは、「他人からどう見られるかを意識して修正しながら行動せよ」と私は理解している。

例えば、人前に出ることを惜しまない。背筋を伸ばす、挨拶をしっかりする、所作が丁寧、思慮深い言葉遣い、公私共に清潔感がある、言動と行動が一致している。などが挙げられる。これらは多くの人が実践できることだ。だが、実際には多くの人はやりたがらない。別に勘違いさせるために、虚栄を張る必要ない。虚栄は一時的には勘違いさせるかもしれないが、メッキみたいなもので、ぼろが必ずでる。

勘違いさせる技術は、長期戦なのだ。日頃から自己鍛錬を怠らず、人前に出る、人を束ねる、教育をする、自分のためにも家族のためにも時間を使い、日々学習と反省し修正することで、周囲から自然と信頼を得られ、人生も変えるだろう。

どんなに価値が高い人間でも、人前に出ないとそれは価値がないのに等しい。商品でもサービスでもどの分野や業種でも業界でも同じだが、人は行動と所作を見ている。

勘違いさせる力は魔法ではない。技術であり、意識を変えることで、行動や自分を取り巻く世界が大きく変わると説く本なのだ。

Posted by ブクログ

終始錯覚資産について書かれた本書。

錯覚資産とは「他人が自分に対して抱く、自分にとって都合の良い錯覚」のこと。

錯覚資産を増やすには

・試行回数を増やす

・小さな成功体験を積む

最短、楽してのような方法はなく、地道な努力と行動量を増やすことが成功に近づくための真理という至極真っ当な本書。

ただ、錯覚という「てこ」を利用することの重要性も説いている。実力だけが全てではないと教えてくれる本書は多くの人が救われたのではないだろうか。もっと自分の実績をアピールしてもいいのだと。

ただ、結局のところ錯覚資産を持っている人の多くはその裏でたゆまぬ努力をしていることを忘れてはならない。