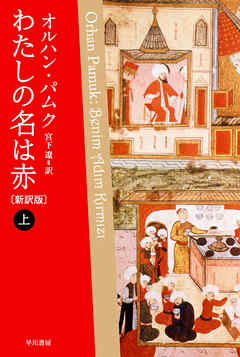

あらすじ

1591年冬。オスマン帝国の首都イスタンブルで、細密画師が殺された。その死をもたらしたのは、皇帝の命により秘密裡に製作されている装飾写本なのか……? 同じころ、カラは12年ぶりにイスタンブルへ帰ってきた。彼は件の装飾写本の作業を監督する叔父の手助けをするうちに、寡婦である美貌の従妹シェキュレへの恋心を募らせていく――

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

トルコ初のノーベル賞作家オルハンパムクの代表作。

様々な登場人物の独白によってまさに細密画やモザイク画のように物語が紡がれていく。死者や野良犬、絵に描かれた一本の木や貨幣までもが雄弁に語る。壮大な歴史絵巻であり人間ドラマでありサスペンスでもあり。

イスラム世界における芸術または世界観というべきものを垣間見る。自分とは全く違う人生を追体験するという読書の醍醐味を堪能できる一級の小説である。

おじ上がヴェネツィアの絵画に出会った時の衝撃、「わしは自分が他人とは別の異なった存在だと感じてみたかった」という告白。アラーこそ全てというイスラム世界において純粋な人間性が表出してくる瞬間。偶像を禁じたイスラム世界で絵を描くこととは。信仰の苦悩と矛盾をも言い当てている。遠近法や陰影法にしてもそこに思想があること、平面的な絵画にも意味があるのだと初めて知った。

さすがノーベル賞作家の代表作、読み応え十分。訳も素晴らしい。おじ上の死ぬシーンは上巻のハイライト。2件目の殺人も起こり物語はさらなるカオスへ。下巻に続く。

Posted by ブクログ

真実の芸術表現とは、神が与えた日の概念を定着させることであるから、個人の着想(様式)などは必要なく、ましてや、描く対象のものさえ見る必要がない。美の概念を定着させるのだから、目が見えていることさえ、障害になるという発想は、とても東洋的なのだろうか。

単行本が出た時に、オスマン帝国の美術が扱われていると知って購入しました。

出版当時から旧訳版は読みにくいという評判でしたが、私にはそのたどたどしい文体が、異国の謎に満ちた物語の雰囲気を盛り上げてくれるように感じ、楽しく読むことができました。

(じっくり時間をかけて読む必要はありましたが)

今回新訳版が出たということで、電子書籍を購入。

確かにこちらの方が読みやすいですし、旧訳版と違和感が無いように気を使われていることにも好感を覚えました。

パムクの素晴らしい作品を、二通りの翻訳で楽しめる。これは贅沢な体験です。

Posted by ブクログ

[「私」を語らせてほしくて]16世紀末のイスタンブール。皇帝直属の細密画の工房で、その道の名人として知られる「蝶」が何者かにより殺害される。長年留守にしたイスタンブールに戻るなり、犯人の探索をおじ上から命じられたカラは、おじ上の娘であるシェキュレに心引かれながらもその依頼を引き受けるのだが......。ニューヨーク・タイムズ紙が推す、2004年のベスト・テンにも選出された長編小説です。著者は、ノーベル文学賞も受賞しているトルコ人の作家、オルハン・パムク。訳者は、『無垢の博物館』といったパムクの他作品の翻訳も手がけている宮下遼。

安っぽい表現になってしまいますが、とにかく上手い。殺人や恋愛といった要素で物語の中に読者をぐいぐい引き込みながら、自我と芸術、イスラームと西欧の邂逅といった大きなテーマを違和感なく組み入れてくる展開に圧倒されました。オルハン・パムクという名は聞いてはいたのですが、これほどまでに「楽しめる」作家だとは思ってもいなかったので嬉しい驚き。

16世紀末のオスマン帝国について予備知識がまったくなくても楽しめる作品です。個人的には堅苦しい概説書などを読む以外にも、本作のような小説をとおしてイスラームや中東(もちろんいずれについても本書で捉えられる射程は、そのうちの一部に限られるのでしょうが)について触れてみるのも良いのではないかなと感じました。イスタンブールを訪れる方には必携の一冊です。

〜夢を見なければ、時は決して過ぎない。〜

イスタンブールにまた行きたいな☆5つ

(注:本レビューは上下巻を通してのものです。)

Posted by ブクログ

「盲目とは悪魔や過ちが入り得ない至福の境地なのだ」

「巨匠たちは、細密画への情熱や色彩、そして視覚が神の闇から生じたことをよく心得ていて、色彩をもって神の闇へと回帰しようとしたのだ。記憶を持たない者には、神もその闇も思い出すことができない。名人たちの作品はどれも、時の流れからは外れたあの色鮮やかな漆黒の闇を志向している」

「細密画とは知性の静寂であり、目の音楽である」

Posted by ブクログ

ノーベル賞受賞の時にいくつか書評を読んで、気になっていた作家さん。初めて手にとってみたけど思った以上に読みやすくて面白い‼

ある装飾写本に関わる人々や物がかわるがわる一人称で語っていくのだけどどれも個性豊かで、イスラム世界の濃密な妖しさもふんだんでうっとり。

下巻も気になるところ、ゆっくり味わって読みます。

Posted by ブクログ

決して小難しい小説ではない。むしろ平易で、ほんの少しだけでも時代背景やイスラム教の知識があれば読むのに苦労はないはず。さらに言えばミステリーあり恋愛ありの堂々たるエンタメ小説である。それでも、まだ何か掴みきれていないように感じさせる奥行きがある。イスタンブールの丘と路地を思い起こす

偶像崇拝が禁じられている文化での絵師の立ち位置

あくまでも物語の挿絵として

細密画に絵師のサインを残すべきか否か

神の恩恵として盲目を渇望する老絵師

西洋文化への警戒と憧憬

多民族国家オスマン帝国

他視点での語り。くわえて死者が語る、物が語る、絵が語る

第4の壁をうちこわして読者へ語りかける

Posted by ブクログ

トルコ作家は初めて読んだ。ノーベル賞作家だけど、ミステリーとして読めて面白かった。読み返したら、伏線とかあるのかも。

細密画を語るにもイスラム教の価値観は避けられず、知らなかった世界も垣間見れて新鮮。絵画やイスラム文化に全く興味がないと、しんどいかも。

Posted by ブクログ

ー 「絵や挿絵、美麗な書物に耽溺するあらゆるハーンや王、皇帝たちの関心には三つの季節があるのだよ。はじめの季節には、物おじせず夢中になって、心惹かれる。そして、他人に見せるためや、名声のために絵を求める。

最初の季節で絵についての見識を深めたなら、第二の季節には自分好みの絵を描かせるようになる。 絵を眺めるという真摯な喜びを学び、名声もおのずと高まり、死してのちも語り継がれるような事績をこの世に残そうと、それに見合った書物を集めはじめるのだ。

しかし人生の秋が訪れる。もはや、いかなる皇帝もこの世における不死には興味を示さなくなる。この場合の不死とは、続く世代や子孫たちの記憶に留まるという意味合いだ。しかしな、細密画を愛する君主たちはわしら絵師に自らの名を記させ、あるいはその事績を綴らせた書物によって、もとよりこの世における不死を獲得しているのだよ。だというのに老齢を迎えると、此岸ではなく彼岸での不死まで望むようになり、そのためには細密画が邪魔だと考えるようになる。

わしを悲しませ、苛立たせるのはまさにこのことよ。サファヴィー朝のタフマースブ王は自らも名人絵師として、若い時分には細密画工房で過ごしたというのに、死期が近づくや工房を閉鎖し端倪すべからざる腕前の絵師たちをタブリーズから遠ざけた。作らせた写本は散逸し、後悔の念に苛まれたという。なぜ人々は、絵画が天国の門への妨げとなるなどと考えるのだろうか?」 ー

読んだことのないタイプの新感覚な作風。

面白いけど、ミステリなのかな?第二の事件も起きたからミステリなんだろうけど、いったいどうなるんだ…。

続きが気になる。

Posted by ブクログ

テーマは近代?個性の尊重を是とする欧米的な価値観のオルタナティブを示すことか?長かったが、まだ設定変更という感じがする。

最後にシェキュレという女性がポストモダンになっていくのが不思議。

Posted by ブクログ

『藪の中』in イスタンブール。

そこに芸術論と文明論が差し込まれている。モザイク画を見ているような印象を受けるのは、語り手が章ごとに異なるから。

もしかしたら登場人物全員、実は挿絵の中に描かれた絵で、写本の読み手に話しかけている、という趣向の小説なのかも。

この作品が成功しているのは、作中で語られる「一人称視点」の問題が構成とストーリーの両方に深く関係しているからだと思う。

小説において「三人称」は「神の視点」、「一人称」は「個人の視点」というのは論を待たないだろう。この小説では一つの出来事が「一人称」で語られるために、いつまで経っても真実が明らかにならない。それぞれの人物に、それぞれの真実が存在するように書かれているからだ。まさに絵画で言う「遠近法」の技法が、この作品のミステリーを多層構造に仕立てている。しかも、その「遠近法」は、魅惑的であると同時にイスラム世界の絵画観を破滅に追いやる禁術だとして語られ、その禁術をめぐって殺人が繰り返されていく。

とストーリーや仕掛け、文明観や芸術論と読みどころは満載なのだけれど、いかんせん、登場人物たちの興味関心がシモすぎて食傷気味。なので、⭐︎4つ。『千一夜物語』が最初に西洋に紹介された時はほぼポルノ扱いだったって何かで読んだ気がするけど、わざとそういう印象になるようにしてるのかなぁ?西側(西欧近代小説を聖典と崇める近代作家の作品をお手本として読まされている、大多数の現代日本人含む)の価値観で読むとそうなるでしょ?的な問いかけ??

下巻を読んでもうちょっと考えてみよう。

Posted by ブクログ

1591年冬。偉大なスレイマン帝没後半世紀を経たイスタンブールで、細密画師が殺される。

豪華な細密画の世界を下敷に、お伽噺とサスペンスが混淆する物語。文明の衝突というテーマはやはりあるのだけど、エンタメとして十分に面白い。

パムクの『雪』には忍耐を強いられたけど、こちらは読みやすい作りになっている。端々に言及される歴史的背景も華があって楽しめました。

Posted by ブクログ

トルコはイスラム圏でありながらEUの加盟を目指しており、古くから東洋と西洋の出会う文明交差点としての役割を果たしている。それ故に生じる文明間の葛藤や衝突をテーマに著作活動を続けるトルコ作家、オルハン・パムクの代表作は16世紀末のオスマン帝国を舞台とし、細密画士の殺人と男女の恋愛話を軸としながらも屍や犬、馬や貨幣までもが語りだす「無数の一人称小説」。興味深いのは遠近法の技術に対して"異教徒の技法"として反発する場面。章ごとに入れ替わる「わたし」とはつまり、中心点を排した非遠近法的な小説であると言えるだろう。

Posted by ブクログ

近世トルコのイスタンブル、細密画と呼ばれる芸術の工房が舞台。皇帝から極秘に依頼を受けていた一人の絵師が殺された。その犯人は誰か。理由は何だったのか。複数一人称で描かれるイスタンブルの濃密な空気に圧倒される。

Posted by ブクログ

オルハン・パムクの本は以前にも読んでいて、静かで美しい文章と、没入できる世界を感じていて

好みだった。

本作は代表作と謳われており、期待も高かったが、あまり面白く感じれなかった。

というよりも、本作の舞台であるオスマン帝国の時代背景や細密画の知識が私にあまりにも

欠けていたためかもしれない。

オスマン帝国を舞台に、冒頭で殺された細密画師の犯人を捜すストーリーが軸となり、

登場人物が入れ替わりで語り手となってストーリーが展開していく手法は面白い。

また、東洋で花開いた細密画の文化の衰退と西洋の絵画の手法(遠近法)がもたらしたインパクト

など、東西の文明がどのように相対立し、融合していったのかに思いを馳せることもできる。

ただ、やはり、殺人の犯人探しと12年ぶりに再会した男女のラブストーリー(とまでも言えない)

といったわかりやすい話よりも、細密画とは何か、細密画師の真の名人とは、

イスラムの世界観をどのように反映しているのか、

はたまた、細密画の伝統と美に対する西洋絵画の侵食、といった話に比重がおかれていて、

それらを面白く感じることもあれば、興味に欠けて集中力が続かないこともしばしば。

犯人は彼が描いた絵の特徴から見つけ出されるが、それもまたなんだかややこしい。

あまりに背景知識に欠けると、すっきりと頭に入ってこないなーと感じて残念。

ただ、これまで全く興味のなかった細密画の深い世界を知るきっかけになった。

ほかの本や映像で知識を深めてから、あらためて読み直すと、

傑作と呼ばれている本作の価値が分かるだろうと期待して、

今回は一旦本を閉じる。

Posted by ブクログ

一人称で、人が入れ替わり立ち替わり語るという形式で、オスマン帝国の歴史に疎いこともあり、最初はなかなか頭に入ってこない。語り手は死人だったり、金貨だったりもする。

絵師を殺したのは誰なのか?という謎解きもあり、カラとシェキュレの恋物語もある。

上の真ん中くらいまで読むと、キリスト教世界の写実画とオスマンの細密画の対比が浮かび上がってくる。昔の名人の画を忠実に写すこと、人物の個性を出さずに描く細密画の理念はイスラム教の反偶像主義に裏書されており、個人の人生を一枚の絵に描き出そうとするキリスト教の画とは相容れない考え方であることがわかってくる。

細密画に描かれた人物やモノに順番に焦点を当て、それぞれが語ることに耳を傾けている、そんな印象を受けた。

Posted by ブクログ

文学作品で、作風になれるまでに時間がかかり、言葉の選び方や描写の仕方、比喩なども理解は2割もできていないくらいだが、翻訳自体は読みやすかったのでパムクの世界観に触れることができた。

タイトル通り、「わたしの名は〇〇」「わたしは〇〇」という題で章が分けられていて、ミステリーではあるものの推理するのは難しかった。

それよりも、イスラム美術のなかの細密画や、オスマン帝国期の職人たちの神に対する考え方、西洋美術の遠近法の流入などの芸術と宗教の関係性であったり、主人公?の男女の恋愛模様の描写が印象に残った。

殺したのは誰なのか、下巻ではもう少し話がすすんでくるのか楽しみ。

ルネサンスについての前提知識が少なく、もう少し西洋の美術に対しても理解があれば、絵師たちの恐怖や反感などに思いを馳せれたので、そこは自分に残念。

難しい分読み応えはある。

Posted by ブクログ

訳文が、流れるようで美しい。

中東やイスラムが何かと騒がれることの多い昨今、あちらの文化・風習・考え方に触れ、カルチャーショックを自分に与えるには良い機会になった。

西洋人が考え出した遠近法を、「皇帝陛下と他の事物を同じ大きさに描くとは何事か」となったり。

細密画は古の名人のものを完璧に写すことこそが大事で、そこに絵師の個性を出すなどもってのほか、とか。

全く異なる文化に生きる登場人物なのに、卑怯でしたたかで虚栄心と自尊心のかたまり、そういうところは現代の我々とそっくりなのだ。

Posted by ブクログ

とにかく文字が多くて執拗だ。登場人物もいいやつが1人もいない。女は面倒くさい。男も面倒くさい。読むのが億劫になるけど、半分超えると、段々途中で諦めるのがもったいなくなる。でも、下巻読むのはもう少しあいだを空けよう。。

Posted by ブクログ

人だけでなく、屍、犬、絵に描かれた木、金貨、「死」そのもの、さらには「赤」と、次々に入れ替わる話者の独白により物語が進んでいく。

その形式はまるで、別々の絵師によって描かれた細密画を組み合わせ、一つの写本を完成させようとする作中の「企み」を、そのまま小説で表現しているみたいに思える。

彼らの独白をつなぎ合わせ、「人殺し」が誰なのかを捜しあてる、探偵小説の面白さ。

ばらばらになった写本から時代を、文化を、人々の営みを読み解いていくかのような、歴史小説の面白さ。

その二つの魅力が混ざり合って、難解ではあるけれどするすると読めてしまう。

恍惚の赤。煽情の赤。

Posted by ブクログ

東西の交点であるイスタンブール自体に、

独特の雰囲気がある。

馴染みの薄いイスラム文化と細密画。

多視点で語られる物語。

2003 年 国際IMPACダブリン文学賞作品。

Posted by ブクログ

冒頭で殺人事件がおこり、犯人探しが主題になっているので、ミステリーだが、16世紀末のオスマン=トルコの情勢、細密画の絵師の世界が細かく描かれていて、歴史小説に分類。しかし、恋愛の駆け引きがその背景に絡まり、男たちが美しい女性にひきずり回される恋愛小説ともいえる。