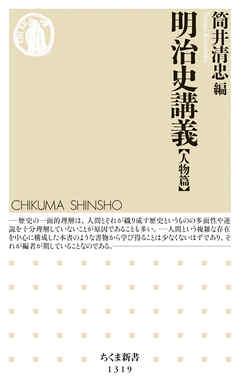

あらすじ

明治史上の重要人物に対するかつての見方は、昨今の研究によって大きく覆されつつある。22の明治史のキーパーソン――木戸孝允、西郷隆盛、大久保利通、福澤諭吉、板垣退助、伊藤博文、井上毅、大隈重信、金玉均、陸奥宗光、李鴻章、山県有朋、谷干城、榎本武揚、小村寿太郎、桂太郎、明治天皇、岩崎弥太郎、松浦武四郎、福田英子、嘉納治五郎、乃木希典――を最新の実証研究に基づき、気鋭の先端研究者たちが捉え直す。『明治史講義 テーマ篇 』とあわせての明治150年記念出版。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

明治期に活躍した人物というと、どうしても小説から得た情報が中心になっている。司馬遼太郎先生の作品の影響は大きい。司馬先生の力量のせいで小説なのに史実と思いがちだ。特に人物の印象は間違いなくそうだ。

実はけっこう違う。小説ではデフォルメされていたり一定の役割を与えられているけど、実際にはそう極端に突っ走ったりしないわけだ。あらためて歴史ってのは誰かの思惑通りに進んだりはしないってことが分かるよね。

Posted by ブクログ

明治の歴史を人物に焦点を当てて整理して書かれている本。当時の有名人21人について書かれている。

正直一人で一冊書けるようなのを無理やり一冊にまとめて、しかも書いてる人が人物ごとで違う人なのでバラバラ感と物足りなさは否めない。

同じ出来事でも違う人物の視点では違って見えるのは面白いモノだっただけに、もう少し全体としてまとまりが欲しかったなーと。

Posted by ブクログ

明治史を人物別に追っていくもの。

一人約15頁なので、当然、情報量としては十分ではなく、この本だけで理解しようとすると無理がある。(初心者にはお奨めできない)

ただ、面白いのは、最近の研究に基づき情報を整理しているので、新たな発見も期待できること。そして参照した文献が挙げられていること。(興味があれば、それらの文献で深堀り可能)

人物篇と共にテーマ篇と併せて読む方と更に頭の整理になる。

・幕末における井上の学問的実践は、政治の動態に即応しようとする点で柔軟であり、政治の判断にあくまで朱子学的正当性を追求する点で剛直であった。

西洋情報に触発されて自在に議論を展開する横井に対して、井上は様々な角度から疑問を差し挟んだが、疑問群の根底に流れていたのは西洋諸国の政治方法・法制度を日本に取り込むことによって生じ得る混乱への強い危惧であった。(井上毅)

・この点で佐賀という立地は幸運であった。佐賀藩は福岡藩と交替で長崎の警備にあたっており、海外の情報は入りやすかったのである。

・明治2年8月、官制改革によって大蔵省が発足すると、現在の次官にあたる大蔵大輔となった。

・・・その政治的な庇護者は、長州の実力者、木戸孝允であった。長州若手の伊藤博文、井上馨らは大隈の部下でもあり、友人でもあった。(大隈重信)

・台湾出兵で西郷従道が暴走したことをきっかけに大久保に用いられるようになり、木戸の参議辞任を受けた補充でついに参議となった。(山縣有朋)

・洋行体験を通じて、民権派を再評価し、それまで培ってきた儒教的素養や政治経験に引きつけて、西洋の慣習や立憲政治を深くかつ具体的に理解したのであった。

スイスを「開化世界の桃源」と述べ、日本とは異なる共和政治をとる国であっても、「自主自由の実」ある国として高い評価を与える。一方、ドイツ連邦のバイエルン王国に対して、専制的政府による圧政が王政への反逆をもたらす要因となることを確信した。(谷干城)

・しばしば誤解されるが、三菱は当初から政府の保護を受けていたわけではない。三菱の創業当時、政府から種々の優遇措置を受けていたのは、1872年に三井組など江戸時代以来の豪商によって設立された帝国郵便蒸気船会社であり、弥太郎は政府からの保護の枠外で、独力で三菱を成長させたのである。(岩崎弥太郎)

Posted by ブクログ

<目次>

第1講 木戸孝允~「条理」を貫いた革命政治家

第2講 西郷隆盛~謎に包まれた超人気者

第3講 大久保利通~維新の元勲、明治政府の建設者

第4講 福沢諭吉~「文明」と「自由」

第5講 板垣退助~自らの足りなさを知る指導者

第6講 伊藤博文~日本型立憲主義の造形者

第7講 井上毅~明治維新を落ち着かせようとした官僚

第8講 大隈重信~政治対立の演出者

第9講 金玉均~近代朝鮮における「志士」たちの時代

第10講 陸奥宗光~「蹇蹇録」で読む日清戦争と朝鮮

第11講 李鴻章~東洋のビスマルク?

第12講 山県有朋~出ては将軍、入ては首相

第13講 谷干城~国民本位、立憲政治の確立を目指して

第14講 榎本武揚~日本と世界を結びつけた政治家

第15講 小村寿太郎~明治外交の成熟とは何か

第16講 桂太郎~「立憲統一党」とは何か

第17講 明治天皇~立憲君主としての自覚

第18講 岩崎弥太郎~三菱と日本海運業の自立

第19講 松浦武四郎~時代を見つめ、集めて、伝えた、希代の旅人

第20講 福田英子~女が自伝を紡ぐとき

第21講 嘉納治五郎~柔道と日本の近代化

第22講 乃木希典~旅順戦・殉死・「昭和軍閥」

<内容>

ちくま新書の新書で読む日本史シリーズの近代人物篇。意外と誤解していた人物がいたり、やはり評伝は押さえておく必要があるかな?これは短いものだけど、章末に必ず添えてある必読書の中に、中公新書のものが多い。そのあたりから手を付けるといいかな?