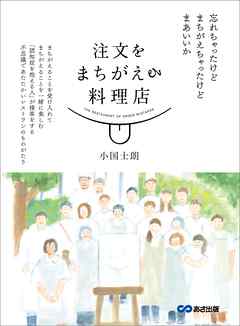

あらすじ

「注文をまちがえるなんて、変なレストランだな」

きっとあなたはそう思うでしょう。

私たちのホールで働く従業員は、

みんな認知症の方々です。

ときどき注文をまちがえるかもしれないことを、

どうかご承知ください。

その代わり、

どのメニューもここでしか味わえない、

特別においしいものだけをそろえました。

「こっちもおいしそうだし、ま、いいか」

そんなあなたの一言が聞けたら、

そしてそのおおらかな気分が、

日本中に広がることを心から願っています。

――「注文をまちがえる料理店」に掲げられたステートメントより

2017年6月。

日本のみならず世界中の話題をさらった

レストランがありました。

その名は「注文をまちがえる料理店」。

接客をするのは“認知症を抱える人”。

まちがえることを受け入れて、

まちがえることを一緒に楽しむ。

この不思議であたたかいレストランの

ものがたりを1冊にまとめたのが本書です。

I部ではこのレストランで

本当にあったお話(物語)を、

II部ではこの企画の発起人である

小国士朗氏による解説ならびに

レストランにかける思いを掲載しています。

忘れちゃったけど、まちがえちゃったけど、まあいいか。

■目次

●Prologue 「注文を間違える料理店」ができるまで

●第I部 「注文を間違える料理店」で本当にあったものがたり

●第II部 「注文を間違える料理店」のつくりかた

●Epilogue 「注文を間違える料理店」のこれから

■著者 小国士朗

「注文をまちがえる料理店」発起人

テレビ局ディレクター。

1979年生まれ。東北大学卒業後、2003年に某テレビ局に入局。

2013年に心室頻拍を発症。

テレビ番組を作るのが本当に大好きで相当なエネルギーを注いできたが、

それを諦めなければならない事態になり、一時はかなり悩み落ち込む。

しかし、「テレビ局の持っている価値をしゃぶりつくして、社会に還元する」

というミッションのもと、

数々のプロジェクトを立ち上げ、

いつしか局内でもテレビ番組をまったく作らない、

おかしなディレクターとして認識されるようになり、

ついには専用の部署までできることに。

「注文をまちがえる料理店」はとある取材時に思いついたことを形にしたもの。

好物はハンバーグとカレー。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

テレビで紹介されているレストランの書籍化。料理店に参加することになった認知症の家族の人、お客さんの話が中心。

単に認知症でまちがえるというだけではなく、間違いを許容する寛容さの空間づくりという点が新しいことが分かる。

今の時代は少しでも間違えるとクレームとなる不寛容さが当たり前になってきて、それで弱者ははじき出され、息苦しくなっているのではないかという指摘は大きい。

知的障害があって、路行く人みんなに挨拶するような子が、かえってヘンに思われて、本人も外に出なくなる。そんな子が料理店ではのびのびしている。『私たちは何も無理することなく、自分らしいままで、一緒にその場の空気に溶け込んでいました。』

『長男が不必要に他人に触れないように、隅の席や個室を確保しようとしたり、座る位置に気を使ったりすることは常でした。トイレに行くにも、何をするにも、彼について回らなければまりません。うるさくしないように、迷惑をかけないように、人の目を気にして緊張していました。きっち私たちはいつも強張った顔で息子をみていたでしょう。でも、「注文をまちがえる料理店」では、私は妻もゆったりした気持ちで、笑顔で、彼と一緒にテーブルを囲むことができたのです。」

ガン患者の方

『失ったものは確かに多い。でも、できることだって、私たちにはたくさんある。そして失くしたって、周りと社会ともっと関われる。関わっていい。それをひとつの形として明らかにしてくれたのが「注文をまちがえる料理店」ではないか』

『和田さんは、認知症を「くっつき虫」にたとえます。人に認知症というくっつき虫がくっついただけで、その人がその人であることには変わらない。』

『コストが価値にかわった。これまで間違えるという行為、あるいは認知症という状態は、社会的には”コスト”と考えられてきました。しかし「注文をまちがえる料理店」という存在が登場することによって、その間違えるという"コスト"がぐるんっとひっくり返り、大きな"価値"に変わってしまったのです。』

Posted by ブクログ

あ、間違った。

タイトルの印象から思わず『宮沢賢治』関連の本かと思って借りたが、賢治は一切出て来ず。(笑

内容は

認知症の人に働く場を与えたくて開いたレストランでのエピソード集。「だから、注文間違えちゃうこともあるけど大目にみてね♪」がタイトルの由来。

以前『世界の果てまでイッテQ』の番組内で、

女優業にも手を出し始めたイモトに内村さんが

「イモト!お前の居場所はここだからっ♪カン違いすんなよ」と一喝したシーンを思い出した。

あの時

(イモト、居場所があっていいよなぁ~)なんて羨ましく思ったものだが、

認知症の人達にとっても、どれだけ嬉しい事であっただろうか。

働く場を与えられて、お給料をもらって♪

広い心と温かい目をもって、訪れてくれるお客様も素敵♪

Posted by ブクログ

認知症の方がホールを担当し、「間違えても許してね」というコンセプトで期間限定で開店した飲食店の物語。

祖母が認知症ですし、身内に認知症を患っていた方が何人もいます。

身近に接していれば、笑ってすませられないこともありますし、朗らかに接する事ができなかったりもします。

でもこの本を読んで、「良いな」と思いました。

間違っても、忘れても、「まあいいか」と容認できる場所があるというのは素敵です。

それにやはり人は、働いたり、誰かの役に立ちたいと願うもの。

認知症になれば仕事は無理。人の役にも立てない。と決めつけるのではなく、こうして活躍できる場があれば、本人も嬉しかったり楽しかったり、やりがいを感じたりできるのではないでしょうか。

我が家の祖母は、デイサービスで洗濯物を畳んだり、掃除をしたりして職員さんを手伝う事で、達成感というのか、満足感を得ているようです。

Posted by ブクログ

収入を得ることが目的の常設のお店ではない。

以下、本文より

和田さんは「認知症になっても、最後まで自分らしく生きていく姿を支える」ことを信条にした介護を、30年あまりにわたって実践してきたパイオニアの一人。

間違えることを受け入れて、間違えることを一緒に楽しむ。そんな新しい価値観をこの料理店から発信できたら・・・

それまでの日々を、緊張感と充実感をもってお仕事をされていたヨシ子さんには、人に喜んでもらえる仕事ができないことへの、ふがいなさがあったのかもしれません。

私は病気になり、外見的なもの、生きていくうえでの選択肢、できていたことができなくなるなど、いくつもの「失う」経験をしました。

ガンだから、あきらめなくちゃいけない。

認知症だから、あきらめなくちゃいけない。

世の中はときに、悪意なく、そういうイメージを押しつけてくることもあります。

「認知症である前に、人なんだよな」

「認知症の小国さん」と「小国さんが認知症」では、意味がまったく違ってくるんだということを伝えたかったのだと思います。

毎日市場まで、5〜6人が連れだって買い物に行きます。おばあさんたちが普通にお買い物をする姿を見て、「あ、普通だ」と思うようになったんだそうです。「厄介者」だと思っていた認知症の人たちを「あ、普通だ」と受け入れるようになる。ここにとても大事なヒントがあると思いました。

大企業をスポンサーにつけられれば話は早いのかもしれませんが、それよりも多くの人の少しずつの善意と応援をもらって立ち上げる方が、このプロジェクトらしい広がりが得られると思ったからです。

「ま、いいか」という寛容さ

「(認知症の状態にある)ホールスタッフのみなさんにとって、今日のこの”疲労感”がいちばんの報酬だと思います。こんなに心地よい疲労感を得られて、みなさん今夜はぐっすりですよ」