あらすじ

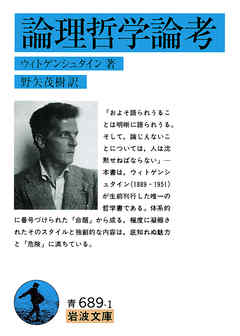

「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」という衝撃的な言葉で終わる本書は、ウィトゲンシュタイン(1889-1951)が生前に刊行した唯一の哲学書である。体系的に番号づけられた短い命題の集積から成る、極限にまで凝縮された独自な構成、そして天才的な内容。まさに底知れぬ魅力と危険をはらんだ著作と言えよう。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

パラッと開いてみたらぶったまげた本。

「二・0一二四」という数字が各行(各論か?)の頭に振ってあり、その下に「全ての対象が与えられるとき、同時にすべての可能な事態も与えられる」とかいう文句がある。

この短くも長くもない明晰であり、しかし強く惹かれる怪しい魅力を放っている文章になんだか溜息がもれてしまう。

とにかく、タイトルと目次と段落と行の塊のような物語小説やビジネス書を読んでいると、この記述に面を食らってしまうこと間違いなしだ。

でも「ケッ!なんだこれっ」みたいな、つばつけてポイするような本でもなく、とにかく魅力を持っている。怪しくて魅力的なのだ。

本棚に入っていると気になってしょうがない存在感をも放っている。

なぜか、それはこの論理哲学論考の著者であるウィトゲンシュタインが、「私はどれだけのことが考えられるのか」と思い、思考の限界は言葉の限界であるということを、この本全体を通して表現しているからだ。

受験産業で現代文の参考書を書いている出口汪さんの「現代文講義(タイトルはうろ覚え)」では、言葉の限界について分かりやすい説明(も、うろ覚え)をしているので下に(うろ覚えだが)引用してみる。

『今ここにある週刊少年ジャンプ(手元に置いてある)を示す場合、「この週刊少年ジャンプ」と指をさして表現します。「週刊少年ジャンプ」といっただけでは、今までに発刊されたすべての週刊少年ジャンプを示してしまいますし、「この」がないと、いつ発売された何版の何号のどの週刊少年ジャンプなのか分かりません。「この週刊少年ジャンプ」をさす場合は、「この」という指をさすボディランゲージがないと「この週刊少年ジャンプ」、と正確に示す事はできないんです。これが言葉の限界です。「指をさす」というボディランゲージがないと、「この」週刊少年ジャンプを示して表現することができないんです』

という出口さんの説明でウィトゲンシュタインがこの本で何を言おうとしているのか私はやっと理解できた。

それは思考や表現には限界があるということだ。

なぜならば、私たちは言葉を使ってでしか思考や文章表現ができない。

言葉の限界が思考の限界なのである。

そこでジョージオーウェルが「1984年」という本の中で気になる描写をしていた。

とある帝国では、ニュースピークという新しい国語を制定して人々の思考をコントロールしようとしていた。ニュースピークは多義語がメインの言葉で、ある言葉の反対の意味を表現しようとしたら、その語の頭に「非~」とつけることでそれを表現する非常に簡単な言語構造をしている。この言葉は便利だ。しかし、多義語がメインなので具体的に考えることができない。人々から具体的な思考を奪うことで、その帝国は存続していく。というような描写だ。

これは現在の日本にも言えることで、「ヤバい」「かわいい」「わかんない」というような抽象的な多義語を使うことで、一応会話は成立してしまうが、具体的に考えることが出来なくなってしまっている人がいるのではないだろうか。

具体的に考えられないと、なにか特異な状況が自分の周りに発生した時に、どのような対処をすればいいのか分からなくなってしまうのではないだろうか。

何か問題が起こると反射的にネットでググって答えを得るのも、簡単かもしれないが、そのような対処法が公開されていなかったらその人はどうするのだろうか。

いろいろ考えてしまうがみなさんはどうだろうか?

最後に、「七 語りえぬものについては、沈黙せねばならない」という著者の立場に私は賛成する。

直観的なセンスが必要となる神秘と情緒の世界は、語ることができないと思われる。

具体的に説明すると、五十嵐大介の「海獣の子供」という漫画の最終巻の話は、語ることができない沈黙せねばならない類の話であると思う。

美麗なビジュアルで描く神秘的な世界は語ることができない。

称賛することはできるかもしれないが。

とにかく、言葉をつかった表現に取り組んでいる人へ、この本をおすすめする。

私たちが普段からしている思考や表現は、このような限界に満ちたものであるということを、この本と格闘することで実感してほしい。

そして新しい思考と表現のステージへと進んでほしいと思う。

本当ならば、岩波文庫の「論考」だけでなく、「ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン著『論理哲学論考』対訳・注解書」も併せて読むといいのかもしれない。

なぜならば、岩波文庫のバートランド・ラッセルの解説についてウィトゲンシュタイン本人は、「あなたは何も分かっていない」とケチをつけているからだ。

そのことについての詳しい説明は、こちらに書かれているので、より詳しく知りたい人には、岩波とこちらの両方をおすすめする。

Posted by ブクログ

ウィトゲンシュタインの「危険」な思考は、なんて魅力的なのだろう。

たしかにそうだ、語ることがその人の思考を作る。

当然それが限界となる。

しかも思考は言語でおめかしして、その真意を明らかにはしない。

他の問題が解決できても、生の問題は残る。

それを解消するまで考えねばならないのか。

神秘主義に、言葉遊びのような要素に、数式も現れる。

そして最後には梯子を外して、ウィトゲンシュタインを超えてゆけというのだから。

では限界を作る言葉を持って、いかにウィトゲンシュタインの世界を壊し新しい世界を構築すればいいのか。

何度読んでも刺激的だ。

ちなみに、円城塔の『次の著者に続く』にはウィトゲンシュタインからの引用があるのだが、なるほどウィトゲンシュタインと円城塔の思想というか作風は似てなくもない。

円城塔の前世はウィトゲンシュタインかもしれぬ。