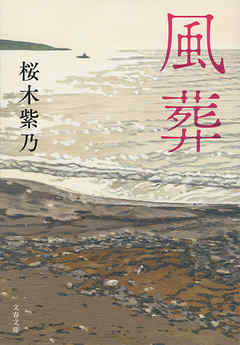

あらすじ

釧路で書道教室を開く夏紀は、認知症の母が呟いた、耳慣れない地名を新聞の短歌の中に見つける。

父親を知らぬ自分の出生と関わりがあるのではと、短歌を投稿した元教師の徳一に会いに根室へ。

歌に引き寄せられた二人の出会いが、オホーツクで封印された過去を蘇らせる……。

密漁、マフィア、拿捕……桜木ノワールの原点というべき作品、待望の文庫化!

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

桜木紫乃の真骨頂である。男女の想いはもちろんのこと、いくつもの親子の姿が凝縮されている。サスペンス風にドラマが進んでいく中で、それぞれの後悔、哀惜、失望が色濃く映し出されていく。胸の痛みが取り除かれることはなく、過去は交差しないままに未来は日常を紡ぎ続ける。ただ風景を切り取った最後の2行にとんでもなく心を揺さぶられる。まさに風葬なのだ。この感情を呼び起こせるこの小説は名作である。

Posted by ブクログ

思い出して、思い出して、忘れて行くこともある──

釧路で書道教室を営む夏紀は、軽い認知症を患った母がつぶやいた、聞き慣れない地名を新聞の短歌の中に見つける。

父親を知らぬ自分の出生と関わりがあるのではと、短歌を投稿した元教師の徳一に会いに根室へ。ひとつの短歌に引き寄せられた二人の出会いが、オホーツクで封印された過去を蘇らせる……。

面白かった〜

徳一は教師時代に受け持った女生徒への後悔と懺悔を胸に抱えて生きてきました

夏紀が訪ねてきた事で過去の出来事を息子と共に探っていくんだけど…

徳一、息子、夏紀…それぞれの心情が丁寧に描かれてて良いの♪

曇天のオホーツクと過去を探っていくミステリー部分が絶妙に暗くて悲しい

これぞ桜木紫乃の世界です

:.゚٩(๑˘ω˘๑)۶:.。

Posted by ブクログ

釧路で書道教室を営む夏紀は、

認知症を患いだした母の春江が呟いた「ルイカミサキ」という

耳慣れない地名を新聞の短歌の中に見つける。

父親を知らぬ自分の出生と関わりがあるのではと、

短歌を投稿した元教師の徳一に会いに根室へと向かう。

歌に引き寄せられた二人の出会いが、オホーツクに封印された過去を蘇らせる。

そんなノワール的展開を予想させる冒頭。

釧路と根室、近いようで実は随分と離れている二つの街で

30年前の拿捕事件とそれに纏わる歪な人間関係。

段々ときな臭い展開になっていく様相は読んでいてワクワクした。

だが、そんな中でもどこか情緒的な雰囲気が全体に漂っていて

その辺の緊張と緩和が上手く融合していた作品であった。

ラストの畳みかけが割とアッサリし過ぎていた点と、

その後のオチに関してはもうちょっと言及が欲しいところではあった。

結局『何』がそうさせたのかという一番気になる部分が、

霧がかかった様にハッキリ見えないまま終わってしまったのは、

狙っての事なのだろうか。霧で曇りがちな道東の夏。

物語の中のそんな描写を思い出した。

Posted by ブクログ

話しがどう絡まっていくのだろうと思いながら読み進むと「そうかあ」と。舞台が道北であることやノワールというけれど、やっぱり馳星周辺りとは違うんだなあ、って。当たり前か。

Posted by ブクログ

今んとこの桜木紫乃作品の中で1番好きだ

オムニバスかと思いきや行ったり来たりでつながる。そして伏線回収。ミステリー

怪物と言われて、いろんなことに手を汚した婆さんが、身体を売ることだけはやったらおしまいと言うたのが印象的。桜木紫乃作品は身売りは多いから、その台詞がひっかかった

夏紀と風美はどんな容姿なんだろう

風美はかざみとよむのかな

Posted by ブクログ

小説に出てくる根室のカフェ、私が出張で行く時必ずランチに寄るあそこだ…と確信したり、書道のあれこれについても共感する部分が多くて桜木紫乃さんも書道を勉強していたのかなあと思うなど楽しみの要素が満載だった。読後かなり寂しさが残り、悲しくなるけど道東の雰囲気そのままに味わえます。

Posted by ブクログ

軽い認知症を患う母親がつぶやいた聞き慣れない地名、一つの短歌共に引き寄せられる人達。釧路・根室・東京を行き来し出生の秘密を知ることとなるが、母親の封印したい過去を掘り出し葛藤していく娘。いくつもの伏線がたくみで2時間のサスペンスドラマを読んでいる気分。複雑に絡み合う人間ドラマ。

Posted by ブクログ

誰でも大なり小なり隠しておきたい物事があるものだ。

「墓場までもっていく」つもりの秘め事は人の頭の中、あるいは心の中にのみ容れられ、封をされ、取り出されることなく朽ちるのを待つことになる。

棄てたくても棄てられず、ただ放置するしかないもの、あたかも宝箱の中身のように大切に保管されるもの、事象によってそれは様々だとは思うが、ゆっくり風化させるという向き合い方もあるようだ。

いずれにせよ記憶にのみ留め置くことを選択した場合、関わりのある人が死んだり、忘れてしまった場合はその事象は消え去ってしまう。

消えゆく記憶に向き合って、大切に思い出し、ただもちろん口外せずに、その消せない記憶に別れを告げていく。

しかし自身の出生の秘密が消えていくとき、それを受け入れることができる人は少ないかもしれない。

オホーツク海に接した道東という立地条件が今回の物語の舞台を唯一無二のものにしている。

スパイとか、密漁とか、どこか遠い世界の話のようだけど、北海道のこの地であればそんなこともあるのかもしれないなと思う。

様々な人の思惑が絡みあうサスペンスだが、最後は急速に収束した感があり、なんだかもったいなかったな。もう少し長く楽しめるような気もしたのだけれど。

とはいえ家族や人生の再生に主眼がある桜木紫乃の文章の魅力は存分に発揮されていた。

氏が繰り返しモチーフにしている書道や短歌がふんだんに織り込まれている。また、他の作品のあの人が殺された場所がちらりと出てきたりするのもおもしろい。

『硝子の葦』が好きな人にはおすすめしたい。

『無垢の領域』にも通じるところがある。

それにしてもタイトルが『風葬』とは。

この人は読者のツボに触れるのがよっぽどうまいように思う。

Posted by ブクログ

認知症の母が呟いた、耳慣れない地名「ルイカミサキ」。偶然、新聞の短歌に見つけた夏紀は、投稿者の元教師に会いに行く。オホーツクで封印された過去が蘇る、桜木ノワールの原点的作品。

設定だけみると、安っぽい二時間ドラマになりそうだが、流石の桜木さんである。重い雲が光を遮るような雰囲気が終始立ち込め、私たちに結末を予測させない。現代文学界を代表する筆力の持ち主だと思う。

Posted by ブクログ

自分の出生を知りたくて、認知症になった母が呟いた岬の名前を頼りに、新聞の投稿短歌にその岬を使った作者に連絡を取った夏紀。

その出会いが彼女の出生にまつわる事実を掘り起こす。

そこには様々な悲しみや恐怖等が入り雑じった過去があった。

今までの桜木作品では一番面白かった。

2018.2.27

Posted by ブクログ

一気読みせず、数日空いて読んだりしたので、あれどうだっけ?とひっくり返したりしてしまったせいか、いろんな人物の視点だからか、落ち着かない感じだった。

全体的にドラマか映画を観ているように読んだ。

そうつながるのね、となるまでに、人間関係を考えながら読むのが面白かった。

物悲しい空気が流れているお話ではあるが、最後は救われる終わり方であろうか。

Posted by ブクログ

はじめての桜木紫乃。自分が北海道在住ということもあり、北海道の道東を舞台にしているところに興味が湧き手に取りました。

人間関係が少し入り組んでおり、どの登場人物も何というか、さらさらとした感触で、最初は人物像や世界観をつかむのに戸惑いましたが、文章も同じくさらさらと、綺麗に爽快に流れて行くので、自然にストレス無く読めました。

展開は途中である程度はわかってしまうのですが、ラストはとても良く、全体的に淡く綺麗な物語でした。

Posted by ブクログ

桜木紫乃の文章はどこか優しく、悲劇であっても後を引かず読後感がとてもいい。男女の恋沙汰の物語かと思いきや、サスペンスのように展開していきハラハラとさせられる。北の大地の物悲しさをベースに登場人物たちが謎を紐解いてゆく。物語は意外な結末を迎え、それまで鉛色だった空が青空に変わるように感じた。涙香岬を一目見てみたくなった。

Posted by ブクログ

桜木ノワールの原点ともいうべき作品、らしい。確かに独特の雰囲気があるノワールで、物悲しさの漂うラストは桜木紫乃にしか描けないように思う。

この作品も舞台は北海道。釧路で書道教室を営む篠塚夏紀が認知症を発症した母親の春江の呟きを発端に自分のルーツに触れていく。最初は夏紀を主人公にストーリーが展開するが、短歌をきっかけに、夏紀と関わる元教師の沢井徳一と息子の優作に主役の座が移ると一気にノワールは加速する。

少し人間関係や背景が複雑なせいか、ストーリーの筋が読み取りにくい。

Posted by ブクログ

無垢の領域や硝子の葦に通じるような、悲しく、辛く、読後感のある作品。設定にやや無理があるような気がするが、短めでギュッと詰まってるところが読みやすくて良い。

Posted by ブクログ

過疎地の狭い中とは言え、繋がりすぎでちょっと興醒め。みんな知り合いじゃないか。

ロシアとの国境で生き方が垣間見えた。

作風は好き、他の読もう。

Posted by ブクログ

ミステリ色強めの長編作品。

オホーツクの岬。

寒くて暗くて、悲しい。

真実を明らかにすることだけが正しいとは限らない。

そっと、そのまま、閉じ込めたまま自然に還す。

Posted by ブクログ

一気読みしました。

桜木さんらしい暗い作品です(笑)

官能的な描写は少なめ。

川田親子の末路、警察の無能っぷりなど、

ふに落ちない点はありますが、往年の火サスチックで楽しめました。

夏紀自身の色恋沙汰が、全くありませんでしたが、彼女には幸せになってもらいたいです。

Posted by ブクログ

「ルイカミサキに行かなくちゃ」認知症を発症した母の呟きから、自分の出生の秘密を知ろうとする娘。

海で亡くなった女子生徒を救えなかったという苦い思いを、定年後の今も抱えている元中学校教師。

一つの歌ひ引き寄せられ二人が出会うとき、釧路と根室、ふたつの地を結ぶ因縁が明らかになる。

拿捕、諜報船、抑留、遊郭・・・桜木さんの描く北の町の過去はいつも辛く、哀しい。

生徒を救えなかったけれど最後まで教師を貫いた父と、教え子に自殺され、教師であり続けられなかった息子。

書道教室を営む母と、それを受け継いだ娘。

それぞれの親子関係が切ない。

ラストシーン、涙香岬で何も知らされず海に花を手向ける娘が愛おしい。真実を知ることが幸せだとは限らないということかな・・・

桜木さんらしい、哀しくて、重くて、寒くて、深い充実の作品で、最後は、少しの光が射して読後も悪くない。

久々に堪能しました。

Posted by ブクログ

複数の視点から物語が進み、徐々に話が絞られ核心に迫っていくスタイルの小説。書道教室を営む夏紀が、認知症の母の涙香岬というつぶやきをきっかけに、自分の生い立ちを探り始めるストーリーが主軸になっている。北海道東端の物悲しさが全体に漂った桜木さんらしい小説であった。たびたび視点が変わるので、通勤時にチョビチョビ読むのにはふさわしくない小説であった。