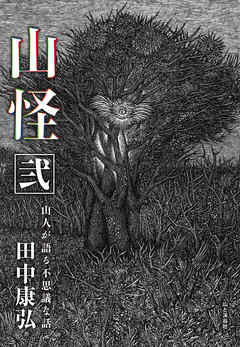

あらすじ

ベストセラー『山怪 山人が語る不思議な話』(2015年6月・山と溪谷社)、待望の続編、ついに刊行!

今回は、東北から中国・四国地方まで新たに取材を敢行、山里に埋もれつつある興味深い体験談を拾い集めた「現在形のフィールドワーク」である。

「新たなる遠野物語の誕生」としてさまざまなメディアで絶賛された前作からさらに拡張する、山で働き、暮らす人々の多様な語りは、自在にしてエキセントリック。

「語り遺産」ともいうべき、失われつつある貴重な山人たちの体験に、読む者は震撼しつつ、深い郷愁の念にとらわれる。

民衆の記憶を渉猟して築かれた新たな物語の誕生!あるいは、現代と近代の境界を漂う不定形のナラトロジー!

<目次>

第I章 胸騒ぎの山 八甲田山/真夜中の行軍/怖いモノは無視せよ!/落ちた火の玉/仏おろし/同じ夢を見る/夢で呼ぶのは/神様の孫/マタギの里で/狸もたまには騙す/蛇に魅入られた男/秋山郷の謎の火/森の大笑い/青い服の女/山の中で聞こえる音は/御嶽神社/大菩薩女/通じなかった祈り/蛇の鳴き声/駆け巡る笑い声/まとわりつく鈴の音/鷹が見たもの/闇に笑う男/犬を入れた訳/降りてくる山の神/山盛りの内臓/霊感は伝染する?/昨日の友達

第II章 彷徨える魂 切りたくない木/峠に集う者/続・楽しい夜店/山の日の出来事/二度と行かない小屋/白日の火の玉/狐の嫁入り/座敷わらし/幻の巨大石塔/止まるチェーンソー/最新科学と交差する謎/天に昇る煙/小さな帽子/線香のにおい/悪いモノ/見知らぬタツマ/虫捕り/立ち上がる光柱/ミミズ素麺/山寺の騒ぎ/オオカミと蛇/十津川村/行者の世界/チャクラ全開の人/回峰行/遭難者が見たモノ

第III章 森の咆哮 軽トラの待ち伏せ/行ってはいけない/消えた友人/黒い山/一人だけに聞こえる/不気味な声/手相見の警告/おろちループ/呪い神/拝み屋と憑きもの封じ/ヒバゴンの里/爺婆の茶飲み話/神船/良くないモノ/エクソシストと丑の刻参り/森とみそぎ/遍路ころがし/大蛇は寝ている/招くモノ/悪狸/犬神家/ヤマミサキ/婆と侍/雅な調べ

後書き― 怪異との付き合い方

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

2巻目だが、1巻と同じくらい、怖かった。

幽霊?と妖怪?と狐?狸?とUFO?

いろんなものが出てくる。

なぜこんなに怖いのか…霊感は全くないのだが、育った地域が山の中だから、と思う。

2巻では自分の故郷の逸話も出てきて、さらに怖さが増した。

読むのは2度目だが、最初の時と同じくらい新鮮に読めた。

Posted by ブクログ

マタギ、林業関係者、山間部にある集落の住民から語られる不思議な音や声の話、人魂の話、神隠し、狐や狸といった動物にまつわる話などなど。

現在形の聞き語りからは、山には人智を超えた存在があるのだと感じさせる説得力があった。

山小屋の話はどれもゾーッとする……。

Posted by ブクログ

マタギを取材するフリーランスカメラマンが採録した山の怪異。

最近流行りの所謂実話怪談などのように派手な話はほとんどなく、人魂の話、野焼きされる遺体の話、山に呼ばれて行方不明になった話などが飾らない筆致で語られる。怪談というよりは民俗学でいうところの世間話の方が近く、取材先が実名で登場するなど資料として貴重である。読者を怖がらせてやろうというケレン味がないだけにリアリティも高い。

山で見た人魂を、あれはきっと蛍の塊なんだよと説明する話者を前に筆者は考える。山が生活の場になっている人間にとってそこは日常である。そこで起きたことは説明がつくことでなければ生活の足元が崩れてしまうと。

本文中にもそうやって自らが体験した怪異を日常に落とし込もうとする話者はたくさん見られた。

日本人の境界意識の中で山は異界であり、人里とは決定的に異なる。そこに隣接して暮らす人の思いと覚悟に平地人である自分はただ戦慄するしかない。

Posted by ブクログ

狐や狸、目に見えない何かなど様々な話がありましたが、火の玉についてが特に印象に残りました。

本作にも書かれている通り、科学的に火の玉は獣の死骸もしくは遺体から発生したリンが発生したものだとされています。

語り部として登場された方々もただの自然現象だと捉えている方もいらっしゃいました。

しかし読み進めるうちに、『山』という空間では

人知の及ばない不可思議なことも起こり得るのではないか、そう思えてしまうようなお話ばかりでした。

山に入ることを日常とされている方々にしか分からない感覚や経験のお話もあり、とても興味深かったです。

Posted by ブクログ

「犬を入れた訳」というタイトルがなんかすごく良かった。

地味に怖い山の話がつらつらと並ぶ。もちろん謎が解けるわけではなく、ただただ色々な人が体験した色々な不思議な話が並ぶだけ。

内容としては良かったのだが、霊感があるとかないとかいう話をされると一気にうさんくさくなるから、語る人が言うのは仕方ないとしても著者まで乗ってくるのはやめてほしかった。

Posted by ブクログ

前作に続き、山人が語る山での不思議な現象について。

前作は阿仁マタギの話が多かったが、今作では四国を中心に全国の話を蒐集している。

山怪は人に悪さをしないこともある。

そこに意味を求めることは無意味である。

特に、火の玉と拝み屋にまつわる話が多かった。

Posted by ブクログ

20170611 怪異譚は山と田舎が似合う。同じような話でも都市伝説になるときみ悪さが違って来る。自分は会った事は無いが山の経験から有っても不思議は無いように思う。

Posted by ブクログ

ヤマケイが出している、山の怖い話ということで読んでみた。目次をみたら、八甲田山、と書いてあったので2巻から読み始め。まったく違う地域なのに、人魂を見たり、「おーい」と呼ぶ声がしたり、慣れているのに迷ったり、という同じような怪異があることが興味深かった。見える人と見えない人の反応も面白かったが、やはり「気にしない!」が最強という説にふふっと笑ってしまった。強さってそういうことなのかもしれない…。

Posted by ブクログ

「見えない」体質でよかった!

この本を読んでいて面白いな、と思ったのは、山で仕事をする人たちがまず、開口一番に「なにも変なものは見たことない」し「怖いことにも遭ったことはない」というが、同僚や知り合いが狐に化かされたり、本人が「不思議なことはあった」と言ったりしていること。要は、自分がそういう目に遭っても「あまり気にしていない」風なのだ。その理由を、著者はあとがきで推測している。

開発が進んだとはいえ、日本の山にはまだまだ人を寄せ付けない「ナニモノカ」が棲んでいるのに違いない。人は自然の一部に間借りして生きている。そのことをこの本は教えてくれているように思う。願わくば、いつまでも日本の山々が「ナニモノカ」の息づく場所であってほしいと思う。

Posted by ブクログ

今でも狐や狸が人を騙しているのって、

なんだかいいなぁ。

私は嫌だから山には行かないけども‼︎

登山者ではなく、山で生きる人メインの話だから

地味だけど素直に山は不思議だと思える。

Posted by ブクログ

現在、絶滅が危惧されている文化の一つが山里文化である。規制が厳しくなってマタギや猟を止める人が増え、若者は厳しい山から離れていく。山での出来事を語る人が消え、聞く人が消える。ならば完全に消える前にせめて収集せねば、と著者が聞き集めて著した山里怪談集の二作目だ。

今作も山里ならではの話に溢れており、山中に臨むことの面白さと恐ろしさを伝えてくれる。いつか、同じく山に纏わる怪談を多く上梓している安曇潤平氏と対談してほしい。きっと濃い内容になるだろう。

本書にも収録されている色々な話は昔から起きていて、物の本に目を通すと、過去に亡くなった樵の霊「古杣」の仕業である、「天狗笑い」「天狗隠し」「天狗火」と呼ばれるように天狗の仕業である、と昔の人も当人なりの理屈で「そういうものだ」と結論づけている。理に適っていなくてもひとまず結論づけることで恐怖を弱め、生活のため、生きるためにいつものように山に入っていくのだ。

それを踏まえると、狐狸妖怪の仕業と断ずることも錯覚と断ずることも同じことのように思え、人の意識構造は今も昔もそんなに変わっていないように思えてしまった。

Posted by ブクログ

第2弾ということで若干ネタが薄くなったような印象があるし、それ山の話じゃないやん! とツッコミたくなる小咄もいくつかあったりするが、全体としては前作を踏襲して不気味な空気を醸し出している。

山の仕事を生業にしている人たちとは比べるべくもないが、自分も趣味レヴェルでチョロチョロと山歩きをする機会が多いので、勝手知ったる山なのになぜだか迷ってしまうことがある…とか、誰もいないのに足音だけがついてくる…といった類の怪異はとても距離が近く感じられて、特に恐ろしい。

Posted by ブクログ

<目次>

第1章 胸騒ぎの山

第2章 彷徨える魂

第3章 森の咆哮

<内容>

山の怪異についての本、第2弾。相変わらず淡々と聞いたことが綴られるだけ。怖さはさほどないが、不思議感が残ります。