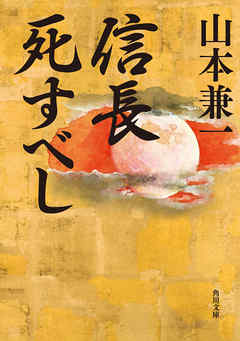

あらすじ

天正十年、甲斐の武田氏を滅ぼし天下統一に王手をかけた織田信長は、正親町天皇に大坂遷都を迫った。このまま信長の思うままにさせていれば、いずれ朝廷は滅ぼされる――不安と忍耐が限界に達した帝は、ついに重大な勅令を下す……。本能寺の変まで、残り三十八日。日本史上最大の謎を、明智光秀をはじめ、近江前久、吉田兼和、里村紹巴、徳川家康ら、信長を取り巻く男達の心理戦から炙り出す、著者渾身の歴史巨編。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ストレートで思い切ったタイトル。

内容も、これ以上ないほどに面白く読みやすい。

本能寺で時の天下人・織田信長が部下の明智光秀に討たれたことは、歴史に疎いサブロー(誰!?)でも知っている大事件だが、真相は、とくに、光秀が信長を討ち果たす決心をした理由については謎のままだ。

光秀が信長に猛烈なパワハラを受けていたらしいことは、目撃証言などもあるようだが、それだけでどうかな?という思いは多くの人が感じると思うし、毛利攻めに関してないがしろにされたから、とか、秀吉が仕組んだ説などと、どんどん新説も出てくる。

この本はシンプルな組み立てだが、1章ごとに中枢人物の心理が深く書きこまれていて、読み進むごとに、「もうこれしかあり得ない」と思えてくる。

結末は分かっているのに、手に汗握ってしまうのだ。

そして、信長の末路についても、資料にある以上のことを創作していないにもかかわらず、「これが真実」と納得してしまう。

信長の遺体は発見されなかったし、首も上げられていない事から、今でも、実は逃げのびた説があるが、「織田信長」という武将が、その後の歴史についぞ登場することが無かったのも事実だ。

そして、「本能寺の変」は、「戦国時代の終わり」の始まりでもある。

明智光秀が天下平定に大きく貢献したことは間違いないと思う。

信長は確かに、それまでの、「領地を手に入れて年貢を取ることだけがまつりごと」だと思っている、いまだ鎌倉気質の武士たちとは違い、グローバルな視点で日の本の未来を考えていた、むしろ時代にそぐわないほどの先進的人物だった。

物事にこだわらなさすぎたために、「朝廷?あん?別にそんなののなくても日本は治まるでしょ?」と考えて、こういう事態になったのだ。

いろいろあって(笑)、戦国は徳川の手で終わりを告げた。

信長が構想した様な世の中にはならなかったが、とりあえず260年は平和が続いた。

信長が夢見たような自由貿易がおこなわれ、朝廷が日本のまつりごとに口をはさむことが(法的に)出来なくなったのは、更に更に後の事…

と思うと、やはり信長は先進的すぎたのだろう。

あの時代には存在できないほどに。

ゆえに「信長死すべし」とあいなったのだ。

非常に納得できた作品だった。

それとともに、これほど明智の無念が胸に染みたこともない。

Posted by ブクログ

織田信長を倒したいという人々と、野望に邁進する信長の葛藤が描かれた物語。歴史的に知られている本能寺の変に向けて人々がどう動くのか、その表舞台と裏側の対比にドキドキしながら読み進めた。明智光秀については別の小説も読みたくなる。

Posted by ブクログ

山本兼一氏の作品はやっぱり面白い。

この人の作品他にも色々あるけど、とにかく面白いとしか言えないくらいに面白い。

で、信長死すべし。

いろんな人の人間模様というか、一人一人のその時々の

心境とか行動が、本能寺の変までの変化が人物別に

尚且つ時系列の様な感じで描かれているような。

こんな書き方があったのか、と。

驚きもあり、読みやすさといったら。

朝廷vs武士なんだけれども、みんな腹黒過ぎる!とか

最後のえー!?っていう驚きとか。

信長という絶対的覇者であり、絶対的存在を如何にして討つのか。

これを読みつつ、違う本能寺の変に関わる小説を読むと

またより一層楽しめます。

Posted by ブクログ

思い悩む帝の章から始まり、多くの視点人物による濃密な各章が積み上げられながら、“事件”に至るまでが描かれるというスタイル…非常に好きなスタイルだ…

何か「渋い!!」という感じで、少し夢中になれる作品だ…

匿名

台頭してくる織田信長に対し、恐れを抱いた正親町天皇が信長の討伐を思い立ち、公家に命じたことで、公家連中が思い悩んだ末に明智光秀を選択。

信長は信長で、大阪石山寺の跡地に建てる城に内裏を作り、天皇を召喚しようと画策するが、それより天皇にとってかわることを考え付く。

信長に無理難題言われて足蹴にされたり、のらりくらりとした公家にいいようにあしらわれて、信長を打ち取った後に首級を上げられなかったことで最期見捨てられる光秀がつくづく哀れ;;

Posted by ブクログ

最近読んだ同著者の『火天の城』や『花鳥の夢』に被る部分があり、とても面白く読めた。

最終的に行き着く所は、誰もが知る”本能寺の変“なのだが、そこに行き着くまでの流れを章ごとに視点を巡らせながら進めていくスタイルで話がテンポ良く展開し、読者を飽きさせない。

織田信長という人物の人となりやその勢い、また彼が見据えていた日本の展望や周囲の人間関係がページを捲るごとに徐々にくっきりと浮かび上がってくる。

『利休にたずねよ』をきっかけに山本兼一氏の作品を読み始めたが、十数冊読んでハズレがない。

Posted by ブクログ

本屋で「利休にたずねよ」を超えた!とPOPを見て、「利休にたずねよ」が好きな私としては、イヤイヤあれを超えるのはそう難しいだろうと訝しく思いながらも、読んでみる。

一ページ目から面白い予感。帝、信長、その周りの人物と目線を切り替えながら、信長死すべしに向けて話は進む。

他では明智光秀は良い扱いされていないが、なるほどなと、この流れに納得する。紀元前から続いてきた帝の流れを守ったものとしてみると、私の中でも英雄になった。

人物が切り替わりすぎて、付いて行きずらい感はあり、「利休にたずねよ」は超えてないだろと思うが、歴史的好奇心がくすぐられ楽しい一冊。

Posted by ブクログ

これまでに何度となく本能寺の変に関する本は読んできたので、もういいんじゃないかと思っていましたが、作者が「利休にたずねよ」「火天の城」の山本兼一であり、しかも昨年秋か冬に亡くなったということも知っていたので、読んでみました。

長い戦国時代を統一した信長については、その強烈な個性により、多くの人物が「信長死すべし」と願っていたでしょうが、その中でなぜ忠誠心厚く、信長に最も信頼されていた光秀が討ったのか、その動機については諸説あり、ここでは正親町帝(おうぎまちてい)の陰謀説に則った話でした。

つまり、この日の本の国を支配しているのは帝であり、朝廷である。しかるに、信長はその帝からの官位を全く受けず、朝廷の意を組まぬばかりか、自らが神となってこの国を統治せんとしている。しかも日ごろの言動を聞いていると、いずれ朝廷を亡きものにしようと企てているのは明白。誰ぞ帝に替わって成敗せよ!。

という正親町帝の勅を光秀が拝受し、皇軍として信長を討つという話です。

しかしもちろん、光秀が皇軍であったという史実は見つかっておらず、その矛盾を作者の山本兼一は、朝廷側の巧みな光秀説得で、「皇軍」であることを直接言葉にせず、されど皇軍と思わせる工作を行い、見事光秀をその気にさせた、という話で纏めています。

その朝廷の工作が、あの有名な「ときは今、天(雨)が下しる 五月哉」の句で、これは一般的には光秀が本能寺の変の前に詠った連歌の初句とされていますが、これが帝からの勅であったという話になっておりました(光秀の一族である土岐氏が今から、天下を治めよ、との意味)

帝の勅を受けたと確信した光秀は、見事本能寺で信長を討伐しますが、ご存じのように信長の亡骸が見つからない。物的証拠がないため、万が一信長が逃げ延びた場合のことを恐れた朝廷は、光秀と約束していた「征夷大将軍」の官位を与えることをしなかったばかりか、「勅など出していない」と光秀を突き放すことに。

このへんの光秀と朝廷とのやり取りは、朝廷のおとぼけぶりが見事で、「朝廷には鵺がいる。いずれ成敗せねばならん」と言っていた信長が正しかった、と泣く光秀が誠に哀れであります。結局皇軍とは認められなかった光秀の元には、誰も援軍として馳せ参じることもなく、中国大返しで帰ってきた秀吉軍に、あっけなく敗れて散っていきます。

登場人物としては、正親町帝、明智光秀を始め、徳川家康、近衛前久(これが光秀説得の首謀者)、吉田兼和(これが朝廷おとぼけ役)、里村招巴(これが帝からの連歌を光秀に渡す)等が登場し、帝の信長への怒りや、家康の信長への恨みや、前久の光秀へのドキドキ説得工作や、主君を裏切る光秀の心境、朝廷に裏切られた光秀の心境など、見事に描かれていて、読み応え充分。本能寺の変を知り尽くしている人にもお勧めできる内容でした。

Posted by ブクログ

全1巻。

本能寺の変の真相。

いいね。

すごくいい。

なんで逝っちゃったの山本先生。

朝廷黒幕説を採用した本能寺の変。

で、

群像劇。

これがすごくいい。

帝や公家、信長や光秀などそれぞれの思惑が錯綜し、

緊張感が持続して目が離せない。

朝廷が信長討伐を決意する経緯や

信長の国家観にも説得力あるし、結構新鮮。

惜しむらくは本能寺後の扱い。

ここはもっと薄くて良かったんじゃないかと思った。

少ない枚数で明智が討たれるまでを扱ってるので、

駆け足の状況説明になっちゃってる。

明智と朝廷のやり取りも前半に比べると説得力が弱い。

物語は明智の絶望で終わって

数行で事後を説明くらいでも良かったんではと思った。

とはいえ、

間違いなく読む価値のある一冊。

おもしろい。

Posted by ブクログ

本能寺の変をいわゆる朝廷黒幕説を根拠に描いている。

武田が滅んだ後から物語が始まる。

天皇、近衛そして光秀など歴史上有名な描写を切り取りつつ変までの数ヶ月を時系列に群像劇のように展開している。心理描写が巧み。

今の世の中は情報過多でSNSであっという間に情報が拡散する。それに比べ戦国時代は全て人の手により物事が動く。情報の持つ意味とかよくよく考えさせる。

ただ、この小説信長も当然出てくるが明らかな油断としか言いようのない、あるいは全然違うことを思考しての落とし穴に気付いていない間抜けさがありそこが残念だ。

Posted by ブクログ

朝廷黒幕説で本能寺の変前後を描く時代小説。それぞれの立場での心理戦を詳らかにし、ワクワク・ドキドキさせてくれる。本能寺の変関連は歴史的資料もほぼなく、いくらでも妄想・推論で語れてしまうので、色々な解釈があって面白い。故著者のストーリーも楽しませてもらえました。

Posted by ブクログ

お話の中心となる人物が一章ごとに変わるんで、本能寺の変っていうひとつの出来事をいろんな角度から見られるのは面白かったかな。

ただ、まぁ キモとなっているのが朕だの麿だのだからかな~ 勢い良く読破って感じでは頁が捲れない。

で、まったり速度で読んでると、お武家さんがたのスピードに置いてかれちゃいそうになる。

「置いてかれた」と言えば、最後の最後。

明智さんとシンクロできる豊かな感性を持ち合わせていれば、余韻が楽しめるかもしれんけど私には無理やったです。

ぃやぁ 現代に生きている私でさえそんな感じなんだも、当時の殿上の方々には尚更、信長さんの急進っぷりったら脅威やったやろなぁ。

それにしても本能寺の変に於ける明智さんは巻き込まれ?やら利用され?やら説が多いのね。

もし私が明智さんやったら、せめて首謀者だと思われてたいなぁ。

気の毒な共犯者より、天下の大逆人でありたいなぁ。

お世話になった人を手にかけんだも、せめて誇りをもってそうしてないと堪らんなぁ。

Posted by ブクログ

「本能寺の変○○(読めばすぐ分けるけどあえて伏せます)黒幕説」を元にした時代小説。帯には「『利休にたずねよ』を軽々と超えて見せた。」とあるけれど、読んでみてあまり響かなかった。

「黒幕説」に対して懐疑的なこともあるけれど、それ以上に、信長や光秀をはじめとする登場人物たちの描かれ方が平板すぎて感情移入しにくいし、「この説こそ本当かも」と思わせられるだけの迫力を感じなかった。これまで書かれつくしてきた感もある「本能寺の変」に挑戦したくなるのは、時代小説家としての性かもしれないけれど、もっと大胆に斬り込んでほしかったと思う。

Posted by ブクログ

本能寺の変に至るまでの約一か月間を、当事者たちの視点から章ごとに描かれた作品。有名な歴史の出来事だけにとうに結末も基本的な流れも知っているが、退屈せずに読ませるところは作者のすごさかもしれない。人それぞれの正義があり、信念があるのだと感じた。

Posted by ブクログ

この私がこれを読んだ。

ある意味、自画自賛。

殿が殺される話ということが分かっている前提の本を読むなんて?!

何が起こった?!>じぶん!

えぇと、読みました。

『火天の城』 を書いた筆者ですからね。これは良かったからね。(これも最後は殿の死で終わるんだけどさ……)

興味があったので読んでみました。

率直な意見としては、

内裏が黒幕だったとしても、サルは絡んでいると思うんだよ? (なのにサルが登場しないって?!)

でしょうか。

あ、狸も黒かったです。

でも、狸は事を起こす度胸を持ち合わせていなかった。ここの狸は長男を切腹させられたことを根に持ってる狸だった。

金柑も謀反を起こす度胸はなかったんだけど、内裏に唆されてはね……。

と、言うところ。

ここの殿は傲岸不遜を極めてる。

すごい悪役に徹してる。

もうちょっと優しくても良かったんじゃない? と思わないでもないけれど、この話にはそうじゃなくちゃいけなかったかもね。

まぁ、それなりにおもしろかったですよ。

内裏に注目しているところが。

当時の内裏ってこんなカンジだったのかなぁ? と思わないでもなく。

最近、なんだか、『これを待ってたんだぁ!』と言える本、読んでないな……。