あらすじ

忍藩の下級武士が描いた『石城日記』。飄々とした作者の人柄がにじみ出ており、思わず吹き出すような滑稽味にも溢れている。貧しくも心豊かな武士の日常生活の貴重な記録。『幕末下級武士の絵日記』を改題。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

忍藩の下級武士尾崎石城が日記を書いた約二年間の記録である。家族や寺の和尚、町の人々と上下貴賎の別なく酒や食など楽しみ、また人に対して情けをかけ国を憂い、真剣に考えていた当時の人々の息吹きを感じられる一冊。石城は明治初年40代で没しており、日記に登場していた人々のその後もわかっていないが、当時の人々が決して貧しいだけの暮らしをしていた訳ではなく、そこには相互扶助の精神が底流に流れ行き渡っていた。現代人は個々の生活を大事にするあまり江戸時代の日本人が持っていた助け合いの精神が欠如してきている。今一度当時の人々に思いを馳せ学ぶ事があるのではないかと考えさせられた一冊である。

Posted by ブクログ

心がほんわーとした。昔の日本人って、貧しくても、心は豊かだったんだなと。今の私たちもしっかりしなきゃ、大切な物を失わないようにしなきゃと思った。

絵日記を書いた主人公の尾崎石城は、自分の身を省みずに藩に熱い思いを訴え、蟄居を申しつけられ、中級武士から大幅に家禄を減らされ、養子先からも離れ、妹夫婦の家に世話になっている。それでも、友情、義理、なさねばならぬことなど人として大事なことを守りぬく毎日を送る。

彼の毎日は、友達との往来が盛んで、とても楽しそう。そして、閉門を言われても、それでもやってくる真の友達が多く、そんな自分を恵まれていると感じることのできる心の持ち主。義理の妹夫婦も、彼を厄介者扱いせず、家で一番の座敷を与え、気遣う。

晴れ着がないと格好が整わない日に、義理の弟を気遣って、数日前から仮病を装う石城。それに対して、なんとか晴れ着を調達する弟。

近所の身よりのない寺の住職が倒れた時に、みんなで対策を話し合い、貧しい中からもお金を工面したりと心温まる交流。

さらに、石城さん、飲みが大好きで、よく失敗をしてしまう。その様子も面白い。酔っ払いすぎて、友達の土屋に引っ張られて帰ったり、お寺の根太をぶち抜いてしまったり、気持ちよく詩吟を歌いながら帰り、その途中は歩きながら寝てしまい、土手に転げ落ちて、泥だらけ。格好悪いので、手拭いでほっ冠りしながら、近くの井戸で冬なのに、水を浴びる。そして走って帰り、おお寒いと言ったりするとこなんて、愉快以外の何物でもない。

それでも、ときどき、侍スピリッツを発揮する。飲み屋で隣席の町人に絡まれた時、石城が一括すると、ひるむ町人。同じく、酒場で隣の席が罪人を連れて休憩する役人だと分かると、役人の任務の大変さに思いを馳せると同時に気になって落ち着かないとかも人情味あふれて面白い。

それに、仲間もなかなか魅力的。すぐ裸になる和尚。勉強仲間でまじめな岡村甫山。年上で頼りになるが、のりもいい親友土屋。親しい仲だからか、友達同士で寝っ転がって本を読んだり、友達が勉強している脇に、炬燵にその子供と入ってくつろいだりと飾らなくていい関係が推測できてほほえましい。

届を出してしまった許嫁が身持ちが悪い娘だと分かり、周囲は反対。だけど、あんまり言いすぎてもかわいそうだから、悪評を抑える方向で協力し、しばらく見守ろうと書いてあったり、今と同じだなぁと思ったり。

お寺に頼まれて水仙の植え替えを手伝ったり、近所から苦情を言われて鶏をお寺に譲ったり、友達と散歩の出たり、独身の友人が面倒がってご飯を食べずにいるのを手伝って一緒にご飯を作ったりと当時の生活が分かる。

Posted by ブクログ

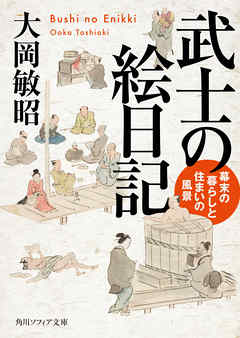

・大岡敏昭「武士の絵日記 幕末の暮らしと住まいの風景」(角川文庫)は、 現在の埼玉県行田市にあつた忍(おし)藩の下級武士尾崎石城「石城日記」全7巻による。これは現代風に言へば絵日記で、本書はその絵と文章を取捨選択して まとめたものである。従つて挿絵豊富、見てゐるだけでもおもしろい。文章が読めれば筆者の説明不要なのだが、文章は省略されてゐることが多く、やはり最低限の語釈や説明、解説は必要である。日記は約半年分しか残されてゐない。それをいくつかのテーマに沿つて、いくつかの章にまとめてある。本書カバーに、 「封建的で厳格な武士社会のイメージを覆し、貧しくも心豊かな下級武士たちの、真の日常生活がわかる貴重な記録。」とある。「真の」といふのは私に判断できないが、「武士社会のイメージを覆し、貧しくも心豊かな下級武士たち」といふのは本書からよく分かる。武士、いや下級武士とはこんな人々であつたのかと思ふ。本書カバーの色つきの絵がそれを語つてゐる。カバーを良いと思へる文庫はさう多くない。これはその一つである。

・と書きながら、私が最もおもしろいと思つたのは「六 中下級武士のすまい」といふ一章である。ここでは、説明されてゐる武士の家々の多くに 図面が載る。石城の忍藩のはないが、現存の家々を中心に、武士の家の実態が分かるやうになつてゐる。これらは上級武士の邸宅ではない。あくまで中級と下級である。従つて大きくない。現代の基準からしても大きくないし、むしろ小さいと言へさうな家もある。武士といへどもこんな家に住んでいたのだと思ふ。こんな家の間取りを眺めてゐるだけでも楽しい。問題はこれらの家の特徴である。「武士の住まいのつくり方」といふ節がある。ここにかうある。「いずれの方位の宅地入口であっても、座敷などの接客空間は門のある道側に面し、茶の間、居間などの家族生活空間はその反対側に設けられていた。(中略)方位よりも道を重視していたのである。」(171~172頁)つまり、南向きの入口ならば座敷は南、居間は北となり、北向きの入口ならば座敷は北、居間は南となる。これは現代の住宅が「東西南北どの宅地入口の方位であっても、建物は南側の宅地を広く開けて北側に詰めてい」(187頁)て、「南方位を偏重なまでに重視した配置と間取りであ」(188頁)るのと大きく違ふ。これにより武士の家は、その構造とも相俟つて、風通しも良く、「近隣からみても住まいの中の様子がわかり易いし、また訪ね易い。」(同前)ものとなる。風通しも含めて、プライバシー尊重の現代ではおよそ認められさうにないことであらう。しかし、石城の日記からはそれが許される時代と社会であつたことがよく分かる。エアコンなどなかつたし、つましい生活ゆゑに開放してあつても盗まれる物などないといふこともあらう。こんな家に住む人々であるからこそ、近所づきあひが実に盛んであつた。石城は毎日友人の家を訪ねてゐる。もちろん訪ねてくる友もある。近所の寺にも よく行く。寺は社交場であつた。武士も町人も隔てなく交はつてゐる。そんな場では食事が出される。石城はこの内容も記す。何と何を食べてといふわけであ る。これもまた実におもしろい。絵日記であるから、その様子が分かる。料理の出し方が現在と違つて大皿に大盛りである。それをさかなに飲み、食ひ、かつ話 す。どうやら延々と話し続けたらしい。こんなのが正に「武士社会のイメージを覆し、貧しくも心豊かな下級武士たち」といふのであらう。幕末の世相を反映した内容もあるが、それよりも圧倒的に武士の日常、俗事がおもしろい。武士もまた生活者なのだと思ふ。

Posted by ブクログ

幕末に生きた忍藩(埼玉県行田市)の下級武士の絵日記についてまとめた一冊。

彼は元々は中級武士であったが、藩政批判をしたために禄を減らされ、妹夫婦の家に居候し、毎日のように近所の友人の家や寺を訪れ、酒を飲んでいる。1日に数件の家で飲むこともしょっちゅう。二日酔いもしょっちゅう。たまに居酒屋(料亭?)で飲むこともあり、重陽の式典に着ていく服もないほど貧乏しているのに、よく金が続くな、という生活。ただ絵を描くのが上手かったらしく、知人んに屏風や扇に絵を書いて酒代にしていたようである。

この本はテーマごと(自宅での飲み会、友人宅での飲み会、寺での飲み会、居酒屋での飲み会など)に分けて書いてあり時系列にはなっていないので、彼が時代を通してどんな毎日を送ったのかはいまいちよく分からない。

また途中に中級・下級武家の屋敷についての論述があり、主人公の日記とは全く離れてしまっている。

ほぼ毎ページに絵日記が掲載されているが、如何せん印刷が薄くて、登場人物の表情など細かいところはほとんどよく分からない。