あらすじ

「今回はちがう」シンドロームによるバブルの生成とその崩壊を契機に、銀行危機、通貨危機、インフレ危機を経由して対外債務・対内債務のデフォルトを引き起こしてきたのが金融800年の歴史。

...続きを読む感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

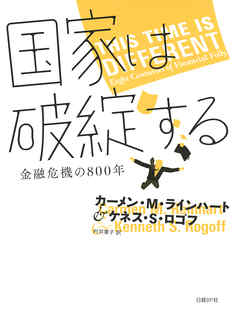

国家は破綻する 金融危機の800年 2011

2011年3月7日第1版第1刷発行

カーメン M ラインハート (著), ケネス S ロゴフ (著)

村井章子(むらいあきこ)訳

2011年3月の出版なので丁度、

東日本大震災の時期になる。

当時は緊急事態だった。

そのせいで平時なら話題になるものが埋もれている。

有名人の死亡もそうだし、コンマリのヒットもそうだ。

本書も本来なら当時もっと話題になっておかしくない本なのだが、やむを得ない。

本書には索引があり、それだけでも力を入れて作った本であることがわかる。

野口悠紀雄氏によれば、米英のまともな専門書には索引があるのだという。

索引をつけるのは本制作の最後にならざるを得ない。

大変手間がかかるので省略されがちである。

だから索引のある本は信頼できる本であるという。

(著者の真摯さがあらわれるということ)

カーメン・M・ラインハート(Carmen M Reinhart)

メリーランド大学教授。キューバ難民の子供。

料金とカバン3つでアメリカに逃れてきた。

ベアー・スターンズのチーフエコノミストなどを経て

コロンビア大学で研究生活に。

ロゴフとはIMFが縁で共同研究することになった。

夫は元FRB金融政策局長のビンセント・ラインハート。

ケネス・S・ロゴフ(Kenneth S Rogoff)

ハーバード大学教授。1953年生まれ。

1980年マサチューセッツ工科大学で経済学博士号を取得。

1999年からハーバード大学経済学部教授。

国際金融分野の権威。

2001~2003年、IMFのチーフエコノミストを務めた。チェスの天才。

共著に“Foundations of International Macroeconomics”など。

村井 章子(むらいあきこ)

翻訳者。上智大学文学部卒業。

経済・経営、環境関係の翻訳を主に手がけ、高い評価を得る。

訳書に『機械との競争』『国家は破綻する』『大暴落1929』

『資本主義と自由』『ファスト&スロー』『LEAN IN』『帳簿の世界史』ほか。

本書は、さまざまな形をとって起きてきた金融危機を数字で

綴る歴史の本である。私達がこの本で伝えたいのは、

「これはいつか来た道だ」という一言に尽きる。

最近の金融狂騒曲がまったく新種のように見えるとしても、いやどの危機もかつての危機とは異なるように見えるとしても、歴史を遡り、また世界を見渡せば、たいていは過去の危機と驚くほど似通っていることに気づく。

前例を知り類似性や共通性を知っておくことは、将来の危機発生リスクを抑えるうえでも、また不幸にも危機が

発生した場合に賢明に対処するうえでも、世界の金融システムをよりよいものにする第一歩と言えよう。

本書の存在は以前より知っていた。

ただ前回読んでみようとチャレンジした際にはさすがに厚さに圧倒されて読めずじまいだった。

経済の少々難しい話も入っている感があったのでそれも

読むのを挫折してしまった一因だったかもしれない。

それでも今回、再度本書を読み直してみようと考えたのはこの2021年10月末の衆議院選挙で再び財源を全く考慮しない公約の嵐(与野党含む)が出ており危機感を持ったためだ。

またネット上でも相変わらず国債は国の借金にあらずという誤った思想に取り憑かれた人たちの主張が酷いと感じるようになったからだ。

三橋貴明(中村貴明)や藤井聡、中野剛志などの

自称識者、自称学者としか言いようがない酷い主張が

政治家にも浸透している事実に怒りを覚える。

(自民党参議院議員、西田昌司など)

MMTだの何だの取り繕っているが、国債は国の借金、国民の借金に他ならない。

彼らの思想は言ってみれば第二次大戦前に日本を戦争に追い込んでいった危険思想である天皇主権説を唱えた上杉慎吉や蓑田胸喜のようなものだろう。

冷静に考えてみればわかることではあるが、

無限に国債を発行することはできない。

もしいくらでも国債を発行できるのであれば、消費税どころか厚生年金、介護保険をはじめとする社会保険料を無料にできる理屈になる。

防衛費もGDP比1%だの2%だの言わず、

中国人民解放軍と同じだけ毎年使うことができるはずだ。

実際にそんなことは出来ない。

無限に国債を発行できないから税金は無くならない。

日銀の国債引受に関しては

1947年に施行された財政法第5条により、原則禁止されている。

「中央銀行がいったん国債の引き受けによって政府への資金供給を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こす恐れがある

しかしアベノミクスによって事実上の日銀による国債引受が行われている。

一見、増税せずに乗り切っているように見える。

しかし日本国や円の購買力は諸外国に比べ落ち続けている。

明らかに経済は弱くなっている。

本書の不足している点は国家の財政破綻はありうると認識した上ででは個人としてどうしたら良いのかが明確ではないこと。

ここは橘玲氏の国家破産はこわくない 日本の国家破産に備える資産防衛マニュアル 改訂版(2013)を参照されたい。

その本などにも書かれている事ではあるが紹介すると、

ネット証券で口座を開き、全米株、S&P500、全世界株(除く日本)

といったインデックスファンドかETFに積立投資をしておく・・・

これくらいが一般の個人のできる現実的な対応だろう。

非常事態になればシンガポールなどの外銀に口座をつくるなども必要になるのかもしれないが・・・

あとは明らかな間違いに対しては指摘し続けるしかない。

邪教が世の中に広がってからでは手遅れだ。

狂った戦争や出来事の前には前提として

狂った思想が世の中に浸透していた事実がある。

第二次世界大戦しかり、オウム真理教しかり。

ナチスドイツの広がりしかり。共産主義しかり。

池上彰氏が語っていた事で、バブルは30年周期で再発すると。

これと似たことが、銀行危機、国家財政破綻にも当てはまる。

東日本大震災でもかつて江戸時代に大津波が地域を襲い、

ここから先には家を建てるなと先人が警告の為の碑を設けていたもののそれは忘れてしまった、無視されてしまったのだ・・

特に50年や100年に一度の現象、脅威を正しく警告していくことは極めて難しいことの一つなのだろう。

印象に残った点

1942年には、日本はその長い歴史の中で唯一の対外債務デフォルトを起こしたし、戦後インフレの際には、日本のインフレ率は最高で586%に達した。

銀行危機は、所得水準も政治制度も異なる国々で広く頻発する

(すなわち「機会均等の危機」である)だけでなく

マクロ経済統計にひどくよく似た痕跡を残すということである。

これは、よく言われるように単に規制当局や中央銀行の不幸な失敗が重なったことが原因なのではなく、人間の性質に根ざす何か根源的なものが働いているからではないだろうか。

傲慢と無知は、どの時代にも、どんな政治制度の下でも、人間の性質に普遍的に見られる特徴である。

最初に現れるのは、金融危機がどれだけ頻繁に起きているかを知らない、という無知である。もっとも「頻繁」とは半世紀に一度か、もう少し多いという程度だから、知らなくても不思議はない。

だから、いくつか例外はあるにしても(例えばドイツ人は、未だに1920年代のハイパーインフレの苦しみを覚えている)

殆どの社会は悲劇をとっくに忘れている。

しかし、8世紀という長期間にわたるデータセットを定量的に観察してみれば、世界中で繰り返される普遍的なパターンを見つけることができる。人間の性質に備わったもう一つの欠点は傲慢である。金融危機は、どこかよその国、よその時代のよその人に起きる出来事だと思い込むのは、傲慢のなせる業である。

政策当局、投資家、メディアは、たびたび「今回は違う」という言葉を口にしてきた。債務が膨らみ資産価格が急上昇しても今回はこういう理由があるから何も心配はいらない、木が月に届くまで伸びることだってあるのだ、と。

読者もよくご存知のとおり、金融危機はけっして目新しいものではない。

金融市場が発達してからは、危機は常に人類と共にあった。

古い時代には、通貨の改鋳が原因で起きることが多かった。戦争などで国の財政が苦しくなった時の窮余の策として、君主が自国通貨中の金や銀の含有量を減らすのである。

だが技術が進歩したおかげで、政府が財政赤字を埋め合わせるために自国通貨から掠め取る必要は、だいぶ前から無くなっている。

だからと言って金融危機が無くなったわけではない。

危機はいつの時代にも発生し、今日に至るまでたくさんの国を苦しめている。

国家としての初期段階では、あのフランスでさえ、少なくとも8回は対外債務のデフォルトを起こしている

スペインは18世紀末までは6回で済んでいたが、19世紀に入ってから8回を記録して、フランスを抜いた。

このように今日のヨーロッパの大国が新興段階からのし上がる過程では今日の多くの新興市場国と同じく、対外債務のデフォルトを繰り返し起こしている。

ギリシャは1800年から第二次世界大戦後までずっとデフォルト状態だったと言ってよく、オーストリアはある意味でもっとひどかった。

19世紀以前の国際資本市場はさほど発達していなかったにも関わらずフランス、ポルトガル、プロシャ、スペイン、そしてイタリアの都市国家は頻々とデフォルトを起こしている。ヨーロッパの周縁部に位置するエジプト、ロシア、トルコも、やはり慢性的なデフォルト歴を持つ。

国内債務のデフォルトは対外債務に比べれば稀だと考えられており、経済書などには、政府は国債を額面通り必ず償還してきたようなことが書かれている。しかし実際には、そう断言するのはいかがかと思われるほど

デフォルトが発生していた。国内債務が公然とデフォルトされるときは、対外債務だけをデフォルトする場合に比べ、生産高の急激な落ち込みやインフレの加速など、経済事情がきわめて悪化しているケースが多い。

実際には銀行危機は、貧困国も富裕国も同じように苦しめてきた。

19世紀初頭のナポレオン戦争中に起きたデンマーク危機から21世紀のグローバル金融危機に至る様々な銀行危機を調べると、そう結論せざるを得ない。

銀行危機が発生すると、まず間違いなく税収が急減し、財政支出が大幅に増える(その一部はほぼ確実に浪費される)。

銀行危機後の3年間で政府債務は平均して86%増えており、銀行危機が間接的に財政にもたらすこうした影響は、直接的な銀行救済に要するコストよりはるかに大きい。

間違いなく一つ言えるのは、国も銀行も、個人も企業も、大好況期が永久に続くはずもないのに、後々の危険を十分認識しないまま、景気のいいときに過剰に借り入れる習慣を繰り返してきたことである。

過去800年間に起きた危機を細部に分け入り、データの山をつぶさに調べた末に、私達はこう考えるようになった。金融危機直前の絶頂期に投資家が聞かされてきた助言は「今回はちがう」という認識に基づいていた、ということである。その代償は大きかった。

「昔のルールはもう当てはまらない」という主張は熱狂的に受け入れられ金融のプロが、さらには政府の指導者が、われわれは前よりうまくやれる、われわれは賢くなった、われわれは過去の誤りから学んだ、と言い始める。

そのたびに人々は自分で自分を納得させた。過去のブームはほぼ決まって悲劇的な暴落につながったものだが、今回は大丈夫だ。

なぜなら現在の経済は、健全なファンダメンタルズや構造改革や技術革新やよい政策に支えられているのだから、と。

未来の政策担当者や投資家が本書の提出するデータと分析の重みを受け止め、安易に「今回はちがう」と口にするのを控えるよう、願ってやまない。今回がちがうことは、まずないのだ。

LTCM危機の際にあるトレーダーの発言

「銃の脅しで奪われるよりも多くのカネが、たった四語の言葉のせいで失われる。それは、今回は違う(This time is different)という言葉だ」

危機がいつ起きるのか、どのくらい続くのかは、理論は示してくれない。

「今回は違う」シンドロームが流行する最大の理由は、おそらく信頼というものが移ろいやすく当てにならないことを忘れてしまうことにある。

多額の短期債務を頻繁に借り換えなければならない状況では、信頼の揺らぎはとりわけ重大な意味を持つ。

借入比率の高い政府、銀行、企業は大丈夫いつまでも借り換えを続けられると考えて安心しているが、その日は突然やって来る。

借り手は信頼を失い、貸し手は姿を消して、危機が始まる。

金融危機の歴史を振り返ってわかるのは、何かが起きると思われている時にはその何かはいずれ起きる、ということだけである。

債務が膨れ上がった国は、悲劇に向かっている。

借金頼みの投資で資産価値が高騰し、話がうますぎると感じられるような時はだいたいにおいてその感覚は当たっていると言ってよい。

だが悲劇が起きるその日を正確に予想するのは極めてむずかしく、すぐそこに迫っていると思われた危機が数年後にようやく始まる例もある。

例えば2000年代後半のアメリカがそうだった。危機の前には、赤信号があちこちで点滅していた。だが「最後の一撃」はなかなか来ず、それまでずっと金融業界のトップも経済学者も「今回は違う」と唱え続けていた。

信頼の喪失という事態に国が翻弄されないようにするには、借り入れそのものや借入比率の抑制以外にも、さまざまな方法がある。

経済学が教えるのは、透明性を高めることである。

例えばベン・バーナンキは、1930年代の大恐慌があれほど長く苛酷だった主因として、銀行の破綻を挙げている。金融危機、とりわけ規模が大きく解決困難な金融危機の影響が深刻化しやすいのは、このためである。

このテーマは、複数均衡や金融の脆弱性と同じく、多数の専門的な文献で論じられている。金融市場と実体経済がこのように深く結びついているため金融市場が機能停止に陥った場合にはとくに、危機は歴史に残るような

大惨事となりやすい。本書で取り上げる危機の多くがそれに該当する。

対照的なのが、2001年のインターネット・バブルの崩壊である。

この時はハイテク株が急騰した末に急落したが、実体経済への影響はさほど大きくなく、同年内のゆるやかなリセッション(景気後退)でおさまった。2000年代前半に起きた世界的な住宅価格の高騰のように債務で膨らんだバブルの方がよほど危険である。

「今回は違う」シンドロームの本質は、ごく単純である。この症状は、金融危機はいつかどこかで誰かに起きるもので、今ここで自分の身に降りかかるものではない、という強固な思い込みに根ざしている。

我々は前よりうまくやれる、我々は賢くなった、我々は過去の誤りから学んだ。それに、昔のルールはもう当てはまらない、という具合である。

だが残念ながら、巨額の債務に依存する経済は極めて弱い。

知らない内に断崖絶壁を背にして座っているようなもので、偶然が重なって信頼が失われると、あっという間に谷底に転落する。

通貨改革、すなわち新通貨の導入や呼称変更、単位の切り替え

例えばハイパーインフレに悩まされたブラジルでは、1986年から1994年にかけて、4度も通貨改革を実施した。私達が調査を始めた段階では、1948年の中国が最も大胆で、旧通貨と新通貨との交換比率は300万対1だった。

ところが調査が終わる頃には、この記録はジンバブエに抜かれていることがわかった。ジンバブエの通貨改革では、交換比率はなんと100億対1に達したのである。通貨改革は高インフレ(必ずしもハイパーインフレではない)が続いた後に実施されることが多く、

過去最大の対外債務のデフォルトは、2001年にアルゼンチンが起こしたもので950億ドルを上回っていた。このケースは利払いの減額と繰延措置によって対処された。時には債務国が返済義務を公然と拒否することもある。

例えば1867年にメキシコのフアレス政権は、マクシミリアン皇帝が借り入れた1億ドル以上のペソ建て債務の返済を拒絶した。

あまり知られていないが、1958年~1972年にはインドの対外債務再編が行われている。

ギリシャは、1826年にデフォルトを起こしてから53年間ずっと、国際資本市場から閉め出された。また1873年のホンジェラスのデフォルトも、ほぼ同じ期間にわたっている。

実際には国内債務危機は、平均的な対外債務のデフォルトに比べるとはるかに経済事情が悪い時に発生している。だが一般に国内債務危機には、無遠慮な外国人債権者は絡んでこない。多くの事例が主要業界誌や金融専門誌で報道されず、またこの種の危機の研究が学術文献であまり取り上げられないのはこのためと思われる。もちろん、全てが闇に葬り去られるわけではない。

メキシコは1994年~1995年にデフォルトを起こしかけて、大々的に報道された。

これなどは「有名」になった国内債務危機の例と言えよう。

またアルゼンチンは、1980年以降に国内債務のデフォルトを3回起こしている。

うち2回は対外債務のデフォルト(1982年と2001年)と同時だったため世界的に大きな関心を呼んだ。だが、1989年の大規模なデフォルトは対外債務の新規デフォルトを伴っておらず、したがって非居住者が関与していなかったため、ほとんど取り上げられていない。

また1930年代の大恐慌の際には、先進国、途上国を問わず国内債務のデフォルトが多発したが、大方は記録されていない。債務に関する公式文書に記載されている場合でも、脚注扱いで、返済の遅滞や一時中断と書かれているだけのことが多い。

ある国が繰り返しデフォルトをするようになると、その後は債務不耐性の重い症状が長引く 悲しいかな、これが今回の分析でわかった事実である。

もちろんその状態を脱することは可能だし、実際に脱した国もある。

だが完治までのプロセスは長く辛い。たとえばギリシャやポルトガルにとっての欧州連合(EU)のように、外から手を差し伸べてくれるしっかりした

政治機関があれば別だが、そうでなければ何十年、何百年とかかることもある。

少なくとも現時点では、たとえ強力な国際機関の肩入れであっても症状を軽減しうる実験程度にみなしておくのが無難で、決定的な治療法とまでは言えない。

歴史的に見て、対外債務GNP比率の高い国が、高度成長あるいは長期にわたる多額の返済を通じてその状態を脱した例は、極めて稀である。

新興市場国で対外債務が大幅に減ったケースのほとんどは、再編かデフォルトによっている。

1800年から2009年にかけて、ソブリン・デフォルトは対外債務について少なくとも250回、国内債務でも68回あった。

デフォルト未経験国

オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、アメリカという英語圏の高所得国が含まれる(盟主とも言うべきイギリスは、すでに指摘した通り、古い時代にデフォルト歴がある)。

またデンマーク、フィンランド、ノルウェーはいずれもデフォルトをしたことがない。ベルギー、オランダもそうだ。

アジアでは、香港、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、タイが対外債務のデフォルトを免れている。ただし韓国とタイは、1990年代の債務危機の際にIMFから巨額の融資措置を受けてどうにかデフォルトを回避できたのであり、それが無ければデフォルト国の悲哀を味わっていたに違いない。

対外債務のデフォルト歴のない国がおおむね目覚ましい成長を遂げてきたという点は、注目に値する。このことから「成長率が高いから

デフォルトを防げるのか、それともデフォルトをしないから成長率が高くなるのか」という疑問が出てくる。世界の歴史を振り返って確実に言えるのは、高度成長中の国は、成長が鈍化すると苦境に陥る例が多いということである。

国家というものは、企業のような破産はしないからである。

第一に、国が廃業することはまずない。第二に、国は単に経済や金融上の理由からだけでなく、政治的あるいは社会的な配慮もした上で、損得勘定に基づいてデフォルトを起こすことが多い。ほとんどの国のデフォルトは、その国が無一文になるよりだいぶ前に起きている。

意志の強い債務国は、たいていは苦しみもがきながらも対外債務を返済する。多くの国で指導者が直面する問題は、どこで一線を引くか、ということだ。

彼らの下す決断は、必ずしも完全に合理的とは言えない。

例えばルーマニアの独裁者ニコラエ・チャウシェスクは1980年代の債務危機の際に、外国の銀行から借り入れた90億ドルの債務を、国が貧しいにも関わらず数年で返済しようとした。ルーマニア国民はほとんど暖房なしに厳冬をすごし、工場は電力不足のため操業短縮を強いられたという。

国際資本市場でおそらくは最も根本的な「欠陥」を取り上げる。

それは、国境を越えた債務契約を履行させるための、超国家的な法的枠組みが整っていないことである。これを具体的に言えば、たとえば(デフォルトの多発で名高い)アルゼンチンの政府がアメリカの銀行から借り入れ、デフォルトを起こしたとき、この銀行がアルゼンチン政府から直接取り立てる方法はごく限られる、

ということだ。

19世紀の植民地時代になると、マイケル・トムズが指摘するとおり、強国は債務契約を履行させる目的でたびたび他国に干渉した。

イギリスは対外債務の返済を怠った国を毎回のように脅しつけ、占領したことさえある。たとえば1882年にはエジプトに侵攻したほか、1876年にトルコがデフォルトを起こしたときには、直ちにイスタンブールを占領した。

アメリカも1890年代半ば頃からベネズエラで「砲艦外交」を展開したが、その一因は債務返済に懸念を抱いたことになる。

また1915年からハイチを占領したときも、債務の回収のために必要だと正当化した。

国内債務を取り上げる第三部できわめて驚くべき発見の1つは、公然のデフォルトが、公的対外債務ほどではないにしても、一般に考えられているよりもはるかに多いことである。

そのうえ政府は、予期せぬ高インフレを通じて公的国内債務をデフォルトすることができる。たとえば1970年代には、アメリカや多くのヨーロッパの国がそれをしていた。

いかなる種類の政府債務も、その返済を促す要因となるのは、単に税収や消費の平準化を図る必要性だけでなく、幅広い配慮だと考えられる。

公的対外債務をデフォルトすれば、ことは債務だけでおさまらず、おそらくは広い国際社会で反応を引き起こすだろう。まさにそれと同じように、国内債務のデフォルトは、将来の借り入れができるかどうかといった問題をはるかに超えて、社会契約の破綻につながりかねない。1つ確実に言えるのは、多くの国にとって、公的債務は、政府が税収を平準化する手段であるのみならず、信用市場の流動性維持に役立つ価値保存手段でもあるということだ。

政府はときたま債務をデフォルトするかもしれないが、ほとんどの国で、民間企業の方がずっと成績が悪い。

対外債務のデフォルト後には、インフレは悪化傾向をたどることが多い。国際資本市場から閉め出され、かつ歳入の激減に直面すると、支出を維持できなくなった政府は当然のごとくたびたびインフレ税という手段に訴えてきた。それも、ハイパーインフレという最も極端な形に頼った例さえある。

スペインのデフォルトの第一波は、1557年、1575年、1596年で、いずれもフェリペ2世(在位1556~1598)の知世である。第一波よりさらに見苦しい第二波は1607年、1627年、1647年で、フェリペ2世の後継者達の時代だった。

問題は、危機を起こしやすい国、とりわけデフォルトを頻繁に繰り返す国が、景気のいい時に過剰に借り入れ、景気が落ち込んだ時(景気は必ず落ち込む)に脆さを露呈することだ。「今回はちがう」シンドロームが蔓延するのは、たいていは今回がちがわないからであり、いずれは悲劇が繰り返されるからなのである。

ニューファンドランドは、1936年に対外債務のデフォルトが避けられなくなった時、主権まで失い、最終的にカナダ領になった。この他エジプトは、デフォルト後にイギリスの保護領となっている。

政府が仲立ちして、破産した銀行を健全な銀行に吸収させることがある。まさにそれと同じように、イギリスは破産した主権国家ニューファンドランド(20世紀初頭に独立)をカナダが吸収するよう、働きかけた。

(中略)

実際に同国はデフォルトをしてはいないが、それは形の上だけに過ぎない。

デービッド・ヘイルは次のように述べている。

「1930年代のニューファンドランドの政治史は、今ではカナダの歴史の中でとるにたらない一場面とみなされている。あの国で起きた尋常ならざる出来事に、もう誰も注意を払わないと言ってよかろう。だがイギリスの議会と、自治領であるニューファンドランドの議会は

民主主義より債務を優先することに合意したのだ。大英帝国の中で英国議会に次ぐ古い歴史を誇っていた同国の議会は廃止され、78年にわたり直接民主制を維持してきた28万の英語を話す国民に、異なる政体が押し付けられた。そしてイギリス政府は憲法上の権限を利用して、ニューファンドランドがカナダに統合されるように仕向けたのである」

ニューファンドランドと状況は異なるが、エジプト、ギリシャ、トルコも19世紀にデフォルトを起こした時、少なくとも政府財政に関する主権の一部をイングランドに献上した。またアメリカは、莫大な債務を抱えたドミニカ共和国で関税徴収を行うため1907年に同国を保護国とし、1916年には占領した。アメリカはハイチとニカラグアにも交渉して関税徴収を行い、債務返済に充てる税収を確保している。これが砲艦外交の時代のやり方だった。

戦後のデフォルト期間が短いことの説明として、IMFなどの国際融資機関による救済が進められているときは、たびたびデフォルトを起こす「お得意様」に対して債権者が手加減をしてやるからだ、との皮肉な見方もある。ともあれ、アイケングリーンが複数の論文で指摘したように、第二次世界大戦後にはデフォルトとデフォルトの間隔が大幅に縮まったという事実は変わりはない。債務再編が成立すると、多くの国がすぐさま次の借り入れを行っている。

2000年代後半のグローバル金融危機、すなわち第二次大収縮のような危機の今後を評価するうえで、こうした過去の事例との比較はどのような意味を持つだろうか。一方で、金融政策のフレームワークは、柔軟性に富むようになったと考えられる。これは、国際通貨体制が以前ほど硬直的ではなくなったことが大きい。また一部の中央銀行は、積極的な対策を早めに打つようになった。これは、1930年代の大恐慌や日本の「失われた10年」に欠けていたものである。しかしその一方で、私達は先人より賢くなったとあまりうぬぼれるべきではないだろう。なにせほんの数年前まで、金融工学が発達したおかげで景気循環は制御でき、金融危機が伝染するリスクも抑えられる、と多くの人が主張していたのである。

この世の中に新しいものなど存在しない。

新しく見えるのは、忘れていたからだ。ローズ・ベルタン

IMFにしても、政府がトラブルに陥ってから火消し役として馳せ参ずるよりも、政府に借入ポジションの公開を促す方が、危機防止の点で効果的であろう。

「今回はちがう」シンドロームがしぶとく繰り返されること自体、真に解決すべき課題を克服できていないことの証左と言えよう。このシンドロームは、姿形は変わっても、どの地域どの時代にも発症してきた。大国と呼ばれるような国も、この症状を免れないらしい。借り手も貸し手も、政策担当者も学者も、そしておおむね世間も、記憶力はさっぱりよくならないとみえる。こういう状況では、次の危機勃発を防ぐ教訓を歴史から学ぶことは、どう贔屓目に見ても期待薄と言わざるを得ない。たとえよくできた早期警戒システムから危険を告げる信号が発せられたところで、「昔のルールはもう当てはまらない」とばかり、きっと無視されてしまうだろう。

したがって歴史が教えてくれる教訓は、こうだ。たとえ制度が高度化し政策担当者が賢くなったとしても、限界を超えようという誘惑が常に存在する、ということである。どれほど大金持ちでも破産することがあるように、どれほど規制が行き届いているようにみえる金融システムも、強欲や政治的圧力や利益追求の下では崩壊しうる。

技術は進歩し、人間の身長は伸び、流行は移り変わる。だが人間が自分で自分を欺く能力はすこしも変わらないようだ。政府も投資家も自らを騙し、何度となく幸福感に酔いしれては、だいたいは悲惨な結末を迎えている。

だが借金に頼る経済、とりわけ短期債務が多く、流動性の低い担保資産に対する信頼だけを頼りに借り換えが続くような経済は、長続きしない。まして借り入れが野放図に膨らむようではなおさらである。今回はちがうようにみえたとしても、ほとんどの場合、状況を見ればそうでないことがわかる。心強いことに、歴史は警告を発してくれる。政策当局がそれに気づき、リスクを正しく評価することは、十分に可能なはずだ。

信用バブルによる功績に酔い痴れていなければ。そして、前任者が何世紀も繰り返してきたあの言葉「今回はちがう」を口にしていなければ。

2022/02/13(日)記述

Posted by ブクログ

壮大な財政史!800年分調べるって、ロゴフさんはスゴイ!

米国の利上げ、トルコの意味不明な利下げ、中国のロックダウンと経済指標の信憑性のなさ、日本のMMT並みのバラマキ日銀緩和、、、

それぞれが絡み合って大変なことに!なんて考えていたが、過去100年だけでもこれだけの国が破綻していて、、、、悩んでいる自分が情けなくなるくらいの歴史的真実。。圧倒された

今回は違う!は間違っている。コロナ、ウクライナ紛争、グリーンウォッシングにからむインフレは、甘く見てはいけない。

黒田日銀の出口には、相当に警戒して臨まないと、ヤられるかも?と、改めて再認識した。