あらすじ

弾圧の時代をユーモアと文才で生き抜く男達。百年前の大逆事件後、編集プロダクションと翻訳会社を兼ねた活動家の拠点を創ったのが堺利彦。幸徳秋水、大杉栄との交流など新しい視点から明治の社会主義を描く。第62回読売文学賞[評論・伝記賞]受賞。講談社創業100周年記念出版。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

筆者が命をかけるようにして上梓した最後の作品。

冬の時代を生き抜いた堺利彦の人生と重なり、ずっしりとした重みを感じる。

生きることの使命とは。

「然し決して死にたくはない。死にたくはないが、又善く死にたいといふ欲望もある。」

2人の思いがこの言葉に集約されている。

Posted by ブクログ

やっと手に入れた。黒岩さんの遺作、堺利彦評伝。

幸徳秋水でなく、大杉栄でなく、堺利彦を選んだ理由が、わかるなあ、黒岩さんらしいなあ。

丁寧に丁寧に、つむがれていく著者の思いが、くやしくも泣けてくる。

さておき、これを読むと、本当の意味でフェミニズムというかジェンダーを実践したのは、堺利彦であるということか。大杉栄夫婦(妻、伊藤野依)にはいっときものすごいはまった時期があったが、言ってる事とやってる事は合致せず、「理想家」ではあったが、「実行家」ではなかったんだなー、とか思ったりして。

Posted by ブクログ

なんという強靭な精神力としたたかさ、そしてどんな苦境にあってもユーモアを忘れない懐の深さか! これまであまり語られることのなかった『売文社』での堺利彦の奮闘ぶりが今に甦る。

Posted by ブクログ

労作だ。やはり売文社、出版関係の章は興味深い。翻訳の数々…

ジャック・ロンドンをあらためて読もう。荒川義英の本のエピソードは時代を浮かび上がらせる。

Posted by ブクログ

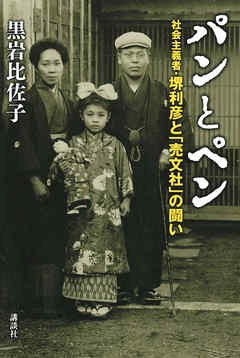

堺利彦、荒畑寒村、大杉栄、黒岩涙紅、添田亜蝉坊、添田知道、高畠素之、尾崎士郎、山川均、白柳秀湖、幸徳秋水、青野季吉、宮武外骨、「平民新聞」「萬朝報」「売文社」、このどれか一つにでも関心がある人にとって、面白い一冊に仕上がっています。人間味あふるる堺利彦さん、そしてその娘さん真柄さんがよく描かれている。

思想弾圧の厳しかった時代に

よくぞ ここまでの信念を貫き通した人々

その存在を きちんと伝えておくことは

私たちの使命でもあると思う。

Posted by ブクログ

苦境を笑いとばし、文で闘う堺利彦の抵抗の精神

大逆事件以降、社会主義運動は「冬の時代」を迎える。その時期に、翻訳・編集会社「売文社」を興し、運動の資金稼ぎを行った堺利彦を描く一冊だ。幸徳秋水、大杉栄、荒畑寒村らキラ星に比べると履歴も地味だし、これまで論じられる機会の少なかったが堺利彦だろう。本書は初の堺についての本格的な評伝であり、著者・黒岩比佐子さんの遺作でもある。

若き日の堺は無頼放蕩の繰り返しだ。遊ぶために「文」を書く。しかし万朝報に入社し社会主義へと目覚めていく。大逆事件では連座を免れるが、仲間たちの死刑執行後、その遺体を引き取るのは堺だった……。

冬の時代に堺は売文社を立ち上げる。これは今で言う「編集プロダクションの先駆的なもの」。ここを拠点に堺は同志たちに仕事と居場所を提供し、機会をうかがうことになる。あらゆる運動が苛烈な弾圧をうけたとき、転向したり自暴自棄になったりすることが世の中にはあまたある。そして戦前日本の「革命家」は生活までもが「アナーキー」だし、思想を優先するがゆえに、生活は従属的なものと位置づけられるフシが濃厚だ。しかし堺は敗北の事実を冷静にうけとめる。必要なことは後始末と未来への着実な展望だからだ。思想云々よりも、仲間を励ましながら煉瓦を積み上げるような堺の冷静な振る舞いとその歩みには一種の感動を覚える。

本書を読むと驚くのは堺がどこまでも「文」と「ユーモア」の人間だったということだ。想像力をたくましくすれば作家として名をなしていたかもしれない。苦境を笑いとばし、文で闘うその抵抗の精神は人間的魅力に溢れている。

最後に著者の史料精査はハンパない。これは是非、本書を手にとって刮目して頂きたい。

追記:尊敬する先輩が教えてくださったのですが、「常にユーモアの精神で抵抗する軌跡」とは、「そして、それは、黒岩比佐子さん自身の精神と通じます」とのこと。黒岩さんの著作はこの一冊がはじめてです。少し読んでみようと思います。

Posted by ブクログ

大逆事件によって盟友の幸徳秋水ら同志12人を殺害された悲しみと怒りのなかで、「売文社」という人を喰った名前の出版プロダクション会社を設立し、同志たちを食わせ、「冬の時代」の社会主義運動をささえた堺利彦の人間性と才能、ユニークな闘い方に新鮮な光をあててみせた力作、労作である。

1910年の大逆事件で秋水を失い、1923年の関東大震災で大杉栄を失った堺自身、つねに官憲のターゲットになっており、いつ暗殺されてもおかしくなかった。天寿をまっとうできたのは、ほんの偶然にすぎない。著者はそのことについて、冒頭でこう述べている。

「私は、あえて『幸運にも』といいたい。”ドラマチックな死”ではなかったために、堺利彦という名前が人々の記憶に残らなかったとしても――。幸徳秋水や大杉栄の死は、あまりに無惨である。」

著者の黒岩さんの視点は、ここにはっきりと現われている。ともすれば運動は、先頭にたつひとりの英雄的な個人の活躍に象徴されがちだ。その人が非妥協的で、運命が悲劇的であるほど、評価も高まる傾向にある。そうした中で、運動の火を消さず守り、人を生かすことに徹した堺の生き方をこれほど魅力的に描き出すことができたのは、やはり黒岩さん自身の視点と問題意識の確かさによるものだろう。

大逆事件によって運動のリーダーたちを失い、国家権力による厳しい弾圧をうけたこの時代、堺自身の分析によれば、ある者は一方の極端に走り、他の多くは圧力の下に雌伏したが、その中にも色々の段階がある。どうにも仕方がない、できるだけのことをして時期を待つという者、しばらく猫をかぶって世を欺くという者、そして、社会運動に絶望した結果、ただ自己一身の鍛練に慰藉と希望を求める者もあった。売文社をついに廃業に追い込んだ高畠素之のように、天皇制を奉じる国家社会主義を標榜するに至った者さえあった。

無惨に殺された者たちの遺族を見舞いながら、かつての同志たちが方向性を見失い、心ない裏切りさえ行うありさまを見ていた堺の心境は、いかばかりだったか。しかしそうした中にあってさえ、ユーモアを忘れず、妻と娘をこよなく大切にし、同志らのふるまいを責めずに面倒を見、必ずしも意見を同じくしない幅広い人々とも交友を保ちながら、運動の火を絶やさずに守り続けた。あくまで人を大切にした堺の人間性は実に魅力的だ。と同時に、タイトルにもある通り、これが堺の闘い方であったことを忘れてはならない。問題は、冬の時代においてどう身を処すか、ではない。どう闘うかという問題なのだ。

私たちが生きているのは、堺たちが生きたのと同じ「冬の時代」ではないけれど、「春の時代」でもない。それは、今ここで繰り返し問われるべき問いであり、だからこそこの本は、繰り返し読まれるべき価値がある。

Posted by ブクログ

堺利彦の伝記であり、明治から大正にかけての社会主義者の流れであり、そしてその時代の出版界の生き生きとした記録である。黒岩さんが堺利彦に魅かれる気持ちがよくわかり、丁寧に文献を掘り起こしておられるので、一級の資料としても貴重な作品だと思います。そして何より「売文社」を始めとして、出版界の様子が面白かったです。

Posted by ブクログ

面白いのになかなか読み進まなかった。なぜかというと、資料的な記述が詳細に記されていて、いちいちそっちに目が入ったせいだろう。作家ら登場人物それぞれに本名が添えられていたりと、著者の真摯な姿勢が感じられた。

内容も興味深いもの。これまであま知られていなかった歴史の断面が詳述されている。大逆事件後の苦境にありながら、ユーモアを欠かさない堺利彦の精神のしなやかな強靭さを興味深く読んだ。

この時代の歴史をみる資料として貴重な一冊である。

Posted by ブクログ

これは労作だ。ずっしり重い。書き上げて間もなく亡くなられた著者が自分と同年代の方と知り、なんとも言えない気持ちになった。執筆途中で膵臓ガンが発見され(すでに転移もあったという)それでも「きっと乗り越えられると信じている」と「あとがき」は結ばれている。胸が痛い。

幸徳秋水や大杉栄と比べて「地味」な印象の堺利彦の足跡を、あまり知られてこなかった売文社の活動を中心にたどったもの。丹念に一次資料にあたっている著者の誠実で情熱的な姿勢がひしひしと伝わってくる。

調べていく中で、堺利彦の人間的な魅力に惹かれ、それを多くのひとに知ってほしいと願った著者の気持ちがよくわかった。「冬の時代」を、あたたかい心を失わずに生き抜いた堺利彦の姿から、私たちが学ぶものはたくさんあるとしみじみ思った。心から著者のご冥福をお祈りします。

Posted by ブクログ

堺利彦の「売文社」時代に焦点を絞った評伝。社会主義史や大正デモクラシー史では、大逆事件後の「冬の時代」のカムフラージュ稼業として軽視されがちな「売文社」を、編集プロダクションや翻訳エージェントの先駆として高く評価している。「万朝報」「平民社」時代や大逆事件にも紙幅を割いているが、社会主義者・運動家としての姿よりも、文人・編集者としての姿に重きを置いている。