あらすじ

「家族に挫折したら、どうすればいいんですか?」

太平洋戦争の影響が色濃くなり始めた昭和十八年。故郷の岐阜から上京し、日本女子体育専門学校で槍投げ選手として活躍していた山岡悌子は、肩を壊したのをきっかけに引退し、国民学校の代用教員となった。西東京の小金井で教師生活を始めた悌子は、幼馴染みで早稲田大学野球部のエース神代清一と結婚するつもりでいたが、恋に破れ、下宿先の家族に見守られながら生徒と向き合っていく。一方、悌子の下宿先の家主の兄である権蔵はその日暮らしを送っていたが、やがて悌子とともに、戦争で亡くなった清一の息子・清太を育てることになった。よんどころない事情で家族となった、悌子、権蔵、清太の行く末は……。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

戦前戦後、苦い経験をたくさん重ねて、どんどん家族の絆が強くなっていく。清太の球威を増したボールをへっぴり腰でキャッチする権蔵がいい。たまらなくいい。権蔵と秘密特訓する悌子ももちろんいい。

権蔵が清太を子ども扱いせずに大人の言葉で話しかける。わからない言葉は辞書でひけと。言葉は自分を支えることがあるからと。どんどん子煩悩になっていく権蔵に感情移入しながら読んでいった。

悌子の先輩、吉川先生の「少国民である前に、すでにひとりの立派な人間です。」という考え。あの時勢で何人の教師がもっていたんだろう。終戦前は政府の、終戦後はGHQの言いなりになった教頭のような大人が多かったにちがいない。「黙って従っていた人も戦犯なのよ。」という加恵先生の一言は強烈だ。

悌子先生で一番好きな場面は、子どもたちと空を見上げながら、本当になりたい自分を語り合う場面。後で大目玉をくらうけど、そんなおおらかさが彼女の魅力。

時代が悲劇を生んだ。でも、その中でも、温かい人間関係が育まれ、人と人が結びついていく。もう一度読みたくなる長編小説だった。

ありがとうございます、木内昇さん。

Posted by ブクログ

見事に砕かれた幼なじみへの恋心。

そこから立ち直るだけでも大変なのに、

戦死した彼の息子を引き取り、我が子として育てる。

周りの人の助けや、夫の理解があり成立した家族。

何度も泣きそうになりましたが最後まで感動できた良い作品だとおもいます。

Posted by ブクログ

いつもながら登場人物の設定や時代背景がちゃんと描かれていて安心して読めた。この登場人物、この話の流れで絶対悪い結末にならないという安心感もあった。長いししんどいシーンもあるけど、気持ちが疲れた時にやさしく寄り添うような読後感。

戦後が舞台だが、悌子と周りの人達が、自分らしく生きるために女性も働くことを是とし、「分担」という大仰な言葉なしに自然に家事育児を手分けしているのも良かった。

悌子や権蔵は序盤の際立った個性が、清太を引き取ってからだんだんなくなって、権蔵に至っては頼りないキャラだったのにいつのまにか声なき声を代弁するポジションに収まって(体力ないのにそんなに仕事できる??)ちょっと綺麗な流れすぎるかなという気も。

Posted by ブクログ

ちょっと色々あってイマイチな気分での年明けだった。

まあ読書でもするかと元旦に読み始めた。

厚いだけで大して期待していなかったが、グイグイ引き込まれる。

笑えたり泣けたり憤ったり、落ち込んでいた気持ちが上向きになれる物語。

幸せな読書だったと言える一冊。

今年の読書スタートがこの本で良かった。

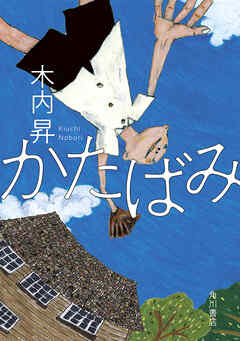

作品紹介・あらすじ

「家族に挫折したら、どうすればいいんですか?」

太平洋戦争直前、故郷の岐阜から上京し、日本女子体育専門学校で槍投げ選手として活躍していた山岡悌子は、肩を壊したのをきっかけに引退し、国民学校の代用教員となった。西東京の小金井で教師生活を始めた悌子は、幼馴染みで早稲田大学野球部のエース神代清一と結婚するつもりでいたが、恋に破れ、下宿先の家族に見守られながら生徒と向き合っていく。やがて、女性の生き方もままならない戦後の混乱と高度成長期の中、よんどころない事情で家族を持った悌子の行く末は……。

新聞連載時から大反響! 感動という言葉では足りない、2023年を代表する傑作の誕生

「気がつくと頭の中で物語が映像化されている。登場人物たちと共に生活を営んでいるように思えてくる。見事な描写力である。「血縁が家族を作るのではない。人間は善なのだ」……作者のそんなつぶやきが聞こえてきそうな、心温まる傑作」 ――作家・小池真理子