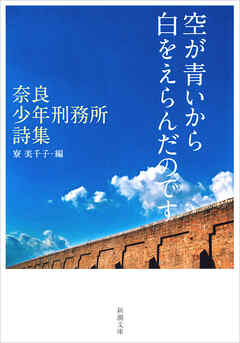

あらすじ

受刑者たちが、そっと心の奥にしまっていた葛藤、悔恨、優しさ……。童話作家に導かれ、彼らの閉ざされた思いが「言葉」となって溢れ出た時、奇跡のような詩が生まれた。美しい煉瓦建築の奈良少年刑務所の中で、受刑者が魔法にかかったように変わって行く。彼らは、一度も耕されたことのない荒地だった――「刑務所の教室」で受刑者に寄り添い続ける作家が選んだ、感動の57編。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

いろんな後悔を抱えた子たちの真っ直ぐな言葉が心に刺さりました。

刑務所の中に流れている日常を、いままで意識したことがなかったので、とても新鮮で意外に感じました。

詩を書くこと。それは、今までの私はハードルが高いと思い込んでいたけど、この本を読んで、自分の心を素直に言葉にしたらいいんだと気付かされました。私も、悩みごとがあったときは感情を紙に書いて、自分を客観視できるようになりたいです。

Posted by ブクログ

一から読んで、また一から読み直した。

と言うのも、奈良少年刑務所の収監者たちが書いた詩がはじめに掲載され、そのあとで著者の解説(刑務所での「社会性涵養プログラム」の講師を務めることになった経緯や、受講した収監者たちの成長過程など)が綴られていたのだ。背景をよく知った上でまた詩を読み直すと、受け止め方がまるで違ってくる…

(P 92)「誕生日」

小さいころは いつも手を引いてもらったのに

いつのまにか その手を拒み 避けてきた

「産んでくれなんて 頼んでない」

勢い余って そう言ったとき 泣き崩れた母

きょうは わたしの誕生日

それは あなたが母になった誕生日

産んでくれなんて 頼まなかった

わたしが自分で

あなたを親に選んで 生まれてきたんだよね

おかあさん 産んでくれてありがとう

これは、一番最初に付箋を貼った詩だ。

これを書いた子が何を犯したのかは分からない。本人の性格・家庭・学校・社会環境といった様々な要因から、子供たちは自分の感情を上手く吐き出せず、罪を犯すという形で発散してしまう。

この子は、収監されて初めて、あるいは詩を書きながら、「自分が母親を選んで生まれてきた」と思うようになったのかな。(他に詩を書いた子たちも…)

一日でも早く、最も近い距離で、お母さんに感謝を伝えられる日が訪れますように。

「奈良少年刑務所で、受刑者相手に童話や詩を使った情操教育をしてほしい」と依頼を受けたのが、著者にとって全ての始まりだった。

凶悪な印象が先立って、最初は躊躇したそうだが(私もそうなる思う…)、蓋を開けると皆「驚くほどやさしく純粋」で、豊かな心を持った子たちばかりだったという。

確かにここに掲載されている詩は多種多様だ。

自分の好きな色や日々の生活を綴ったもの、物語性のある詩も多い。私は、親子の仲を謳ったものを中心に感銘を受けた。母親に懐くよその子を幼い頃の自分と重ねた「一直線」(P 112)は、胸に迫るものがあった。罪を犯したあとで心に浮かぶのは、やはり自分の生みの親なのだ。

彼らを責める気も、他人事と思う気も、とうに失くなっていた。

「彼らは、一度も耕されたことのない荒れ地だった。ほんのちょっと鍬を入れ、水をやるだけで、こんなにも伸びるのだ。[中略]こんな可能性があったのに、いままで世間は、彼らをどう扱ってきたのだろう」(P 170)

幼稚園や小学校に通わせてもらえず、童謡の「ぞうさん」すら知らずに育った子がいた。それでも心を開きたい、受け入れられたいという気持ちは彼にはあった。目に見えるものだけで判断し、その人の内面を知ろうともしない世間…情けないかな私もその一員である。

先日読んだ『体験格差』にも共通するが、親自身が限界なら、社会が救いの手を差し伸べる、いわゆる「社会が子供を育てる」が今こそ求められているのでは?

「まだ若いんだし、やり直せる」って問題じゃない。

たいていの子は、最初から罪を犯す気がなかった。自分や自分の心を守ろうとした挙げ句、手を汚すところまで追い込まれた。子供が一生懸命SOSを発信しているのに、彼らのことを知ろうともしない大人で良いのか?

また近いうちに、一から読み直す日が来る。

Posted by ブクログ

ケーキの切れない非行少年たちなどが流行った時期に一緒に購入した詩集ですが、難しい言葉を使わず飾り気のない素直な言葉で綴られた詩に胸を打たれます。

キラキラひかるような繊細な日常の切り取り方をしている詩もあり、刑務所という場所でもこんな詩がかけるのかと驚きました。

その詩が生まれた背景なども書かれていて、彼らの生きてきた環境や罪、人となりといったことを考えずにはいられません。

家族、とりわけ、おかあさんのことが書かれているものも多く、子を持つ母としても、母が子に与える影響の大きさを考えさせられます。

ふと、立ち返って読みたくなるときがあるので、リビングの手にとりやすい場所に並べている一冊。

Posted by ブクログ

この、題になっているたった一行の詩。

読み取り方は人それぞれ。でも、これを書いた少年のこと(環境や現在置かれている立場、生い立ち)を知ったら。

この1行を書けるのは、この少年しかいない、と思う。

いったい、青い空に浮かぶ雲を見てどれだけの人がその色の意味を考えるだろう。

罪を犯してこんなところにいる少年たち。でも果たしてそれが罪であることを彼らは知らずに育ったんじゃないか。何が良くて何が悪いのか。

どうして、いつもおなかがすいているのか。おかあさん、って殴るひとじゃないのか。

決して彼らを弁護するためにこの詩集が出たわけではないし、被害者がこれを読んだらどう思うだろうか、と考えずにはいられない。

Posted by ブクログ

詩はあまり得意な方ではなかったです。

でもこの本に書いてある言葉には信じられないくらいのバックグラウンドがあると思うと、その余白にとてつもない重厚さを感じます。受刑者たちの気持ちにのまれ初めて本を読んでいて泣いてしまいました。

Posted by ブクログ

自分の将来の夢を明確にしてくれた本。

号泣。自分と重なる所もあって共感したり、自分でも気づいたなかった自分の気持ちが少しわかった気がする。

本来救われる立場の人間が犯罪者になるこの世の中に嫌悪感。誰もが幸せな世界になればいいのに

Posted by ブクログ

彼らがこの世に生を受けた瞬間は真っ白で真っ直ぐな赤子。真っ直ぐさを歪めてしまうのは社会や家庭だ。少年たちは少しの場づくりや、他人からの肯定によりその真っ直ぐさを取り戻していく。そして、これ以上の被害者を出さないために、少年自身のほかに彼らを取り巻く社会や家庭側も変わる必要がある。

涵養プログラムを通して、真っ直ぐさを取り戻し、幼児のような純粋な詩を書く少年たち。バックグラウンドを思うと、胸が苦しくもなり、可能性や伸びしろが眩しくもある。

Posted by ブクログ

奈良少年刑務所は、一度見に行ったことがある。

それはそれは素晴らしい門構えで、

刑務所と言われなければ歴史的建造物にしか

見えない美しさ。

その刑務所の中で過ごす700名あまりの

青少年たち。

罪を起こしたことは、被害者の方たちを思うと

決して許されることではない。

しかし、そんな加害者たちの育った家庭環境や社会は複雑で、

罪を犯した彼らだけのせいではないことを改めて

考えなければならない。

だって、やっていいことといけないことの分別は

分かるはずだから。

分からなかった理由は、必ずあるはずだ。

そこをちゃんと考えて大人や仲間が寄り添ってあげることが彼らには必要なんだ。

社会性涵養プログラムから生まれた彼らの詩は、

柔らかく、優しい。

寂しさも込められたものもある。

若い青年たちの言葉や行動で表現しきれなかった感情を、この本に載っている詩で少しでも感じ取ることができたような気がした。

Posted by ブクログ

同じテーマで違う切り口の本があるので、続けて読むと感動が薄れるところはあるものの、やはり心の深い所を揺さぶられる本だった。解説のない詩は背景を色々想像してしまう。

自分の気持ちを言葉に変えるという作業が、詩という媒体を使ってこんなにも効果があるというのに(効果を出すためにはここの教官のように背景を知り待つということが不可欠で、チームメイトの実直な感想も大きいとはいえ)、今の国語教育はあまり文を書かせない。小学生のころ灰谷健次郎を読んでいたから、もっと詩が心の更正に利用されているかと思ったけど、実際の教育現場ではそんなことなかったです。読書や作文は効果を計りにくいからかな~。

重大な犯罪者が収監されている刑務所なので、強盗、殺人、強姦、レイプなどの単語は頻出。気になるなら小学校NG。

Posted by ブクログ

☆くも 空が青いから白を選んだのです

☆言い訳にするな あの日 あの一歩を踏み出さなかったことを いまをがんばらない言い訳にするな オレ これからは いまを生きていく自分でありたい

☆言葉 言葉は 人と人をつなぐ ひと言だけで 明るくなり ひと言だけで 暗くなる 言葉は魔法 正しく使えば たがいに楽しいし 気持ちがいいけど 間違えば 自分も相手も傷ついて 悲しくなる 言葉はむずかしい けれど 毎日使うもの 大切に使って 言葉ともっと なかよくなりたい

☆サンタさん ぼくは 余った子どもなんだ どこかに さみしいママがいたら ぼくがプレゼントになるから 連れて行ってよ

Posted by ブクログ

奈良少年刑務所の受刑者が書いた詩集。どの詩を読んでも涙が出る。短い言葉の裏に読み取れる、その子の生い立ちや思い出。特に母への想い。

詩のすぐ後に著者の解説があり、それを読むと更に詩の深みが増して涙。

手元に置きたい一冊。

Posted by ブクログ

タイトルが秀逸 「空が青いから白を選んだのです」

「雲」という題名の詩だが、これを書いたのは奈良少年刑務所の受刑者の少年である。

様々な理由で少年刑務所に入った子たちだが、筆者が行った「社会性涵養プログラム」で出された詩の数々は少年らの素直な心の声を表現している。

Posted by ブクログ

たまたま受刑者の詩に触れた。荒削りな作品から考えさせられる作品もあり、詩が言葉の使い方、人間形成の一助になると感じた。国語の授業で作品を作る機会があったらよかったと今更思えた。

Posted by ブクログ

奈良少年刑務所での社会性涵養プログラムの中の童話と詩の授業で書かれたもの。

詩はよくわからないが、このプログラムの取り組みは素晴らしいと思った。

Posted by ブクログ

受刑者の詩というものに初めて触れた。飾られない言葉たちが整然と並んでいた。なかでも表題の詩は、たった一行に込められた想いも含めて響いた。性質の差こそあれど、根っからの悪人など居ない。

Posted by ブクログ

飾らない言葉がたくさんあった

後半はお母さんについて考える詩が集められていて、

母親との関係がその人をかたちづくるにあたって与える影響の大きさを改めて感じた

世の中にはどうしようもなく悪い人もいるのだろうけど、この本で言われているように周囲の環境から結果的に犯罪を犯してしまった人もいて、

刑務所にいる人、いた人ではなくその人自身と関わっていくことの大切さと難しさについて考えた

Posted by ブクログ

生まれ落ちた場所によって過酷な運命を背負う魂もある。

私は、この建物に恋をした。

どんなドラマがここで、展開されたのかは知らない。

ホテルとして改装されるけれど、少年達の想い、覚えておきたい。

「もりのあさがお」っていう刑務官を描いた漫画も良かったな。

Posted by ブクログ

とにかく考えさせられる本だった。

受刑者の少年たちが書いた詩ということだったが、他の方の評判にもあるように、とても犯罪を犯した人の書いた言葉とは思えない、なんとも素敵な言葉や感情が並んでいた。

特に「母」を想う詩は思わず涙しそうで、電車の中で読むのをやめてしまったほど。。

でも、

なんとなく、少年犯罪というのを美化しているように見えてしまう。。

複雑な家庭環境で育ったがゆえの犯罪、、というのも理解はできるものの、やはり犯罪には必ず被害者が存在して、その被害者のことを考えると、、どうなんだろう。。

加害者たちが公正していく姿を見るのは、関わっている人たちにとってはやりがいもありそうだし、

すごい社会貢献性の高いことだけども、一方、被害者視点で考えると傷ついた心や体を元通りにするってかなり大変なことなんじゃないかな。

この詩を読んで、見て、果たして被害者や被害者の家族たちは同じように心を打たれるのか。。

再犯させない社会を作ることも大事だけど、まずは何より子供たちが非行や犯罪に走らないような環境づくりや家庭のサポートをすることが何より大事だと思う。

個人としては心を動かされたし、とても考えさせられたけども、どうしても被害者のことを考えると☆5つはつけられなかった。

★なんとなく心に残ったメモ↓

どんなことでも「知ってるでしょ?」と問いかけてはいけない。「知ってるかな?」と問いかけるべき。

Posted by ブクログ

誰も耳を傾けないところに、感情の発露はない

これらの詩作品の作者はすべて、我々が絶対に関わり合いになりたくないと願うような少年たちである

だから、この情動涵養プログラムを引き受けた作者の勇気には脱帽した

また、強い熱意でこの情動教育を推し進めた職員の皆さんにも

犯罪者である少年たちにこんな美しい心があったなんて…などと軽々しく言うつもりはない

ただ一つ確かなことは

「誰も耳を傾けないところに、感情の発露はない」

彼らに感情が「無い」わけではない、彼らの生育歴において誰もそれを聞こうとしなかっただけだ

何度も繰り返されるこのメッセージと、私が逆立ちしても書けない素晴らしい作品の数々に

知らず涙していた

これがどこから来る感情なのかわからない

再度、おそらく何度でも裏切られ、失望し、時には危険を感じながら、人間の可能性を諦めず本プログラムを推進した方々に賛辞を送りたい

Posted by ブクログ

まず、純粋な「詩」として心を鷲掴みにされました。

こんな無防備な、純粋な、ストレートな言葉たち。

ほとんどの受刑者がかなり複雑で苦しく、厳しい背景を持つようですが、幼い子供が書いたようなものもあれば、中には文学や哲学に造詣が深いのでは、と思わせる詩もありました。

どのようなスタイルにしても作品として素晴らしいものばかりでした。

ほとんど初めから最後までボロボロと涙を流しながら読みました。

プログラムでは誰も仲間を否定せず、辛抱強く発表者の言葉が出るまで待ち、ひとつでも多くその子の、その作品の良いところをみつけようとし、褒めたたえ、励ましあい、認められることで自らも相手を見つめようとする素晴らしい循環。

また、子らの母への思いには、悲痛なものを感じました。

この「社会性涵養プログラム」に参加した受刑者たちは、薬物依存者や強盗、殺人、レイプなどの重罪で刑を受けている人もいるとのこと。

そこに被害者、被害者の家族が居ることを思えば安易な言葉を記せないけれど、刑務所で生まれて初めてこころの扉が開いた日から、ほんとうの意味での反省と償いの日々が始まること、生涯償うということ、刑務所の門を出た後に、生涯、薬物や悪い仲間の誘惑や孤独や世間の厳しさに耐え、ここでの仲間や先生との出会いを忘れず、しっかりと更生の道を歩んでくれたらと願わずにはいられません。

Posted by ブクログ

少年刑務所の受刑者が更生プログラムの中で書いた詩を集めた詩集。

少年刑務所に入るような子は育ってきた家庭環境だったり、学校、周りの大人の影響が深く関わっている。そこで心を閉ざした子が詩を自分で書く、書いた詩が他の人に受け入れられることで心を開いていく。

普通の人から見れば犯罪者としか見えないかもしれないが、この本を読むと、普通の子で、育ってきた環境が悪くてそんな形になってしまったんだと悲しみを感じ、

じぶんが育った環境に恵まれていたのだと感じた。

Posted by ブクログ

受刑者の心の一端が見える こういった活動があることを知らなかったけれど、受刑者の純粋な一面が見えて、ジーンとしてしまった。ただ、受刑者に限らず人間は暗い部分も抱えていることを考えると、良い面だけばかりだったことに逆に違和感も感じてしまった。

Posted by ブクログ

「ぞうさん」を歌うのを拒んだ子が「どうして?この歌、知ってるでしょ」と声をかけると「幼稚園も小学校も行ってない」という返事が返ってきたそうです。著者は言葉を失ったと書かれていましたが、小学校にも行けなかった子がいるのだと私も衝撃を受けました。

きっと劣悪な環境で育ってきたのだと思います。犯罪を犯したのは悪いことですが、産まれ育った環境がもっと良いものであったら、少年少女の犯罪は減るだろうと今更ながらに思いました。

Posted by ブクログ

もちろん法を破ったからこそ少年刑務所に身を置いているわけだけれど、ここには書かれていない事情や生育環境がそれぞれにあったのだろうと察せられて複雑な気持ちになる。詩というよりは思いの丈が拙くも書かれている。乾ききった心に本当に必要なものは丁寧に向き合い惜しみない愛情を注いでくれる誰かなんだと思う。