あらすじ

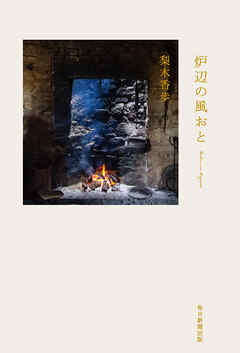

〈山の深みに届いた生活〉に憧れ始まった八ケ岳の山小屋暮らし。

石造りの暖炉に薪をくべ、揺らめく炎の語りに耳を傾ける。

山庭の細い涸沢には雪解け水が流れ、鳥や草木が刻々と季節のうつろいを告げる。

自然界とのいのちの交流を通し、私たちの〈新たな日常〉を探る、地球視線エッセイ。

毎日新聞「日曜くらぶ」連載2018年4月~2020年6月掲載分を収録。

※電子版オリジナル!新聞連載時の小沢さかえさんによる全挿絵をオールカラーで収録しています。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

梨木香歩さんのエッセイ

八ヶ岳での山小屋探しからはじまる。

贅沢は論外、本格ログハウスも身の丈に合わず、

新建材だらけもちょっと‥‥‥

とか、このエッセイ全体を通しての、価値観、本質に通じる部分かな。

冬の八ヶ岳おろしは凄まじく、

「あの突風具合ときたら。漫然とただ吹いていると言うのではなく、ときに屋根を剥いだりブロックまでもピンポイントで吹き飛ばしたりする」

山の中の植物、動物、特に小鳥たちとのやりとりが素敵に描かれている。

とても面白かったのが、かわいい小鳥たちに混じって、一際大きなカラスの「悪太郎」が飛来し、用意した餌の牛脂ボールを狙われる。

ベランダで強そうに腕を組んだりして見張って餌を守っていた。

たまたま、散歩に出て小川の水を飲んでいる悪太郎と目が合う。

大急ぎで帰ると、案の定、牛脂も、牛脂ボールも跡形もない。

何ともその様子が目に浮かびニヤけてしまう!

後半の一節に、日本の難民申請者に対する扱いの過酷さ。

中東出身二十歳Aさん。セクシャルマイノリティー

で、本国では命の保障もない毎日。

日本で難民申請して狭い相部屋暮らし。

ある時、高熱、喉の痛みに苦しみ友人等の助けで病院へ行くも適切な治療も薬も与えられず、挙句保険も効かないため200%の請求が。

公立以外の病院は自由診療のため、300%の請求もあるとか!

「お・も・て・な・し」は金持ちの外国人に対してだけで、金にならない相手にはガラリと態度を変えるとしたら、日本人の品性が問われる。

自然の中で出会った素敵だけど過酷な冬の山暮らしや日々の生活、ひいては生きると言う事、のエッセイ、かな。

ずっと手元に置いて、時々開いてみたくなる一冊。

Posted by ブクログ

八ヶ岳の裾野の山小屋で過ごす時間を軸に、動植物や自然と自分のくらし、父、人生の終わり、言葉と政治など、身の回りのことを語るエッセイ。

梨木さんはいつも、表層を一枚ずつ剥がしてその深層まで描きこむようなお話を書く人だと思っていて、エッセイは「渡りの足跡」以来であまり読んでいませんが、こちらは小説と同じでかなりディープな部分まで踏み込んで書かれたんだなあ、という印象(他のをあまり知らないのでここは何とも、なんですが)。

ちなみに「渡りの足跡」は鳥の渡りという事象からさまざまなことに思いを馳せるエッセイ集。これを読んで梨木さんがガチのナチュラリストだったんだ、と知りました。

このエッセイ集では八ヶ岳の裾野に山小屋を買ってそこでの暮らしや出会いを中心に、イギリス留学でのことや各地に滞在したときのエピソード、そして父の死などから、いずれもその思い出から顕れる深い思索を、ページをめくるように紐解いていきます。

今回は特に戦争や政治にも触れていて、そのあたりのイデオロギー的な部分についての考えを初めて知ったし、そういったことを書く人とも思っていなかったので驚きもありました。中でも沖縄を訪れたエピソードは、僕自身も数年前に沖縄に能天気な観光で訪れた時に不意打ちのように集団強制死で生き残った人に出会ってしまい、ここにはまだ生々しい傷跡がたくさん残っているのだということに気づいて感じたことと同じようなことを書いておられて胸が熱くなりました。

[引用本文]

あの日も、こんな気候だったに違いない。けれど、今はこんなに幸せだと、近くに眠る、誰にともなく語りかけるように、ことさら強く思った。強く思えば思うほど、この幸せを、ともに嚙みしめられるような気がして。それ以外に、どういう供養の方法があるのだろう。

(南の風 より)

あとは言霊を使えば使うほど人が薄っぺらになると政治家の言動を皮肉ったりとかコロナで混乱する政治をあてこすったりとか世間が民主主義を手放さぬように警鐘を鳴らしたりとか、ちょっと突っ込んだ人柄が見えて面白かったです。

このエッセイでは自然の営みの上にそれぞれの人の暮らしがあって、他の命の流れと自分たちは切り離せないのだという深いテーマがあちこちに顔を出していて、そこはやっぱり梨木さんなんだな、と思ってとても共感できた、よいエッセイ集だと思いました。近年はエッセイなど、小説以外のお仕事が多いみたいなのでそちらもどんどん読んでいこう。

Posted by ブクログ

自然を題材にした小説やエッセイを多く書いている梨木香歩さんのエッセイ集。最近新聞に連載したものを刊行したもの。西欧の紀行文や様々な場面での動植物の細やかな観察眼は、自然に対する造詣が深く尊敬の念を覚えています。

今回のエッセイの内容は、梨木さんの普段の生活に根ざしたものや家族に関することも含まれていて、興味深くもありながら心に沁み入りました。表題にある「炉辺」の暮らし先を探し出す経緯やその八ヶ岳の山小屋での暮らしの場面の数々、そして彼女のお父様の看取りの経緯など、共感を伴う貴重な内容でずっしりときました。

Posted by ブクログ

とても静かで心に静寂がおとずれる本。

言葉遣いが独特で、まさに丁寧に紡いでおられる。

著者の自然への愛と敬意がひしひしと伝わる。

文章からだけで、火の暖かさ、厳しい寒さ、自然の驚異と凄みが全て伝わってくる。

冬の夜にすごくおすすめです。

Posted by ブクログ

読み始めてすぐ、思わず自分の通えそうな地域の別荘を探してしまうぐらい魅力的な炉辺のお話で、「これは何回も読み返すことになる」と確信しながら読んでいた。

勿体なくてちびちび読んでは置き、読んでは置きしてたが、久々に開いて読んだのが「秘そやかに進んでいくこと」

お父様の介護の話かな…と読んでいたら違った。

飲み込むには大きい話なので、続きを読めずそこで閉じて、しばらく自分の中で考える時間が必要になった。

こういうことがあるので、梨木さんのエッセイは、一般的なエッセイのように「小説と比べて気軽に読めるもの」ではない。

そして、つい先日亡くなった、遠くに住む祖父のことを思った。4月に急な病気で入院して以来、コロナ下で見舞いもままならず、入院まで同居してた叔父夫婦も、「意識のあるうちに会うことは叶いませんでした」と言っていた。

コロナが少し落ち着いて(ひと月早ければ誰も来れなかっただろう)、お葬式はたまたま祝日、皆に会いたかったんだな。本当は亡くなる前に会いたかったけど、ずっと念じてたことがこんな風に結果した、と思えた。

西の魔女の去り際の見事さ…「秘そやかに進んでいくこと」は人があちらへ行く時、最後に残していく魔法の話として読んだ。

Posted by ブクログ

暖炉の薪に火を入れるような

真剣さと、暖められる緩やかさを持って読み進めた。

片手間には読めない、一つ、一つ

心に響く。

自然との向き合い方、

動物たちとの関わり方、

ものとの付き合い方、

生と死の見つめ方、

そして、今、コロナ禍に

どう考えて、時を過ごすのか。

たくさんの気づきがあった。

少し荒むようなひっかかりのある日々の中、

それをゆっくりと温めて、解いてくれるような。

時に、最後の一行に深い深い余韻が

あって、さぁ、あなたはどう思う?

と、優しい宿題を与えられたような

読後感もあった。

何度も読み返したい、素晴らしい一冊。

Posted by ブクログ

読んでいて、体の奥底からふつふつと温められているような気がした。

激しい言葉や暴力に訴えなくても、人は人を「焚きつける」ことができるのだなあと実感。

Posted by ブクログ

梨木香歩さんのエッセイを読むと、どの文章も、厳しく鋭く突き刺さってくるようだ。辛くなることもある。

なにかを感じずにはいられない。感じなくてはならない、このまま読み飛ばしてはならない。非常に覚悟を問われるのだ。

———

自分が死んだ後も世界はなくならない、自分だけが消えるのが怖い、といった感情は、確かに(精神が)幼いころにあった。

そして今は、自分が死んだ後も鳥は樹々は海は空はずっとある、と思う。そうあって欲しい。

『炉辺の風おと』p.115を読んでの感想。

Posted by ブクログ

ゆっくり、ひとつひとつの文章を、言葉を、味わいながら読んだ。

梨木さんの野鳥や植物を観察する力、気にかける眼差しがとても素敵だなと憧れるも、私には何かが欠けている。いつか同じ景色を見ることができるのだろうか。

言葉にできないけれど、こんな今だからこそ、大事に何度も何度も読み返したい。

静けさが愛しい

小沢さかえさんの挿絵と梨木香歩さんの文章の静けさが調和して、なんだか自分も山奥にいるように錯覚する不思議なエッセイ。

Posted by ブクログ

寝る前に少しずつ、だいぶ長い時間をかけて読んだ。最初に読んだものは忘れてしまった、でも、八ヶ岳の山の中、感じた空気や自然、見た景色が文字に溶け込んだような、綺麗で繊細な言葉の数々があったことは覚えている。

忙しい毎日の中で、ときどき開いて別の場所に連れてってくれるような本。

Posted by ブクログ

偶然このタイミングで読み終えましたが、ちょうど冬にぴったりな内容でした。

私は梨木さんの物語はもちろん、エッセイがとても好きです。

勝手に好きな物などに共通点を感じています。

梨木さんのエッセイに登場する植物や鳥たちの名前を見ただけで、調べなくてもパッと頭に浮かぶのが嬉しかったりします。

一番心に残ったのは「徒然と」という言葉。

私自身は使わないけれど、母や今は亡き祖母がよく使っていました。

東北だからか「とじぇん」と訛っていましたが、本当によく聞く言葉でした。

Posted by ブクログ

いろいろな場所へ旅をし、想いを綴ってきた梨木さんだが、コロナ禍でおもむきか変わった。旅ができなくなったこともあるが、コロナをきっかけに起きた、政府の方針や、外出制限で、引きこもることが当たり前になったことで起きた社会の変化だ。

梨木さんも引きこもりを余儀なくされ、思いはより個人の内側へと向かうかと思ったが、むしろ社会へ、政治へと向かっていた。コロナ禍の今を、誰もが危惧する戦争への足音を、梨木さんは書かずにはいられなかったのだろう。(これがのちに『ほんとうのリーダーのみつけかた』へ繋がっていく)戦前のジャーナリスト桐生悠々の『他山の石』を取り上げたり、ベラルーシでデモを行った若い人たちの声に耳を傾けたりする梨木さんの文章は、穏やかな言葉だが決意に満ちている。

この文章は2018年4月から2020年5月のあいだ、毎日新聞で日曜ごとに掲載されていたが、2023年になった現在、より現実味を持ってきている。

これまでご家族のことは書いてこなかったが、「神話の時間」であったという、父との最後を迎えるにあたり、連載を抱えているその時、自分の中を占めるものがそのことしかなかったため、文章にしたという。このことが新たなテーマとなっていくとも。

しかし、八ヶ岳に購った山荘で火を熾したり、野鳥やリス、時にはテンやシカの訪問を受けて暮らすひとときは、変わらない日常として訪れる。そこで思い出に語られる旅や、生活の描写は、炉辺の温度のように穏やかだ。

Posted by ブクログ

梨木香歩さんの自然特に植物や鳥によせる気持ちが伝わって来る。その他日常の細々した出来事への気づきや、特に父上の看取りへのあれこれにはしみじみ考えさせられた。

自分に対峙するものへの曇りなき眼差しということを強く感じる文章だった。

Posted by ブクログ

旭川で買った『炉辺の風おと』(梨木香歩著:毎日新聞出版)をじっくり読む。読む量が一日10頁に満たなかったのは家事の隙間で開くからだが、「器用でもなく、意識をある深さに集中させる職人的な姿勢」(本書あとがき)で作られた文書を味わいたいからだ。『西の魔女が死んだ』の作者が、「人生の終焉近くなって、結局何がしたかったのかと問われれば『山の深みに届いた生活』と、心の中であこがれを込め、呟くだろう」と、八ヶ岳で山小屋暮らしを始めたことを「そうなんだ」と思って読んだ。

立ち止まるのは『言葉』について言及しているところだ。言葉への強い信頼と軽んじる者への痛烈な批判は、根本的な人間らしさを吟味する切れ味がある。山小屋暮らしの「もの」や「自然」にしても情緒的感傷から遠く、「他の誰でも無い、自分の生を生きていく」という姿勢で引き受けている。『家守奇譚』が良かったから続編の『冬虫夏草』も読み始めた。『僕は、そして僕たちはどう生きるか』も読んだらいいですよとママヨさんが言っていた。言葉は世界を分かりやすく楽しくしてくれると思って読んだ。

著者は必要最小限しか家族を語らない。どういう人生を歩まれたのかわからない。還暦直後の一人住まいの山小屋暮らしは想像するだけで孤独に思うが、それを人生でやっと獲得した豊かさと考える著者。こうした暮らしから発せられる言葉は聴くに値すると波風氏は思う。読み終えてから、また暮らしを大事にしている女性の発言者の随筆を手に取った。(続く)

Posted by ブクログ

梨木香歩の著書は片っ端から読んできたけど、こんなに同じ時間軸で書かれた本は初めてだった。

変な話だけど、あぁ同じ時代に生きている作家さんなのかと実感。

父親の件で、涙が滲んだ。大人ということ、娘ということ、あらゆる目線から湧き上がる感情を俯瞰的に眺め、今あることに集中する、その姿勢に感服した。

私には出来ない。たとえ同じ歳になっても。このとき著者は、この文間に沈んだ時間の中で、どれほどの暗い感情を押し殺したのか。

この著者の本をたくさん読み続けてきたから感じる、滲み出た哀しみ。怒り、そして怒りをを超えた悲しみ。何故かわからないけど、それでも柔らかさと美しさを失わない文章に、こちらが涙ぐんだ。この人の姿勢は、少なくとも文字列の中では、決して揺るがない。

著者の本で初めてハッキリと違和感というか違いを覚える部分があったのも面白かった。私は非効率は目指せない。我々は違う時代を生きる別世代だということを痛感した。

基本的にはいつもの豊富な知識量を誇る植物たちとのお話や、山小屋で出会う小動物たちとのお話。こんな暮らししてみたいなぁと思うが、狭い部屋だけでも管理が手一杯な私には憧れのまま終わる生活だな。

Posted by ブクログ

八ヶ岳の自然の中の暮らしも楽しそう。ずっと八ヶ岳で暮らしているのではなかったのでちょっと想像していた内容とは違ったけどエッセイとして面白かった。

Posted by ブクログ

八ケ岳の山小屋に籠もり小屋周りの鳥や植物、小動物、自然界のことを話りながら、話は人間社会に繋がり思索を深めていく梨木さんの語りが好きだ。

炉辺の話に惹かれた。薪の魅力が存分に語られている。

変わらず愛情深く鳥や植物、自然に目を向けているが、(野鳥の餌箱設置など)その距離感が以前とは変わってきた印象を受けた。

ご自身のご病気、お怪我、身内のご不幸など辛いこともあり、より身近な自然へ眼差しを向けることが多かったのだろうか。

どこに目を向けていようと、梨木さんの眼差しは常に優しく深い。じんわり心に染みてくる。

Posted by ブクログ

八ケ岳山麓の小屋に設えた暖炉の炉辺にたたずむ、憧れの姿勢だ。

毎日新聞「日曜くらぶ」に連載されていたエッセイなので、テーマはいろいろだけれど、落ち着きのある文章に共感する。他人が書いた文章を読むことで、自分自身をつかんでいくような不思議な感覚だ。

毎日新聞「日曜くらぶ」は僕が高校生のころから続いている日曜版だ。当時は文庫本のプレゼントコーナーや読者投稿のスペースがあり、高校生の僕の投稿も1度載せてもらったことがある。本書の書評で、「日曜くらぶ」掲載の・・・というところで一気に40年前のことが思い出された。遠くに来てしまったな・・・。

Posted by ブクログ

梨木さんの最新エッセイ。

八ヶ岳に山小屋を得て、そこでの様子など徒然と。

毎週の連載だったもよう。そちらでは挿絵の油絵があったようで梨木さんも好きだったようなのでできれば収録してほしかったな。

相変わらず植物、鳥の名前が個別名がしっかり特定されてでてきて、本当に好きなひとは図鑑を引きつつ読むんだろうなあっと思う。

残念ながらそれほどの熱意は私にはない。

家に暖炉があるというのはいいものだろうなあ。

それなりの手間がかかるのだろうが、チラチラとゆれる炎をずっと眺めているのは気持ちが良さそうだ。

梨木さんは自分の手で実感することを大切にされてる感じがする。そーゆー意味で自分で自分の火をつける、という行為がなんとゆーか好きなのかなあっと。

面識はないもののその住んだ家の気配に魅せられるお話が好きだった。

残念ながらその家はもうないのだが。

お父様の話は心痛めた。

それがただの仕事、いや作業となってしまった時に起こる悲劇を思う。

全くレベルは違うものの自分が働く姿勢のなかに、彼らのような部分があってしまっていることに反省。

つくづく人の生き死にに関係ある仕事についてなくてよかったと思う。私は私が一番信用ならんから。

ネジバナは私も大好きなのでその出会いを喜んでおられる一文に、私も好きなんです!っと心の中で叫んでしまった。

好きな人が同じものを好きと言ってくれるとなんか嬉しい。

あまりご自身のことをだされない感じの方なので、

今回、背骨骨折やら、耳が聞こえないやら、お体があまりよくないこともあったことを書かれてて、

どうぞご自愛ください!っとめっちゃ伝えたい。

Posted by ブクログ

梨木さんのエッセイはある時から、見つけると必ず手に取っている。

日常に繋がるエピソードでありながら、彼女の視点が、ことばが、非日常に導いてくれる、あるいは別の価値観、選択肢を見せてくれて、日常の行き詰まりを緩和してくれるので、だいたいいつもすがるように読んでいる(笑)

しかし、今回は書かれた時期や媒体のためか、全体に「焦燥感」のようなものを感じた。

それでも、いくつかのことばに、胸がすっとしたり、「これでよいのだ」と救われた。

また、引用された本のほとんどが私の「読みたい本リスト」に追加された。

自分のペースでやりたいことをやりたいときにやりたいだけやって、なんとか死ぬまで生き延びよう!との決意新たに。

Posted by ブクログ

山の別荘で自然に囲まれた憧れの暮らし。

著者の鳥たちや植物の知識に圧倒される。

でも、人間というのは、生物というのは、利己的で矛盾に満ちているんだなぁと思う。

薪ストーブの大気汚染ってどれくらいなんだろうとか、車で往復するセカンドハウスとの二重生活ってエコなのかなとか…。

Posted by ブクログ

八ヶ岳の山小屋で過ごす日々を書いたエッセイとして読み始めたけれど、後半はお父さんの最期の日々に寄り添って考えたり感じたことや、コロナ禍で考えたり感じたことが主になっていた。もちろん、それはそれでとても興味深かった。

鳥や植物など名前を聞いてもわからないのがほとんどではあったけれど、読んでいると自分もひんやりとした木の匂いのする森の中にいるような清々しい気持ちになれて、夏の暑さも少し忘れられた。

私にとって人生の一冊ともいえるのが「赤毛のアン」なのだけれど、首都圏で生まれ育った私はやっぱり都会が好きで、都会以外では暮らせないと思っていた。でも数年前に「赤毛のアン」の舞台となったプリンス・エドワード島に行って、思っていた以上に自然に囲まれた環境が気分良くて、とても好きなのだということに気づいた。そういう環境で生活をしたことはないので(もちろん旅行で数日滞在するのとは違うだろうから)、実際移住したりする自信はないのだけれど、憧れる。

Posted by ブクログ

本当に大好きな梨木香歩さんなんだけど、最近の作品は政治的思想をまったくオブラートに包まずに書くようになってきて、しかも自分には理解できない価値観なので読んでいてぐったり疲れる。これは新聞の連載だからしょうがないんだろうか。「非暴力民衆一揆」という謎の言葉で原発をなくそうとか、ちょっとびっくりする。原発は電力確保のいち手段なのだから、本当になくしたいなら現実的に利用可能な代替手段の開発を援助するとか、そういう方向性で実現に向けた努力を確実に踏み出してほしい。

戦争だって政治だってつまるところただの手段だし、そう扱うことで御すべきではないかと思うのだが、コロナ対策についてでさえ、政府に従うことは民主主義を自ら手放すことだ、一億火の玉まですぐだ、などとまで書かれるので、もはや目的を見失っておられるとしか思えない。梨木さんの言うように民主主義が破壊されたのだとすれば、それは政権によってではなくて、こうやってますます政治を目的化しようとする風潮によってではないのかと思う。

今回好きなのは立ち枯れるウバユリの話、漆喰の養生の祈りの時間の話。あらがうことのできない生命の流れの中で、思う、祈るという行為の意味。いのちの中でそれらがフックとなって点々と残り、最後の瞬間に本質に導かれる「過程」になるように思う、というか、そうであってほしいと祈る。

ご家族のことやご自身の病気のことなど、プライベートな状況についてはいままで全くと言っていいほど書かれていなかったが、今回そういったことに踏み込んで書かれている。お父様の話はあまりに痛ましく読んでいてつらかったが、相手の医療従事者の方々の気持ちも何となくわかる気がして、単純に一刀両断できる話ではないなと思った(そして、梨木さんもそうはしていない)。たぶん、その人たちの態度が悪く見えたのは、相手が女だとか、仕事が作業になっているとかいう次元の話ではなく、どうしようもなく日々忙殺される中でそんな取り返しのつかない事象が今まで何度も起こって、その度当然になじられ続けるループの中で、もうその人たち自身の体や心も壊れているんじゃないかと思うのだ。微笑むっていうのは、もう心のやり取りのレベルに降りてこられない防御的反応に思えてならない。やるせない。誰かがどこかで気がつけばよかったのだろうけど…と思いきや、気が付いても隠蔽されたというのは、もはや倫理で正される段階を超えて追い詰められ、疲れ切った環境を思わせる。

その犠牲になった梨木さんとお父様はもはや相手を糾弾しない。その重さ。

命が命と深く通じ合う、つながっていく、続いていくということの尊さを梨木さんはずっと書いておられて、私もそれが大大大好きだ。けど、分かって欲しい、は分かるでしょう、分かれ、という風にあっという間に翻り、鋭い暴力性を獲得する。それがどんなに正しい感情でも、強い圧に晒され続けた相手も関係も歪んでおかしくなっていってしまうように思う。それは家庭のレベルでも、社会のレベルでも、国家のレベルでもありふれたことではないか。

分かって欲しいという時に、相手を変えようと思わず自分を変えるべきというのは有用な処世術ではある。梨木さんはそういった処世術に落ち着くのではなくて、本質的に伝え伝わること、どうにか相手に打撃を与えずに、関係と尊厳を保って互いに浸透するようなやり方を常に模索していたように思う。「春になったら苺を摘みに」はそんなイメージだった。本当に好きだった。

近年の政権の一言一言をあげつらう、尖った攻撃性を帯びたエッセイを読むにつけ、そういったことはやはり無理だったのだろうかと感じてしまう。どうにも心の整理がつかない。

Posted by ブクログ

楽しめる内容もあったが、今の私にこの本を読むタイミングではなかったのか?と思わせられるところもあった。

もう5年、10年…と時を過ごし読んだときには、沢山の新しい発見や日々の奥深さなど色々感じさせてくれる可能性をとても秘めている気がする。

しばらく寝かせてから再度手に取りたい本。