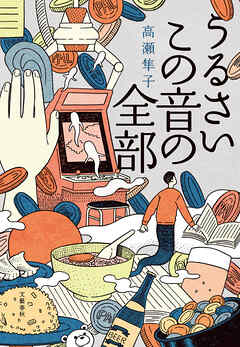

あらすじ

小説と現実の境目が溶けはじめる、サスペンスフルな傑作

嘘だけど嘘じゃない、作家デビューの舞台裏!

「おいしいごはんが食べられますように」で芥川賞を受賞した高瀬隼子さんが挑む新たなテーマはなんと「作家デビュー」。

ゲームセンターで働く長井朝陽の日常は、「早見有日」のペンネームで書いた小説が文学賞を受賞し出版されてから軋みはじめる。兼業作家であることが職場にバレて周囲の朝陽への接し方が微妙に変化し、それとともに執筆中の小説と現実の境界があいまいになっていき……職場や友人関係における繊細な心の動きを描く筆致がさえわたるサスペンスフルな表題作に、早見有日が芥川賞を受賞してからの顛末を描く「明日、ここは静か」を併録。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

私小説のように思えてくるけど、だとしたら高瀬さんもそうやって詮索されることにうんざりしているから私小説だと思ってはいけないような気がしてきて、絶妙。

高瀬さんの実際のサインが楷書ということがアツい。

"言いかけて止めるためだけに、言いかけたのだと思った"というところ、どうやったらこんな文が思いつくのか、、

Posted by ブクログ

要約

主人公・長井朝陽は、ゲームセンターで働きながら執筆活動をしている若い女性。ペンネーム「早見有日」として応募した小説が文学賞を受賞し、出版されることとなる。これにより、彼女の兼業作家としての生活が職場や周囲に知られることとなり、日常が少しずつ変化していく。

職場での人間関係や友人との関わりが微妙に変わり、朝陽自身も自分のアイデンティティや創作活動に対する葛藤を抱えるようになる。さらに、執筆中の小説と現実の境界が曖昧になり、彼女の心の中でさまざまな感情が交錯する。

感想:

フィクションの小説を書いた時、そこに出てくる意見が著者の意見であるとは言えない。ただその考えが浮かばなければ書くことができない、それなら書かれた意見は本当に自分の意見ではないと言えるのか??

もし知っている人に自分が書いた作品を読んでもらって、自分の体験をもとに書いていると思われてしまったらどうしよう。と考える登場人物の心情が面白い。

確かに、今まで小説を読む時に作家さんの作風から

こういう家庭環境の人だったのかな、とか考えてしまうことはあるな〜と思いながら読んでいた

あと主人公が雑誌の取材を受ける時、ただ普通に話をしても面白くなく、雑誌にしてもらうには申し訳ないからと言って初めは話を盛るつもりで大袈裟に言ったことを、徐々に嘘も交えて話してしまう場面も人としてよくわかるかも。嘘とまでいうとそこまで罪悪感があってやっているわけではないけど、友達と話している時にちょっと話を盛りすぎたかなと後から思うことってある。自分自身のことをつまらない人間だなって思ってるから、自分に自信がないからこそ、自分のことを聞かれた時にちょっとオーバーに話してしまうのってよくわかる。でも主人公の場合はその場限りではなく、ちゃんと文章にして雑誌として残ってしまう。だからどんどん辻褄が合わなくなって嘘がバレてしまうのではないかと冷や冷やする。それなのにその嘘を見た周りの人も、勝手に勘違いしてその嘘を間に受けて反省したりしている。笑