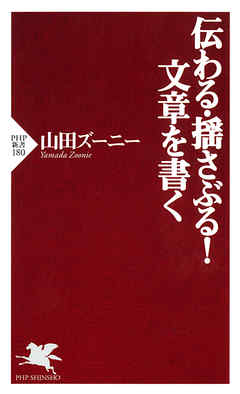

あらすじ

お願い、お詫び、議事録など、私たちは日々、文章を書いている。どんな小さなメモにも、そこには読み手がいて、目指す結果がある。ではそのような場面で、どうしたら誤解されずに自分の思いを伝え、読み手の気持ちを動かすことができるのだろう?著者は長年、高校生の小論文指導に携わり、現在は糸井重里氏のサイト『ほぼ日刊イトイ新聞』で「大人のための小論文教室」を連載し人気を博している。本書では「意見」「望む結果」「論点」「読み手」「自分の立場」「論拠」「根本思想」の七つの視点から、よい文章を書くための戦略をアドバイス。「自分の意見が見つからないときは、小さな問いを立ててみる」「テーマと論点の違いを意識する」などのユニークなノウハウを、具体的な文例を紹介しながら、解説していく。単なる文章のテクニックをこえ、自分の頭で考え他者と関わることの痛みと歓びを問いかける、コミュニケーションの本質に迫る一冊である。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

コミュニケーションにより望む結果を踏まえ、伝えたい相手の状況、考えと、自分の考えと立場(相手との関係性)を、押さえたうえで、意見、論点、論拠を示す。

文書づくりだけでなく、あらゆるコミュニケーションに応用できる。例も一般的で分かりやすく、論理的な思考、コミュニケーションを学ぶ入門書として、非常に有用。

Posted by ブクログ

2001年の文章だが、AIの時代に対するかなりの示唆を含んでおり非常に勉強になった。

文章生成に限らず、日々の生活で自問自答を続けることは大切だと思う。

Posted by ブクログ

中学や高校時代に、

授業中に思わず前のめりになるような、

おもしろい話しをする先生に出会った経験は、

誰にでもあると思う。

ズーニーさんの本を読んでると、

その感覚に近いものを呼び覚まされる。

久しぶりの感覚。

なんかの「心の奥のボタン」が押され、

新しい感覚が芽生えるというか…。

「なぜ」が小論文の核心。

小論文とか何か?の問いの答えの最大公約数。

「なぜ」は小論文のはじまり。

「なぜ」を考え、「なぜ」を書く。

小論文と書くから固く聞こえるが、

結局は、

文章を書くことは、発信すること。

意見を。考えを。

自分の根本思想。

「根本思想」を深く掘り下げ、

分け入って分け入って「自分の核」を見いだす。

これだ。

104ページの根本思想の章は、心に響く。

引用

想いに忠実であること

文章で大切なのは、自分の根っこにある気持ちや生き方にうそをつかないことだ。

嘘をつけばバレる。言い切れないから。

文章は、この点で甘くない。自分の生き方にうそのない文章を書くことは、実は最も有利な戦略なのだ。

*

「考える」

自分の頭で、本気で「考える」

これをやっていない人が多く、そう言う人の文章は、何も伝わって来ない。との事。

確かに。

この「考える」を、本気でやり切っているか?

出し切っているか?

迫ってくる。

多角的に考える、問題を多角的に見る方法

これも参考になったので、ここに書き留める。

1.自分の体験、見聞を洗い出す

2.必要な基礎知識を調べる

3.具体的事例を見る

4.別の立場から見る

5.海外と比較して見る

6.歴史を押さえる(背景)

7.スペシャリストの視点を知る

本書は、

生きる戦略の本でもある。ビジネス社会で、上司を説得するとか。部下を導くとか。

にしても、

ズーニーさんにすっかり魅了されてしまった。

小説も書いてみて欲しいなぁ。とも思った。

ちょっと探してみても見当たらない…。

あるのかなぁ?

僕らの人生は、常にリハーサルであり、本番だ。

本番ばかりを意識すると緊張したり、臆したりで前に進めない。

逆にリハーサル気分で、本気にならないと勝負にならない。

リハーサルの気持ちで、

バンバン練習のような挑戦をし、本番の生きる。

僕らは、どこまで行っても途中。

一瞬、「できた」完成、達成感を味わうこともある。でも、ほんの束の間。

やっぱり、基本、途中を生きている。

読んでいて、

そんなことを感じさせてもらいました。

その他、上司への説得文、お願い文、議事録、ビジネスメール、お詫びのメールの書き方など、

実践的な内容もわかりやすく書いてある。

とてもわかりやすい。さすが小論文のプロ。

生きる上で、

文章を書く場面は、誰にでもある。

SNSもそう、ビジネスもそう。

だから、誰もが、読んだ方が良い。

伝えることを学べるから、

上手に話すことにも繋がると思う。

Posted by ブクログ

人に考えを伝えるとはどのようなことなのか、長い間丁寧に考え続けている人が書いた本。

この本を読んで、文章という「自分」と「相手」を繋ぐ道具の使い方が少しだけクリアに理解できたように思う。

Posted by ブクログ

言葉、文字で自分の考えを伝える難しさを日常的に感じていた。

その中で、「人に伝える文章とは?」を考えさせてくれる、この本は、人に薦められる本となった。

相手のことをどれだけ考え、自分よがりでなく、本当に伝えたい時にどうすればいいのか。

この感覚に少しでも近づくものだった。

Posted by ブクログ

自分の言いたいことをきちんと伝えるにはどうすればよいのか?

ブログ等のSNSで物事を伝える、海外で日本語以外の言語を使う、あるいは物分かりの良くない上司や社内関係者を説得したい等々、思いを理解してもらえないフラストレーションは、日本語でも外国語で多く存在すると思います。

ましてやこのコロナ禍の下、対面的な接触が減り、メッセンジャーやメールなど、文字での伝達が非常に増えたと感じています。

メール返信に費やす時間の膨大な増加、終わらないチェーンメールを見るにつけ、文章力を鍛えるべきだとの判断から手にしたのが本作です。

さて、本作ですが、めちゃくちゃ為になりました。非常に参考になったし面白かった。

文章を上手に書くというと、表面づらをととのえるテクニック的なものを想定していました。しかし、本作はそこにとどまらず、書く人の胸にズーンと突き刺さるものを持っていたと思います。筆者は「あなたはどうなのか」というあなたの意見を徹底的に問いただす方向へと論を持っていくのです。

さらにこの自分の意見だが、実はこの意見は何らかの問いに対する答えであるという。この示唆は目からうろこが落ちかの気分でした。我々が常に感じそして表現している言明は大概はQ&Aの体をなしており、そのQが何かを自覚することで自分の言明について構造的にとらえることができる。この問いは自分が常日頃から抱いている問題意識と言い換えることも出来ると思います。その問いを自覚的に理解することは、恥ずかしながら私にはこれまであまりありませんでした。

更にはこうしたQ&Aの言明構造に対し、「他人ならどう思うか」「他人にとって意味はあるのか」という視点は、文章を洗練させ人に伝わるためには非常に役に立つと思います。

上記以外にも多くのノウハウが語られます。例えば、最後に実践編として、上司の説得、依頼文、議事録、志望理由、お詫び文、メールについて例と解説を自身の経験をふんだんに取り入れて説明しています。どの修正ポイントも指摘点もなるほどと思わせるものばかりでした。

私が感じたところだと、筆者が書き手に要求したいのは、自分の立ち位置の明確化、相手の立ち位置の想定、そしてお互いが見ている方向の想定、だと考えています。これらのことを線でつないだものこそが伝わる文章なのだと感じました。

(これだけ素晴らしい教えを授かったのに、その書籍を紹介する文章が全く上手でなくて申し訳ないです笑)

・・・

実は本作を知ったのは、東大の先生の哲学関連の一般本の中ででした(梶谷真司『考えるということはどういうことか』)。<リンク>

その繋がりからも思いましたが、書くこととは畢竟、自分を見つめることであると思いました。良く書けている文は、そこに必ず良く省察的な筆者がいるのだと思います。さもなくば、よく伝わる文章は生まれえない、そう感じました。

良い文章を書きたいと願い方は、是非一度読んでみて頂きたいと思います。私も時間をおいて再読したいと思います。

Posted by ブクログ

至極当然なことが書かれているのだが、意外と意識できていなかったことに気付かされた。

メールでも議事録でも志望動機書でも、

・伝えたいことは何か?

・メッセージを書く目的は何か?

(誰に、何を伝え、どのような結果を生むことが目的なのか?)

・読み手はどのような人なのか?

・自分が書いた文章で相手は納得してくれるか?

を意識して文章構成を構築した後に表現を整えれば良いことがわかった。

要は、「論点」の大切さを何度も繰り返し丁寧に説明してくれている。

一度読んで、終わりではなく、文章を書く際には慣れるまで常に横に置いておきたい本だと思う。

Posted by ブクログ

この本で著者は、読み手を動かすことが小論文の目的であり、そのためにより多く、多角的な問いを立てることが重要だと伝えています。

そしてケース別に問いの立て方を説明することで、自分の意見をつくるための方法を教えてくれます。

与えられた課題を解決することから、課題そのものを見つけることに需要が変化している現在、そうしたことに悩む人にとって、とても役に立つ指南書だと思います。

Posted by ブクログ

ー 常に読み手にとって心地よいことを書いていけば、相手に嫌われないが、それでは書く意味を見失い、読む側の興味も失せてしまう。相手という個性に、自分として向き合ったとき、自分の中に湧き起こってくるものがある。その相手だからこそ言いたいこと。自分にしか言えないこと。そういうものに、私たちはもっと忠実になっていいと思う。

多くの場合、それは自分と相手のギャップによって

生じるメッセージだから、ときに相手に歓迎されず違和感やざらつきを与えるかもしれない。それでも違和感という形で、ときに反発という形で相手の潜在力を揺り動かすことができれば、相手を生かし、自分を相手の中に生かしたことに他ならない。

自分にしか書けないもので、互いの潜在力が生かされるとき、相手とあなたが出会ったことは意味を持つ。あなたが書くものは、相手にとってかけがえのない意味を持つのである。

あなたには書く力がある。

本気でそれを伝えるために私はこの1冊を書いた。読んでくれてありがとう。 ー

「正直という戦略をとる。つまり、自分に忠実でありつつ、かつ人と関わることを目指すそのためには、厳しい文章術の鍛錬が必要だ。なぜなら、自分の正直な姿を表すところは、自分の中ではないからだ。自分の中ではない。紙の上でも、パソコン上でもない。「相手の中」だ。

ここに大きな壁が立ちはだかってくる。」

という文章にもぐっと来る。

実用的で、非常に面白い内容だった。

自分の頭で考えること、相手にも考えてもらうこと、こんな一番大事なことが一番難しいから、人間力を身に付けると同時にテクニカルな鍛錬も必要なんだな。

喧嘩腰のメールを、もう少し大人な文章にしようと思った。

Posted by ブクログ

文章を書くのは難しいと思っていたけど、日常生活、仕事の中で以外と沢山書いており、それぞれに読む人がいて、目指す結果がある。この本が目指す文章力のゴールは、読み手の心を動かし、状況を切り開き、望む結果を出す事。

この本を読んで、自分がいかに普段からものを考えていないかに気づき、反省した。

何度も読み直したくなりそうなので、メルカリには出さずに手元においておきます。

Posted by ブクログ

文章作成のノウハウ本。文章は種類によって、ゴール(誰に読まれ、どうなることを目指すか)、良し悪しの基準、トレーニング方法が違う。本書で扱うのは、共感・納得・発見など読み手の心を動かし、結果を出せる文章。文章作成に加えて、コミュニケーションのあり方についても論じられている。

ついつい文章を書いているうちに自分本位になってしまうので、とことん読み手の立場に立って書かないといけないなと改めて感じた。最後に振り返りのプロセスを入れる癖をつけることが大事かなと。

以下、備忘録。

■はじめに

・読み手が、なぜ、どんな内容を求めているか押さえる。結果が出せた文章を分析し、水準や要件を割り出す

・限りある時間で対応するため、ゴールからの逆算で必要なことを必要なレベルまでやる

■文章の7つの要件

【①意見】

・自分が一番言いたい自身の見解・意思を入れる

・「意見と論拠」が機能文の最もシンプルな構成。最小単位(文章の核)は「意見」

【②望む結果】

・文章が機能して期待する状況を具体的に描く

・読み手にどんな意味があるか、どうなってもらいたいかを考える

【③論点】

・自身と読み手の関心が一致する問いを設定する

・文章を貫く問い(問題意識)論点が問い、意見が答えの関係

・自分の関心事を相手の興味のある切り口で書く。相手の関心事を自分の興味ある問いに発展させる

・論点は問いの形にすると、文章の繋がりを検証しやすい

・論点を集める→絞る→決める。論点を集めるには、相手を洗う→テーマを洗う→自分を洗う

【関係性(④読み手、⑤自分の立場)】

・読み手にフィットした内容であること。相手から見た自分の見え方を踏まえていること

・相手との関係性に応じて書き方を変える。相手から自分がどう見えているか考える

【⑥論拠】

・主張の正当性を示す根拠があること

・説得のために視野を広げる(自分の体験・見聞、該当分野の基礎知識、具体事例、反対の立場の論拠、海外、歴史背景、専門家の見解)

【⑦根本思想】

・自分の想いや生き方に嘘のないこと

・根本思想はごまかせない。文章の源。長い文章も要約すると根本思想にたどり着く

■具体ケース

【上司の説得】

・構成: 論点→論拠→意見

・相手が読んでどう思うか、一番言いたいことは何か、論点が的確かをチェック

・自分の論へ反論、相手の論拠を押さえる、視野を広げることでグレードアップ

【依頼】

・構成: 挨拶→自己紹介→背景・目的→依頼内容→依頼理由→条件(別紙要項)→返事の方法、締めの言葉

・やる気を引き出す(×自己都合、誰でもいい○目的に共感、興味を惹く、相手がやる必然性)

【議事録】

・論点ごとにまとめる

・次につながる問いを立てる(今後の課題)

【志望動機】

・構成: 社会認識→志望動機→自身の貢献内容→なぜその会社を選んだか→具体的にやりたいこと→結び

・志望分野の社会認識、志望分野の自己認識(思い、能力、貢献)、その会社である理由を入れる

・相手から見て、共感ポイントやメリットを入れる

【謝罪】

・構成: 謝罪→相手から見る→罪を認める→原因→対策→償い→結び

・基本構造は、反省→謝罪→償い

【メール】

・主語を一人称にし、責任を負う

・タイトルに相手にとっての意味を記載(緊急度、アクションなど)

■より効果を出すテクニック

・一歩引いて見る(自分のあたり前を分からない人もいる)

・効能を示し、読む動機をつくる

・「素晴らしい」など思考停止ワードに逃げない

・自分に正直に

・人によって意味合いの変わるキーワードに注意(言葉は不自由な道具)

Posted by ブクログ

先生が渾身の本といっていたがまさにその通りでした。

この本を実践すれば、いい文章は書けると思います。

ただ、とても時間がかかります。

考えて、考えて、考え抜いた心を書く。それは確かに、オリジナリティのある文章になるはずだ。

Posted by ブクログ

すごくよかった。文章のポイントが7つの視点からわかりやすく解説されている。さすがにこの本も伝わりやすい。自分の想いを伝えるのはくるしい。だからこそ、諦めないで欲しいという気持ちがズーニーさんにこの本を書かせたのだと思う。

実際にお会いしたことがあるからかもしれないが、ズーニーさんはあかるい。独特のあかるさがある。ズーニー節がでたな、という感じである。いつ読んでも、遅すぎるということはないと思う。勇気づけられる本。

小論文的に、バツばっかりで過ごしてきたこと、書いてきたことに気づかされるが、それでも今まで生きてこれたのは、まわりに甘えていたのと、言葉だけでは伝わらないこともあるからだと思う。

書かないと伝わらないときはある。就活とか仕事の依頼とか、あらたまって他人に文章で気持ちを伝えなくてはいけない場面とか。でも親しい人とのやりとりのなかでは、きっと書かなくても伝わっていることがあると思う。そういうことにも気づかされた。ありがとうございました。

Posted by ブクログ

①意見 あなたが一番いいたいことは何か

②望む結果 だれが、どうなることを目指すのか

③論点 あなたの問題意識はどこに向かっているか

④読み手 読み手はどんな人か

⑤自分の立場 自分はどんな立場にいるのか、自分は相手からどのような人物とみられているのか

⑥論拠 相手が納得する根拠はあるのか

⑦根本思想 あなたの根本にある想いはなにか

・論点・問いは疑問形

論点を「人間関係について」のように漠然と書かないで、疑問形にする。

例えば、「人間関係はどうすればうまくいくか?」「職場での人間関係の問題点は何か?」「職場で上司と部下の関係はどうあるべきか?」

・自分の論へ反論する癖をつける

読み手が納得するか、説得するためには、相手の理由を知る必要。

”利益効率重視の波は止められないとあきらめるか、会社がその方向だからこそ、専門性、「創出」の必要性を訴えるか。結論の出し方は多様だし、どれか1つだけが正しいわけではない。そこに考える面白さがある”

Posted by ブクログ

文章術というと、木下是雄著『理科系の作文技術』や本多勝一著『日本語の作文技術』以来20年位ぶりに読んだ(いや、他にも読んだかもしれないけど記憶にない)。

本書は上記の書籍とは異なり、文書をいざ"書く"段階の前である"何をどう"書くかにフォーカスを当てた書籍となっている。

私のような技術職でも提案や報告をしていると比較的基本的な内容とは思うけど、そうはいっても忘れがちになるのは否定できないので、定期的に読むことは悪くない。

"文章を書く"前の段階の内容なので、別にトーク・考え方としても通ずる話だと思う。

Posted by ブクログ

どうしたら誤解されずに想いを伝え、読み手の気持ちを動かすことができるか

小論文のエキスパートが、よい文章を書くための戦略をアドバイスする書です。

①意見 あなたが一番いいたいことは何か

②望む結果 だれが、どうなることを目指すのか

③論点 あなたの問題意識はどこに向かっているか

④読み手 読み手はどんな人か

⑤自分の立場 自分はどんな立場にいるのか、自分は相手からどのような人物とみられているのか

⑥論拠 相手が納得する根拠はあるのか

⑦根本思想 あなたの根本にある想いはなにか

の7つが視点となっています。

・書くことは考えることだ。だから、書くために必要なことを、自分の頭で考える方法がわかれば、文章力は格段に進歩する

・自分の頭でものを考える方法を習った人はすくない

・「何と何を考えればいいのか」それらを「どう考えていけばいいのか」を具体的に提案する

気になったのは、以下です。

・入試の小論文対策は、最終的な読み手である大学側が、なぜ、どんな力を求めているのか、正しく深く押さえることだ

・文章を書く上で、基本となるのが、①論点、②論拠、③意見 である。

・なぜ意見がでないのか

⇒いいたいことがたくさんありすぎて絞れない

⇒いいたいことが自分でもはっきりしない

⇒意見はでているのだが、自分が本当に言いたいことではない感じがする

・自分の意見が打ち出せない原因は

⇒考えていない

⇒大きすぎる問いをまるごと相手にしている

⇒自分の根本にうそをついている

⇒基礎知識、情報が不足していて意見をいう資格がない

・問い

⇒大きな問いを、いくつかの小さな問いに分けてみる

⇒問いを選んだり、整理しながら、自問自答を繰り返す

⇒問いが行き詰まったら、問いを立てるエリアを広げていく ⇒過去へ、そして、未来へ ⇒ 自分の身の回り、他者、世界へ

・論点

⇒論点と意見は呼応する 問いと答えの関係にある

⇒論点は「問い」の形にする

⇒①論点を集める 読み手はだれか、そして、テーマは何か ⇒ ②論点を絞る ⇒ ③論点を決める

・相手に応じて書き分ける

⇒相手を理解するための問い

⇒相手の立場から見る

・論拠

⇒視野を広げる ①自分の理由を挙げる ②相手の都合からみた理由を想定する ③相手の反対理由を正しく押さえる ④反対理由に合わせた論拠を準備する

⇒自分の考えをいったん、おいて、外をみる。しかも、意識的に角度を変えて、多角的にみる

・根本思想

⇒根本思想を変えないかぎり、話題を変えても、読み手への印象を変えることができない

⇒自分の根本にかる想いが知りたければ、書いたものを要約してみる

・文章のチェック

・相手が読んでどう思うか

・一番言いたいことはなにか

・的確な論点を立てられているか

・文章を書くステップ

①結果をイメージする

②論点を決める

③意見をはっきりさせる

④論拠を用意する

⑤アウトラインを創る 論点⇒論拠⇒意見

・多角的にものをみる 自分に反論してみる 対立する相手の論拠を押さえる 視野を広げる 再反論のあるアウトライン 自分の信頼性をたかめる

・お願いの文を書く

お願いする・されるの両方の立場を身をもって経験する

⇒何をお願いしたいのか、なぜお願いしたいのか

⇒相手のやる気をどう引き出すか ×自分の都合ばかり、×だれでもいいという態度 ⇒ 〇志に共感してもらう 〇面白いと感じてもらう 〇相手がやる必然性がある

・メールを書く 冒頭に一番大切なことを書く

目次

プロローグ 考えないという傷

第1章 機能する文章を目指す

Lesson1 目指すゴールを確認する

Lesson2 文章の7つの要件を押さえる

Lesson3 文章の基本構成

第2章 7つの要件の思考法

第1節 意見 自分が一番言いたいことを発見する

Lesson1 意見とは何か?

Lesson2 自分の意見を発見する方法

Lesson3 問いを立てるエリアを広げていく

第2節 望む結果 何のために書くか?

Lesson1 望む結果を意識して書く方法

第3節 何を書くか?集め方・絞り方・決め方

Lesson1 論点とは何か

Lesson2 テーマと論点は違う

Lesson3 論点の2つの原則

Lesson4 論点の集め方・絞り方・決め方

第4節 関係性 自分の立場を発見する

Lesson1 相手に応じてかき分ける

Lesson2 相手の側から見る

Lesson3 他者の感覚を知る

第5節 論拠 説得のためにいかに視野を広げるか?

Lesson1 論拠を用意する

Lesson2 説得のために視野を広げる

第6節 根本思想 自分の根っこの想いに忠実か?

Lesson1 根本思想はごまかせない

Lesson2 要約でわかる!根本思想

第3章 伝わる・揺さぶる!文章の書き方 実践編

実践1 上司を説得する

実践2 お願いの文章を書く

実践3 議事録を書く

実践4 志望理由(自薦状)を書く

実践5 お詫びをする

実践6 メールを書く

第4章 より効果を出す!テクニック

Lesson1 引きの伝達術

Lesson2 動機をつくる

Lesson3 やる気をわかせる指示の出し方

Lesson4 思考停止ポイントを発見する

第5章 その先の結果へ

Lesson1 戦略的コミュニケーション

Lesson2 言葉という不自由な道具

Lesson3 存在を形づくる「なんか」

Lesson4 誤解されずに想いを伝える

エピローグ あなたと私が出会った意味

ISBN:9784569617367

出版社:PHP研究所

判型:新書

ページ数:240ページ

定価:860円(本体)

発売日:2011年03月07日第35刷

Posted by ブクログ

『その文章を書く目的は何なのか』という問いかけが大切なのだと筆者は言う。

小論文なら相手は何故この文章を書かせるのか、何を伝えてほしいと願っているのか。

メールならそれを送ることで何を得たいのか、どうなれば自分は満足なのか。

論点・論拠・意見を伝える。例えば子供が微熱があるという学校への連絡にしても、その事実だけでは受け取った側が困ってしまう。「だから何をしてほしいのか」それをしっかりと伝える。

などなど、割と当たり前なこと、けれど忘れがちなことを一から丁寧に伝えてくれる本。

多くの人がひっかかるであろう「志望動機」「お詫びの文章」あたりは多くの人が参考になるのではないか。

Posted by ブクログ

「書くためには考えることが必要だが、書くのが苦手な人はそれがうまく出来ていない」という問題意識の下、「考えるための方法論」を伝えることを目的とした一冊。

タイトルから予想されるような「文章の書き方」に留まらず、文章を書く目的は?それを達成するために必要な視点は?自らの根本思想とはどう向き合うべきか?といったことについて書かれた良書である。

個人的には、最後のエピローグに書かれた、以下の話が印象に残った。

・自分のあげたいものをあげるのではなく、相手が欲しいものをあげた方が好感度は上がる

・ただ、相手のことを調べて欲しがっているものを与えるだけでは、自分が関わる意義が薄くなる

・だから、相手のこれまでの趣味に無い、新しい引き出しを開けるようなものを上げると、かけがえの無い意味を持たせることができる。

Posted by ブクログ

何のために書くのか?

あらゆる視点から考え

自分ならではの文章を書かなければならない。

素人目線も必要になってくる。

論点とテーマは違う、相手に応じて書き分ける。

いろいろな場面で、使うことができる書き方を学べる一冊である。

Posted by ブクログ

文章は自分が書きたいことを書いても伝わらない。

読み手との関係性を考慮して、書く。

伝わりやすい構成は基本として持っておく。

自分だから書ける、相手に対してだから書ける文章こそ価値がある

Posted by ブクログ

【感想】

・論点だけでなく「論拠」を意識することによって、自分がなぜそのことについて述べたいのかをを意識することができそう。人と話す時にブログを書くときなど、自分でも何の為に話したり書いたりしているのかわからなくなる、というようなことがなくなり、目的を持った会話ができたり、文章が書けそう。

・大人になると、自分の感情や意識を押し殺すような場面が多いけれど、自分に正直に、自分の考えで人と関わっていくためにも、表現力を磨いていこう。

言葉でしか人と考えを共有できない以上、この不自由な道具の中で、自分にあった言葉を探し、関わる人と考えや感情を共有したいという思いは、非常に共感できる内容だった。

【その他メモ】

・何かをメモるとき

なぜ自分がそのことに対して興味を持ったのか、結論は何なのか。

このあたりを意識してメモしていきたい。

・文章の7つの要件

意見、望む結果、論点、読み手、自分の立場、論拠、根本思想

・読み手からどんな反応をもらいたいのか、相手を意識して文章を書こう。

・意見を出すには良い問が必要。

思考停止ポイントが自分にはあるはず。そこから抜け出すためにも以下を参考に考えを深める。

問いの広げ方参考

→時間軸 過去、今、未来

空間軸 自分、自分の身の回り、会社、社会、世界

・問題を多角的に見る

自分の体験、基礎知識、具体事例、別の立場から見る、海外と比較、歴史を抑える、専門家の視点を知る。

・文章には根本思想が出る!思いに忠実に、自分の生き方にあった言葉を探す!

・人に思いを伝える。

相手と自分が関わる中、自分にしか言えないこと、その相手だからこそ言いたいこと、というのにもっと忠実になっていい。

Posted by ブクログ

・この本、単に「伝わる・揺さぶる!文章を書く」ことを目指しているにとどまらず。ズーニーさんご自身が羽化する過程をたどることによって、読者が眠りから目覚める効能効果を秘めた自己啓発書でもあります。2010/9/28に購入し、読み終えるまでに7年!かかってしまったのは、決して面白くなかったということではなく、私の準備ができていなかったからだと思います。

この本を読んで思ったことは、伝わる・揺さぶる!文章とは、相手を説得しようとする文章ではなく、相手が自ら納得する文章なのだということです。相手が自ら納得する文章を書くためには、書く者が、先ず自分自身に問いを投げ、次に問いに応える意見を持ち、更に意見を支える論拠を構築しなければならないということです。そうすることで、相手と自分との間に納得が拡がるのです。

私が初めて山田ズーニーさんの本に出逢ったのは、2010/10『おとなの小論文教室』でした。ズーニーさんは、ベネッセの小論文編集長として高校生の考える力・書く力の育成に尽力し、2000年独立後、表現力・考える力・コミュニケーション力の育成に幅広く活躍されています。ズーニーさんの本には、ご自身が必死に考え、交わった人たちに真摯に接することによって確立された哲学があり、どの作品も多くの方々に安心してお薦めできる良書です。

小論文のゴールは説得とのことですが、私たちが仕事で文章を書かなければならない時のゴールは、理解と納得なのはないでしょうか?理解と納得を得るために、先ず事実を客観的に分析し、そこから問題(課題)を抽出する。次に、その問題(課題)を解決するための手段を提案し、更に論拠を示して、その手段の妥当性を裏付ける。この本は道筋だけではなく、心構えについても言及しています。

小論文のゴールは説得とのことですが、私たちが仕事で文章を書かなければならない時のゴールは、理解と納得なのはないでしょうか?理解と納得を得るために、先ず事実を客観的に分析し、そこから問題(課題)を抽出する。次に、その問題(課題)を解決するための手段を提案し、更に論拠を示して、その手段の妥当性を裏付ける。この本は道筋だけではなく、心構えについても言及しています。

伝わる・揺さぶる!文章を書くためには、先ず、その文章を伝える相手、揺さぶる相手のことを知らなければなりません。相手に分かる言葉で、相手にとって興味の持てる内容を、相手のメリットも考えて伝えなければなりません。自分の文章が伝われらないと思った時、自分の都合だけを相手に押し付けていないか?考えてみる必要がありそうです。

相手のことも大切なのですが、もちろん自分も大切です。そして、相手と自分が同じ部署や組織の所属しているのなら、その組織の方針も大切ですし、延いては社会との関係も大切です。伝わる・揺さぶる!文章を書くためには、個人から社会まで、背景の把握と共有が必要なのです。

山田ズーニーさんは、他の著書で「私たちは、会社(組織)を通じて(間接的に)社会と係わっている。」というような意味のことを書かれています。この本を読むと、その社会と上手く通じる手段が、『伝わる・揺さぶる!文章を書く』ことなのだということが良く分かります。

私は、品質保証という仕事がら、毎日、お得意先様やお客様にお読みいただく文章を書いているのですが、うっかりすると、自分で読んだ時に納得できないような文章を書いてしまっている時があります。ズーニーさんのように、自分から社会へ、過去から未来へと視野を広げ、視点を高めて、繋がりが分かるような文章を心掛けないとダメですね^^;

ズーニーさんは、「自分の根っこの想いに忠実か?根本思想は、短い文章にも、ごまかしようなく立ち表われてしまう。人に対して温かい思いを持っている人の文章は、さりげない書き方をしていても温かさが伝わってくる。また、生き方が後ろ向きな人は、何を書いても、どう書いても、やはり後ろ向きな印象が伝わってしまう。“根本思想”を変えないかぎり、話題を変えても、読み手への印象を変えることはできない。」と書いています。怖いですね^^;

Posted by ブクログ

話すこと、書くことには相手がいる。相手にどう伝えたいか、何をして欲しいかを明確にする。

論点、何をどうして欲しいか

論拠、こう言う理由で

意見、こうして欲しいと伝える。

Posted by ブクログ

書き方の要点がとても分かりやすく書かれている。

文章を書く活動を始めたので手に取り、「論点(良い問い)と意見」を書けば良いというのを読み早速実践している。

今までダラダラ思いつくままに書いていたのが、論点と意見を押さえることで、骨子が固まり、あらぬ方向で着地することがなくなった。

著者の愛情あふれる文章にも大いに励まされた。

Posted by ブクログ

●まず、そもそも文章を書くための前提として、ゴールの設定と文章を構成する要件といったところから解説している。伝わる文章を書くためのノウハウも参考になる。

Posted by ブクログ

小論文の指導で有名な著者による、文章を書く時に必要な要素と実践例

相手と自分の立場を意識するというようなことや文章を書くときに盛り込む要件などはとても参考になる。

ただ、むしろ優等生的模範例的な内容で、「揺さぶる」ような個人的に著者に期待していた内容ではなかった。