あらすじ

やれるか、やるべきか、じゃない。やるしかないときがある。2014年にロンドンで実際に起きた占拠運動をモデルとした小説。ホームレス・シェルターに住んでいたシングルマザーたちが、地方自治体の予算削減のために退去を迫られる。人種や世代を超えて女性たちが連帯して立ち上がり、公営住宅を占拠。一方、日本の新聞社ロンドン支局記者の史奈子がふと占拠地を訪れ、元恋人でアナキストの幸太もロンドンに来て現地の人々とどんどん交流し……。「自分たちでやってやれ」という精神(DIY)と、相互扶助(助け合い)と、シスターフッドの物語。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

「尊厳のないところで人は生きられないから」

安定した収入、屋根のある家、水と電気、ガスが普通に使える暮らし。リフレッシュのための外食、旅行、教養を深めるための読書、勉強、映画、音楽。これは贅沢品?

人として、人らしく生きるということは呼吸だけしていればいいということではない。住宅や食料というライフラインの(必要最低限の)保証さえ崩壊しつつあるのは日本でもロンドンでも、たぶんニューヨークやパリでも同じ。

キラキラな暮らしを送る現地YouTuberのVlogには映らないリアル。海外、できれば憧れのイギリスで生活したい、勉強がしたい。この夢は昔から変わらないし、絶対に叶えるつもりだけど、自分はどちらの立場の未来を思い浮かべてたんだろう。

Posted by ブクログ

久しぶりにこんなに胸が熱くなりました。

日本で暮らしていて、この国では政治に対して自分が関われることなんてほとんどないという感覚に陥りやすいますが

世界でも同じような状況になっていて、そこで戦う女性たちがいたんだということに勇気づけられます。

緊縮財政で労働者階級の人々の暮らしがどんどん苦しくなっているなんて、今の私たちと同じじゃないか…と。

これからも選挙に行くのは当然のこと、周りとも政治についてもっと話せる環境ができればと思います。

女性たちの方が相互扶助、シスターフッドの精神が育ちやすい一因として

「女性は出産して子どもができると、自由に働くことができなくなるからです。だから女性の方が国の制度に頼らねばならないことが多い。」

「一人一人で壁にぶつかって苦しむ中で、構造的な貧困は1人ではどうにもできない問題なんだと気づき、一緒になんとかしようとするから、このような運動になっていくのだと思います。」

というジェイドの言葉が腑に落ちました。

また運動の当事者であるジェイドたちだけでなく、幸太と史奈子という、日本人(比較的恵まれた環境で育った)の登場人物からの視点を入れてくれたのも良かったです。

最初に「主な登場人物」がまとめられていたので、こんなに沢山のキャラたち、覚えられるかな…と不安に思ったのですが笑、みんな魅力的で杞憂でした。

そこで「本作のラスボス」としてシルビア・パンクハーストが書かれているのも、読み終わった今となっては粋だ!!と感じます。

面白くて3日でスルスルと読めました。

Posted by ブクログ

違う環境にいてもマインドで繋がる女性たちの嘆きや人生経験、受けてきた理不尽、そういった力強い抵抗の力で少しづつ変わっていく政府の動き、前に進んだと思ったらまだまだ問題は山積みで…

難しい話でしたが、言葉を調べたりしながら読み進めました。読み終わりに近づくにつれて、彼女たちが求めたrespectへの解像度が上がっていく感じが堪らなく面白かったです。

Posted by ブクログ

実話をもとにした小説。

ブレイディさんの小説は、社会的弱者と呼ばれる人たちの隣に並んで一緒に声をあげたり、笑ったり、泣いたりしているような...そんな臨場感と力強さに満ちている。

社会保障費がどんどん削られていくのは、イギリスも日本も一緒。

でもイギリスの人たちは黙っちゃいない!

暴力的な抵抗ではなく、当たり前に居住して生活する。それが最大の抵抗となる。

抵抗運動をするシングルマザーたちを応援するブルーカラーの人たちの連帯と心意気にもじんわりくる。

日本にはこういう連帯ってほとんどないような気がする。

デジタルの署名でなく、実際に現場に行って署名し、支援する。

市民が勝ち取ってきた権利の歴史があればこそなのか、日本の連帯しない市民社会を改めて考えさせられた。

Posted by ブクログ

かっけー。

ブレイディみかこさんは好きな作者で、いくつもの作品を読んでいるが、

今回のリスペクト、一番面白かった。カッコよかった。今の世の中を示していた。

2013年、14年のロンドンで起こった、シングルマザーの運動。

運動ったって、ただのデモとは違う。

ホームレスの彼女たちが身を寄せていたホステル。

ロンドンオリンピックのためにそこを退去せよ!という理不尽な役人の命令に

立ち上がった、乳飲み子を抱えた20歳代の女性たちの話だ。

そのくせ市営住宅は欠陥があるとかで数十戸が空き家状態。

彼女らはここを占拠し、暮らし始める。

それを支援する人たち、さげすむ人たち。

暮らせるようにプロたちが立ち上がり修理する、物資を運ぶ。

皆が皆を助け合う。

本来人々が持っていた生きる知恵、集まりがそこにあった。

それが蔑ろになる世の中。

・・・偶然だが、このところ読んでいた本がつながる。

マンション高騰の理由。一部の金持ちの税金対策だったり投資だったり。

その街で生活する人のことなど眼中にない。

そしてショック・ドクトリン。911以来の政治家とそのお友達の大企業のための法律

で、このリスペクト。ロンドンで必死に働くシングルマザーを追い出して、

誰のために何を作ろうというのか。

こんなものは経済の話ではない。

税金を巻き上げ、自分たちだけのために使う、という狂った政治家の話だ。

これをして新自由主義というのはどうなのか。

ただ間違いなく、アメリカ、イギリス、日本で同時発生している。

そう、タイトルのリスペクト。

市民に対するリスペクトがないのだ。

日本人二人の話も交え、最高の小説になっている。

Posted by ブクログ

リスペクト ブレイディみかこ 筑摩書房

最高に面白い

これはドキュメント小説だから

虚と実が織りなすスリルがあるのだろう

普段ほとんど小説を読まない人間としては

読みやすいジャンルだとも言える

更に言えばアナーキーをこよなく夢見る私をうずかせてもくれた

競争原理社会を乗り越えて

切磋琢磨によって調和の瞬間を目指す

そんな冒険を何度でも体現したいモノだとつくづく思う

Posted by ブクログ

恥ずかしながらジェントリフィケーションという言葉を初めて学んだ。シングルマザーは日本でもイギリスでも大変よね。戦うママたちがかっこよくてしびれたなあ。

Posted by ブクログ

本作は英国にて2014年に起きた公営住宅占拠事件を基にしている。何という熱さか! 「敬意」。ストレートに喰らわせてくるタイトルだ。

背水の陣である彼女たちの熱さにはとてもじゃないが敵わない。

一人の声が世論を、ひいては世界を動かす。重要なのは「つぶやき」ではなく腹の底からの「咆哮」なのだ。必読の一冊である。

Posted by ブクログ

イギリスで起こった占拠事件を元に書かれた物語。

イギリスには移民問題や経済格差があると同作者の別作品でなんとなく知ってはいたが、この事件については知らなかったので色々考えさせられた。

家賃が高騰し、庶民が普通の家に住めなくなっているが、誰も住んでおらず手付かずの住居が沢山ある状況で、何もしてくれない行政。

当事者と周りの支援者との温度差や、当事者の訴えが当事者達の手の届かないところで大きくなっていく様子などリアルに感じた。

日本でも同じような問題が起きる(既に起きてる?)のではないかと思った。

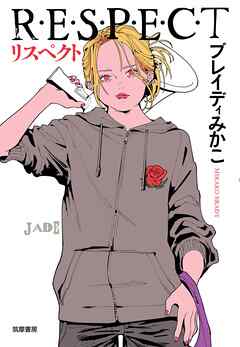

本作の内容と関係ないが表紙のジェイドのイラストは本文の「ふくよか」「赤毛」といった表現からするとちょっと離れているんじゃないかと思った。

だが表紙のイラストで主要登場人物を描いているのはイメージがつきやすく良いと思った。

Posted by ブクログ

ちょうど『死なないための暴力論』を読んでいて、自分としてはタイムリー。

作中で、主人公の一人ジェイドが「アクティヴィスト」の定義を「自分自身の問題に、自分でアクティヴ(能動的)にアクト(行動)しているから、アクティヴィスト」と言ってるのがかっこいい。

Posted by ブクログ

人間の生は自分自身のものなのに、支配された方が楽、安心だからと思って生を誰かに丸投げしてしまう。

尊厳のないところで人は生きられないから。

しっくりきた。

国民性が異なる海外の出来事だけど、日本人のキャラクター目線の描写があることで親近感を持ちながら読めた。

Posted by ブクログ

実際に会った話を元に小説化。

知らなかった。

イギリスの庶民の想いまで触れたことがなかった。

キラキラした世界、なんとなくかっこいい。

そんなふうにしか見えてなかった。

ブレイディさんの本を読むたび、遠く離れた地の現実を間近で見ている感覚になる。

まだまだしらないことだらけ。

他を知ることで自分の身近なところにも目を向け考える。そんな時間。

Posted by ブクログ

今、読んでよかったと思う。

抵抗は生活から。

無駄だと切り捨てて、賢く生きることで死んでしまう部分がある。

パレスチナへの連帯、中国やアジアへの加害の歴史、アイヌモシリや琉球への入植、侵略の事実。

日本人男性として生まれて、社会的な構造によって優遇されてきた人間として考えなければいけないこと、行動しなければいけないことはたくさんある。

そしてヴィーガンとして生きる中で、社会の中で声を上げ続けることの大切さと苦しさが在る、

抵抗は生活から。

自治区のような村のような場所は本当に必要だしつくりたい。

ヴィーガニズム、アナキズム、フェミニスト、アナーキスト、アクティビスト。

どれも誰もが特別な人ではない。

ただ生きたい人。

尊厳を持って生きたい人。

トップダウンの社会構造に今限界がきていると思う。

それぞれがそれぞれ自分たちでやれる、協力して連帯して共同してやっていく。

植物のように。

根が様々なことを判断し、茎を伸ばし、葉が動き、花を咲かせ実をつけて、それぞれがそれぞれできることをしていく。

自分に対しても、他者に対しても。

そういうコミュニティをつくりたい。

政治は生活に直結している。

デモやロビーイング、署名活動も大切だ。

しかし、それだけでは駄目だ。

政府や役所にお願いするだけでは。

なぜならあちらが上とかではない、対等だからだ。

支配してくださいとお願いしない。

自分たちでなんとかできる力を持っている。

勿論、そういう事ができない人たち、声を上げられないどうぶつたちがいる。

搾取され続けている存在がある。

その存在たちのかわりに、当事者だけではなくとも、自分事として動く、声を繋げる、届ける、行動することが大切なのだと思う。

やるしかないのだ。

Posted by ブクログ

〈本文より〉

gentrification(ジェントリフィケーション)【名】

都市において、低所得の人々が住んでいた地域が再開発され、おしゃれで小ぎれいな街に生まれ変わること。「都市の高級化」とも呼ばれ、住宅価格や家賃の高騰を招き、元から住んでいた貧しい人々の追い出しに繋がる。

*****

日本でも同じようなことは起きているけれど、唯々諾々と受け入れてしまっていないでしょうか。私は受け入れてしまっていました。だって、土地建物の所有者がそう決めたんなら、仕方なくない?

でも、この本を読んだら、考えが変わります、きっと。少なくとも、公の団体が利を求めて弱者を追い出そうとするのは間違ってる‼︎

「衣食足りて礼節を知る」という言葉がありますが、「住」だってものすごく重要。人はパンのみに生くるにあらず、です。

Posted by ブクログ

理不尽な理由でホームレス用のホステルの退去を迫られたシングルマザーたちが、使っていないショールームを占拠するという活動を描いた実話をもとにした小説です。

物語の中心となるE15ロージズの活動は、社会の片隅に追いやられた人々が自らの尊厳を守るために立ち上がる姿を描いています。

彼女たちの活動を知った記者の史奈子とその元カレ幸太もその活動に加わります。特に史奈子は日本人で、お金に困ったこともない「部外者」とも言える存在ですが、幸太の行動力や、占拠活動の現場を間近で体験することで「当事者感覚」を取り戻していきます。このあたりの流れはとても共感でき、読者にも「自分ごと」として社会問題を考えるきっかけを与えてくれます。

幸太は貧困や差別の構造をうまく説明してくれるキャラで、「政治家たちにやってもらうのを待つのではなく、自分たちでやれる」ということをアナキズムの考え方を史奈子に説明してくれるシーンが印象的でした。

やれば自分できることをできないと思い込むほど、支配者の力は強大になる。「上に任せとけばいい」と思い込ませて権力は非支配者の力を削いでいく。この構造を知るだけでも希望は湧いてくる気がしました。

物語の後半は、E 15ロージズたちの影響が大きくなることへの苦悩が描かれています。

メディアやSNSで声を上げて「自分は恵まれない階級の人間」たと訴えることは「あなたたちが差別できる対象がここにいますよ」とアピールしているようなものでもあり、ここから誹謗中傷や差別が起こる危険も孕んでいます。

しかし、敵は強靭でも諦めて口をつぐんではいけない。その行動に勇気をもらえる人はたくさんいるし、しつこく続けることでシステムが変わっていく。これは歴史も証明していると思います。

Posted by ブクログ

あまり、海外が舞台の作品は読まない。

この作品は楽しく読めた。

実際にあった運動がモデルになっている。日本では考えられない。公営住宅を占拠なんて。

運動に参加する人達が生き生きと描かれており、彼らの最後の着地点にワクワクしながら読み進んだ。終わりではない。また始まる。

実際の運動参加者達もまた、始めているのだろうか?

Posted by ブクログ

2025.3 感情移入できない部分もあるけれどテンポとノリがよくて、そしてちょっと考えさせられるところもあって、なかなか気に入った小説でした。

Posted by ブクログ

街の高級化などにより貧しい人が故郷を追い出されてしまう

生活保護の人はお金を払えず家からも追い出される

生きるために声を上げなければならない

オリンピックによる浄化作戦による余波もある

Posted by ブクログ

個人的には★5に近い。好みは分かれそうな本。

舞台はロンドン。宅地の価格が上がり、低所得者層には賃貸に住むこともできないような状況になっているなか、シングルマザーのジェイドたちはホームレス・シェルターを追い出されることになる。理由は土地を一括で売って富裕者層のマンションにするため。気づいたらおなかに子どもがいるような育ちで、堕ろしたくないから産んで、一人だと育児しながら働けず生活保護うけて、なのにここを追い出されたら誰一人知り合いもいないような住居費のやすい北部に行けってこと?おかしいのにおかしいって言わないからこんなことになるんじゃないの?

実際にあった事件をモデルにした小説。運動を始めたシングルマザーと、英国に派遣されたエリート新聞記者である史奈子の二つ目線から語られるのだけど、どちらにも共感できるところがあってよかった。ジェイドの悲惨であっただろう人生がそれほど語られず、今の生き方に焦点があたっていたのも良かった。お台場のオリンピック跡地マンションが住む人のためではなく、転売目的の購入になっている現状を思い出したりしました。日本も都心部の土地は高い!どんな街にもいろいろな人が働かないと暮らしは立ち行かないのに、現状がおかしいというのに激しく共感です。民間でも、今、経営的には所有は無駄という考え方で、社宅や公務員住宅がなくなってます。でも、そういう無駄は社会には必要なのではないか、でも経営を圧迫するならどんな構造が必要なのかと考えさせられました。

内容が少し難しいので高校生以上くらいが向いてます。中学生から大丈夫。

Posted by ブクログ

読み終わったあとに、こちらも史奈子と同じようにパワーをもらえた気がした。トイレの修繕の話しがとてもわかりやすくて、衝撃だった。自分達の本当はもっていることも、持っていないと思わされていること。ひとつ寄りかかってしまうと、どんどん依存していき奴隷であることが、楽になってできる力を少しずつ奪われていく。そんなイメージ。

やりたいことをあきらめなくていいんだよ。できないといいきることはないと、おもわせてくれる。続きの史奈子の姿見が見たいと思う。

Posted by ブクログ

家を追いやられたシングルマザーたちが立ち上がる。ロンドンで実際におきた住宅地占拠事件をモデルにした小説。

主張が大きな渦となり、周りを巻き込み感化させていくさまは圧巻。

自らのあるべき権利を頑なに主張して闘った彼女たちにリスペクトと称賛を。

Posted by ブクログ

イギリスも大変。人、国は変われど人間の思いと行動は変わらない。権力者は権力者、アナーキストはアナーキストの振る舞い。浩宮さん、英国到着というニュース。しばらくは毎日、英国ニュース溢れるだろうけど、史奈子さんも新聞社やめてしまったし、こういうニュースは流れてこないだろうなぁ。「明日終わるかもしれないという切実な危機感があれば、とりあえず人間は何でもやって生き残ろうと足掻くものじゃないか。転覆しそうな船に乗っているのに誰も方向転換しないのは漠然と『このままでも、実は結構大丈夫』と考えているからで、お花畑っていうのは本当はそっちのことじゃないか」「私たちは自分を生きるために抵抗していかないといけない」「自分が自分の人生の当事者じゃなくなってくる」「少しばかりの自分へのリスペクトが起動させる未来が、いまここから始まる」

Posted by ブクログ

声をあげなきゃ駄目なんだ 人は潜在的に支配されたがっている。特に日本人は考えることを学習してこなかつたのでその傾向が強い。

立ち上がれ、日本!

Posted by ブクログ

当事者として本当に訴えかけたいことは何か。同情されたいわけでなく、尊厳を認めるとは。現状をクールに受け入れることこそ大人だと諦めてしまっているかも。強者側に甘んじて自分自身が熱くならないように逃げてないか反省させられる。

Posted by ブクログ

2024.10.16

2014年にロンドンで実際に起きた占拠事件をモデルとした作品。

ホームレス専用ホステルに住んでいるシングルマザーのジェイドやギャビーたちは土地の再開発のために立ち退きを命じられる。

彼女たちは

「ソーシャル・クレンジング(地域社会の浄化)ではなくソーシャル・ハウジング(公営住宅制度)を」

というスローガンのもと運動を始める。

日本人の史奈子の成長も含め、シングルマザーたちの活躍ぶりに胸が熱くなった。

Posted by ブクログ

知らなかったイギリスの姿。格差問題と活動してる人たち。暴動のニュースの背景など想像できるようになった。日本でもこんな風に見えない貧困層の人たちがいるのかも知れないと思った。

Posted by ブクログ

ロンドンでの生活を目的とするか手段とするか。

国が描いたシナリオ通りに進めば、弱いものは

住む場所を追われ地方へ移ることが自然となります。

国からは無言の圧力が突きつけられ、恐らく多数は

それに従って都会を離れることを余儀なくされたでしょう。

生活保護で支援を受けていつつ、国からの要望を

聞き分けることもなく、自分の要求を最大化させようとする

ジェイド他のシングルマザーの考えは自分には分かりません。

それがわからない、というのは自分が恐らく底抜けに幸せで、

生まれた時から背負った宿命がとんでもなく違うからです。

貧困は人から知性を奪い、知らずのうちにそれが

無知なものの集う環境を作ります。考えることをやめた人たちは

可能性の未来をイメージできなくなります。

なんのためにロンドンに居るのか。ロンドンに何があるのか?

ロンドンで身を立てていけるのか?

このあたりが頭脳の領域から完全に消し飛んでいるのは、

自ら現在地すら読み取れない、過去からの負の連鎖による弊害

それに他ならない、そう思います。

仮に『リスペクト』を勝ち取ることができても、

同じように自分たちも『リスペクト』を払わないといけない。

そんな相互関係で人間社会は成り立っているわけで、

自分の利害関係だけをテーブルにのせてわめいていて、

たまたま奇跡が起きてうまくいっても、奇跡は奇跡で

それを連続させることは不可能といっていいでしょう。

もしもこのストーリーに何かの希望があるとすれば、

それは彼女たちが活動を通して出会った人たちとの絆を

この先で活かせるかどうか。

活かせればハッピー、活かせなければふりだしに戻る。

意識の変化はその後、果たして起こったのか?

そして、それら全てを見ていた子どもたちは、その日々を

どう心に残して先につなげていくのか?

自分は、なにかの化学変化は起こった、そう強く願います。

Posted by ブクログ

結局、尊厳の問題なんだね。

フェミニズムもアナーキズムも。そして連帯。

思想的なところもわかりやすく書いてくれて、さっき読んだ「フェミ彼女」のモヤモヤもちょっと晴れた。

途中、退屈な部分もあったけど、日本人の史奈子の視点から書かれる部分がとてもおもしろかった。

Posted by ブクログ

この著者らしい内容だけど、この著者らしい読みやすさだった。普段こんな危ない?活動には興味もなく縁遠い私が読んでも、メインキャラに感情移入できるのがすごいな。実際にあった話を元にしているようで、いやー人間が本気で仲間と何かを…ってあるんだなぁと。

元恋人って関係だけど今は同志という2組のカップル(と呼んで良いかわからないけど)の雰囲気がわかるような、わからないような、モヤモヤっとしつつも好きだった。