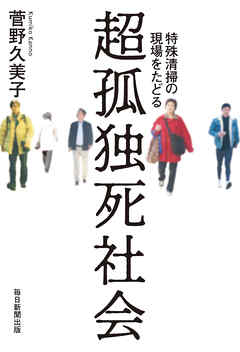

あらすじ

特殊清掃、略して“特掃”。遺体発見が遅れたせいで腐敗が進んでダメージを受けた部屋や、殺人事件や死亡事故、あるいは自殺などが発生した凄惨な現場の原状回復を手掛ける業務全般のことをいう。そして、この特殊清掃のほとんどを占めるのは孤独死だ。著者の試算によると、わが国では現在およそ1000万人が孤立状態にある。これは、とてつもなく大きな数字だ。そして、孤独死の8割を占めるごみ屋敷や不摂生などのセルフ・ネグレクト(自己放任)は、“緩やかな自殺”とも言われており、社会から静かにフェードアウトしていっている。誰もが、いつ、どこで、どのように死ぬのかはわからない。けれども、死を迎えるに当たってあらかじめ準備をすることはできる。死別や別居、離婚などで、私たちはいずれ、おひとりさまになる。そんなときに、どんな生き様ならぬ死に様を迎えるのか。本書では、特殊清掃人たちの生き様や苦悩にもクローズアップしながら、私たちにとっての生と死、そして現代日本が抱える孤立の問題に徹底的に向き合う。

※こちらの作品は過去に他出版社より配信していた内容と同様となります。重複購入にはお気を付けください

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

凄まじかった。

こんな風に孤独死に向き合ってくださる特殊清掃の方々。社会的な地位は高くないが、今後ますます必要とされることだろうと思う。

ドライすぎる人では周囲に寄り添えないし、共感力の高すぎる人には辛すぎて出来ない仕事。

本当に頭が下がります。

Posted by ブクログ

※インスタに掲載したコメントの転載です

昨年の夏、熱中症による孤独死が多かった。腐敗した遺体があった部屋を現状回復させる現場のルポは、読んでいてかなりキツイ。でも、それは自分の隣の部屋で起きているかもしれないし、最近、連絡が取れていない身内や知人に起きているできごとかもしれない。

・

生野区は高齢化率31.4%、ひとり暮らし高齢者比率20.6%でどちらも24区中2位で、地域福祉が充実しているから一人でも暮らせるともとれるが、こどもや孫世代がまちに帰ってこない結果とも言える。また、家賃の安さからの流入も一定ある。

・

この本には、40代・50代という年齢ゆえに福祉ネットワークから漏れて孤立し、ゴミ屋敷の中で死んでいた人の話も出てくる。制度はいつも、法そのものが古かったり、施策が作る側の想像力が欠けていたりして、なかなか穴が埋まらない。その現実を突きつけられる。

・

若いときはエリートで、外資系の企業で活躍していた兄は、ある時期から「仕事が忙しい」と会う機会がなくなった。20年ぶりに会うと、ゴミに埋もれて引きこもっていた。失職したことを、知られたくないがゆえに、身内に「助けて」が言えなかった不幸。

・

必要な時に「助けて」と言えることこそ、「生きる力」。でも、言えない人がいる。不器用で傷つきやすくて、周りが時間をかけて関係を築かなければ悩みが言えない。その人の「生きたい」「立ち直りたい」気持ちを呼び起こし、応援し、ゆっくり一緒に歩いていく役割の人たちは誰なのか、行政職員の人員が増えない中で、悩む。

・

今言えるのは、とにかくひとり暮らしの身内がいれば、近所の人にも一度お願いをしておくといいことと、ITも活用した見守りサービスを使うこと。そして、自分の近所に住む人を「気にかける」ことから始めたい。

・

この本では、孤独死した人やその家族、特殊清掃に関わる人の人生を感じるだけでなく、解決のヒントが最後にまとめてある。

・

その中で「これだ!」と思ったのは「セカンド小学校」というアイデア。孤独死者数・年間約3万人という数字を出した研究者の提案で、リタイア後の生涯学習などを義務化するというもの。定年後に全員、地域の「セカンド小学校」に入り、出席すれば地域の商品券がもらえたり、逆に欠席すれば年金が減額される。

・

強制力を伴うので、地域ネットワークの中に入りやすくなるし、「閉じこもり」が避けられる……生野区のめざす「まちぐるみ教育・みんなの学校」構想の中に入れこめるような提案だった。

・

行政としての視点で読みながら、一方で「自分はどんな人生の終わり方をしたいか」についても、考えてしまう一冊。重かった。