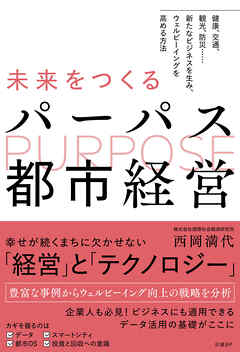

あらすじ

幸せが続くまちを支える「経営」と「テクノロジー」

「パーパス都市経営」が未来を拓く

「パーパス都市経営」とは、「パーパス経営」と「都市経営」を併せ持つ言葉として、

本書で新しく定義したものです。「パーパス都市経営」が目指すのは「幸せが続くま

ち」です。それは「ウェルビーイングが高いまち」であるとも捉えられます。

まちのパーパス(存在意義)となる「ウェルビーイングの向上」の実現に向けて、民

間の行動原理の観点を取り入れた「経営の視点」と「データ」を活用しながら、経営

を持続的に回し続けていく。

それが「パーパス都市経営」です。

人口減少、少子高齢化、インフラ老朽化が進むなか、効果的な手立てを打つことがで

きずに、孤独で不便な生活を受け入れたまちになるのか。最先端の技術、新しいビジ

ネスで課題を解決し、地域コミュニティに支えられて、住民がウェルビーイングの高

い暮らしを営むまちになるのか――。

明るい未来には「パーパス都市経営」が欠かせません。そのカギを握るのは「データ

活用」「スマートシティ」「都市OS」「投資と回収への意識」です。

「パーパス都市経営」は、まちづくりを担っている自治体だけがかかわるものではあ

りません。そのまちに暮らす住民や、まちづくりに役立つノウハウを持つ企業や団体

なども「パーパス都市経営」に関与するパートナーになります。

健康、交通、観光、防災といった分野で、どのような新たなビジネスを生み、ウェル

ビーイングを高めていくのか。本書では豊富な事例をもとに、データを活用した新し

いビジネス展開のヒントをご提供します。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ウェルビーイングが高いまちとは「人々が助け合い、暮らしやすく、社会インフラや経済も維持でき、ずっと幸せが続くための好循環があるまち」です。

(引用)未来をつくるパーパス都市経営 健康、交通、観光、防災…新たなビジネスを生み、ウェルビーイングを高める方法、著者:西岡満代、発行:株式会社日経BP、2023年、74

最近、私は「幸福学」という言葉をよく耳にする。幸福学の第一人者、前野隆司氏(慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授)らが昨年、「ウェルビーイング(日経文庫、2022年)」を出版されたのは、存じていた。世界で一番幸せな国・ブータンは、世界で始めて、国の発展を図る指針として、GNP(国民総生産)ではなくGNH(国民総幸福量)を取り入れたことで有名だ。我が国は、人口減少、インフラの老朽化、地域公共交通の撤退や縮小など、人口減少による悪循環に陥ろうとしている。その我が国で、果たして「幸せが続くまち」の実現可能性はあるのだろうか。その解に挑戦すべく、一冊の書籍が発刊された。その書籍のタイトルは、「未来をつくるパーパス都市経営(日経BP、2023年)」である。本書には、前述の前野隆司氏も登場しているという。また、「パーパス」は、直訳すると「目的」だが、最近注目されている「パーパス経営」とは、社会における企業の「存在意義」や「あるべき姿」を活動の指針に据え、この指針に基づいて経営戦略や事業戦略を立て、各種の事業活動を推進するというもの(本書、92)である。

では、「ウェルビーイングが高いまち」を目指すためには、なぜ「パーパス都市経営」を目指すべきなのだろうか。その解を紐解いていくことにした。

この書籍は、主として、著者の国際社会経済研究所の西岡満代氏を始め、前述の幸福学の第一人者の前野隆司氏、そして前富山市長の森雅志氏という三人がタッグを組んで展開されていく。まず、西岡氏が全体を監修し、前野氏とのコラボによってウェルビーイング都市とは、どのようなものかを定義づけていく。そして、パーパス都市経営が目指すウェルビーイング都市とは、少子高齢化を迎えても、「いつもさりげなく心身の健康を見守ってもられるまち」や、「ロボットやドローンが身の回りや社会インフラを支えてくれるまち」、さらには「地域の人たちとつながり、必要なときに助け合えるまち」ということが明らかになっていく。

そこで、前野氏の登場である。前野氏は、端的に幸せの4因子を次のように提唱される。この4因子とは、「やってみよう」「ありがとう」「なんとかなる」そして「ありのままに」である。さらに、2020年にデジタル庁らが公表した地域生活のウェルビーイングを探るために開発したLWC指標に話が及んでいく。この指標では、「異地域生活のウェルビーイング指標」における8個の「幸せ要因」と2個の「不幸せ要因」な要因から成り立つ。ブータンのGNHにも似通う新たな指標の誕生によって、成熟した我が国においては、経済成長ではなく、新たな国民生活の質の追求を目論んだ新たな都市基準の指標が誕生したことになる。

そして、本書では、ウェルビーイングの高い都市経営を目指すべく、課題を解決する手段として、スマートシティを提唱する。スマートシティは、デジタル技術を活用した新しい街の姿のことを指す。パーパス都市経営とは、「まちの運営に経営の概念を持ち込み」、「その経営には自治体だけではなく、住民や企業も参画し」、「データを活用して課題の解決を図る」というものだ(本書、80)。

いま、私は、ソーシャル・インパクト・ボンド(以下SIB:Social Impact Bond)という手法に注目している。これは、2010年に初めてイギリスで始まった官民連携による社会課題解決のための投資スキームであり、官民連携のための仕組みの一つである。前述のとおり、各地方公共団体は、少子高齢化やインフラの老朽化と言った課題を抱える一方、税収の増加が望めないという悪循環に陥りつつある。そのため、SIBのようなスキームは、これから主流になっていくのだろうと考える。しかしながら、このスキームには、本書で言うパーパス都市経営にも言えることなのだが、「民間企業にとってもWinが必要」である。行政の資金繰りが苦しいから、民間企業に資金提供を頼るといった「一方的な行政側だけのWin」では、公民連携は、頓挫することになるだろう。いかに、民間資金も活用した「投資」や「回収」といった概念を公共セクターに持ち込むのかが鍵になると感じた。

本書では、西岡氏、前野氏に続き、前富山市長の森氏も登場する。森氏は、富山市において「コンパクトシティ」を掲げ、特徴的なまちづくりを推進したことで知られ、地方自治の世界では著名なかただ。森氏は、「データを活用すればまちを変えられる」としているが、その背景には、データに基づき政策を立案・検証する「EBPM(証拠にもとづく政策立案)」という考えがあると気づかされた。一見重要でないデータも収集し、データをどう使っていくかを考える。そして、そのデータ活用について、できる限り客観的に測定可能なアウトカム指標を設定し、実際の効果を検証することが感じた。私は、森氏の紹介する富山市の事例において、今後の私の仕事の参考になるものがあった。データは、このように使うべきなのだと、改めて感じさせられた場面であった。

私は、縁あって、昨年、宮城県山元町を訪れた。その際、地元のかたから「ミガキイチゴ」の話を伺った。このイチゴは、2012年1月に設立した農業ベンチャーであるGRAによるブランドイチゴだ。山元町のかたのお話だと、「一番高いランク『プラチナ』は高級店で1粒1,000円にもなる」とのことであった。現地でこの話をお伺いし、2011年の東日本大震災の爪痕が残る東北の地で、私は、このまちで一筋の光を見た気がした。本書においても、パーパス都市経営の先端事例として、この「ミガキイチゴ」も紹介されている。そのほか、まちの経営事例としては、せとうちDMOや柏の葉スマートシティコンソーシアム(千葉県柏市)なども紹介されている。さらには、書籍「Smart City 5.0 地方創生を加速する都市 OS(インプレス、2019年)でも詳述されている会津地域スマートシティ推進協議会の事例も紹介されるなど、先進的な事例が数多く紹介されている。

全てが好循環になってウェルビーイングを目指すパーパス都市経営について、私は先進事例なども目の当たりにし、その必要性を認識せざるを得なかった。人口減少や老朽インフラ問題など、地方都市の未来は、よく暗いと言われている。しかし、本書は、このようなネガティブな状況にさらされている地方都市に、新たな“希望”を見出していた。

今後、本書は地方における、新たなまちづくりの経営教科書的な役割を果たしていくことになるだろうと感じた。これからも、我が国に住むすべての人たちが幸福感を味わいながら暮らしていくために。