あらすじ

不動のNo.1ホステスには秘密があった

高度経済成長期、名門キャバレーのトップを張る二人のホステスは、勤め人の10倍以上を稼ぎながらなぜ下町の長屋で共に暮したのか。

※この電子書籍は2019年9月に文藝春秋より刊行された単行本の文庫版を底本としています。

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

BK制作の朝ドラと同じ匂いがした。本作で語られる時代の文脈や人々の息遣い、光の濃淡が朝ドラのそれとほとんど同じ。ただ一つ違うのは、主人公がキャバレーのホステスで、絶対に朝ドラでは取り上げられないだろう題材だということだ。

朝ドラは、本物の光の側を生きる人々しか主人公になり得ないが、本作はにせものの光に縋るしか生きる術を持たない人々にスポットライトをあてた。不幸なことから夜の世界へ足を踏み入れることになるも、持ち前のキャラクターと負けん気でのし上がる主人公のルー。一方、店のナンバーワンでありながらも貧乏暮らしを続け(この理由は最後に明かされるのだが)、ルーに「ねえさん」と慕われる真珠は、裏主人公と言って良いだろう。この2人が織りなすシスターフッドも見所のひとつだ。

戦後から高度経済成長期、バブル期、そして平成初期を生き抜いた、2人の女の生き様が凝縮された見事な小説だった。

Posted by ブクログ

クリームソーダ。嘘っぽい鮮やかな色彩としゅわしゅわとした炭酸に酔いそうで、クリームの甘さに笑顔になるような。

ルーの潔さとテンポの良さがキレッキレで、彼女の渇望するものがよくわかる。美しい竜宮城の物語だなーって思うけれどクリームソーダのような甘ったるさが優しくて救われる。

ご馳走様でした。

Posted by ブクログ

矢継ぎ早に繰り出される大阪弁が、耳元でずっと聞こえている。

京橋という街で存在感を放つキャバレーの、きらめきと喧騒が目に浮かぶ。

ルーのたくさんの言葉や、行間からさえあふれ出てくるような強い気持ちが熱くて、応援したい気分になりながらぐいぐい読んだ。

仕事に誇りを持ち、性別による差が社会の中にあると分かりながらもひざを折らないルーの、なんとまぶしいことだろう。

「にせもんでもいい、あれは光や。あの光の行き着く先はカネで、だけどカネになると不思議とちいとも光らん。――可能性、望みこそが光だ。」

キャバレーというビジネスの栄枯盛衰が描かれているのも興味深かった。戦後の発展、バブル、不景気。家電の登場やさまざまな新しいモノにより、キャバレーだけでなくたくさんのビジネスが変化し生まれては消える。どの時代でも止まることのない経済の流れの中で、ルーはひたすら前を向いて歩いて(走って)いた。

そして、そんなルーと対照的な真珠ねえさん。あらすじや帯文では真珠の抱える秘密がフォーカスされているが、実際ルーがそれを探ろうとするのは後半の後半。ひとにはそれぞれ事情がある、ただそれだけのことと思ってお互い干渉しすぎずにふたりはずっと暮らしてきた。

ある意味戦後から離れられなかった、立ち止まってしまった真珠の姿は、理由を知れば悲しいものだけど、歩き続けるルーのオアシスでもあった。長屋での生活を持っていたからこそのルーのまぶしさであると思うと、やさしいあじさい、たたずむ地蔵さんのような真珠との強い結びつきこそが、悲しさよりもずっと、胸にしみる。

Posted by ブクログ

作品の主役はエミコさん!だと思って読むととても身近に感じられてスッとこころに入ってきました。出てくる人やもの、建物が実際にあるものが多くて主人公は誰なんやろ〜?なんて思いながら読んだからかもしれません。

じゃあ真珠はだれ?なんて考えてしまいますね。

Posted by ブクログ

大阪人なら、行ったことはなくとも名前は知っている京橋グランシャトー。ずっと「グランシャトー」やと思っていたのに、えっ、「グランドシャトー」やったん!?と驚きながら読みはじめましたが、実存するのは「グランシャトー」ですよね。

どこまでがホンマなんですか。史実に基づいた小説を書くのがお得意な著者のこと、グランシャトーもそこで働く人たちにもきっとモデルがいらっしゃいましょう。

いわゆるお勉強はでけんかったとしても、人生の機微を知る人たちがここにおる。姫路から逃げてきて京橋にたどりつき、中崎町の長屋に居ついたルーと共に、何十年という時を私も過ごしたような気分になりました。

すべての光景を思い浮かべることができるからこそ浸れる小説だという気もします。大阪人以外の人が読んでも面白いのかどうかは聞いてみたい。

Posted by ブクログ

よく知ってる京橋や中崎町が出てきて嬉しかった。

古地図が好きな私は、昔はこんなんやったんやなぁと想像しながら読むのも楽しかった。

ルーのどぎつい大阪弁も軽快でスカッとするし、なんせ大阪大好きな私には大阪ほんま本大賞バンザイやった!

大阪人の人情や深さは今も失われずにあると信じたい。

家族に恵まれなかった2人やけど、真珠ねーさんとルーの関係が心温まり、羨ましくもあった。

Posted by ブクログ

大阪京橋のグランシャトーにまつわる物語であること、私自身長年大阪に住んでいること、京橋近辺の街並に多少思い入れがあったこともあり、思わず購入。

昭和も終わりに差しかかっていた子供の時分、大阪環状線の京橋駅を降りたときに感じた強烈なドブの臭い、地面にびっしりへばり付いているガムの吐き捨て跡と、あたり一面に捨てられているタバコの吸殻。こんなに汚い街があるなんて子供ながらに衝撃を受けたことを今だに覚えている。

大阪の汚い街と言えば西成のイメージがあるかもしれないが、自分の中では京橋こそが大阪で一番汚くてガラの悪い街というイメージだ。

こんな負のイメージが強い京橋だが、グランシャトーの曲は鮮明に覚えているし、何度か飲みに行ったこともある。(グランシャトーには行ったことはないが…。)

作中では「ルー」と「真珠」という源氏名のホステスを中心に、昭和30年代の高度経済成長期から平成初期のバブル崩壊までの時代の流れの中で、グランドシャトーの栄枯盛衰と2人の人生が絡み合いながら物語が進んでいく。

真珠との出会いをきっかけにグランドシャトーのキャバレーで働くことになるルー。だが、口が悪く喧嘩っぱやいルーはグランドシャトーの寮をすぐさま追い出され、No.1ホステスである真珠が住む長屋を紹介され、そこで真珠との共同生活を始める。

長屋の近くに天神橋筋商店街があるので、この商店街の描写も数多く出てくる。(自分も天神橋筋商店街は大好きな商店街だ。)商店街の路地裏にひっそりと佇む個人店や、古家の隙間から隙間にひょっこり移動していく猫は、古き良き時代が確かにそこにあることを思い起こさせる。

ここから物語はルーが東京進出して、グランドシャトーを立て直すといった流れになっていく。

時代の急速な変化の中で、悲しみ、時には喜びの感情を剥き出しにしながら生きるルーの逞しさに惹きつけられ一気に読ませてもらった。

作中でも語られるが、時代背景は高度経済成長からバブル崩壊にかけて描かれていて、街も人も戦争の傷痕を乗り越えたというよりは、無理やり金や豪華なもので塗りつぶして誤魔化しながら突き進んでいる。だから、街並に輝く光は全て偽物なのだと。いずれはそのツケを何らかの形で支払うことになる日がくるのかもしれない。

Posted by ブクログ

この本は書店でタイトルを見た瞬間、大阪人なら買わねば。と作家名も何も確認せずに購入。ある一定年齢以上の関西人なら必ず知っているCM。京橋のレジャービル「グランシャトー」がモデルだとすぐにわかったからだ。

プロローグを読み始めてすぐに作品世界に吸い込まれ、最後まで読んで、再びプロローグに戻って読み、そのまま二周目を読んでしまうという、非常に奥が深い小説でした。

もう二度と戻らないゆったりとした時の流れと懐の深い昭和の空気感が文章からあふれてきます。そしてこの本を開くと、一定年齢以上の関西人なら必ず歌える「京橋は♪」で始まるあのCMソングが脳内で再生されます。主人公ルーの執着が悲しく切なく逞しく愛おしい。良い作品でした。

Posted by ブクログ

小説の舞台である京橋や梅田、中崎町のあたりを知っている人は(昔の姿を知らなくても)、是非読んで欲しい。知らない人も、読んでから、大阪に来て欲しい。

大阪はどんどん発展してるけど、これまでの歴史に上書きしてる訳じゃなく、重ね塗りされて、昔の姿がうっすら透けて見える場所だと思う。だから、昔の描写でも、不思議と見たことがあるような気分になりました。

主人公?のルーも、言葉や行動は乱暴なときがあるけど、純粋で、真っ直ぐで、優しくて、私は大好きです。

Posted by ブクログ

プロローグから、テンポの良い大阪弁の丁々発止のやり取りに笑ってしまった。

物語は大阪京橋にある、言わずと知れた、あのビルがモデル。

逞しく生き抜いてNo.2にまで上り詰めたホステスのルーと、不動のNo.1ホステスの真珠。

この手の話にありがちな「女の闘い」は二人の間には無い。

真珠をどこまでも慕うルーと、ルーを優しく包み込む真珠。

月70万も稼ぎながら長屋で慎ましく暮らす真珠は、辛い過去を背負っていた。

真珠の心中は分からない。良く生き抜いたと思う。

そして、ルーも。

高殿氏はインタビューで「キャバレー文化を筆で残しておきたいと思った」と語っている。

哀しくも温かく、夢中で読んで心を揺さぶられた。

手元に残しておきたい一冊。

Posted by ブクログ

大阪のキャバレー、グランドシャトーのNo.1とNo.2のホステスの人生、生きざまを描いた物語り。プロローグは全編読み終わって読み返すとまた違った見え方がする秀作です。普段、知らない世界を垣間見るワクワク感は高殿さんの作品の随所に表現されていて読んでいて流石というか、とにかく面白いです。

Posted by ブクログ

入社して間もない頃、上司に連れられて行ったミナミのキャバレーの雰囲気を思い出した。かなり昔の昭和感がすごくて、大きな舞台がありボックス席が大量にあって、少し宮殿っぱい雰囲気にすごく圧倒された。あの頃の上司と共に懐かしく思い出された。

主役のルーは、悲惨な子供時代を過ごしたにもかかわらず、常に前向きでどんどん自分の思うがまま進んで大物になっていく姿が、見事に描かれていた。真珠ねえさんの一生は、なにか悲しい人生に思ったが、すごく心に残る作品だった。

Posted by ブクログ

戦後の女性の社会的地位がまだまだ低い時代。キャバレーからキャリアを築いた2人の女性のお話。

真珠とルーは静と動という感じでタイプは全然違うけれど、人との縁を大切にしながらも自分に忠実に自分のやりたいことをして着実に人生を歩んでいる感じがとても素敵でした。特にルーの階段を駆け上がるようなキャリアは読んでいて気持ちよかったです。

キャバレーを取り巻く環境の変化がとても慌ただしく、昭和から平成にかけての日本はとても目まぐるしく発展していったんだろなぁと思わずにはいられませんでした。

物語の舞台の京橋や中崎町を街歩きしたくなりました。

Posted by ブクログ

キャバレーって行ったことないけど最後まで読むと、行き場のない女性の受け皿の一つになっていたんだなと思った。客目線じゃなくて働き手目線になってしまったけどそう思った。

哀しい人が哀しい人を救う。

人生捨てたもんじゃないなと思う。

どん底でもしがみついてればなにかいいことはある。

真珠姉さん激シブでした。

Posted by ブクログ

旅先で「大阪ほんま本大賞」の帯を見つけ、折角の機会だと思い購入しました。

キャバレー「グランドシャトー」で働く2人のホステスを軸に、高度経済成長期から平成初期までの大阪・京橋の歴史をたどる、激動の時代を生きた女性たちが"ひかり"をつかむ物語。

主人公・ルーの過酷な家庭環境の中で必死に生き抜いてきた強さと爽快な大阪弁に元気を貰い、そんなルーを救った先輩ホステス・真珠さんの何があっても優しく見守る温かさに心が救われ、2人の地蔵長屋での生活に癒されて。

普段の私なら手に取っていないジャンルだと思うので、本大賞をきっかけに出会えて心から良かったと思える作品でした。

No.1ホステスの真珠さんがどうしていつも同じ衣装で、地蔵長屋での質素な生活を続けているのかの真相を知った時、涙が止まりませんでした。

"ずっとしんどいのがいちばんあかん。"

私も誰かに貰った優しさを、他の誰かにもかけてあげられる人になりたいと思えました。

Posted by ブクログ

Osaka Book One Projectによる「大阪ほんま本大賞」

大阪の本屋と問屋が”ほんまに読んでもらいたい大阪ゆかりの本”を選ぶ。

大阪及び関西近隣エリアの本屋さんが力を合わせて受賞作を売り

その収益の一部で大阪府の児童養護施設に本が寄贈される。

選考条件は

・大阪に由来のある著書、物語

・文庫本

・著者が存命であること

毎年、天神祭りの日に発表されるこの賞も今年で11回目。

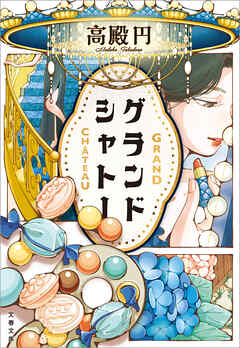

今年の大賞は、高殿円さんの

『グランドシャトー』

高度経済成長期、

義父との結婚を迫られたルーは

キャバレー「グランドシャトー」のNo.1ホステス真珠(しんじゅ)の家に転がり込む。

姉妹のように仲睦まじく暮らすも、

莫大な金を稼ぎながら下町の長屋に居続ける真珠をルーは不審に思い過去を探るがー。

”男の作った城”キャバレーが町と女の生きざまを照らし出す、

これは”ひかり”の物語。

(文庫裏表紙より引用)

『グランドシャトー』

タイトルを見て、私の頭に浮かんだのは

「ん?”グランシャトー”ではなくて”グランドシャトー”?」

グランシャトーは大阪、京橋にある総合レジャービル。

その中に、キャバレーが入っていた。

京橋はええとこだっせ、グランシャトーがおまっせ♬

関西人なら知っている人が多いであろうCMソング。

1980年代まで深夜帯を中心に放送されていたようだ。

私、今でも歌えるわ。。。

てっきりキダタローさんの作曲だろうと思っていたら

作曲者不詳になってて、ちょっと驚いた。

小説『グランドシャトー』は

まさにこの京橋”グランシャトー”がモデルになっている。

産経新聞・大阪版で連載されていたこの小説。

著者の高殿円さんはインタビューで↓のようにおっしゃっている。

大阪でキャバレーの話を書こうと思ったら

千日前か京橋だなあと思っていて。

そこで京橋にしたのは、もちろんグランシャトーがあるからなんですけど、

もう一つの理由は1945年8月14日、

終戦の前日に1トン爆弾が落ちて一度灰の街になったことが大きいですね。

前日なんて日本はもう降伏していたはずなのに、なぜ…。

そこからコンクリートを敷き詰めて、

闇市が立って、あっという間に歓楽街になった。

都心なのに長い間爆弾が埋まっているということで再開発もされず

そのまま手つかずだった元陸軍の施設がすぐそば。

大阪の中でも一番古き良き、

そして何でもありな五目めしみたいな感じが残っています。

でも、そういった京橋の良さもいつかはなくなる日が来るんじゃないかと思って。

それなら、私が覚えているうちに書き残そう、

キャバレーがまだなくなっていないうちに書く意味があるんじゃないかと思いました。

(引用:本の話〈高殿円インタビュー〉消えゆく文化、キャバレーを書き残したい)

主人公ルーはこの目まぐるしい変化の時代を

キャバレーで生き抜いてきた。

そこはまさに戦場だった。

その「グランドシャトー」に足を踏み入れる前から

ルーの人生は過酷だったけど。

自分は昭和世代だと思っていたし、今も思っている。

だけど、私の知る”昭和”はいつも”ひかり”が当たっていた。

当たり前だと思っていたそのことは

実はとても恵まれたことだったんだ。

ルーは”ひかり”を求めて強く生きていた。

ずっと、ずっと。

読みながら、ルーの悲しみ、悔しさが伝わってくることが何度もあった。

そして、ルーの強さに喝采を送ることも。

知っているつもりでいた

あの時代の大阪を追体験しながら

ちょっと懐かしい気持ちになっていた。

読み応えのある一冊だった。

Posted by ブクログ

いつも立ち寄る本屋さんに『大阪ほんま本大賞受賞作』として陳列されていて、華やかなイラストが本棚一面を埋め尽くしていたのが圧巻で、思わず手が伸びた。

大阪人にとっては、幼い頃からテレビをつければ否応でも目にした「グランシャトー」のCM。

CMキャラのリリアンさんが強烈なインパクトを与え、夜の時間帯にしか流せない怪しげな面白さがいつまでも記憶に残る。

本作は、実在した「グランシャトー」をイメージしたキャバレーを舞台に昭和から平成にかけて苦難を乗り越え、深い絆を深めていく2人の女性の物語。本当に実在したかのような人物像の描写にグイグイ惹き込まれ、赤の他人同士が家族以上にここまで信頼や尊敬し合える関係にとても胸が熱くなり、羨ましくも感じた。

Posted by ブクログ

にせもんの光でも、光なん?(p.176)

〔Ⅰ〕ルーの波乱万丈。真珠に拾われグランドシャトーのナンバー2として五年、東京の有名タレントとして二十年、戻ってきて沈没寸前のグランドシャトーをたてなおし七十二歳にして現役ホステス。

〔Ⅱ〕真珠はなぜかグランドシャトーにこだわっているようだ。ルーは真珠だけにこだわっておりそのためにグランドシャトー再建もした。

〔Ⅲ〕これはルーと真珠の物語。パワフルなルーと神秘的な真珠。ふたりは自分を曲げず生きる。そのいさぎよさに魅せられ、やがて哀しくもある。産経新聞やったかに連載されてたとき読んでたけどいっぺん通しで読んでみようと。

ここはキャバレーだ。踊りと音楽がすべてなのだ。(p.11)

ええか、キャバレーっちゅうのは大阪の生まれや。(中略)楽しいことはみぃんな大阪から始まったんやで!(p.12)

ここにいるすべての女が、いつかの自分だ。(p.83)

ルーがここから離れないのは、金というものが生み出す希望に目がくらんでいるからである。(p.93)

夢と金が同じものだった時代。(p.93)

ホステスの言うことは、どこまでが本当でどこまでが嘘かはそのときになってみないとわからない。(p.140)

にせもんの光でも、光なん?(p.176)

何でも教えてくれた。あのキャバレーが。(p.218)

浦島太郎はもとからじいさんやったんや。亀を助けて一時だけ、現実逃避をさせてもろただけ(p.262)

もううちしか残った花火をあげられへん。(p.279)

指輪のひとつやふたつ、この世とあの世のすきまに落っこちることもあるやろう。(p.336)

けれど、人も神さんも好きなように流れて集う。ここは街に流れる川の上やから。(p.351)

誰も彼もが楽なほうに生きたらええ。ずっとしんどいのがいちばんあかん。そうやな、ねえさん。(p.351)

■グランドシャトーについての簡単な単語集

【アキ】明広。ルーの弟。

【大路アキヒコ】ルーがグランドシャトーに来たときの支配人。オーナーに見込まれてやってきたやりて。

【川崎橋】ルーが真珠と出会った橋。どの橋や? と思って調べてみたらよく通ってる橋やった。

【北野病院】真珠が治療を受けている病院。実在。大阪では最も評判のいい病院かもしれない。

【グランドシャトー】大阪京橋にあるキャバレー。ルーが入った頃は百五十名のホステスがいた大キャバレー。モデルは当然「グランシャトー」でしょう。現在すでにキャバレーはなくなっていますが器はいまだ健在で他のことをやってはります。一度も入ったことはないけど大阪人なんで若い頃しょっちゅう、コメディNO1のお二人が踊ってるテレビCM観てました。売春等はせず、客が健全に(?)チークタイムで踊ったり疑似恋愛を楽しむ店というイメージ。ちなみに今これ書いてるのはグランシャトーから歩いて数秒のとこにある喫茶店。呑兵衛ではないけど、京橋はホームグラウンドのひとつで僕にとっての「大阪」。あとは天王寺と梅田(ずいぶん雰囲気違うけどそこもまた、大阪。

【地蔵長屋】ルーが真珠とともに暮らすことになった。両端に地蔵がある。真珠は毎日地蔵をきれいにしている。

【真珠】ルーが若かった頃の憧れのホステス。稼ぎは国会議員以上。いつも黒のベルベットロングドレス。お腹が空いていそうな人や動物を見かけるととりあえず持っているお菓子を与えてしまう。よくわからない性格で天然ボケ系なのか外国人なのかとか想像してみているが。

【隅田】ボーイから二十五年のたたき上げ。

【チキンラーメン】ルーと真珠の絆のひとつ。

【TOOKO】ルーが見つけてきたシンガーソングライター。モデルというのではなくイメージ的にはaikoさんかな。

【中崎町】ルーと真珠が暮らす寮があった。梅田に近いけど、かつてはここに描かれたように下町というか場末感あふれる場所やったんやけど梅田の広がりとともにそういうのを好む意識高い系の人たちのおかげで(?)今はずいぶんおしゃれな感じになってきた。ちょっと残念ではあるけど、悪いことではないんでしょう。

【ナギサ】ルーが入った日に真珠のツナギをしていたホステス。ルーをうっとうしがってる感じ。

【成島】オーナー。若ボン。

【弾き語り】ルーはグランドシャトー再建作戦の中で路上で弾き語りしてた〈オトムライ〉=隅田慎滋と〈売れ残りバンド〉をスカウトした。今ならあいみょんさんなんかも目をつけられてたかも。

【ぽんせん】ルーと真珠の絆のひとつ。

【ヘレン】ホステス。ナンバー2の常連。

【まりん】ホステス。ふたり子連れ。寮で幅を利かせていた。

【ミキ】ホステス。あごに大きなホクロがある。

【ミミ】ホステス。ナンバー2の常連。

【やぐらソージ】歌手。贔屓していたルーが適当に歌ったメンショーのCMソングのフレーズをパクりそれがヒットしてなんとなく芸人扱いとなる。モデルというのではなくイメージ的にはやしきたかじんさんかな。

【ルー】主人公。現在七十二歳、伝説のホステス。この物語は十九歳の彼女がグランドシャトーにやってきた昭和三十八年(1963年)暮れから始まる。ダンスするのが好き。真珠を「姉さん」と呼び慕っている。母と弟の明広と洋平がいるが別離した。モデルというのではなくイメージ的には上沼恵美子さんかな。グランシャトーでナンバー2として五年やり東京に出てタレントとして二十年活躍、その後戻ってきて沈没寸前のグランシャトーを真珠のためにたてなおす。

Posted by ブクログ

装丁から想像していたストーリーとは違ったけど、元気いっぱいのルーが時代を生きているのが楽しかった。

今は当たり前にあっても、時代と共に廃れていくもの。

いつの間にか無くなってしまったもの。

そういう哀しさも寂しさもある。

地蔵長屋での丁寧な暮らしに、私は憧れる。

Posted by ブクログ

読みやすかった。京橋の昔の様子が浮かんできた。この本を読むまでグランドシャトー知らなかったが、読んでからはなぜあの建物に気付いていなかったが疑問。

Posted by ブクログ

202301/描写の丁寧さが却って冗長に感じるところもあったけど、登場人物達が生き生きと描かれていて面白かった。大阪人だったら更に楽しめたのかもと羨ましく思ったり。

Posted by ブクログ

通勤で使う京阪電車が京橋駅に滑り込む直前、読んでいた本から目を上げれば、窓の外に見える色褪せた黄色いビル、それが「グランシャトー」。

そこにはついこの間まで(と思って調べてみたら8年も前だった)「ナイトクラブ香蘭」というのがあったよねえ。そこをモデルにして書かれたと思しきお話。

義父との結婚を迫られ家を捨てキャバレー「グランドシャトー」に転がり込んだルーと、彼女がねえさんと慕う№1ホステス真珠の物語。

『みんなが焼け野原から鉄くずを拾って闇市をつくり、あっという間にコンクリートで覆いつくした京橋』の雰囲気がよく表され、当時のキャバレーの様子もよく分かる。

描かれる時代や風俗に加え、京橋や中崎町などよく知った場所が出て来ることもあって、まずまず面白く読めた。

型破りなルーの生き方の中に見える、当時の社会における働く女性の立場や見られ方に対する反骨心が痛快。

莫大な稼ぎがあるはずなのに下町の長屋に居続けた真珠だが、最終盤で明かされた、その清貧な生き方にも心を打たれた。

本の中のグランドシャトーのテーマソングは別のものだったが、脳内には“京橋は~♪”で始まる曲が流れ続けていた。

Posted by ブクログ

戦後の大阪の様子をキャバレーと主人公ルーを通して教えてくれる。そこにナンバーワンの真珠の過去や人柄がミステリー要素として加わっている。

大阪の人たちの人柄の良さが伝わってくる。

Posted by ブクログ

高度経済成長期、義父との結婚を迫られたルーは家を逃げ出され、大阪京橋に1人路頭に迷う。

キャバレーNo.1の真珠の家に転がり込み、キャバレーで働くホステスとはかけ離れた慎ましい生活を送る真珠とともに暮らし始める。

家族との2度の別れを乗り越えルーの逞しく生きる姿に元気をもらえた一冊。

Posted by ブクログ

ねえさんの心のうちが気になり過ぎてあっという間に読み切ってしまった…現代の人間からすると高度経済成長期のヒカリにはとても惹かれるものがある一方で、ねえさんとルーの暮らしを読んでいる時の安心感もまたこの時代の良さなんだろうなぁ

本編と関係ないけどなぜか私の生活と関連する地域、名前が沢山出てきて節々に縁を感じた小説だった。

Posted by ブクログ

男の城に、女が住む。

そんな現代において消えゆく価値観が主流であった中でひとりぼっちになってしまったルーが、ねえさんに出会えたこと。

ひとりぼっちで長屋に住んでいたねえさんの元に、金を貸してくれとも言わず妹のようにずっと一緒だったルーが転がり込んできたこと。

誰もが苦しい世の中で、お互いに帰り、甘えられる家があった。それがこの厳しい世の中を最後まで生きた2人の物語の持つ唯一の温かさだと思う。

こうして強かに、身を寄せ合いながら生きた女性たちのおかげで現代を生きる自分たち女性が自由に生活出来ていることを身に染みて感じると共に、現代にもまだ残る男尊女卑がいつか必ず古いものとして、それこそこの本のように読まれて消費されていく時代が来ることを心から望む。