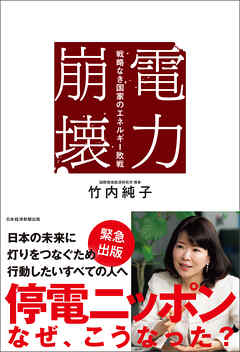

あらすじ

停電ニッポン、なぜ、こうなった?

日本の未来に灯りをつなぐため行動したいすべての人へ

エネルギー逼迫を受けた緊急出版!!複雑に絡み合った原発問題はいかに解きほぐせるのか?

気鋭の論客がエネルギーを切り口に、日本を前向きに軌道修正する道を探る意欲作。

原子力政策の不透明性や電力自由化、急速な脱炭素化政策など、国の根幹をなすべきエネルギー問題は「失策」の歴史にまみれている。

平易な語り口で知られる著者が、電力政策の歴史、原発や再エネが抱える様々な課題をわかりやすく解説し、具体的な解決策を提示する。

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

太陽光発電は、日本は中国米国に次いで3位、国土面積当たりではダントツの世界一。

電力自由化で、火力は急速に減少、再エネは増加。火力は再エネが発電しているときは休憩させられる=稼働率が悪くなる=メンテナンス費用が出ない=維持できない=休廃止が増える。

発電設備の確保、燃料の確保、送配電ネットワークの強靭性確保、が必要。設備投資が不可欠=総括原価方式の料金設定だった。自由化で不可能になった。

温暖化対策で、化石燃料への開発投資が減った=安定供給への危機。

ドイツの天然ガスへの依存は、ウクライナ侵攻で失敗が露呈した。

天然ガスの長期契約の禁止で、ロシアの開発資金が減った。急速にカーボンニュートラルに変換することはできない。開発のリスクを売り手に負わせて、必要な分だけ市場で購入しようとした欧州の失敗。

カナダとアメリカが、ロシア産原油の全面的禁止ができたのは、そもそも依存していないから。

ドイツがLNGの長期契約を結べないのは、温暖化目標と整合しないから。

LNGは、船で運ぶのでどこからも輸入できるが長期保存には超低温を保つ電気が必要。日本では2週間分が備蓄、石油は200日分が備蓄されている。

電力自由化は、原子力事故を起こした電力会社への懲罰的な意味合いがあったのではないか。

日本の電気は今も7割以上が火力、燃料費の割合が非常に大きい。燃料費の抑制と調達の確実性が重要=長期契約が手段。

日本の電気料金がヨーロッパ並みに上がらないのは長期契約による燃料調達が高いため。今は長期契約は減少している。電気料金を下げるためには、競争よりも統合による購買力の上昇が必要だった。自由化→競争→料金が下がる、にはならない。

公益事業は世界的に単独企業や公的企業によるものが多い。オイルショック以降、電力需要の停滞と、小型ガスタービンの効率化で、規模の経済性が働くとは限らないと考えられるようになった。

発電と配送電と小売のうち、発電と小売が自由化された。

電力自由化が難しい理由=大容量で貯められない。供給と需要がバランスする必要がある。究極の生鮮品。

維持費が稼げないと設備が廃棄されいずれ供給力が不足する=ミッシングマネー。「電力とハンバーガーを同列に語ってはいけない」

アメリカでは37州は自由化されていない。カリフォルニアは自由化されたあと止めた。クルーグマンは医療、教育、電気は自由化してはいけないもの、と述べた。

カーボンプライシング=炭素税、排出枠取引、再エネ発電賦課金など。省エネ補助金もその一つになりうる。炭素税を課すなら一度整理が必要。

目標の決め方はバックキャストとフォーキャスト。温暖化政策の目標はバックキャスト=あるべき姿を先に描いて到達するシナリオを考える。エネルギーインフラの転換は時間がかかる。設備廃棄との兼ね合いを考えなければならない。

発電コストは再エネが順調に発電しているときは一番安いが、日本では高止まり。建設費が高い。自然条件が悪い。

再エネ政策の失敗

FIT価格が高く国民負担が高い。FIT=査定なき総括原価主義。地域との共生が図られていない。太陽光パネルの廃棄も問題。製造や工事などの産業化に失敗して、中国にとって代わられた。

FITからFIPへ。再エネ事業が不安定になる。

再エネをうまく使う方法=蓄電池、送電網、水素。時間のシフト、場所のシフト、両方のシフトができる。

現状では9割が揚水発電という蓄電池で貯めている。発電コストは蓄電池の1.4倍。

発電所は地元にも雇用など利益が落ちるが送電網は便益はない。発電所よりも送電設備のほうが地元の理解を得にくい。

水素で貯めるのは効率が悪い。地産地消を目指すべき。

洋上風力はヨーロッパでは有利。強い偏西風、北海の遠浅海岸、漁場としては豊かでないため漁業への補償が少なくて済む。

日本は遠浅の海岸が狭い。浮体式はまだ実用化されていない技術。

原子力はアメリカでは一定以上の損害は国が補填する仕組みになっている。日本はあいまいなまま始まった。

ウランが偏在していない、燃料の備蓄性が高い、温室効果ガスを排出しない。

既存の発電所を使えば、燃料コストの安さから発電コストは安い。

新規の場合は、投資を回収する年数や金額による。

デメリットは事故のリスク、地層処分が決まっていない(トイレのないマンション問題)。当初海洋投棄をする予定だったが、核兵器のゴミを海洋投棄して批判を浴びてロンドン条約で禁止されたため、当てが外れた。核兵器への転用リスク。

原子力発電は発電を制御しずらい。

事業リスクを自由化以前であれば、吸収可能だった。

世界の脱原発の潮流は本物か。

韓国、ベルギー、スイス、台湾は脱原発を表明。アジアアフリカは導入に踏み切る方向。

リスクを全く許容しないのは技術を利用する限り不可能。必要十分条件を示そうとすると安全神話に逆戻りする可能性がある。効率性の原則を取り入れられず、コストパフォーマンスを考えない規制が行われる可能性がある。

原子力の事故は、運転期間経過とともに低下傾向にある。設備は予防保全が行われ、トラブルが出る前に取り換えられている、サイボーグと同じように一定年数経過するとすべて入れ替わっている。

運転期間が倍になれば発電コストは半分になり圧倒的な競争力を持つ。

自由化によって供給責任がなくなれば、リスクを背負って原子力発電を推進する必要はなくなる。

そもそもエネルギー需要が将来増えるのか減るのか、気候変動のゴールは変わりやすい。投資回収が見通せなければ民間は投資できない。

ヨーロッパではエネルギーを市場にゆだねることの難しさに直面している。民間にとって難しいのは先が見通せないこと。大規模な投資はできなくなる。

既存の原子力発電所の活用だけでは、技術は衰退する。小型モジュラー炉や高温ガス炉などの開発が進まない。その間にロシア中国に追い抜かれる。