あらすじ

全編語り下ろし、漫画家よしながふみ初のインタビュー本!

20時間超のインタビューを通して語られる、『大奥』『何食べ』へと至る幼少期からの歩みと一貫した仕事への思い、日々の生活での気づき、家族という集団に向けるまなざし、これからの展望、そして愛してやまない漫画について……

2020年末に完結した『大奥』が第42回日本SF大賞に輝くなど国内外で高く評価され、現在も連載中の『きのう何食べた?』では、ドラマ化・映画化の追い風を受け新たなファンを獲得し続けている漫画家よしながふみが、自身の歩みや自作の制作背景、愛してやまない漫画について語り尽くします。

本書は20時間超におよぶインタビューによって構成されており、『大奥』や『きのう何食べた?』はもちろん、商業デビュー作の『月とサンダル』、初めてBL誌以外で連載された『こどもの体温』、「月9」ドラマの原作となった『西洋骨董洋菓子店』、さまざまな女性たちを描いた『愛すべき娘たち』など単行本化された全作品について、よしながが自身の仕事観を交えながら語っています。さらに、幼少期の思い出、小学校、中学校時代に影響を受けた漫画、高校で所属していた漫研でのエピソード、大学時代の同人活動のことなど、プロデビュー前の話もたっぷりと収録。また『大奥』が完結したあとの、これからの展望も述べられています。

インタビューはBLに造詣が深く、これまでに何度もよしながへの取材経験のあるライターの山本文子が担当。山本のキレがありつつも慈愛に満ちたサポートによってオリジナルの思考や姿勢が照らし出され、よしながふみを堪能できる 1冊となっています。

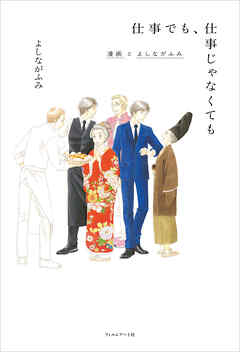

カバー装画はよしながふみ描き下ろしです!

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

ーー橋爪だから婚姻届だったと。

そうです。プロポーズして結婚するなら婚姻届は必要だし、橋爪は真面目だから、昔から考えていたんじゃないかと。キャラクターは一度作ると、そのキャラクターが話を作ってくれるようになると思います。こういう人だったらこうするだろうなと、今度は道筋を考えやすくなるというか。

ーーそのあたり、キャラクターを膨らませたり、行動を埋めていくような二次創作での活動から影響を受けていると思いますか?

どうでしょう。このキャラはこういう人だという解釈を自分の中で固定化するというのは、二次創作では大事だと思います。そこがブレなければ、話は勝手にできると思うので、でも、オリジナルの場合はどうだろう。ただ、二次創作をすることで、自分がどんなタイプの性格をしたキャラが好きかの気づきは得られると思います。オリジナルだけ描いてると、話が先行になってしまうことが多く、どんなキャラを自分が好きなのかは明確に自覚しにくいと思うんです。逆に二次創作の場合は、自分はこういうキャラが好き、こういう関係性が好きというのがまずあるので、そこを出発点にできるのは大きいんじゃないでしょうか。特にBLだと、自分が好きなものを描くということがすごく重要で、結局それが面白さにダイレクトに結びついたりするんですね。熱量が勝るというか。なので、自分の好きなキャラや関係性に自覚的な人のほうがBLは面白いものを描けるんじゃないかと思います。描き手としての自分の持ち味を考えろとか、そんな就職活動の自己分析みたいなことを求められても困りますが、自分の好きなキャラクターや関係性の考察だったらいくらでもできるじゃないですか(笑)。

ーー担当の方からの要望で登場したエイジですが、小野に限らず彼に関わる人たちがメンター的な役割を担いつつ、エイジからもいい影響を受けるあたり、重要な役どころに収まっている印象です。

そうなんですよ。エイジを入れようと決めたときは、どちらかというとああいう性格がわりと苦手で、騒がしくなるし、でも他のキャラと違いを出さなきゃいけないしなぁ……なんて気乗りがしなかったのですが、描いてみたら存外描きやすくて(笑)。何がいいって、空気を読まずに無神経なところで、無神経だから話を回せるわけです。小野だったら気を遣ってしまって橘に振れない話題も、エイジだったらズバッと橘に聞ける。話の展開において、性格が違う存在が一人いることの重要さを学びました。戦隊ものなどでキャラの違いを際立たせた集団にする意味があらためてわかったというか。

描くときに裁かないほうが好きなので、物語なんだけど、ドキュメンタリーのような気持ちになっちゃうんですね。ドキュメンタリーと同じで、私は切り取って提示するだけ。だから、「親子っていいよね」とか「こういうこという親はよくないよね」ということを言いたいわけじゃなくて、ただそこにある、あるがままを描きたいなと思っていました。由紀子の祖母にしろ母にしろ、過去にこういうことがあったのだということだけを描いているのですが、それは私の実体験でもあって、自分の祖母や上の世代の人と話したりしていると何らかの事情が垣間見られて「ああ、なるほど」と思う瞬間があるんですよね。そして「ああ、なるほど」以上の感想はなく、その事情の発露の仕方をいいと思っているわけではないけれど、そこに至る因果はあって、それをそのまま物語にも出したいと思っています。「ああ、なるほど」体験を描きたいというか。

ーー物事の是非や何らかの意見表明をしたいわけではないと。

そうですね。物事の内部構造を見せたいということなのかもしれません。こういう構造だったとわかるだけで、人によって救いになるときがあると思うんです。『愛すべき娘たち』はキャラクターの魅力で引っ張るような物語ではないですし、結果として人間関係の構造だけを見せて終わる話になったので、エンタメとして足りているのかという不安は結局最後まで拭えなかったのですが。

ーー八ページという尺についてはいかがでしたか? それまで商業誌ではあまり描かれたことのない長さだと思いますが。

それまではほぼ尺というものを意識せずに仕事をしてきてしまったものですから、原稿用紙八枚にどれだけの話が入るものなのか、自覚的に把握をしていなかったんです。だから、この漫画を描いたことで大きな学びがありました。食べ物について描いたうえで一つはエピソードが入ることが体感できて、なるほど八ページには結構入るものだなと気づきを得ましたね。感覚としては食べ物に四・エピソードに四という感じでいけると。これが『きのう何食べた?』に繋がっていくんですよ。『きのう何食べた?』は十六ページなんですが、それだけあったらいろいろ描けるわけで、始めるときにその点で不安はありませんでした。この尺の感覚というのは流用が利いて、自分が描きたいエピソードにだいたいどれくらいの枚数がかかるか、具体的な算段が立つようになりました。何ページになろうと、基本は四か八のエピソードを組み立てていけばいいとわかったのも大きかったです。

ーー十九巻の特装版に収録されている菓子研究家の福田里香さんとの対談でも、「異世界の設定だけど、そこで起こることは非常に少女漫画的なんです。そういう意味では『大奥』は白泉社らしい漫画ですよね」とお話しされていました。この『白泉社らしい』というイメージについてあらためて聞かせてください。

一つは、物語にファンタジーやSF設定の加味が許されていることですね。それと、男女に限らず人間の性愛や友愛、いろいろな関係が描かれていること。それから<家族>への思いや悩みが描かれているものが多い印象があります。たとえば『日出処の天子」にしても、厩戸王子が真にほしかったものは毛人(えみし)の愛というよりは母からの愛情で。母親に愛されなかった心の空洞を埋めてくれると思えた相手が、毛人だったということだと思うんです。また『はみ出しっ子』や『フルーツバスケット』でもほしかった親からの愛情が得られなかった人たちが描かれています。そういった作品のほかにも『ここはグリーンウッド』や『エイリアン通り』だとか、一つ屋根の下で共に暮らす<擬似家族>が描かれる作品が多い印象で。家族関係の悩みというのは少女漫画に多い題材ですが、白泉社の作品は<擬似家族>として暮らすことが通過点としてあるんですよ。悩んでいる人が男女間の愛情によって救われるわけではないのが<白泉社らしい>なと。それが現実の日本社会ではないところで繰り広げられている。『暁のヨナ』では男女の恋愛も描かれていますが、王朝という血族の話でもあるし、『夏目友人帳』の登場人物たちもある種の擬似家族ですよね。白泉社じゃないけれど私が大好きな『PALM』にもそういう要素があるので、私の好みの問題でもあるとは思うのですが、連綿と続いているそういう何かを<白泉社らしい>と感じています。だから、担当さんからの説得もあったけれど、いざ『大奥』を自分が描くとなったときに白泉社の雑誌である『メロディ』でやらせてもらうのがいいだろうと思えました。

ーー物語を八代将軍・吉宗時代を舞台とした「水野編」から始めたのはなぜですか?

それはやはり有功の話から始めたら、つらすぎて読んでくれる人の心も折れてしまうかと思いまして(笑)。まず、人情物で一本と考えていました。部外者といえる水野が大奥に入ることで、大奥とはこういう世界なんだと読む方に説明をする形を取りつつ、並行して外部から来た将軍である吉宗が「なんだ、ここは」と大奥を否定するところから始めたいなと思って、<逆転大奥>と銘打っても、読む方にすんなりとその設定が入っていかないと思ったんですよね。登場人物にも男性で構成された大奥というものに「なんじゃこりゃ」と思ってもらったほうが読んでもらいやすいので、そういう読者に近い立場の人物が二人いるうえにハッピーエンドな話ですから、そこから時代を遡る入り口として適しているなと。

ーーデビュー当時から長く漫画を描き続けたいと考えられていて、三十周年も視野に入るほどの時間を積まれてきました。あらためてこれまでを振り返られて、まず心に浮かぶのはどんなことでしたか?

締切は守りましょう。

ーー漫画家生活の中で大切にされてきたことですね。

はい。あとは徹夜をしない。自分の健康を守ったうえで、自分のキャパシティを超えない範囲で仕事をする。キャパ超えしそうな場合は勇気を持って仕事を断る。漫画家でなくても、仕事を続けるために重要です。振り返ってみても私はラッキーだったんですよ。ここまで大きな病気をすることも事故に遭うこともなくやってこられた。

ーー「長く漫画を続けたい」というのは、どれくらいの時間を想定されていたのですが?

漫画家という職業は、一般的な会社員の定年まで働くことができるかは微妙だと思っていましたが、少なくとも五十歳までは続けられなかったら困ると思っていました。食べていけなくなるのは嫌だったんです。

ーー売れたい、ヒット作を出したいという欲はありませんでしたか?

売れる売れないは運だとか巡り合わせも必要だと思っていましたから、売れるかどうかは気になりませんでした。ただ、<食えない>のは嫌で、繰り返しになりますが、私の中で売れる漫画家と売れない漫画家にたいした違いはないのですが、食える漫画家と食えない漫画家は大きく違います。食えない漫画家は生きていくために漫画を描く以外のこともしなくてはならなくなりますから、それを避けたいと思っていました。

ーー漫画を描いて生計を立てることが大事だったと。

はい。それはもう絶対に大事でした。ただ自分が不器用な性質で、雑誌の作風に合わせたものを描いたり、ターゲットになる読者層に向けて何かサービスをしたりすることができず、自分の描きたいものしか描けないとわかっていましたので、仕事をくれる出版社に対してできることと言ったら、自分のできる一番クオリティの高いものを出す努力を続けることと、締切を守ることしかできなかったんです。締め切りを守るということはクオリティの高いものを出すことにも繋がっていて、締切までに時間的余裕があれば編集者の方から指摘を受けても十分に直せるし、その指摘が不本意なものであっても冷静に話し合えるんですよ。時間がないと至らないところもあえてスルーされてしまうかもしれないし、納得のいかな指摘でも飲まざるをえないかもしれない。人間は楽をしたがる生きものなので、心に余裕がないと安易なほうを選んでしまうと思うんです。最終的に自分の名前で世の中に出る作品ですから結果は自分に跳ね返ってくるわけですし。問題を避けて余裕を生むために何が重要かというと、睡眠と健康だったわけです。そして、漫画で生計を立てるということが大前提ではありましたが、同時にいつ仕事が来なくなっても仕方がないとも思ってました。私にとって漫画家は夢の職業だったので、子供の頃は漫画家になれないと思っていたからほかの資格職につこうと考えていたくらいで、漫画家になれたことは本当に夢のような出来事でした。それからもずっと夢みたいだなと思っています。そんな夢の中に長くいられることが本当にありがたいし、それだけで十分にラッキーだと思っているので、いつこの夢が終わっても後悔はないです。夢から覚めるのは当たりまえでしょう?という気持ちがどこかにあって。だから夢が続く限り、ありがたいな、ラッキーだなと思い続けると思います。