あらすじ

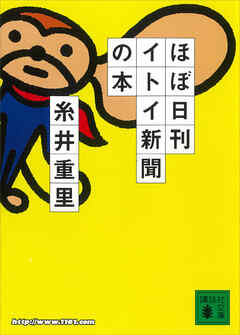

49歳の誕生日に初めて買ったMacからすべては始まった。小さな自前のメディア『ほぼ日刊イトイ新聞』は、ベストセラーを生み、イベントを成功させ、「すぐそこにある幸せ」を伝える、1日100万アクセスの超人気ホームページになった。新しい「仕事」のかたちを探る『ほぼ日』の、試行錯誤と成長のドラマ。新章を加筆!

●どうしてこんなことをはじめたのか?

●クリエイターの「まかないめし」を提供してもらおう

●実力以下に評価されているものを拾い出す

●「いま仕事が流行っている」

●独自のバリューをつくり続ける

●『ほぼ日』は伸び伸びしているか

●オリジナルTシャツに涙する

●『ほぼ日』幼年期の終わり

●理想の組織を見つけたい

●すべてはコンテンツなのだ、という考え方

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

ほぼ日の黎明期が分かる本。「クリエイティブがイニシアティブを取れないか」という考えのもと、インターネットをビジネスに結びつける試みは氏は試みようとした時には既に後発であったと本書で書いている。

しかし、氏は成功した点で間違いなくパイオニアである。90年代で糸井重里の年齢なら、パソコンを覚えようなんて考えない人はゴマンといた。コピーライターとして知名度はあれ、氏にとってもインターネットはよく分からないオモチャであったようです。そこで終わらなかったのは、コピーライターとしての今後に行き詰まりを感じていたから。事例は30年前でも本書が古さを感じさせない。クリエイティブはイニシアティブを取れることを、氏は証明したと言えます。

自己啓発本は誰に向けたものか分からないものが多いが、本書は自分を諦めてる大人に向けたものに見える。糸井重里は特別な人間ではないし、本書も一部のイノベーターに向けたものではない。これぞ人に薦めたくなる本です。

「昔の本だから」

「糸井重里って誰?」

が敬遠する理由なら、もったいないなと思います

Posted by ブクログ

ちょっと前の本なのに、知らずに衝動買いしてしまった。

でも、読んでかなり刺激を受けました。興味の持ち方というか、何かにハマっていく道筋がぼくも似ているかもしれない。

インスパイアされて、ちょっと新しいことをスタートさせることにしました。

Posted by ブクログ

すごくおもしろかったです。

『ほぼ日』はたまたまネットで調べ物をしている時に出てきた時に読む程度でしたが、立ち上げた時にはこんな波乱があったとは思いにもよりませんでした。

なんせ色んなメディアで見る糸井さんは、いつも余裕のある大人に見えたので、広告業界に行き詰まりを感じていたという話にも驚きを感じます。

これからの社会と人との関わり方という点でも参考になる本です。

Posted by ブクログ

「ほぼ日」ができるまでを、主宰・糸井重里さんがつづった本。

・

各界の著名人、クリエイター、読者たちを執筆陣に集め、おもしろいコンテンツがたくさんな「ほぼ日」。

・ バブル崩壊による仕事をめぐる環境の糸井さんの行き詰まりから、いまや1日に35万アクセスを超える超人気サイトができあがった。

・

これまで豊かだと思えたことが実は貧しいと気づいた、糸井さんのその勇気がすごいと思う。

・ 「クリエイティブがイニシアティブを持って、仕事のできる場をつくりたい」というほぼ日の理念はこうして作られたのでしょう。

・

多忙は怠惰の隠れ蓑。

・

Posted by ブクログ

「何かできるような気がする」と思って生きていることは嬉しい。

ほぼ日は、バナーもほぼ無く、ほとんど利益を出しておらず、成り立っていない。グッズの販売で半分、糸井さんの個人的な部分で残りをということでやっと黒字になっている。

ほぼ日が、色々な人の受け皿となったいたり、人と人とのつながりを作り出して感動したりする場として機能するようになって、新しい一面が出てきた。

何かをするときに、利益計画はもちろん大切ではあるが、それをすっ飛ばして始めてしまうことも大切なのかもしれない。

・パチンコでもらったどこのメーカーかもわからないウォークマンを、娘にあげたら、ずっとそれを大切に使い続けていたこと。高いものだから大事に使う、とうことではない感覚がかっこいい。

自然に色落ちして、本来の姿のADのジーパン。1万円をつないで作られたようなジーパンよりもかっこいい。

・クリエイティブの仕事は、必要ではないけど、ほしいがられるもの。

・消費する側が生産にかかわるということは新しいやり方として、出てきている。

・「ほぼ日刊」としていることで、逆に自分たちに毎日更新しなければという良い気持ちが出る。

・ダイニング部は、メンバーをまとめるのによい取り組みだった。皆で手作り料理を食べるというのがいい。

・理想のクリエイティブは、義務でやってないけど責任感を持っている状態。

・「多忙は怠惰の隠れ蓑」

Posted by ブクログ

とある文庫本をきっかけに、2年程前からほぼ日のファンになってしまった私。

独立に興味をもったとき、糸井さんはどんなことを考えてほぼ日を作ったのか、参考にさせていただこうと読み始めた。

今でこそ、コンテンツマーケティングなんて言われてるけど、糸井さんはさすが先見の明があって、10数年前にコンテンツマーケティングをやってのけた人なのだ。

読み始めて止まらなくなった。企業した動機が、今の私の気持ちにストンと落ちてきて、激しく共感した。

働き方というか生き方。

拝金主義に走っていないところ、広告の人らしく、ターゲットがどういうことを言われたら嬉しいのか=人を喜ばせることに重点を置いているところに、すごいなぁと感じる。私も微力ながら人に喜んでもらえる仕事、生き方をしたい。

この本は要・再読!

Posted by ブクログ

本書は糸井重里さんが1998年にはじめたwebサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」の誕生から成長を綴ったエッセイ。今でこそソーシャルは当たり前だけど、これはネット人口がまだ1500万人とか言われている時の話しです。成功するかも知れないし、失敗するかも知れない。

そんな未知だらけの中で、自らを信じ、まわりを巻き込む糸井さんのパワーは本当に圧巻でした。

合理的な判断や、緻密に計算された事業計画・・・

こういうものにどっぷりつかっている人は、ぜひ本書を読んだ方がいいかも知れません。

本書の最後のほうに出てくる糸井さんのフレーズも非常に共感。

「あらゆる不幸は、全力を尽くせないという悲しみにあるのではないか?と考えているのだ。逆に言えば、不幸に思える環境でも、全力を尽くすことができたら、ものの見方ひとつで、死ぬ前に「ああ、面白い人生だった!」とつぶやくことができるかもしれない。」

Posted by ブクログ

さすが糸井さん。ほぼ日のできるまでの良質なドキュメントであり、一流のクリエーターがどんな事を考えながらものを作っているのかを教えてくれる。

糸井さんならではのいい意味での青臭さがあるからこそ、ここまでのものが出来上がったのだろうという事がよくわかる。

文章のうまさもさることながら、糸井さんの哲学にどっぷり浸れてあっという間に読み終えてしまった。

Posted by ブクログ

「ほぼ日のホントの話」

糸井重里が著したほぼ日の〈早すぎる社史〉。一見のほほんとしているほぼ日の誕生経緯には、けっこうシビアでハードボイルドな裏話があった。

大きなものを創り上げるには、それまでに長く果てしなく地道な努力(準備)が必要不可欠。そんな当たり前のことを思い出させてくれた一冊。ほぼ日に対する考え方、姿勢を正すことになった。

Posted by ブクログ

私にとって、時々ふらっと寄る場所である「ほぼ日刊イトイ新聞」。

いつ行っても、最近の無沙汰を責めるでもなく、

「いらっしゃい。今日はこんなのがあるよ。」と

さっと出してくれるものの中には、

「じゃ、コレ、読んでみようか。」と

知識欲や好奇心をそそる読み物や企画が必ずある。

いつ行っても、手にとってみたいモノ、持って帰りたいモノがある

雑貨屋さん。

もう十数年も常連で通っているのに、行く度にあっと驚くような

(そしてもちろん美味しい)ものを食べさせてくれるレストラン。

私にとって、このサイトは、

そんな「何かがウマイ店主が営む店」のイメージだ。

その「何かがウマイ店主」にして、このサイトの「生みの親」である

糸井重里氏の書いた「早すぎる社史」が本作である。

1998年6月6日の「ほぼ日」創刊までの裏話から、

このサイトを成長させていくまでの3年間の奮闘や思い出やらに、

2004年の文庫化のために新たに書き下ろされた

「その後の「ほぼ日」の話が加えられている。

既に終了したコンテンツの話もあり、少々内容が古いところもあるが、

ほぼ日を創る上で糸井氏が考えた事・・・、

インターネットの可能性や会社の経営や組織についての話は、

この本が書かれて約10年経った現在読んでも色あせず、

十分考えるヒントの役割を果たし、、勉強させてもらえる。

Posted by ブクログ

イトイさんは本当にすごい人だと思う。

一度、コピーライターや作詞家という仕事で成功しているにもかかわらず、それでアガリを決め込まない姿勢。知的好奇心の塊のような人なんだなぁと思うし、だからこそ元々の仕事でも大成したんだろうなぁとしみじみと思った。

イトイさんはYouTubeとかの登場をどう思ったんだろうか。改めてここ最近のイトイさんが書いた本を読みたいなぁと思った。

Posted by ブクログ

自分で事業をしていると、『ここは譲れない』っていう部分があって、そこは人間性だったり、自分の本質なんじゃないのかなって思う。

本質から遠ざかると、自分で立ち上げたものなのに、どんどん自分が作りたかったものと遠ざかっていく。

環境・状況によって流されそうになるんだけど、大事なものを忘れずに守っていくのってすごく難しいなとこのごろ思います。

ほぼ日刊イトイ新聞の誕生と成長を綴っています。

彼が何を大事にして『ほぼ日刊イトイ新聞』を作ったか。

やっぱり糸井重里さん、好きだなぁーと思いました。

Posted by ブクログ

2019年現在、2004年発刊とは思えない内容で、さすがは先見の明を持った糸井さんだなと感心した。

ほぼ日の成功は、糸井さんありきなのではと思う箇所もあるのだが、仕事に対する思いは今読んでみても背筋の伸びる思いがした。

Posted by ブクログ

「ほぼ日」の「早過ぎる社史」。スタートアップ時の熱量の高さが伝わってきて面白かったです。個人的に感じた18年前と現在の大きな違いは、ネット文化の「フリー」から「有料化」へシフトチェンジや、被雇用者の労働環境や待遇への意識向上でしょうか?それにしても「ほぼ日」のマネタイズの模索は時代を先取りしているなあと再認識させられました。

Posted by ブクログ

コピーライター糸井重里だからこそ、手弁当でほぼ日の運営ができ、薄謝どころか0円報酬でも執筆依頼ができたのだろう。メディアとしてのインターネットを上手に活用したコンテンツに成長していくのが読んでいてヒシと伝わってくる。そして自分の中で起業心がムクムクと首をもたげているのを強く感じた。

Posted by ブクログ

ほぼ日の『今日のダーリン』が好きで、一年くらい読んでます。

今まであまり知らなかったけど、ほぼ日がどうやってできたのか、糸井重里のことがよくわかる本でした。

難しいことや難しくないことを、易しい言葉で伝えるのってすごく難しい。

言葉の選び方がとても参考になります。

Posted by ブクログ

テレビで著者の名前などを聞くことがあっても具体的にどういう仕事をしているのかがわからなかったので、著者のことを知るために本書を読んでみた。「ほぼ日刊イトイ新聞」は名前は知っていたが、見たことは無い状態で読んでみた。読んでいて新しいことを始める時のワクワクする気持ちになれた。180ページの2行目の「多忙は怠惰の隠れ蓑」という言葉が印象に残った。

Posted by ブクログ

ほぼ日刊糸井新聞の成り立ちを記した本。

糸井さんの、ゴリゴリ力業でいくというより、身体にあるエネルギー全部を使い切ってるような、一生懸命で不器用な生き方がよく現れている。

お金じゃない部分でも人は動くのだ、なんてのが綺麗事じゃないような気がしてくるから不思議だ。

今やってることがつまらなくて仕方ない、夢中になれることがない、という人は刺さるものがあると思う。

Posted by ブクログ

トップページの

「糸井重里が毎日書くエッセイのようなもの『今日のダーリン』」

にはまっている。

そんなことからこの本を読んだ。

内容は、『ほぼ日刊イトイ新聞』ができて、軌道にのるまでの話。

一時期、テレビで釣りをする糸井さんの姿をみかけたが、

あれは、逃避行動だったと知り、驚いた。

「あらゆる不幸は、全力を尽くせないという悲しみにあるのではないか?

と考えているのだ。逆に言えば、不幸に思える環境でも、全力を尽くすことができたら、ものの見方ひとつで、死ぬ前に「ああ、面白い人生だった!」とつぶやくことができるかもしれない。」

この本の中で、一番共感した言葉…。

Posted by ブクログ

今のほぼ日ができるまでの道のりを、糸井さんの口から。

裏ではこんな苦労があったのか~から、ふむふむそんなことを考えていたのね、まで。

面白いです。

Posted by ブクログ

流行が終わると、ぼくは流行っていない人間として、何かの表現の場を持つことが、とても困難になっていった。(p.37)

哲学にかかわるような問題が、忙しい時にはすっぽり抜け落ちていることが多い。「それどころじゃない」「そんなこといってられない。だって忙しいんだから」。

ひとりの人間として考えていたさまざまな問題を、こんな決まり文句で放り出してしまうようになる。(p.181)

自分自身がこの世に生まれたことを「あぁ、よかった」と思えるためには、結構、真剣にやっていかなきゃならない。ぼくはこんないい年になってから、ほんとにそう思っている。だからこそ、いま必死になって仕事をしているのだ。(p.194)

Posted by ブクログ

インターネットが一般に普及していなかった時代にビジネスの匂いを嗅ぎ取り

インターネット新聞、ほぼ日刊を公開するまでの流れが書かれた本

糸井重里の埋蔵金関連はあまり関心なかったが、初めて見るおもちゃを見つけたような糸井重里の喜びとアイデアと周りの巻き込み方は読んでいて面白かった

少しだけだがMOTHERについても書かれている

この人はアンテナがすごいなあ

ただせっかくMOTHERに触れたなら

このまま作ったら1年後に作り直すことになっていつ発売できるかわからない、あなたが頼むと言えば私が全て作り直し半年後に完成させる

と大言を放った後の任天堂社長、天才岩田(故)について触れて欲しかったかな

Posted by ブクログ

「今新しいことをやっている」

って顔をしている人たちに読んで欲しいなぁと思いました。

もうだいぶ前に糸井さんがやってるよー

って。

なんとなく、一度大きく成功している人が違うことをやり始めるっていうのを懐疑的な目で見てしまうので、

どうしてもつっかかりがありました。

(これはイチャモンかも)

文章のまとめ方が本当に上手くて、魅力がある方ですよね。

Posted by ブクログ

ほぼ日刊を作るまで、作った後。

これだけ読んでいると、楽しそうだな、という

気持ちばかりがあります。

当然、見えない大変さもあっただろう、とは思うのですが

金儲けを考えずにやろうとすれば、それは趣味になり

楽しい仕事、となるのだ、と。

楽しいと思うから、期待に応えるから

欲しい、と思うものが出来ているのだな、と思います。

Posted by ブクログ

【読書ノート】

・ニーモシネ1-27

【要約】

・

【ノート】

・PHP新書の「インターネット的」を読んだ時から糸井重里の知見には教えられることが多い。最近は「ほぼ日手帳」が大ヒットしており、家内がユーザーということもあり、自分もほぼ日WEEKSを使ってたりする。

・本書はタイトル通り、ほぼ日サイトの誕生から形成期までの期間が対象だが、もっとも心に残るのは最後の章のラストに記された次の文章だった。「つまり、ぼくは『あらゆる不幸は、全力を尽くせないという悲しみにあるのではないか?』と考えているのだ」

これは、例えば中村天風師が「人生はこころひとつの置きどころ」と言っているのに通じる(天風さんのこの言葉自体、確か高杉晋作の言葉を引用していたはず)

・なぜか「荒俣宏は、心意気に感じ入る漢」のエピソードが印象深い。

・なお、糸井さんとほぼ日は、今、資本主義に対して投じる一石として上場を目指しているそうだ。

Posted by ブクログ

ほぼ日刊イトイ新聞創設者の糸井重里氏が執筆したエッセイ本。ほぼ日刊イトイ新聞を創設するきっかけから苦労話まで書かれている。

インターネットは人々に多大なる影響を及ぼしたが、糸井氏もその1人だった。そしてこれまで築き上げてきた人脈や既出の概念にとらわれないクリエイティブな感性があったからこそ、ほぼ日刊イトイ新聞を開設することがができたのだと感じた。

Posted by ブクログ

きっかけはライフネットの出口さんのTwitterから。

「ほぼ日」を立ち上げるきっかけからその黎明期の活動と

インターネットというメディアについて著者の接し方が

記してある。 重松清のあとがきにあるように組織論 経営論

インターネット論でありドキュメンタリーでもある。

面白いことをいろんな人を巻き込んでビジネスにしていく

著者のセンスに改めて脱帽。

別の本と並行してこの本を読んでいたが、第一次 第二次 第三次

産業のあと 情報産業の第四次 更には精神産業を五次と呼ぶことが

できるという。まさにこの本で言う「何か楽しそうだ」「幸福感を提供する」

はこの第五次産業を具現化したものだ。 いまの日本は第二次産業を

ベタで行く中国 韓国との競争に疲弊しているが 成熟した社会の中に

住む我々日本人は少し土俵を変える必要があるのかもしれない。