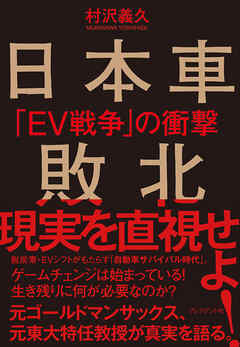

あらすじ

【内容紹介】

テスラの躍進、「ガソリン車&ハイブリッド車」禁止、売れないFCV、EV開発の遅れ……

「日本車」は本当に生き残れるのか?

激変する自動車産業の最新潮流を、第一人者が解説。

「日本経済の優等生」といわれた日本車は、圧倒的な競争力のもと、多額の貿易黒字をもたらしてきた。それがいま「危機」に直面している。

世界各国で「脱ガソリン車」の動きが進む現在、車の「EVシフト」はもはや避けようがない。「ガソリン車の技術」では勝てない時代がやってきたのである。

「ゲームチェンジ」を前に、日本車メーカーは立ちすくんでいる。

成功体験を捨てられず、変われない日本車メーカー。

それを尻目に、テスラ、中国・韓国の猛追が始まった。

日本車はこのまま駆逐されてしまうのだろうか?

東大、ゴールドマンサックス等において、草創期よりEVに関わってきた第一人者が、「EVサバイバル時代」の全貌を解説。

【著者紹介】

[著]村沢 義久(むらさわ・よしひさ)

元東京大学特任教授、環境経営コンサルタント。

1948年徳島県生まれ。東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系研究科修了(情報工学専攻)。スタンフォード大学経営大学院にてMBAを取得。その後、米コンサルタント大手、ベイン・アンド・カンパニーに入社。ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン日本代表を経て、ゴールドマン・サックス証券バイスプレジデント(M&A担当)、モニター・カンパニー日本代表などを歴任。

2005年から2010年まで東京大学特任教授。2010年から2013年まで東京大学総長室アドバイザー。2013年から2016年3月まで立命館大学大学院客員教授を務める。

著書に『図解EV革命』(毎日新聞出版)、『日本経済の勝ち方 太陽エネルギー革命』 (文春新書)、『電気自動車』(ちくまプリマー新書)、『手に取るように地球温暖化がわかる本』(ちくまプリマー新書)、『手に取るように地球温暖化がわかる本』(かんき出版)など多数。

【目次抜粋】

1章 テスラに抜かれる日本車

「テスラがトヨタ超え」の衝撃/ガソリン車の需要は復活しない など

2章 中国・韓国の猛追

韓国勢が日産「リーフ」を抜く/日本車メーカー「本当の競争力」 など

3章 なぜ水素は普及しないのか

トヨタの戦略に「3つの疑問」/実はメリットがない「アンモニア発電」 など

4章 電気で負ける日本車

テスラの太陽光発電ビジネス/ソフトバンクが進めるメガソーラー など

5章 過熱するバッテリー戦争

電池の王者CATL/ビル・ゲイツが支援する全固体電池メーカー など

6章 ビジネスモデルの敗北

日本車メーカーが下請けに?/BaaSがもたらす価格破壊 など

7章 どうすれば生き残れるのか

HVとFCVに見切りをつけよ/戦略的に「下請け」となることも模索せよ など

感情タグBEST3

Posted by ブクログ

EV化が進む中、いかに日本車が乗り遅れているかを解説している。

EV反対論として、

・エコじゃない

・PHEVの方が燃費が良い

・技術力で日本に勝てない他国の謀略

と言われている。全て正しい。しかしEV化はもう避けられない、というのが事実である。

その理由として、やっぱりEVで製造業を持ち直したい、という他国の思惑が大きいと思った。製造業は工場を建てると人を雇い経済活動が活発になる。

そのために、どうしてもEV化を進めたいのだ。

BaaSという考え方もある。これはEVの中で最も高価なバッテリーをリースして使うというやり。EVの値段がぐっと下がる。EVが普及すれば更にEVの値段も下がる。

FCVはエネルギー効率30%、EVは80%だからEVよりさらに効率が悪い。

また水素ステーションを作るのも大変。普及は難しい。

全個体電池が完成すれば更にEVの優位性は高まる。

EVが普及すれば日本のケイレツが崩れる。また、インターネット販売も活発になり、ディーラーも徐々になくなっていく。

一番面白いと思ったのは日本自動車メーカーが生き残る方法である。

この本には2つの方法が紹介されている

①自社でEVに参入して、EVを作る

②EVを作るための工場やノウハウを提供する

①は体力のある大きな企業なら可能

逆に1台数千億もかかるEVを開発できない小規模メーカーは②の方法に舵を切った方が良いかもしれない、ということだ(つまりEV界のFoxconを目指せ、ということ)

Posted by ブクログ

2030年 複数の国でガソリン車新車販売禁止 日本2035年(HV,PHV含む)

筆者はバッテリー交換方式が究極の給電方式と考える。

中国NIO 毎月980元≒1.5万円の参加料 車体は割安 5分で電池交換 生産JAC

Chaoji 900kW CHAdeMO 50kW:約30分で急速充電

50万円を切るEV 上海通用五菱汽車 宏光MINIEV 航続距離120km

BYD 電動バスに注力 2018年末 深圳 バス、タクシー100%がEV

FCV 電気分解→圧縮→燃料電池 70%ロス 水素ステーション5億円

エネファーム

2019年~40万台 都市ガスから水素と熱 発電効率95%だがCO2も出る

テスラ パワーウォール

太陽光や夜間電力を蓄電 容量13.5kWh 出力5kW=50A契約

家庭用蓄電池システム工事費込みで160万円 他社の半額近く

メガパック 3MWh 再エネ発電安定化、電力需要ピーク時対応

EV用電池

中国CATL LFPリン酸鉄リチウム電池 安く安全 エネルギー密度 低→テスラ

CTP (Cell to pack)セルをモジュール化せずそのままパック

LG化学 →テスラ、GM

太陽光発電

2030年 1kWhあたり8.2~11.8円(経産省2021年) 世界ではその半額に?

原子力 11円台後半以上 養生風力発電 26円台前半

日本電産 E-Axle 2019年~累計10万台

Posted by ブクログ

日本メーカーのEVに比べ、テスラは圧倒的に開発費が安い。これは、日本勢がハイテクモーターと専用バッテリーの開発に多大な金と時間を費やしている間、テスラが汎用部品を組み合わせて革新的な製品をつくっているからである。

従来型自動車産業は日本だけでも2万社。EV化が急速に進む米州・中国・欧州。水平分業化が現実となってきたEV業界において、自動車メーカー、部品メーカー含めた日本勢の戦略を描かないと、根こそぎ持っていかれてしまう。

Posted by ブクログ

自動車部品(液もの)関連の仕事をしているので、今後の自動車業界の未来について興味を持っています。日々の仕事では、世界的に物流が厳しくなっている中で、お客様に製品を届けられるかが気になっていますが、数十年後の自動車業界を考える上で、電気自動車(EV)の今後の動向には目が離せません。

日本の製造業はこの30年間で、かつては栄華を誇っていましたが、現在では後塵を拝しているものがあります。その中で現在でもトップを保持しているものに自動車業界があると思います、特に「21世紀に間に合いました」というメッセージで開発したハイブリッド車は日本の産業を支えるまでになっていると感じます。

その優位性が揺らぐどころか、それに拘っていると気づいたら「ガラパゴス化」してしまうかも知れません。この本でも指摘されていますが、現在の電気自動車の心臓部であるバッテリーの技術開発は進んでいて、スマホが出た時に「オモチャみたいだ」と思っていたらあっという間に、ガラケーを駆逐してしまったように、電気自動車が、それも外国製の電気自動車が日本中を走っている可能性もあります。その光景を見ることになる時、私は何歳になっているか分かりませんが、この2年間に起きた変化を考えると何が起きてもおかしくないな、と思いました。

以下は気になったポイントです。

・新しい技術や製品は一定の普及率を超えるとその後爆発的に拡大する、EV普及率が3%(世界全体)まで達したということは、経験則から考えれば今後EVの急拡大が始まることを意味する。2021年の電動車の普及率はおそらく、ヨーロッパで10%、中国8%、アメリカ2.5%、世界全体で5%くらいまで増える。そういう中で日本はまだ普及率1%未満である(p6)

・CO2削減のためにはもう妥協が許されない、というのが世界の共通認識になりつつある、その有望な方策として考えられているのが、再エネルギー発電の普及と、自動車のEV化である(p8)

・テスラ車の開発と生産はアップル方式と呼ばれることがある、入手の容易な汎用部品の組み合わせによって革新的な製品を作ることを指している。その方式をうまく活用して安く開発されたのが、テスラのロードスターであった(p18)テスラにはハイテクモーターの技術はない、ニコラ・テスラの特許をベースに130年程前に開発された、交流誘導モータを使っている(p18)バッテリーはノートPC用のもの。この汎用品主義こそがEV時代の幕開けを象徴するものだと考える(p22)

・日系メーカの年間総生産台数は国内、海外合わせて二千数百万台だが国内販売は500万台程度、世界で売れなくなれば日本車は滅びる、むしろEVが日本で売れなくても世界で売れるなら日本車メーカはEVに舵を切るしかない(p47)

・中国の新興 EVベンチャーで既にアメリカ市場で上場しているのは、NIO、理想汽車(LI)、小鵬(XPEV)である(p56)

・今後重要なことは、1)バッテリーコストの低減、200万円台で400kmの航続距離、2)ガソリンスタンドの減少(p79)

・BYDは2025年までにJ6,K8をそれぞれ二千台ずつ販売することを目指している、2025年にはBYD製EVバスの価格は日本製ディーゼルバスを下回っている可能性が高い(p85)

・トヨタは世界の動きと比べると認識のずれを感じる、1)電動車にハイブリッドとプラブインハイブリッドを含んでいる、2)EVとFCVを合わせて200万台というのはあまりに少ない、3)FCVを推進している(p92)

・FCVは水の電気分解→圧縮→燃料電池での使用というプロセスで元のエネルギーの70%以上を捨ててしまう効率の悪い車である、EVは搭載の蓄電池を充電して走る場合のエネルギー損失は充放電合わせて10%程度である(p94)

・太陽光発電は天候や季節、時刻によって発電量の変動が激しい、その弱点を解消するカギは蓄電池にある。EV・太陽光の2本柱に加えて、蓄電池の開発と普及も必至である(p130)

・太陽光発電は非常に扱いづらいエネルギー源である、発電量のピーク時は供給過剰を防ぐために火力発電を落とし、夜間や悪天候時には増やして調整している。なぜこのような作業が必要かというと、発電量と消費電力量は常に同量でなければならないという「同時同量」の原則があるから(p132)

・2019年11月から家庭用太陽光発電の固定価格での買取期間が順次終わっている、そのため発電した電気を売るより自家消費する方が有利になっている(p138)

・トヨタは2022年に発売予定のEVに10年使用後の劣化率を10%に抑えた高性能電池を採用すると発表している、GM、テスラ同様に従来型リチウムイオン電池の性能アップに成功した(p188)

・日本の得意分野であるCVTの世界市場シェアは、ジャトコ33%、ホンダ16%、トヨタ14%、アイシン7%となっていて、EV化によって消滅の危機に晒されている。EVの電気モータは低回転域から強力なトルクを発揮できるため、トランスミッションが不要になる(p208)今後EVが進化すると比較的小さなモータで効率よく走るために2速くらいのATが使われる可能性はある、テスラは2速ATを試したがうまくいかず諦めた例もある(p210)

・2020年5月29日には、JACの親会社がVWから50%の出資を受けることで基本合意した発表があった、中国には厳しい外資規制があり国有しゅうきんが外資から50%の出資を受けることは異例中の異例である、背景としてはドイツとの関係を強化したい中国政府の思惑があったようだ(p212)

・EV特有というかEVにしかできない新しいビジネスモデルとして注目されるのが、BaaSである。EV販売にあたって車体本体とバッテリーを切り離し、本体だけを販売する形態である。ユーザーはバッテリーを所有せず、別途バッテリーのサブスクリプションに加入する。(p217)

・ホンダは2021年4月23日、2040年に世界で販売する全ての新車をEVとFCVにすると発表した。ガソリン車をゼロにする目標を示したのは日本のメーカではホンダが初となる(p224)

・自社開発にこだわるよりEVベンチャーの生産を受託する方が経営リスクを回避できるだろう、こうしたビジネスモデルを、ベンチャーの下請けになる、とネガディブに捉えるのではなく、新興ベンチャーと相互に補完し合う新しいビジネスモデルの構築とポジティブに考えるべき(p249)

2022年4月10日作成