あらすじ

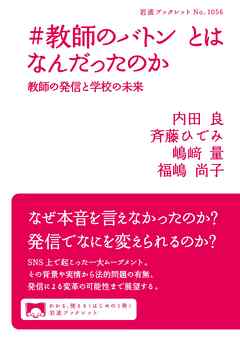

2021年3月,文科省が学校の業務改善や効率化の共有のために始めたSNSプロジェクト「#教師のバトン」.だが実際に集まるのは,過重労働に苦しむ匿名教員の声ばかり.本書は厳しい学校現場の問題に加え,これまで教師が公に声を上げられなかった理由を探り,教師が発信することで変わる学校の未来像を展望する.

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

文科省が「教員志望者減少に歯止めをかけるために教職の魅力を発信してもらおう」と始めた「#教師のバトン」で、現職教員から労働環境の悪さを訴える投稿が相次いで炎上したことについて振り返っているブックレットです。

投稿が炎上した当時は連日のように報道され、教員の働き方改革を進めようとする動きや、やりがい搾取などと言う批判など、多くの話題が取りざたされました。

これまでの経験の積み重ねから「教員は労働環境・労働条件について(賃金等の”下世話”な話について)訴えるべきでない」というような雰囲気は「間違い」であり、「児童生徒を健全な市民社会の担い手とする教育そのものの在り方としても不適当である」という指摘は新鮮であり、また心強くもありました。

教育者として政治的中立性を意識して生徒に接することは当然ですが、「勤務時間外」に「自分の意見を発信する」ことは認められるし、これまで以上に多くの教員が声を上げるべき、という流れをぜひ作り上げてゆきたいと思います。

しかし、「#教師のバトン」が炎上してから2年が経ち、世間の関心もだいぶ薄れたように思います。

教員免許更新制度の撤廃もあり、教員の負担が減った部分があることも事実ですが、給特法により残業代が出ないこと、土日祝日の試合引率などが当たり前にあることなど、まだまだ改善が必要です。

教員の負担が多すぎる、という課題の根本には人手不足があるのは間違いありません。子どもと関わる仕事がしたい、教職に関心があるという人の中でも、「劣悪な労働環境であるなら回避しよう」という人は少なくないのでは、と思います。制度面で負担減を目指す動きは継続すべきですが、待遇の改善も不可欠でしょう。

教育が破綻すれば、社会が破綻してゆくことにもつながります。今では「下火」になってきてしまった感もありますが、ぜひ多くの人に関心を持ってもらいたいテーマです。

Posted by ブクログ

教師たちにも人権を!とついつい言いたくなる

教育委員会職員の労働も過酷であると推察されるが、

とあるのでそちらも改善されて欲しい

要は必要以上に規則を増やしすぎるから仕事も増え現場が疲弊するんじゃないだろうか

あと、お役所言葉が並ぶと一気に理解度が下がる

お役所言葉自体無くして欲しい

Posted by ブクログ

文科省のやらかした「#教師のバトン」。

教職志望者が減っているから、現役の教員に教職の魅力やちょっといい話を投稿してもらい、イメージアップを図ろうというものだ。

給特法という法律により、教員はどこまで働いても残業代がつかない。

過度に聖職者のレッテルを貼られ、不当な扱いを受けていると思っても、声をあげることも躊躇われる。

そんな状態で現場ではつもりに積もった不満。文科省が風穴を開けたわけだ。

教員こそが不当な権利の侵害に声を上げ、立ち上がらないといけない。

何より、疲弊した教員に指導される子どもたちの権利を守るために。

教員が行える政治的活動の範囲が思ったより広くて驚いた。

Posted by ブクログ

えらく細かいところを攻める本だなと思ったんですが、内容は「現在の教員の働き方についての問題」がコンパクトに整理されているものでした。

まさに今、タイムリーに読んで学べる一冊だと思います。

Posted by ブクログ

P. 18

教育は前向きな実践であり、またその言葉は「人々を幻惑させる力」を有し、批判の声を封圧する。教育界が取りつかれている前向き思考は、長時間労働という現実問題への直視を難しくさせている。

私が知る教育養成系の在学生は、「魅力は十分に分かっている。だからこの大学に入った。あとは、働き方が改善されることを願うばかり」と打ち明けてくれた。魅力を高めるためには、魅力を高めようとする志向から離れなければならない。これが大炎上から得られた教訓だ。

P. 50

もの言わぬ教師はいかにつくられたか

教師を目指す学生たちの多くは、多くの学校で教師たちは動力の教職員や管理職と侃侃諤諤に議論していると思っている。実際、かつての学校の在り方はそうで、その中でお互いに同僚性を深めることができていた。声の大きい教師やそうではない教師などもいる中で、若手もベテランもなく第一線の教師としてある意味対等な関係で意見を交わすことができた。こうした学校内部における学校経営(教育活動を支える学校全体の意思決定や運営などの営み)の在り方は政策や行政の手が届かず、それゆえ多様な学校経営がありえたし、その分、移動後その学校文化に慣れるのに苦労する、ということもありえた。しかし、今はそうではない。そう話すと、学生の多くは驚き、失望することもある。「教師の世界はそんなに不自由なのですか」と。

目立った変化として、2006年改正の教育基本法6条2項に「体系的な教育が組織的に行わなければならない」と規定されたことがある。この方向性の下で、学校によって自治的あるいは自発的に、多様な形で営まれていた学校経営が、法令や自治体の制度などにより法的に枠付けられていく(=法化現象)。その法化により、学校経営組織や意思決定の在り方は標準化されたものに塗り替えられてきたのである。

先の中教答申の示した改革の視点で真っ先に実現したことの一つは、「校長・共闘への適材適所の確保」であり、学校管理職への集中的なエンパワメントである。2000年には民間人校長制度、2006年には民間人教頭制度が鳴り物入りで導入され、職員室に新しい風を吹き込むことが期待された。さらには、「校長のリーダーシップ確立」を旗印に、学校裁量・権限を拡大することが図られた。教育課程に関する面では、学校が創意工夫を凝らすことのできる総合的な学習時間の創設(2002年告示)、学習指導要領が最低基準であることの確認(2002年)がなされた。また、自治体により異なるが、学校裁量予算、企画提案型予算制度などの財政面、教職員公募制やFA制などの人事面での裁量拡大も進んできている。

他方で、教育基本法改正後の2007年には、新たに副校長。主観教諭・指導教諭という職が学校教育法に設けられた。特に前二者は、「校長を助け」「命を受けて」校務に当たるものとされており(学校教育法37条5項、6項)、校長をトップとする指揮命令のラインを担うものと期待された。また、これらが昇任試験合格により任命される、俸給表の異なる新たな職として設けられたことは、校内の教職員組織の更なる多層化を意味した。

2015年、中央教育審議会答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」で「チームとしての学校」が提唱され、「教員以外の専門スタッフの参画」が第一の方策として挙げられた。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校司書、部活動指導員、看護師の設置を拡大していく提言自体は、複雑化・肥大化した学校課題を解決するにあたって重要だ。しかし、より複雑化していく教職員組織の中で、教師の専門的自立性をいかに確保するか、教師一人一人の「声」がどれだけ尊重されるかは、それほど丁寧に検討されたとは思えない。

P.57

東京都内の小学校で教えている教員の一人が、腹立たしげにいった。

「都内のほとんどの学校で同じだと思いますけど、職員会議は存在していても、実態は『会議』ではありません。大事なことは校長と主査クラスなど『幹部』だけが、企画会議と称する会議を開いて決め、職員会議はそこで決まったことが伝えられる場でしかありません。若い教員は意見を述べることさえ許されていないわけです。」

教員は「発言する場」すら奪われつつあるわけだ。そうした状況下で、「もの言わぬ教員」というのは彼らの性質そのものになってしまうのかもしれない。

東京都では「企画調整会議」、その他多くの学校でも「運営委員会」、「企画委員会」などと称される管理職を中心とした会議あるいは文章の会議で先に意思決定がなされ、職員会議ではその報告のみが行われる形式が増えている。こうした先議の会議について、「参加者の自由な発言によって原案を洗練するという競技機能」と「職員会議で先議者に反対意見を言わせないという抑制機能」が期待されているとする。要は職員会議以外においても物申す場所はないのである。しかし、こうした仕組みについては、「多忙により勤務時間が長い教育現場にとっては、洗練された職員会議システム」であるとの評判もあり、またこれは教師にとって腑に落ちる評価ではないだろうか。

こうした学習性無力感に満ちた職員会議の状況は、教師個々人にとって不利に働いていることも少なくない。

かつては「教育面に関わる全校的希望の校務文章の決定は、校内人事とはいえ各学校による教育課程編成の人的側面を成している」がゆえに「教師集団の自治に基づかない配置換命令の違法性」の指摘されていた。しかし、来ては廃止され、「(校長が)教諭等に校務文章の義務を課すことはもとより法律の根拠を要せず、又教育委員会規則等にも規定する必要はない」という伝統的な行政解釈の通り、法令に明記されることなく実質的・手続き的に担保されるようになった。学級担任や校務文章、部活動や委員会の割り当てについて、各教師の希望や事情、子どもや保護者の状況などを勘案することは自由であるが、決定するのは校長となった。

文科省#教師のバトンプロジェクト(現職教師から、教師を目指す人に学校の未来に向けてバトンをつなぐためのもの)の一部抜粋⇓

5/28

つらい。我が子と会って話ができるのは1日に10分くらい。朝は、我が子が寝てるときに朝ごはんの用意だけして学校に出勤し、夜は我が子が寝る直前に変える日々。こんなに愛しい我が子がいるのに、なにやってるんだろ、私。この働き方では続けられない。こんな働き方はおかしい。

4/11

彼氏も教師ですが、昨日一緒に泣ていると夜中に突然ぱっと起きておかしい様子だったから「どうした?」って聞いたら「明日の部活行きたくない…」って泣きながらぽろっと一言。試合+審判で、審判の講習も自費、審判のためや服や靴、小物まで自費、そして無給。行かんでいい。私が電話してあげる!って言ったけど、今日朝早くから出ていった。

4/24

旦那が顧問をしている野球部が今日試合に勝った。GWも部活が決定した。それを聞いて、うちの子供たちは怒って泣いた。私も悲しかった。本当はおめでとうと言ってあげるべきなのに、なぜだろう。涙が止まらない。

3/28

両親が教員の息子視点です。両親は5時に家を出て23時ごろに帰宅。小学生時代は週末しか顔を合わせないのが普通。早く帰ってきたとしても22時までは歩道に備え着替えず、23時まで電話が鳴り響く日々。そして土日は部活指導。実子より教え子優先なのがつらかった。親子の時間を返せ。

Posted by ブクログ

真面目な先生もたくさんいらっしゃる。一生懸命取り組む先生が息切れしないようにしてほしいな。そう思って、読みました。問題行動を起こしてしまう先生がいることも確かです。残念ですけど。

学校の先生も1人の親として自分の子どもに関わりたいはずです。心や時間、健康にゆとりがあれば、もっといろいろできるのに。と真面目な先生ほど苦しんでいるような気がします。

学校の先生方は生徒の指導、保護者からのクレーム、地域の方からの苦情に息切れ寸前なんですね。

きっとこれからますます学校の先生になる人や、管理職を目指す人も大変そうだなあと。読んで思いました。

知人が小学校の先生でしたが、高齢出産になり、産休育休を機に退職。

彼女は「子どもを産むまで一生懸命仕事した。自分なりに子どもたちに真摯に向き合ってきたと思う。子どもを持つ可能性を改めて感じた。やりがいがあり私の生きがいでもあった。でも時間的にも、精神的にも体にも負担が大きかった。

だからこそ自分の子どもにきちんと向き合う時間を取りたい。家庭の時間と仕事の両立が難しいと思ったから。」と。

人それぞれうまくバランスが取れる人もいるでしょうけど、実家から遠く離れたところで仕事をしながら子育てすると言うのは、学校の先生は難しい仕事なんだな思いました。

学校の先生にゆとりがあると言う事は、大事です。子どもに向き合う時間はもちろん教材、保護者、様々な公的機関との相談など、一人ひとり向き合う時間、同僚の先生方と情報交換する時間があればもっとできることが広がるのに。

学校の先生の人数を増やしていただきたい、学級も少人数制で、様々な家庭環境や、いろんな特性を持った子どもたちに向き合ってくれる教職員が増えますように。

彼女の言葉を思い出し、読後改めて感じました。

#教師のバトン

匿名も含めてたくさんの先生方がずっとつぶやきたいと思っていたものの、ほんの1部分が出ただけだと思いました。先生方の願いが込められた心の叫びだったんじゃないかなって。

どんな仕事をしていても、子どもを安心して、育てられる社会になるように、財政的にも人材的にも大変なご時世ですが、未来への投資だと思って、教育に力を入れて欲しいなと。

追加

退職して子育て真っ最中の知人は、子どもがもう少し大きくなって子育てに慣れて、なんらかの形で子どもに関わる仕事にしたいとの事でした。

金銭的なこともあるし後は、介護や自分の健康状態にもよるだろうけど。と。

学校の先生を目指す人はやっぱり子どもが好きなんだなぁって。あんなに肉体的にもメンタル的にもボロボロになりながら仕事しててもやっぱりそういう気持ちになるんだなーって。すごいなぁって感心しました。

気持ちを持った若い先生がつぶれないようにしてほしいですね。

教員免許更新制度が終わるみたいですから、知人のように早期退職していた先生たちで、やっぱりもう一度って思った先生方が現場に戻るチャンスにつながるといいですね。若い先生が1人で仕事を抱え込まないように。