あらすじ

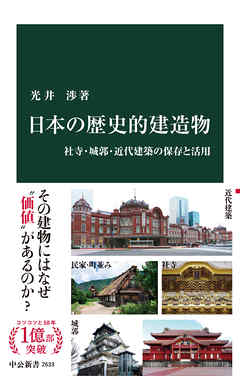

法隆寺や姫路城はじめ、日本には世界遺産に指定された歴史的建造物が多い。だが、「役割を終えた古い建物」でしかなかったそれらに価値や魅力が「発見」されたのは、実は近代以降のことである。そして、保存や復元、再現にあたっては、その建造物の「正しい」あり方が問われた。歴史上何度も改築された法隆寺、コンクリート構造の大阪城天守閣、東京駅、首里城……。明治時代から現代に至る美の発見のプロセスをたどる。

...続きを読む感情タグBEST3

Posted by ブクログ

保存方法のいろいろや歴史がわかって面白い。もう少し新しいところ(東京駅周辺のビル群とか)も詳しく書いてほしかったけれど、生々しくて書けないんでしょうね。

Posted by ブクログ

復元とか修復って今まで大した違いを意識したことなかったけど全然違うモノなんだと思った。

しかも、ただ建物を昔の外見にしたり、頑丈にするだけだと思っていた。でもそれをするために建物の歴史などをしっかりと研究してどの時代の外見にするべきか、どのように組み立てるのかなど想像以上にやることが多いんだと思った。

日本の歴史的建造物巡りしたい!

Posted by ブクログ

よくある古い建築物を順に紹介して、それぞれの建築物の良さを説明するような本ではなく、古い建築物が明治以降にどのような時代の要請で保存の対象になり、修復が行われたのかを通史的に解説していく本です。ただの古い建物が保存すべきものに変わるためには制度や意識などが変わる必要が有るし、保存するまでの間の時代に合わせるための改築をどうするのかというのは、確かに難しい問題だなと。どうしたってこれは、1つの解は出ないのでしょうね。

Posted by ブクログ

タイトルから、有名な建物の紹介本かなと思って読み始めたのですが、実際にはサブタイトルにあるように、建物の保存と活用に関する内容でした。

本書では、明治時代以降、歴史的建造物の価値や魅力がどのように見いだされるようになったのか、過去に施された改変をどう捉え、保存・復元・再現していくのか、という切り口で話が展開します。この中で、建築物の復元・再現は必ずしも原型に忠実であることが最善ではなく、後の時代に加えられた改変など、さまざまな要素を考慮して最適解を見出す必要性が語られており、深く考えさせられものがあります。

特に明治以降の近代建築は、使い続けられるために、現代水準で求められる安全性、快適性を確保するための改造はどこまで許容されるのか、といった単純な保存を越えた課題に対しての取り組みが必要となります。

一見、建築物の持つ意匠・雰囲気にあわない興が覚めるような改変も、実は建築物を使い続け、保存していくためにはやむを得ないものであることに気づかされます。

本書が対象とする歴史的建造物は、社寺・城郭から民家、近代建築、そして街並みや都市まで幅広く、それぞれについて多くの事例を引きながら、その保存・復元・再現の取り組みの長所・短所を指摘し、読者に客観的な広い視座を与えてくれます。

Posted by ブクログ

<目次>

第1章 歴史の発見

第2章 古社寺の保存

第3章 修理と復元~社寺

第4章 保存と再現~城郭

第5章 保存と活用~民家・近代建築

第6章 点から面へ~古都・町並み・都市

終章 日常の存在へ

<内容>

読んでいて気付いた。仏像や絵画などの文化財と建物は違うのだと。仏像や絵画は移動ができるので、破壊から免れることができるが、建物は違う。常に破壊活動と隣り合わせなのだと。しかもその原因が1つではない。自然現象(台風や地震など)、人為的現象(人の使用による、火事、戦争、劣化による建て直しなど)が伴う。特に劣化による建て直しからは逃れようがない。また民家の類は、人が住み続けないとその劣化は激しいが、住み続ける以上、時代の変化で建て直しをしたくなるものなのだ。さらに「町並み」となってしまうと、保存のためには多大な努力が必要となる。人の気持ちは一つではないし、世の中の嗅がれもある。京都や倉敷の成功の裏側で、東京や鎌倉は上手くいっていない。

どうすればいいのかは、結論の見えない問題で、地域ごとに建物ごとに違うのではないか。それを踏まえて我々は建造物(町並みを含めて)を見て行かないといけない。