無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

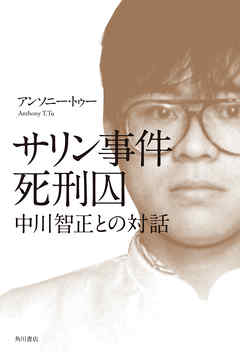

松本サリン事件・東京地下鉄サリン事件では日本の警察に協力し、事件解明のきっかけを作った世界的毒物学者。

彼は事件の中心人物で、2018年7月に死刑となった中川智正と15回に及ぶ面会を重ね、その事件の全容を明らかにした。

中川氏との約束に基づき、このたび緊急刊行。

第1章 サリン事件解決に協力する

第2章 オウムのテロへの道のり

第3章 中川死刑囚との面会

第4章 中川死刑囚の獄中での生活

第5章 オウムの生物兵器の責任者、遠藤誠一

第6章 オウムの化学兵器の中心人物、土谷正実

第7章 麻原の主治医、中川智正

第8章 3人の逃走犯

第9章 中川死刑囚が語るオウム信者の人物像

第10章 上九一色村とサリン被害者の現在

第11章 オウム事件から学ぶ、将来への備え

第12章 中川氏最後のアクティビティ

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。