無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!

オリジナル文庫と電子書籍同時発売!

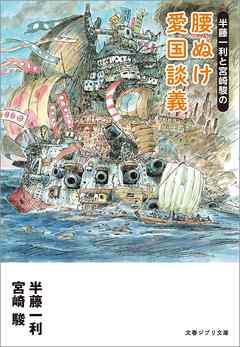

悪ガキたちの昭和史から、映画『風立ちぬ』、日本の明日まで。

世界の「宮崎駿」と昭和の語り部「半藤一利」がニッポンを語る!

半藤「ヨーシ、こうなったらうんと長生きして、やっぱりもう一作、宮崎さん、待とうじゃないの」 宮崎「いやいや、それはちょっと待ってください(笑)」。宮崎駿監督が「かねてからお目にかかりたかった」という昭和の語り部・半藤一利さん。「漱石好き」という共通点からたちまち二人は意気投合。宮崎作品最新作『風立ちぬ』で描かれる昭和史をたどりつつ、持たざる国・日本の行く末を思料する。貴重な対談で構成された、オリジナル作品。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。

丁々発止

奥深い鍛錬を続けてこられたお二人の、引き出しの多さと深さに心踊らされて読み終えました。短かくて残念です。もっとページ数を多くしても充分に面白い対談であったろうにと悔やまれます。

※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。