あらすじ

――はじめに一つだけ確認しておきます。政治家の本にありがちな、馴れ合い、お世辞やお追従の満載、予定調和型のインタビューにするつもりは一切ありません。小川さんにとって答えづらいところもあるかもしれませんが、あとで活字になったゲラを見て「ここは都合が悪いからカットしてほしい」と言われてもお断りします。つまり完全な「ガチンコ」の取材なのですが、そのような条件でもよろしいですか?

小川 結構です。すべておまかせします。

――ありがとうございます。それでは始めましょう。意地の悪い質問に聞こえたらすみません。 (本書より)

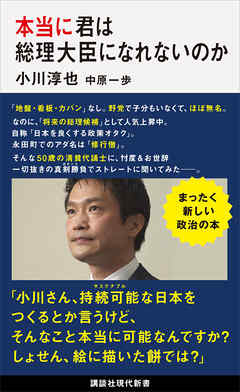

「地盤・看板・カバン」なし。野党で子分もいなくて、ほぼ無名。

なのに、「将来の総理候補」として最近、人気上昇中。

自称「日本を良くする政策オタク」。永田町での仇名は「修行僧」。

そんな50歳の清貧代議士に、忖度&お世辞一切抜きの本音でストレートに聞いてみた――。

「小川さん、持続可能(サステナブル)な日本をつくるとか言うけど、そんなこと本当に可能なんですか? 万年野党・弱小議員のアナタが言っても所詮、絵に描いた餅では?」

本書の主な内容

(小川淳也氏の発言)

●今の形のままでは日本は存続できない

●歴史からみれば「右肩上がり」の時代はレア

●政治家の仕事は「再分配」から「負担のお願い」に変わる

●30年、ずっと考え続けた「私の政策」は最強の構造物

●消費税率は減税後、長期的には25%に引き上げる

●「人生のチェックアウト」の導入

●定年制を廃止して労働環境を柔軟に変えていく

●日本の歴史は40年単位で大きく変わってきた

●小川版「未来の政治年表」

●「党議拘束」こそが野党を弱体化させている

●コロナと戦う病院が赤字になるのはおかしい

●すべての改革内容を盛り込んだ超巨大法案

●国民投票で否決されたら即退陣・引退

ガチンコ インタビュアーの発言

「政治主導」って結局、政治家の利権につながるだけでは?

民主党政権時代にやればよかったじゃないですか?

政策はわかりました。でもどうやって実行するんですか?

国会でスキャンダルばかりが義論されるのはなぜです?

画餅では? 大改革には非常大権が必要でしょう?

特別ルポ

ノンフィクション作家・中原一歩が描く小川の半生

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

(感想)立憲民主の議員って良いイメージ無かったけどこんなに日本のこと良く考えている人がいるのかと驚いた。本を手に取ったきっかけはテレ東のYouTubeに出演してるのを見て興味を持ったから。実際、自分は政治にそこまで詳しくないから日本改革原案の草稿について内容の是非を判断できる立場にないけど論点の明確化とどういう順でメスを入れていく必要があるのかについては理解できた。

政治の論点についてよりも小川淳也という1人の政治家についての人生哲学みたいな内容の方が多くウェイトを占めている。フリーの記者が書いてるからマンセーにはなっていないし何より読みやすい。

(以下メモ)

・持続可能性(サスティナブル)って何か胡散臭いというかエコビジネスで一儲けしてやろうみたいな企業の魂胆が見え透いていてウンザリするなと思っていたけど、しっかり考える必要がある(そして猶予はもう無い)なと考えなおす機会になった。

・官僚主導から政治家主導のトップダウン型への移行については選挙屋さんの政治家に難しい法律とか考えられる人がどのくらいいるの?と思った。全員小川淳也さんみたいに東大出身のエリートじゃないと思うしそれこそ世襲の議員とかって俺はそこまで能力があるとは思えない。

・低成長時代の文化論←この本で1番面白いと思った。江戸時代においては好景気でド派手な元禄文化から質素倹約を中心とした生活の中に喜びや美しいものを見つける感性を大事にする文化への移行があった。高度経済成長そしてバブルから世界恐慌、デフレ(失われた30年)そして令和の時代へ日本の文化も移行していくと価値観を転換することさえ出来れば、かつての勝ち組志向型社会(皆が高級時計をつけることを目指す社会)から生活重視型社会(生活に本当に必要のものを大事にする)に移行できるという考え方。実際、日本のこれからを考えたときにどんどん国が貧しくなり贅沢な暮らしをしていた過去の時代と今を比べて悲観するよりこういう価値観の転換1つで「生きやすさ」みたいな所は全然違ってくるんじゃないかなと思った。でもこういう感性って今の10代20代にしか刺さらなくて逃げ切り可能な50~の人たちからしたら何言ってんだって感じなんだろうか、、、

・官僚という職業のイメージもより解像度が上がった気がする。高校時代の国語教員が元厚労省の官僚でブラックな現実をよく話してもらっていたけど、小川淳也が総務省にいた時は残業月に300時間?ってどう考えてもおかしいよな…そりゃ東大卒の学生は政治家にアゴで使われて給料も渋い(優秀な学生からしたら)キャリア官僚なんて目指す気になれんだろうなと思った。自民党の下請け業者みたいなことになってるとまで言ってたのはさすがに笑った(笑えん現実なのだが)

・MMT(現代貨幣理論)については俺は未だに懐疑的なんだけど、ほとんどの国民がまず何のことなのか理解出来てないだろうからもっと積極的に発信して知ってもらうことからはじめる必要がある、なんでわざわざこんな当たり前のことを書くかと言うと、ついこの前、イギリスのトラス首相が実験的にMMTを実践して44日で退陣に追い込まれたから。

でも、所得の再分配としてのMMT理論はちょっと理解できた。

まず一定額のお金を国民に直接配る(所謂バラマキ)→当然通貨の価値は下がる→この時、通貨の価値が下がって困るのはその時点で預貯金を持っている層(つまり中間層以上)→中間層以上の預貯金の価値を棄損することで物価を安定的に引き上げ、所得の再分配効果も望める。(こんな上手くいくもんかねとは思うが…)

でも炭素課税は個人的にアリかな

・エレファントカーブってはじめて聞いたかも、先進国中間層の所得だけが伸びていない曲線のこと

使いたくなる横文字(笑)

・あと、社会保障改革国民会議の設置って面白いなと思った。宮台真司のいう日本人特有の「任せてブー垂れる社会」のままじゃいつまで経っても前に進まないだろうからこそ、国民がダイレクトに政治に関われる機会を設けるのはいいアイデアだと思った。手前らで考えてやってみろよと、もう文句は言わせねぇぞと、

・あと映画見ずに本だけ読んでるからかタイトルがこれの必要あった?とは少し思った。