あらすじ

その芸術はいま、語りはじめる――。

ゴッホ、ルノワール、葛飾北斎ら

美の巨匠に捧げる短編集。

名だたる作家17人による文豪ギャラリー第2弾!

作家ローレンス・ブロックは頭を悩ませていた――エドワード・ホッパーの絵から紡いだアンソロジー『短編画廊』の第2弾を計画しているのだが、いったい今度は誰の絵をモチーフにするべきか。思い悩んだ末、ブロックはある考えにたどり着く。何もひとりの画家でなくていい。今度は作家たちに、好きに名画を選んでもらおう。かくして、ジェフリー・ディーヴァーはラスコー洞窟壁画を。S・J・ローザンは葛飾北斎を。リー・チャイルドはルノワール、ジョイス・キャロル・オーツはバルテュス……といった具合に、今回も個性豊かなアートから物語が生まれ、新たなる〈芸術×文学〉の短編集が完成する。ここに文豪ギャラリー第2弾が幕を開けた――。

○収録作品

「安全のためのルール」ジル・D・ブロック/田口俊樹 訳

「ピエール、ルシアン、そしてわたし」リー・チャイルド/小林宏明 訳

「扇を持つ娘」ニコラス・クリストファー/芹澤 恵 訳

「第三のパネル」マイクル・コナリー/古沢嘉通 訳

「意味深い発見」ジェフリー・ディーヴァー/池田真紀子 訳

「理髪師チャーリー」ジョー・R・ランズデール/鎌田三平 訳

「ジョージア・オキーフの花のあと」ゲイル・レヴィン/田口俊樹 訳

「アンプルダン」ウォーレン・ムーア/芹澤 恵 訳

「オレンジは苦悩、ブルーは狂気」デイヴィッド・マレル/浅倉久志 訳

「美しい日々」ジョイス・キャロル・オーツ/芹澤 恵 訳

「真実は井戸よりいでて人類を恥じ入らせる」トマス・プラック/田口俊樹 訳

「グレートウェーブ」S・J・ローザン/直良和美 訳

「考える人たち」クリスティン・K・ラッシュ/田口俊樹 訳

「ガス燈」ジョナサン・サントロファー/芹澤 恵 訳

「陽だまりの中の血」ジャスティン・スコット/田口俊樹 訳

「ビッグタウン」サラ・ワインマン/芹澤 恵 訳

「ダヴィデを探して」ローレンス・ブロック/田口俊樹 訳

○収録アート一例 ※全18点をフルカラーで挿入

Cypresses―「糸杉」フィンセント・ファン・ゴッホ

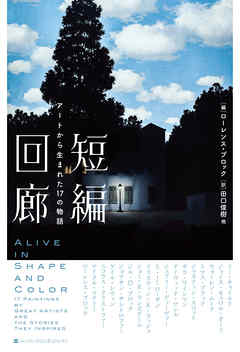

The Empire of Light―「光の帝国」ルネ・マグリット

Greatwave―「神奈川沖浪裏」葛飾北斎

Bouquet of Chrysanthemums―「菊の花束」ピエール=オーギュスト・ルノワール

The Thinker―「考える人」オーギュスト・ロダン

David―「ダヴィデ像」ミケランジェロ・ブオナローティ

感情タグBEST3

このページにはネタバレを含むレビューが表示されています

Posted by ブクログ

絵画をテーマにしているので面白そうだなと思い、リクエストしたら第二弾のこの本が先に来た。

表紙の「光の帝国」が良い。アンソロの中にもあった。

「安全のためのルール」

Remember all the safety rules,1953

Art Frahm (American, 1906–1981)

最初の作品なので、どういう風に話が展開していくのか予想できず、不安定だった。陪審員の予備員になる女性の話。自分のトラウマと現在の事件が重なるが、それは周りからみたら些末なことだと片づけられる話、で良いのだろうか。唐突に終わったので、どう受け止めたらいいのかわからない。

「ピエール、ルシアン、そしてわたし」

Bouquet of Chrysanthemums, 1881

Pierre-Auguste Renoir

死を目前にして昔だました男の元に本物のルノワールの絵を届ける話。なんてことはないけど、先が読めなかったので楽しめた。

「扇を持つ娘」

Girl with fan, 1902

Paul Gauguin

スパイと黄色い家の隣家のレストランの女主人とゴーギャンの話。絡み合い方が面白いし、読後感が気持ちいい。映画『婚約者の友人』のラストを思い出した。

「第三のパネル」

The Garden of Earthly Delights(third panel),1500-1505

Hieronymus Bosch

刑事ものか~とワクワクしてたら最後のオチで驚いた。面白い。なんかルパンみたい。最初から読み直すと確かに話を合わせている感。壮大な序章って感じなので続きが読みたい。

「意味深い発見」

the cave paintings of lascaux, discovered 1940

ラスコーの壁画と考古学者夫婦の話。歴史的発見かと思いきや、復讐。しかもバッドエンド。こんな営みは昔からあって不変的なものだなと考えた。原始的でもある。

「理髪師チャーリー」

The haircut, 1918

Norman Rockwell

第二次世界大戦のPTSDに苦しむ理髪師チャーリーが強盗に襲われ撃退する話。米軍兵士視点からの日本軍の描写が面白い。日本軍の捕虜の扱いはひどかったと聞くので描写についてはだろうなとしか思えなかった。

なんてことはない日常と狭くて暗い密室を恐れる気持ちが交互にくるのが良かった。

「ジョージア・オキーフの花のあと」

Red cannas,1927

Georgia O'Keeffe

ジョージア・オキーフ本人にインタビューする話。この主人公はオキーフに対して自分がしゃべらせたいこと引き出したいことばかりなんだろうなとうかがえる。全然オキーフのことを理解していないような。それもまた絵画への解釈とつながるってことかな。

「アンプルダン」

The Pharmacist of Ampurdan Seeking Absolutely Nothing, 1936

Salvador Dali

作者はこのダリの絵のように薬剤師の男を平原で歩かせて死なせ、閉じ込めたのかもしれないなと思った。どこにも行かなかった男の話。

「オレンジは苦悩。ブルーは狂気」

Cypresses,1889

Vincent van Gogh

『ランボー』の作者。FGOでゴッホ実装時に耳にしたタイトル。読んで納得。確かにクトゥルフ。友人を亡くしたところで終わりかと思ったら話が続いて驚いた。そして狂気に説明が入ったのも面白かった。

サスペンスかと思ったらSF。

最後にファン・ドールン(ゴッホ)より長く生きぬいてみせると決心して終わるのが良かった。

「美しい日々」

Les Beaux Jours,1944-1946

Balthus

バルテュス本人について調べたら気持ち悪い人だなと思った。普通にロリコンでは?

話としては、絵画に閉じ込められた少女の話。現実と幻想がまじりあって境目が曖昧。

あまり面白いとは思えなかったが、バルテュスが出てくるので面白かった。

「真実は井戸よりいでて人類を恥じ入らせる」

La Vérité sortant du puits,1896

Jean-Léon Gérôme

絵の原題は「人類に恥を知らせるため井戸から出てくる〈真実〉」

考古学者や学生達が発掘する話。よくわからなかったが主人公はクズで昔エマにした仕打ちの復讐を受けているのと、発掘から見つかった事実を物語として重ねている、ということ?

「グレートウェーブ」

神奈川沖浪裏,1830-1832

葛飾北斎

恋人に美術品達と一緒に閉じ込められる女性の話。今思ったが、彼女もまた彼にとっての美術品だったのか。

「考える人たち」

The Thinker,1880-1881

Auguste Rodin

ベトナム戦争反対の若者と現代の美術館にインターンとして来ている学生の話。

考え抜いてたどり着いた爆破は失敗し、考えが失われた、ということかな。美術品は変わらずそこにあるが、それを鑑賞する者たちは果たして本当に考えているのか。その空虚さを感じた。

「ガス燈」

The Empire of Lights,1953-1954

René Magritte

大好きなマグリットの「光の帝国」。話も面白かった。現実か妄想か。夫が自分を毒殺しようとするのはありふれているが、主人公が信用できない語り手だったため、ああいうラスト。

劣等感がありまくりな主人公で面白かった。

「陽だまりの中の血」

PH-129, 1949

Clyfford Still

初めて知る画家。好きなだな、この絵って最初に思った。

スティルに近い画法のジミーが成功したが自分なりの画法を模索し失敗し、痛烈に批判され自殺しようとする話。最初の場面がよくわからなかったが、回想に入ってわかった。

スティルがシミーを励まそうと道路に馬の絵を描くのが良いな。生きる活力を与えてくれる芸術、そしてそれを生み出すための感情。

「ビッグタウン」

Nude in the Studio,1933

Lilias Torrance Newton

この絵画のモデルの娘と、画家の息子、そしてモデルと画家の話。

カナダの話。

最後、失っていた母親と取り戻し自分の名前を名乗るところで終わるのが良いな。

「ダヴィデを探して」

David,1501-1504

Michelangelo Buonarroti

元刑事の男が妻とイタリア旅行中に、昔逮捕した男を見かける話。

殺人の動機が「デイヴィッド(ダヴィデ)以外をそぐため」というのがクレイジーで良い。破壊ではなく再生。狂ってるが純粋で面白い。

読むが大変で疲れた。しかし海外のいろんな作家の作品を読めたのは嬉しいし、好きな作品が使われているのを見ると嬉しくなる。

絵画のように手元に置いておきたいなと思ったが、読み返すかどうかはまた別問題だな。